第3節 まとめ

本章では、まず中小企業の企業数と従業者数の状況について推移を概観した。企業数の変化では小規模企業が減少をしており、業種別で見ると小売業が減少していることが分かった。休廃業・解散件数、倒産件数の動向を確認すると、直近10年間で増加傾向にあった休廃業・解散件数も足元では減少しており、倒産件数においては9年連続して減少していることが確認された。

次に企業数や従業者数数及び付加価値額の状況及び変化を、常用雇用者階級と設立年の視点で区分して概観した。企業数については常用雇用者階級5人以下の企業で全体の約8割を占めていること、また、業歴の観点では1984年以前に設立した5人以下の企業で全体の約3割強を占めていることが分かった。他方で、2009年から2014年にかけての企業数の変化を見てみると、1984年以前に設立した5人以下の企業が大きく減少していることが分かった。

続いて、従業者数の構造について見てみると、常用雇用者階級20人以下の企業で約3割、100人以下の企業で約5割の従業者数を担っていることが分かった。2009年から2014年にかけての従業者数の変化の内訳を見ていくと、1984年以前に設立した企業において従業者数を大きく減少しているが、2005年以降に設立した企業が従業者数を大きく増加しており、業歴の浅い企業が多くの雇用を創出していることが確認された。

付加価値額の構造について見てみると、常用雇用者階級20人以下の企業で約2割を、300人以下の企業まで含めると約5割の付加価値額を創出していることが分かった。

最後に、常用雇用者階級別と業歴別に労働生産性の状況について分析した。常用雇用者階級が大きくなるほど、労働生産性の平均値及び中央値が高くなる傾向が示された。他方で、業種別に見てみると、建設業や製造業、卸売業については常用雇用者階級が大きくなるほど生産性が高まるが、運輸郵便業や小売業、サービス業ではその傾向が緩やかであることが示された。

コラム1-2-2

企業の成長要因と企業間ネットワーク

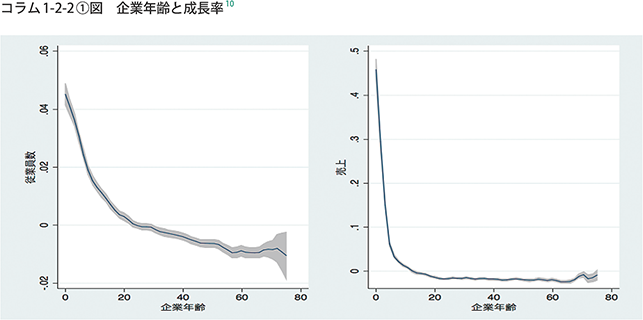

企業の成長を規定するものは何であるのか、この政策的に重要なテーマについて、学術的にも多くの研究がなされている。その中でも、企業の年齢に着目する研究が注目されており、ハルティワンガーらの研究は学術雑誌のThe Review of Economics and Statisticsの最も引用数の多い論文である。彼らの論文では、企業成長として雇用の拡大に注目し、マクロの雇用創出効果が高いのは、企業年齢の低い若い企業の成長であると結論付けている。このことは、政策として雇用創出を促進するためには、企業年齢に着目して若い企業を支援することが効率的であることを示唆している。我が国においても同様に、若い企業ほど従業員規模の成長率が高く、雇用創出効果が高いことが見てとれる。また、企業成長として売上増加による「稼ぐ力」の拡大も若い企業で確認される(コラム1-2-2〔1〕図)。しかしながら、我が国では企業の参入・退出が進まず、企業の高齢化が進んでいるため、若い企業によるマクロの雇用創出効果や「稼ぐ力」の拡大効果は限定的であると見込まれる。

10 Fujii, Saito and Senga(2017)の分析結果。

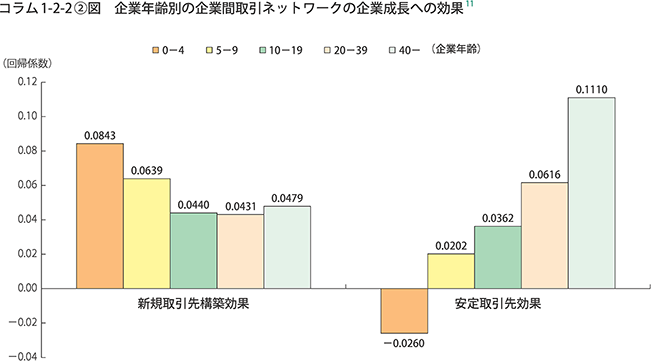

このような企業の高齢化が進む中、企業成長のために有効な政策はどのようなものであろうか。経済産業研究所(RIETI)の研究プロジェクトでは企業成長の規定要因に関する多面的な分析が行われている。分析では、企業成長には企業間ネットワークが強く関わっているが、その関係性は企業年齢により異なり、若い企業では新たな取引先の構築が重要である一方、企業年齢の高い古い企業では安定的な取引関係が企業成長につながることが確認された(コラム1-2-2〔2〕図)。このことは、企業の年齢ステージに合わせた取引関係構築支援が有効であることを示唆している。

11 Fujii, Saito and Senga(2017)をもとに平成29年度中小企業庁委託調査事業において作成されたもの。中小企業庁は、経済産業研究所と連携して、過去10年間の中小企業を取り巻く構造変化を踏まえ、今後10年間の経営環境の変化、政策の在り方を見極める分析に取り組んでいる。

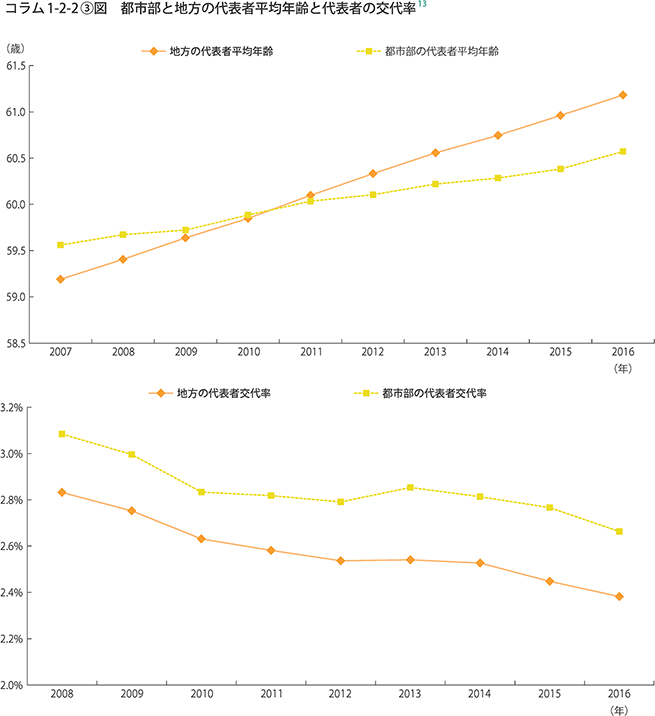

また、過去10年の間、中小企業を取り巻く環境は構造的に大きく変化しており、企業の高齢化とともに企業の代表者も高齢化していることが確認されている。少子高齢化社会において、中小企業の後継者問題が指摘されているが、それに伴い代表者の高齢化が進展している。小倉、齊藤(2018)によると、代表者の高齢化が、企業の退出を余儀なくすることに加え、企業成長の足かせにもなっている。代表者の年齢が上がるにつれて、企業間の取引関係が硬直化し、新たな取引関係を構築しなくなるのである。

さらに、都市部と地方12を比較すると代表者年齢の高齢化は地方ほど進んでいる(コラム1-2-2〔3〕図)。地方では、代表者の交代の頻度が低く、さらなる代表者年齢の高齢化が進むと推測される。小倉、齊藤(2018)によると、企業間取引ネットワークの観点からも都市部と地方の違いが観測され、地方では企業の退出の連鎖が起こりやすいことも確認されている。地方では取引先の企業が退出しても、企業の密度が低く、近隣に代替可能な取引先が存在せず、新規取引先の構築が困難なために引き起こされると推測される。取引関係構築支援についても、地域に合わせた支援が重要であろう。

12 ここでいう都市部とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、京都府の地域と定義する。また、地方とは都市部以外の地域と定義する。なお、分析には東京商工リサーチのデータを用いており、年毎にデータ数が異なるが2016年のデータでは、都市部の企業数は542,854社、地方の企業数は738,586社となっている。

13 小倉、齊藤(2018)の分析結果。

ここで紹介した研究成果は、(株)東京商工リサーチの保有している企業レベルの取引関係データを用いた分析である。10年前からデータベースの構築が進められ、このデータは学術研究者がアクセスできる世界的にも誇るデータセットとなっている。RIETIと連携した経済産業省及び中小企業庁のプロジェクトでは、学術的に付加価値の高い研究成果の蓄積が進んできており、これらの研究成果に基づき、エビデンスに基づく政策提言(EBPM)のための学官の協働が進みつつある。今後のさらなる分析と連携が期待される。