4 常用雇用者階級別と設立年別に見る労働生産性の状況

ここでは、常用雇用者階級別と設立年別に見る労働生産性の状況を分析する。

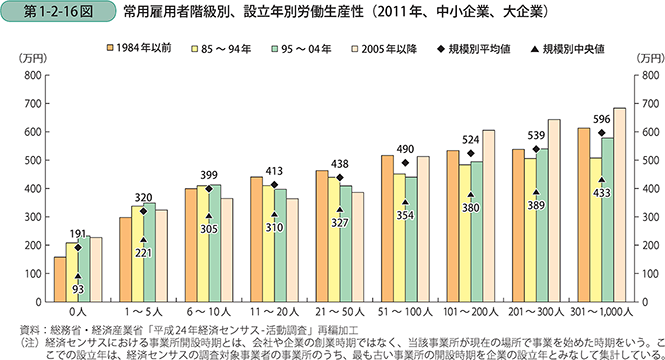

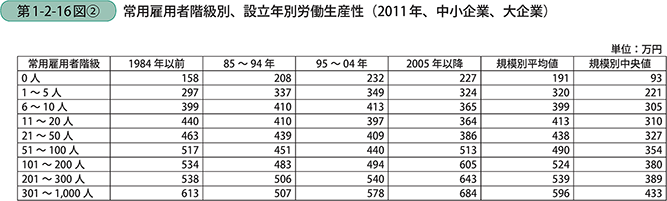

第1-2-16図は、中小企業と大企業を合わせた我が国企業全体において分析をしたものである。常用雇用者階級が大きくなるほど、労働生産性(一人当たり付加価値額)9の平均値及び中央値が高くなる傾向にあることが分かる。

9 ここでの労働生産性とは、付加価値額÷従業者数で算出したものである。売上高等を回答しており付加価値額が計算できた企業のみの集計とし、付加価値額の計算ができない企業(無回答企業)の従業者数を除いて除した値で計算をしている。

常用雇用者階級についてそれぞれ見ていくと、「0人」、「1~5人」の企業では、業歴が長いほど労働生産性が低い傾向を示すが、「6~10人」の区分を境にし、「11~20人」、「21~50人」の企業では、業歴が長くなるにつれて労働生産性が高くなる傾向にある。

他方、「51~100人」の階級以上においては、2005年以降に設立された業歴の浅い企業の労働生産性が業歴の長い企業と比較して高い傾向にある。これは、短期間に規模拡大をして労働生産性の高い企業に成長する企業が一定数存在し、そのような企業によって労働生産性が引き上げられていることが考えられる。

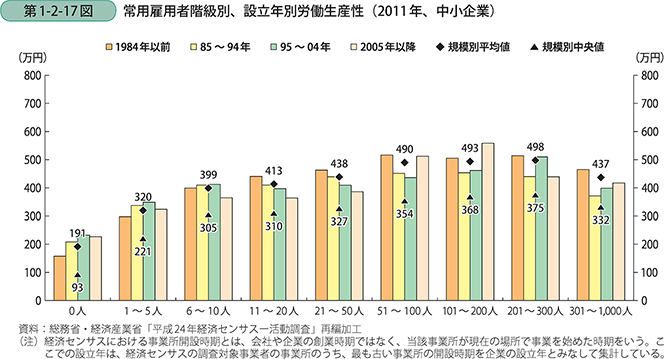

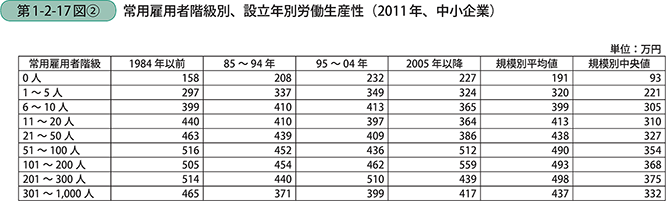

第1-2-17図は、中小企業に限って労働生産性を常用雇用者階級別に分析したものである。「51~100人」までは、人数が大きくなるにつれて、労働生産性が高くなる傾向を示すが、それ以上の階級になると労働生産性の変化額は小さくなり、「301~1,000人」の区分では、むしろ労働生産性が低くなる傾向が見られる。

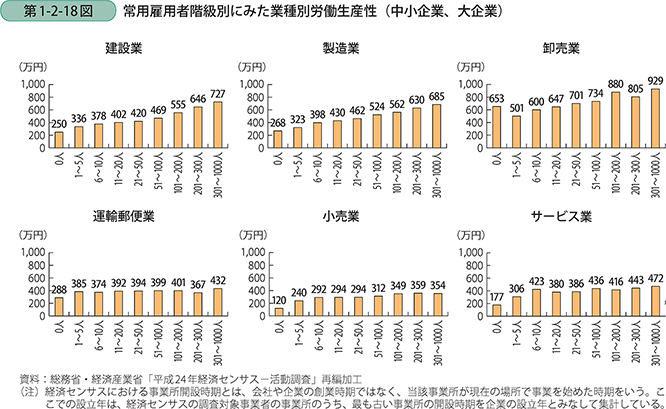

次に、業種別の労働生産性について常用雇用者階級別に見ていく。第1-2-18図は、中小企業と大企業を合わせた我が国企業全体において常用雇用者階級別の業種別労働生産性を見たものである。建設業や製造業、卸売業については、常用雇用者階級が大きいほど労働生産性が高い傾向が見られるが、運輸郵便業や小売業、サービス業については、その傾向が緩やかである傾向が見られる。

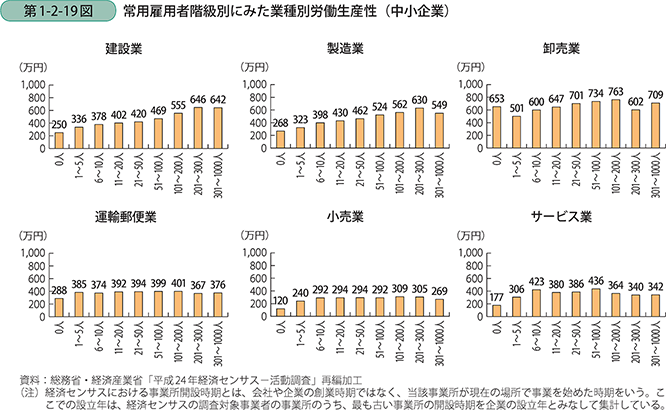

第1-2-19図は、中小企業に限って常用雇用者階級別の業種別労働生産性を見たものである。

中小企業に限って見た業種別労働生産性も、前掲の第1-2-18図で見た通り、製造業であれば201~300人、卸売業であれば101~200人にピークがあり、それ以上の常用雇用者階級では労働生産性が下がる傾向が見られる。