3 アウトソーシングの活用

〔1〕アウトソーシングの活用状況

第3項では、小規模事業者のアウトソーシングの活用状況について見ていく。なお、本項で扱うアウトソーシングとは、企業価値を維持・向上させるための製造委託・建設工事の委託を除く外部リソースの活用とする。人的資源に限りのある小規模事業者においては、アウトソーシングを積極的に活用していくことも、多様な人材の活用と同様に人材不足に係る対応として有効であると考えられる。

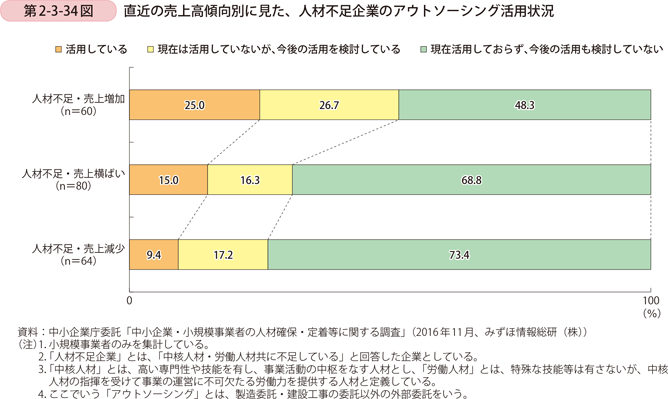

はじめに、小規模事業者のうち人材不足である事業者のアウトソーシングの活用状況を見てみる。第2-3-34図は、直近の売上高の傾向別に活用状況を見たものであるが、同図を見ると、売上高が増加傾向にある企業ほど、アウトソーシングの活用状況が高いことが分かる。

〔2〕アウトソーシングの活用に向けた課題

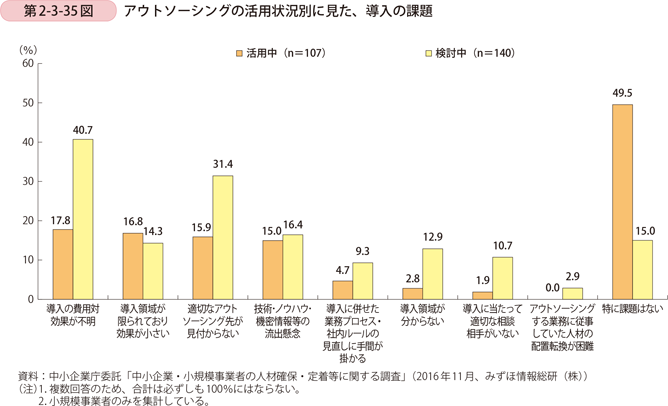

続いて、アウトソーシングの活用に当たっての課題を見ていく。第2-3-35図を見ると、活用を検討している企業は、「導入の費用対効果が不明」である点や、「適切なアウトソーシング先が見付からない」といった課題を抱えている傾向にある。他方、既にアウトソーシングを活用している小規模事業者においては、半数近くが「特に課題はない」としている。

〔3〕アウトソーシングの必要性が増加した業務

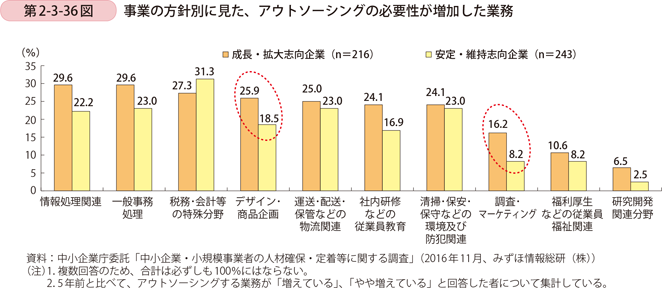

次に、中小企業におけるアウトソーシングの展望について第2-3-36図により概観する。ここでは、事業展開の方針について、「成長・拡大」、「安定・維持」、「縮小」、「廃業」の四分類としており、うち前二者について取り上げている。

既に広く認知されていると思われる「税務・会計等の特殊分野」については、安定・維持志向企業において31.3%と、他の業務領域に比べ特に高い割合となっている。

他方、成長・拡大志向企業においては、必要性が増加したと回答する業務の領域は多岐に渡っており、特に「デザイン・商品企画」、「調査・マーケティング」といった専門業務については、安定・維持志向企業に比べ必要性が増加したとする割合が高い。

同図の回答企業には、中規模企業を一定数含むが、小規模事業者においても、成長・拡大志向企業においては、繁閑差への対応や、定型的だが差別化しにくい情報処理や一般事務処理、税務・会計といった業務への対応としてアウトソーシングを活用するだけでなく、自社の製品・サービスの付加価値向上のため、デザイン・商品企画、調査・マーケティングという分野において、外部の専門家を活用する重要性が高まっているということがうかがえる。

〔4〕アウトソーシングの活用による効果

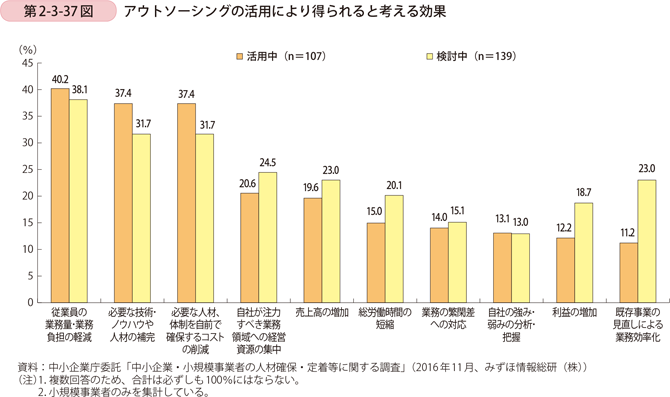

最後に、アウトソーシングを活用することで、小規模事業者はどういった点に効果を感じているのだろうか。第2-3-37図は、アウトソーシングを活用している者と、活用を検討中の者の違いに焦点を当て、効果を分析したものである。同図を見ると、現在、アウトソーシングを活用している企業は「従業員の業務量・業務負担の軽減」といった効果のほか、「必要な技術・ノウハウや人材の補完」、「必要な人材、体制を自前で確保するコストの削減」といった点に効果を感じている者が多い傾向にある。アウトソーシングの活用を検討中の事業者に目を向けると、アウトソーシングを活用している企業と同様の効果を期待しているほか、「自社が注力すべき業務領域への経営資源の集中」や「既存事業の見直しによる業務効率化・コストの削減」、「売上高の増加」に期待している傾向がうかがえる。

第2-3-35図で見たとおり、導入に当たっては費用対効果の算定やマッチングに課題を感じる一方で、アウトソーシングを活用することで、自社の従業員の負担軽減や外部のノウハウを獲得する効果を期待することができ、小規模事業者の成長に大きく寄与する可能性がある。自社の技術やノウハウ等の流出の懸念はあるものの、外部の知見を積極的に収集・活用していくことが、成長の重要な要素になることが示唆される。

事例2-3-9:株式会社YPP

「スキマ時間の活用により、人手不足の中小企業を支える企業」

東京都中央区に本社を置く株式会社YPP(従業員10名、資本金940万円)は、経理や受発注、給与計算等の事務代行を行う企業である。

代表取締役社長の五味渕紀子氏は、育児のために前職を退職した後、2005年に同社を起業した。当時、五味渕社長と一緒に働く従業員も同じように乳幼児を抱えており、いつ誰が不測の事態で休むか分からない中、お互いをカバーし合えるようチーム制で作業を進めるようになり、それが現在のワークシェアに重点を置いた事業スタイルの礎となっている。

事務代行の作業を実際に担う「メンバー」には2017年3月末時点で716名の登録がある。メンバーの中には、育児や介護、自身の病気や障がい等の様々な事情から働き方に制約はあるが、「スキマ時間を活かして少しの時間でも働きたい。」という思いの方が多く登録している。在宅での仕事が可能なため、登録メンバーは国内各地におり、海外在住の方もいる。

同社は単なるマッチング業務にとどまらず、メンバーの仕事のしやすさへの配慮や、顧客から請け負った業務の円滑な遂行に向けて様々な取組を行っている。例えば、メンバーの家庭事情等による急な休みにも対応できるよう、同社は受注した業務の内容・納期にあわせて登録メンバーからチームを編成し、複数人で当該業務に従事させている。そのため、メンバーは個人で納期の責任を負うことなく、柔軟な働き方が可能になっている。また、顧客企業にとっても、複数人に仕事を発注することで、繁閑の差に対応してもらいやすいというメリットがある。

また、遠隔地にいる複数のメンバーが同一の業務に従事するに当たって、チャットを活用して連絡を取り合いながら仕事を進める工程を整えているほか、顧客からオーダーのあった業務は同社がある程度マニュアル化し、初歩的なパソコンスキルがあれば対応可能な工程にまで噛み砕いた上でメンバーに依頼している。加えて、在宅で作業を行うメンバーが多いため、情報の取扱いには特に注意を払っており、個人情報に関する研修の受講を必須にするとともに、ノートパソコンの施錠管理等の業務環境についても写真を提出させて確認している。

仕事を行うことに数年のブランクがあったり、そもそも仕事を行うことに不慣れであったりするメンバーもいるが、メンバー間でダブルチェックの環境を整えたり、チャットを通じてベテランメンバーがフォローを行ったりと、慣れるまでの期間も研修ではなく、対価を得ながら実践を通じてスキルを習得するようにしている。「試行錯誤し、失敗し、痛い思いをして初めて本人の糧になる。」と五味渕社長は語る。メンバーの中には、身体に障がいがあり、当初は週3日、2~3時間/日ほどの作業が限界であったために正社員としての所定労働時間の条件を満たせなかったが、同社メンバーとして働く中で体力や気力、及び仕事のスキルが充実し、週5日の在宅勤務の正社員として他社に就職したケースもある。このように同社で経験を積み、正社員等へとステップアップし、同社を「卒業」していくケースも少なからずあるという。

一方の顧客企業側は、中小企業や個人事業主が多い。人数が少ない中で、総務・経理等の事務作業は1人の従業員が全て担っているケースも多く、不急の事務作業は後回しになりがちである。また事務作業のために人員を補充するのも容易ではない。その滞っている事務作業を代行するのが同社である。顧客企業の中には、従業員が急遽退職して営業や受発注等を担う人がいなくなってしまったものの、その不足部分を同社に委託し、次の採用者が見付かるまで滞ることなく業務を継続できたというケースもあったという。

顧客企業から請け負う業務を切り出し、メンバーの習熟度に合わせたレベルまでマニュアル化する作業、顧客からメンバーへ過大な要請があった場合の調整、メンバーのちょっとした不満へのフォロー等、同社が担うコーディネーターとしての役割が、同社のマッチングが適正な水準の業務委託として機能している特徴であろう。

同社では、総務・経理事務のマニュアル化や課題解決等、事務代行を含まないコンサルティングのみの請負業務も行い始めたという。そのため、メンバー本人にやる気や能力があれば、事務作業だけではなく、営業やコンサルティングを担う人材として育成していくことも視野に入れているという。

社内に人材が十分に確保できない中で、コア業務に自社のリソースを集中させたいという中小企業を業務委託という形式で支え、また、常勤は難しいが、少しの時間でも働きたいとする人に対して、仕事を通じたスキルアップの機会を提供する同社の果たす役割は、今後ますます大きくなるだろう。