2 多様な人材の活用

〔1〕就業希望がある無業者数

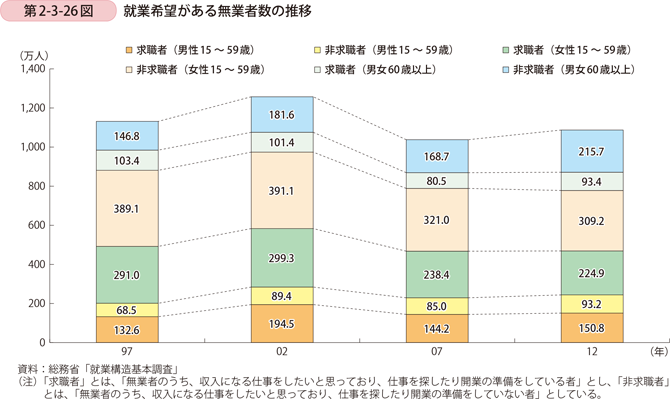

前項では、人材の定着に係る取組を取り上げたが、第2項では、多様な人材の活用を取り上げていきたい。詳細は後述するが、小規模事業者にとって、女性やシニア16は、事業活動に欠かすことのできない存在である。人材不足感が高まる中、女性やシニアが小規模事業者の事業活動に大きく貢献できるような環境整備をしていくことが必要である。こうした認識のもと、まず、女性やシニアの就業希望がある無業者17がどの程度存在するか確認してみる。第2-3-26図で就業希望がある無業者数の推移を見ると、2012年時点では、男女合わせて1,000万人以上が就業を希望していながら無業の状態となっており、うち就業希望を持ちながら労働参加に至っていない非求職者は15~59歳の女性では約309万人、男女60歳以上では約216万人存在している。

16 本節において「シニア」は60歳以上の人材と定義している。

17 ここでいう「就業希望がある無業者」とは、実際の求職活動等の有無に関わらず「収入になる仕事をしたいと思っている無業者」としているため、労働力調査における「完全失業者」の定義とは異なる。

〔2〕雇用者の構成

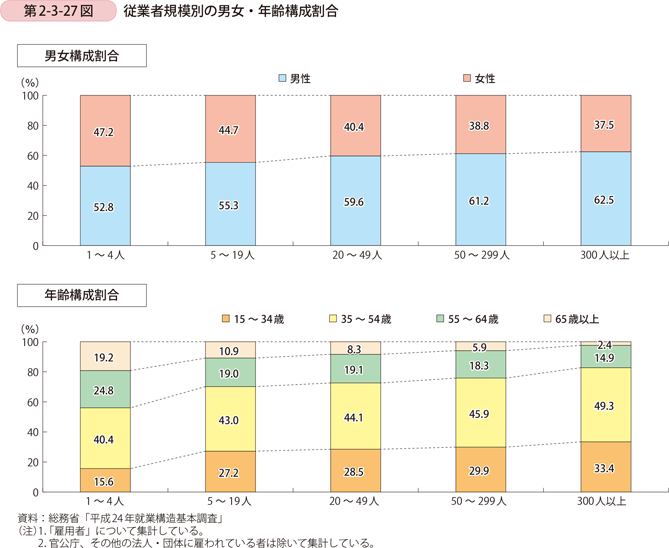

続いて、従業者規模別の雇用者の男女割合を見てみる。第2-3-27図を見ると、従業員が1~4人の規模の企業においては、47.2%を女性が占めていることが見て取れる。また、従業員規模別に雇用者の年齢割合を見てみると、1~4人の従業員規模の企業では、他の規模の企業よりも、55~64歳の雇用者や65歳以上の雇用者の割合が高いことが見て取れる。

〔3〕多様な人材の活用状況と売上高傾向との関係

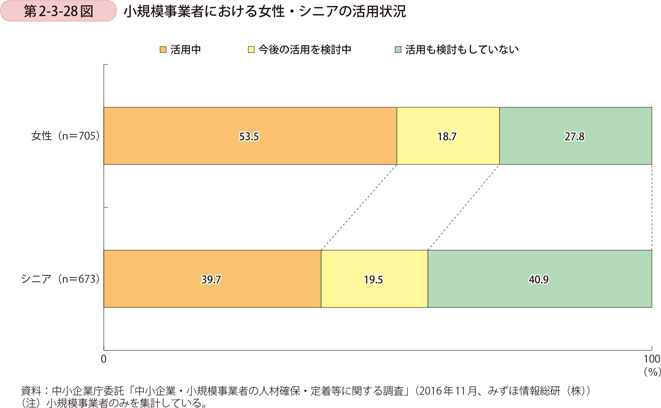

このように小規模事業者においては、女性やシニアの活用が事業運営に必要不可欠だといえる。ここで、小規模事業者における女性やシニアの活用検討状況を見たものが第2-3-28図である。同図を見ると、女性の活用を検討している若しくは検討中の事業者は、72.2%、シニアにおいては、59.2%であることが分かる。

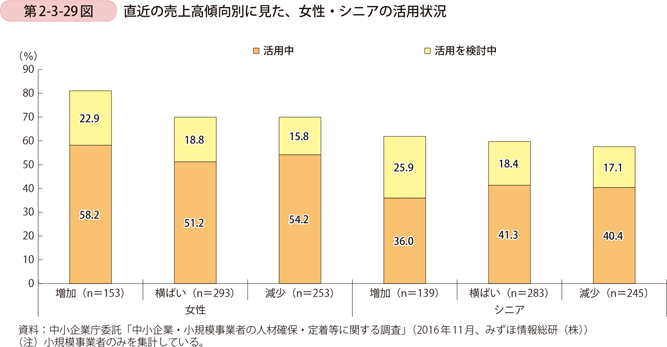

実際に、女性やシニアの活用状況と業績の関係を見てみると、売上高が増加傾向にある企業ほど、女性やシニアを活用している、若しくは活用を検討している傾向にあることが見て取れる。特に女性の活用については、積極的な姿勢がうかがえる(第2-3-29図)。

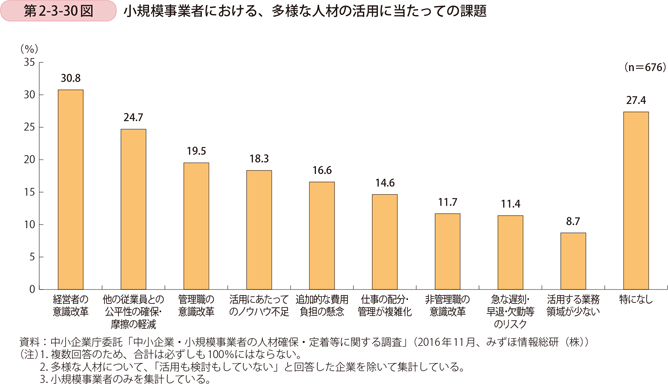

〔4〕多様な人材の活用に当たっての課題

採用活動の実施割合が低い中、小規模事業者における、女性・シニアの活用の重要性を改めて確認することができた。それでは、小規模事業者において、女性・シニアを活用するに当たり、課題はどこにあるのだろうか。第2-3-30図を見ると、「経営者の意識改革」が30.8%、「他の従業員との公平性の確保・摩擦の軽減」が24.7%となっている。

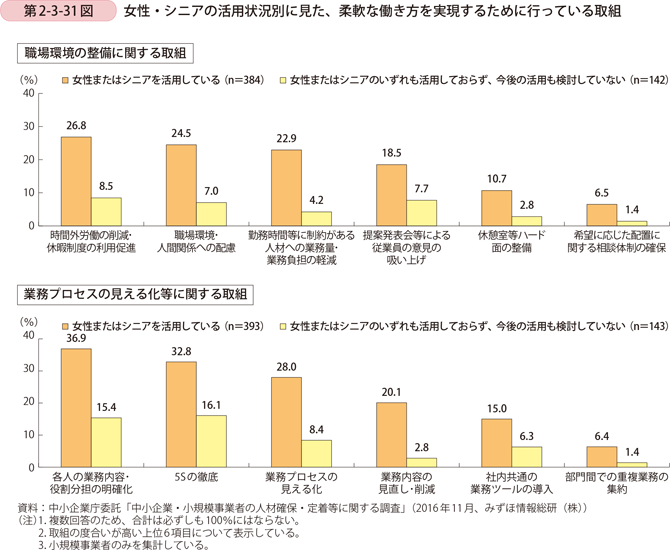

〔5〕多様な人材の活用に向けた取組

小規模事業者が上述のような課題を抱えている中、多様な人材を活用・検討するため、どのような取組を行っているのだろうか。第2-3-31図は、女性・シニアを活用している者と活用していない者で、職場環境の整備と業務プロセスの見える化等に関する取組を見たものである。同図を見ると、職場環境の整備においては、女性・シニアを活用している者は、「時間外労働の削減・休暇制度の利用促進」が26.8%、「職場環境・人間環境への配慮」が24.5%となっている。また、業務プロセスの見える化等の取組においては、「各人の業務内容・役割分担の明確化」が36.9%、「5Sの徹底」は32.8%となっている。

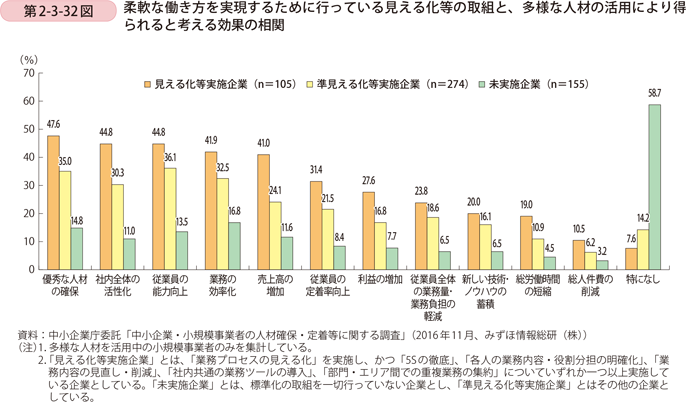

業務プロセスの見える化への取組と、多様な人材の活用により得られる効果との関係を見てみる。第2-3-32図を見ると、総じて、業務プロセスの見える化に取り組んでいる小規模事業者は多様な人材の活用により得られる効果を感じている傾向にある。

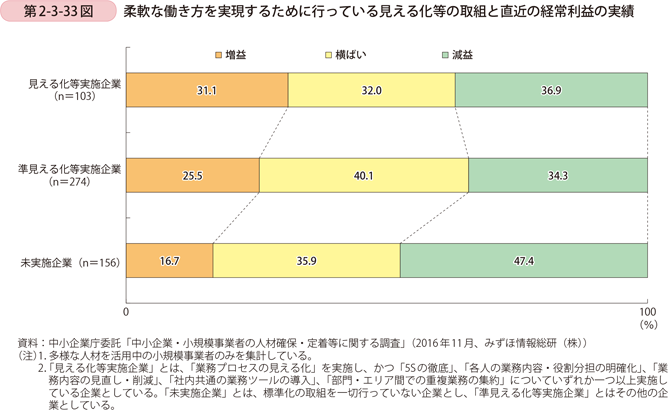

〔6〕多様な人材活用と経常利益傾向との関係

最後に、業務プロセスの見える化への取組と経常利益との関係について見てみる。第2-3-33図を見ると、見える化への取組を実施している企業ほど、経常利益も増加傾向にあることが分かる。

事例2-3-8:株式会社杉岡織布

「設備機器への投資やインターネット販売等により、少人数体制でも年々売上を拡大する企業」

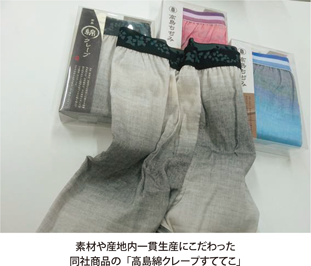

滋賀県高島市の株式会社杉岡織布(従業員4名、資本金2,250万円)は、綿クレープ・綿楊柳・ドビー織物等の製造・卸売、縫製品販売を行う創業62年目の企業である。同社がある高島地域は、江戸時代から「高島ちぢみ18」の生産地として栄えてきた。代表取締役社長の杉岡定弘氏は、2014年に父親である先代社長の杉岡敬司氏より事業を承継したが、「これまでと同じことをやっているだけでは、この先事業が立ち行かなくなるのではないか。」という危機感のもと、承継する以前から顧客ニーズや補助金等の各種情報収集に努め、新しい取組に挑戦してきた。

18 緯糸に強く撚られた糸を使用して織ることで独特の凹凸(シボ)を生じさせた薄手の衣料向け綿織物生地。地域ブランドとして2012年に地域団体商標に登録、認可。

例えば、顧客ニーズを正確に反映した商品を短納期で生産するため、順次目的に合わせて機械設備の導入を進めており、2016年12月には、中小企業庁の「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」を活用し、高性能デザインシステムを導入した。これは、システムに経糸(たていと)・緯糸(よこいと)の配列を入力すると織物のデザインが紙でプリントアウトされ、それらをサンプルとして活用することができるシステムである。以前はサンプルの要望がある度に、顧客が希望するデザインを個別に織っていたが、同システムを導入することで、サンプル製作のためのコストと時間が大幅に削減できた。また、より多くのサンプルを顧客に提示できるようになったため、商談締結の可能性も高まった。さらに、織機についても最新の機器を導入することで、従来は織り込める色が4色であったものを、8色まで織り込み可能になり、かつ細部にまでこだわったデザイン性の高い商品を短納期で生産できるようになった。これにより商品の付加価値が向上しただけでなく、深夜までの残業時間が大幅に減少するなど、従業員の作業負担の軽減にもつながっている。

同社の改革は製造部門だけにとどまらない。繊維製造業は商社を介しての販売が一般的であるが、同社は2012年度から、エンドユーザー向けのインターネット販売を開始している。「季節ごとの売行きの差や、店頭販売との違いなど、消費者の動向に関する詳細なデータを取得でき、このようなデータを製品開発に活かすことができたほか、これまで同社を知らなかった人々へのPRが可能になった。」と杉岡社長は語る。また、消費者の声が直接届くようになったことで、製造部門の従業員のモチベーションも向上しているという。

さらに、手書きの伝票や給与明細が主流である伝統地場産業の中にあって、2006年に同社はいち早く事務処理のシステム化を図り、これにより手書きの伝票を再度帳簿に転記するというムダが削減され、事務作業員の負担が軽減された。また、2015年には会計士の勧めもあり、クラウド会計を導入し、事務の効率化を積極的に推進している。

これらの取組により、少人数でも付加価値の高い事業が可能になったことで、同社の売上は2011年度の約9,820万円から、2014年度には約1億7,030万円にまで増加している。売上の増加は、新たな設備投資や新施策への挑戦を可能にしている。2015年度からは、高島市がブランド化を推進する「高島ちぢみ」の海外展開施策の中心企業として、台湾やインドネシア、マレーシア等を訪問して、既に具体的な商談に至ったものもある。既存の「生地を織って問屋に売る」という枠組みを飛び越え、生産から最終商品開発、消費者への販売までを一気通貫で行う同社。高付加価値商品の開発と新たな取引先の開拓等により今後の更なる売上拡大が期待される。