4 経営方針の実行・新たな事業の展開

〔1〕小規模事業者の経営方針と売上高傾向

ここからは、小規模事業者の経営方針と事業展開の関係について分析をしていく。

第3項まで売上拡大に向けた取組を見てきたが、これらの取組を実施していく上では、小規模事業者それぞれが、自身の経営方針を明確に定め、その方針に沿って売上拡大に向けた取組を実施していくことが必要となる。

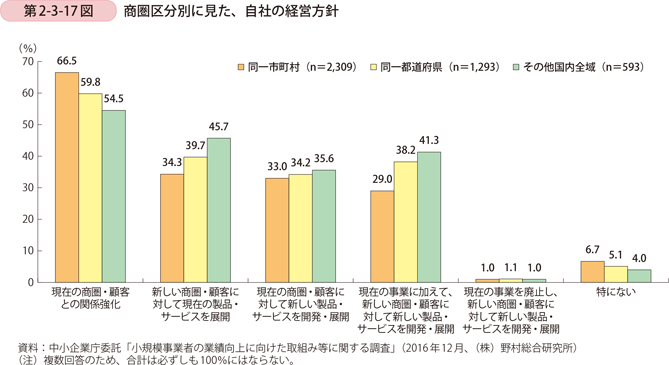

まず、売上拡大に向けた経営方針について見たものが、第2-3-17図である。同図を見ると、同一市町村内が主な商圏の者は、既存の商圏・顧客との関係を強化することを主眼に置いている傾向にあることが見て取れる。他方で、商圏が広域になるに従い、新しい商圏・顧客への展開や新しい製品・サービスの開発・展開を経営方針として定める傾向にあることがうかがえる。

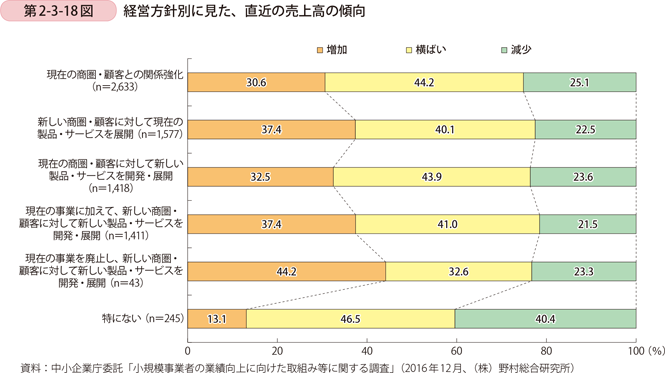

また、前述の経営方針と売上高の傾向の関係について確認してみる。第2-3-18図を見ると、売上高が増加傾向となっている割合が最も高い経営方針は、「現在の事業を廃止し、新しい商圏・顧客に対して新しい製品・サービスを開発・展開」であることが分かる。続いて、「新しい商圏・顧客に対して現在の製品・サービスを展開」及び「現在の事業に加えて、新しい商圏・顧客に対して新しい製品・サービスを開発・展開」となっている。このように、新しい製品・サービスの開発・展開への取組や新商圏・顧客の開拓といった取組が、業績に好影響を与えていることを改めて確認することができる。

〔2〕経営方針の実行による効果

続いて、売上拡大に向けた取組と経営方針の実行による効果の関係を確認してみる。

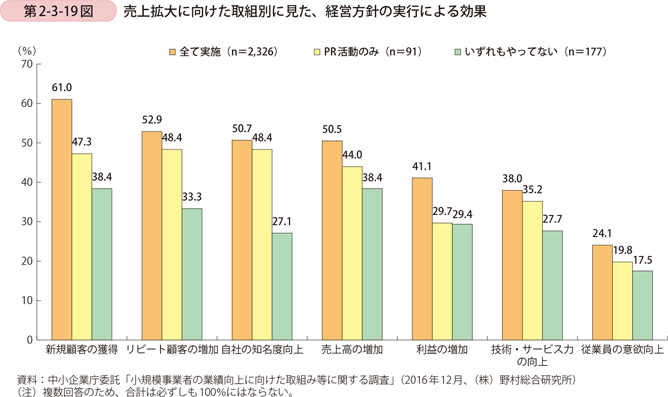

第2-3-19図は、〔1〕売上拡大に向けた取組を全て実施している者、〔2〕PR活動のみを実施している者、〔3〕売上拡大に向けた取組をいずれも実施していない者で、経営方針の実行による効果の違いを見たものである。なお、ここで〔1〕の売上拡大に向けた取組を全て実施している者とは、顧客ニーズの把握、自身の強みの把握及びPR活動・知名度向上に向けた取組の三つ全てを実施している者としている。

同図をみると、総じて、〔1〕売上拡大に向けた取組を全て実施している者が効果を高く感じていることが分かる。特に、「新規顧客の獲得」や「売上高の増加」、「利益の増加」では、〔1〕売上拡大に向けた取組を全て実施している者とそうでない者の差が大きくなっている。

〔3〕新顧客への展開や新製品・サービスの開発に当たり重視する点

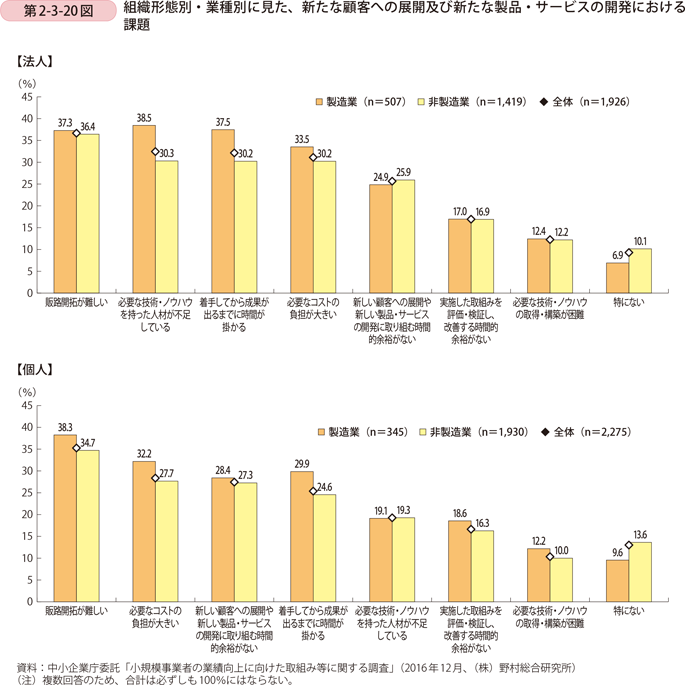

新たな顧客への展開、新たな製品・サービスの製品・サービスの開発に当たって課題となっている点は何であろうか。第2-3-20図は、組織形態別に課題を見たものである。同図を見ると、組織形態にかかわらず、販路開拓やコストの負担が課題となっている様子が見て取れる。法人事業者に着目すると、ノウハウを持った人材の不足や成果が出るまでの時間に課題を感じている傾向がうかがえる一方で、個人事業者は、取組時間の余裕のなさや成果が出るまでの時間に課題を抱えている傾向にある。

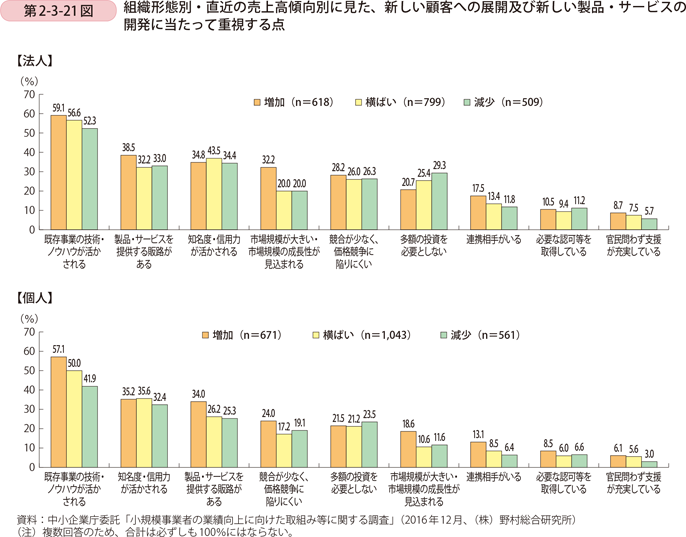

最後に、新たな顧客への展開や新たな製品・サービスの開発に当たって、小規模事業者が重視する点を確認してみる。第2-3-21図を見ると、組織形態や売上高の傾向にかかわらず、「既存事業の技術・ノウハウが活かされる」ことを重視している傾向にあることが見て取れる。法人事業者に着目すると、業績が良い企業ほど、製品・サービスを提供する販路があることや市場規模や市場の成長性を重視している傾向にある。個人事業者で業績が良い企業を見ると、製品・サービスを提供する販路のほか、競合が少なく、価格競争に陥りにくい点を重視している傾向にある。

コラム2-3-3

業界の垣根を越えたデータ連携のモデルプロジェクト

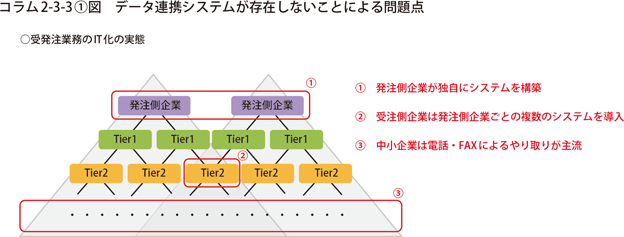

企業間の受発注業務を含むデータ連携については、FAX・電話等によりやり取りされているか、システム化されていても複数の独自システムが構築されるなどにより、業種の垣根を越えたデータ連携システムが存在しないことから、次のような問題が生じている。

〔1〕取引先ごとにシステムが異なるため、多画面(多システム)を使用しなければならず手間が掛かる問題。

〔2〕取引形態の変化に応じて新たなシステム投資が必要となる問題。

〔3〕上記〔1〕及び〔2〕の結果として、例えば受発注業務において、生産管理システムや銀行口座への送受金の情報と受発注の情報が別のシステムで動いていて連携できないため、これらを手動でひも付ける作業をしなければならない上に、過去の受発注の情報が散逸してデータが蓄積されず、当該ビッグデータを経営に利活用できていない問題。

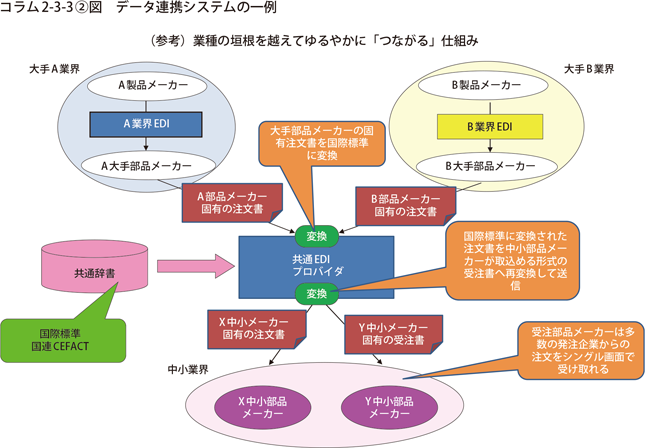

このような問題を解決することによって中小企業の生産性をより一層向上させることが期待できる。企業間の受発注業務を含む業種の垣根を越えたデータ連携システムを整備し、中小企業の生産性をより一層向上させることを目的として、「業種の垣根を越えたデータ連携システム整備委員会」を立ち上げた。また、業種の垣根を越えたデータ連携システムを基盤とする新たなサービスモデルが創出されることを確認するため、システム連携調査実証のモデルプロジェクトを実施している。詳細については、「業種の垣根を越えたデータ連携システム整備委員会」ホームページ(https://www.itc.or.jp/datarenkei/)で公開している。

コラム2-3-4

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業

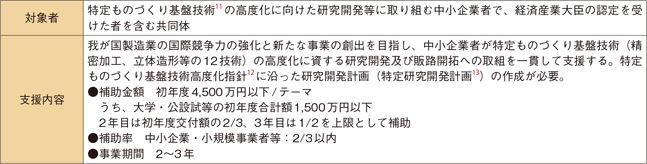

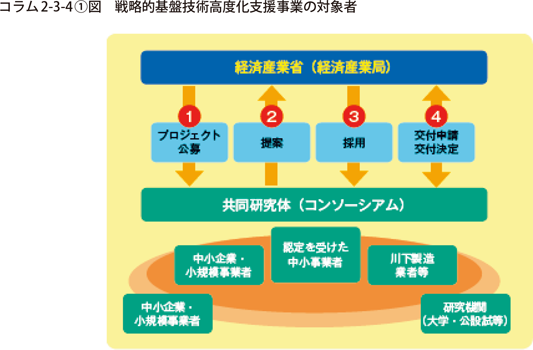

政府は、地域経済を支える中小企業におけるイノベーションの創出を図るため、中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組等(戦略的基盤技術高度化支援事業)及び中小企業等経営強化法「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた事業者が、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って行うサービス開発等(商業・サービス競争力強化連携支援事業)の支援をしている。

【戦略的基盤技術高度化支援事業】

中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発、試作品開発及び販路開拓等の取組を支援している。

11 「特定ものづくり基盤技術」(平成27年2月9日改正)とは、デザイン開発に係る技術、情報処理に係る技術、精密加工に係る技術、製造環境に係る技術、接合・実装に係る技術、立体造形に係る技術、表面処理に係る技術、機械制御に係る技術、複合・新機能材料に係る技術、材料製造プロセスに係る技術、バイオに係る技術、測定計測に係る技術、これら12の技術のことをいう。

12 「特定ものづくり基盤技術高度化指針」とは、特定ものづくり基盤技術それぞれについて、中小企業・小規模事業者のものづくり技術の高度化を促進するためのガイドラインとしての役割・機能を果たすもの。詳細は、中小企業庁ホームページで公開している。(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html)

13 「特定研究開発計画」とは、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用に関する計画のことをいう。

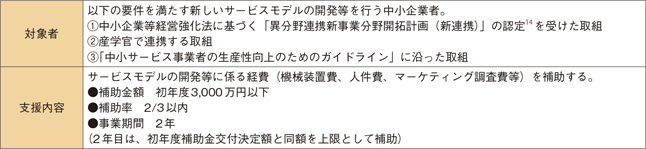

【商業・サービス競争力強化連携支援事業】

本事業は、異分野の中小企業者が連携して行う新しいサービスモデルの開発に係る取組について支援する。

14 「異分野連携新事業分野開拓計画(新連携)」とは、中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度のことをいう。異なる分野の中小企業が2社以上で連携し、それぞれが持つ「強み」を有効に組み合わせ、新商品、新サービスの開発を行うことで新しい事業分野の開拓を図る事業であることを要件とする。

コラム2-3-5

小規模事業者持続化補助金について

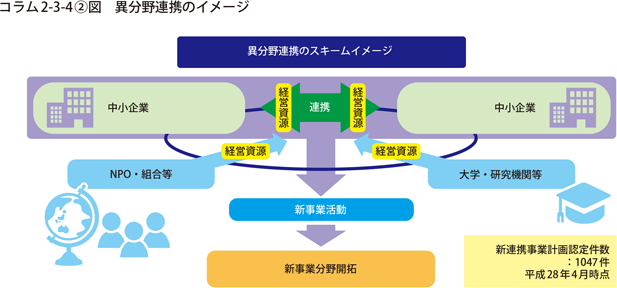

小規模事業者の「事業の持続的発展」は小規模企業振興基本法の基本原則であるが、同法の創設とともに、小規模事業者の販路開拓による事業の持続的発展を支援する「小規模事業者持続化補助金」が予算措置されてきた。ここでは、「小規模事業者持続化補助金」について概観する。

●事業概要(平成28年度第2次補正予算)

本補助制度は、小規模事業者が、店舗の改装・改修やチラシ・カタログの作成費用等の販路開拓に取り組む費用を支援している。申請に当たっては、「経営計画書」の添付を要件とし、小規模事業者自らの経営計画に基づく経営を促している。なお、平成28年度第2次補正予算事業では、従業者の賃上げを実施する事業者について補助上限額を増額するとともに、ITを活用した取組を実施する事業者については、より重点的に支援することとした。

●事業の効果

本補助金の効果について、平成26年度補正予算で同補助金を活用した採択事業者を対象に、追跡アンケート調査を実施した(調査期間:2016年11~12月、調査対象者:平成26年度補正予算事業採択事業者32,963者、有効回答数:19,351者)。

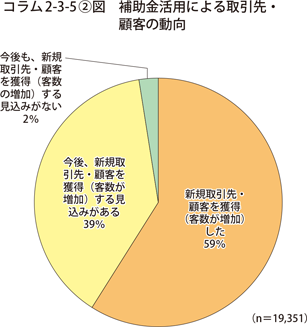

アンケート結果としては、コラム2-3-5〔2〕図のように、採択事業者のうち、97.5%が「新規取引先・顧客を獲得(客数が増加)した」又は「今後、新規取引先・顧客を獲得(客数が増加)する見込みである」と回答している。

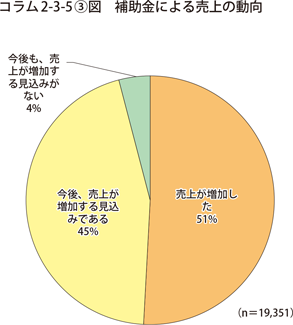

さらに、コラム2-3-5〔3〕図のように、採択事業者のうち、96.0%が「売上が増加した」又は「売上が増加する見込みである」と回答している。

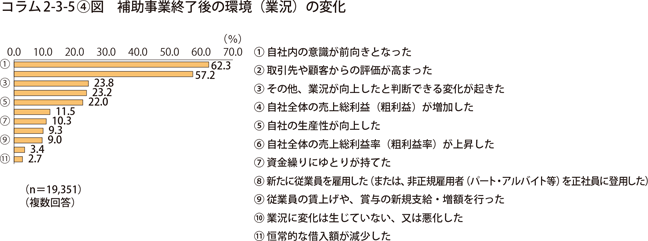

さらに、アンケート結果では、補助事業終了後の変化として、「自社内の意識が前向きとなった」、「取引先や顧客からの評価が高まった」との回答が過半のほか、「業況が向上したと判断できる変化が起きた」、「自社全体の売上総利益(粗利益)が増加した」、「自社の生産性が向上した」も2割を超えた。

これらの効果の全てを補助金と結び付けることはできないものの、補助事業を活用した販路開拓の取組が、経営の好循環につながっていることをうかがわせるものとなっている。

採択事業者の取組の事例〔1〕:割烹 ひさご(山形県白鷹町)

【会社概要】

昭和56年開業。昼食・宴会等のほか会議イベントへの弁当や仕出し配達を行っている。

【事業内容】

シニアの食事時の座卓と椅子の要望に応えるため、座卓2台と椅子12脚を購入し、以前の22席から34席まで増席、30名様以上の団体のお客様にも対応できるよう体制を整えた。また、畳の表替え、襖や障子の張り替えを行い、新鮮で落ち着きのある雰囲気を整え、顧客満足を高めリピート客の増加を図った。

【事業効果】

店舗のリニューアルを行い、お客様へのニュースレターを発行するなどPRしたところ、利用者へのイメージアップが図られ、常連客からも「雰囲気がとてもくつろぎやすい」と評判。また季節感を感じさせるランチメニューを充実させたこともあり、昼の団体利用での客入数が60%増加。グループ利用、友人を連れてのリピーターも増加し、売上も前年比12%増加した。

採択事業者の取組の事例〔2〕:株式会社服地のサカモト(宮崎県宮崎市)

【会社概要】

昭和15年に創業し、昭和45年に法人化。業歴75年を誇る地元の老舗店で、オーダーメイドの婦人服の販売のほか、布地や既製品の婦人服、自社オリジナル製品の販売を行う。常連客などを対象に、ソーイング教室も行っている。

【事業内容】

ミシンの使い方を知りたい、という20~30代の若年層の取込みを図るべく、宮崎市の中心市街地という立地の良さを活かしたPRを実施。店舗のシャッターを広告媒体として活用し、休日や夜間にも「3時間ソーイング教室」事業を歩行者や国道を通るバスや車両内の方々にPRした。また、中高年齢者に対しては、布地購入客を中心にDMを送付して告知した。

【事業効果】

店頭に設置している「3時間ソーイング教室」のチラシが、一週間で平均30~40部の配布であったが、シャッター広告を設置後、一週間で64部配布と増加。また、お客様より、「店舗の外から中の様子が見やすくなった」などの声が寄せられた。新規参加者は、事業前が月平均2.7名、総参加者人数に対しての新規人数の割合18.6%であったが、事業後は月平均5.7名、総参加者人数に対しての新規参加者の割合40.1% (21.5%増)と新規参加者が倍増した。

事例2-3-5:有限会社桜ガーデン

「高品質と納期遵守により顧客からの信頼を獲得し、新事業展開に成功。東日本大震災からの双葉地域の復興を目指して挑戦を続ける企業」

福島県田村市にある有限会社桜ガーデン(従業員7名、資本金300万円)は、花卉(かき)栽培と販売、重機ローラー等建設機械用足回り部品の金属加工を手掛ける事業者である。2011年3月に発生した東日本大震災にて被災したが、その後約5か月で金属部品加工事業を再開し、売上高を震災前よりも伸ばしてきた。

同社は、2002年に遠藤典男代表取締役が、福島県富岡町にて花卉栽培・販売事業者として創業した。花卉事業は季節性が強く安定的な収益を確保しにくいという課題があり、天候等に左右されない事業を展開しようと考え、2005年に建設機械の金属部品加工業を開始した。遠藤氏は前職の土木関連会社で図面設計の経験があり、金属部品の図面設計も可能だったため、金属部品加工業に進出することができた。

新事業を展開してから、遠藤氏が持つコネクションを通じて販路を開拓しており、取引先との信頼関係を地道に築いてきた。「当初はお付き合いで、一つ二つの製品を生産させてもらっていたが、品質水準と納期を確実に守っていると、徐々に取引する製品の幅が広がった。」と振り返る。同社は、高い品質水準を守るための工夫を凝らしている。加工時のズレが生じないよう、加工機材へ部品をセットする際に部品を安定させる箇所のツメを特殊加工している。この取組は、取引先が工場を視察した時に評価された。さらに、加工後、部品の外径や内径等を計測し、設計どおりの仕上がりになっているか、不良品でないか確認している。担当従業員の確認に加え、品質管理担当が再度計測しており、遠藤氏も抜き打ちで確認する。こうして品質管理を徹底させた結果、直近2年間で不良品納品件数はゼロを達成している。

2011年3月、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故により、工場があった富岡町は避難指示区域に指定され、遠藤氏は震災の2日後に千葉県へ避難した。「被災してもじっとしていられなかった。辛い時こそ体を動かして働かなければと思った。」と遠藤氏は当時を振り返る。被災から数日後、千葉県で募集していた震災復旧工事の業務に応募し、4月から現場監督として勤務した。そして震災から5か月後、取引先からの依頼もあり、工場を田村市に移転し、金属部品加工業のみ事業再開させた。

移転再開して数年間は、人材確保に苦労した。「震災前に富岡町で勤務していた従業員たちは避難等でバラバラになってしまった。一から従業員を探さなければならず、震災直後は、福島に来る人材も少なかった。」という。震災後しばらくはハローワークを通じて人材を紹介してもらい、現在田村市の工場で働く従業員のうち2人は、震災後初めて採用したメンバーである。彼らは、将来の取締役候補として、品質・工程管理を行っている。引退後を見据え、遠藤氏が現場に出ていなくても工場が問題なく稼動するよう、次期経営人材の育成に取り組んでいる。最近では、福島相双復興官民合同チームが支援する人材確保支援も活用している。「官民合同チームによる人材支援により、即戦力になり、かつ意欲のある技術者を採用できた。」と人材確保に手応えを感じている。

同社は、事業の成長に向けて他社連携に取り組んでいる。福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想のプロジェクトに参画し、新事業のパートナーとなる企業や技術・ノウハウを持った技術者とつながりたいと考えている。さらに、富岡町の避難指示が解除されれば、重機関連に加え、原子力復旧作業に利用するバルブや医療機器部品の加工への進出を視野に入れている。自社の技術力を活かした事業を富岡町で展開することで、双葉地域の復興に貢献したいという思いからだ。「富岡町は双葉地域の中でも中心の町だった。復興に向けて富岡町が引っ張っていかないといけない。富岡町に戻れることがあれば、戻って事業を再開していきたい。震災前の全てを取り返すことはきっとできないだろう。しかし、戻れる企業が富岡町に戻り、少しずつ復興できればいい。」と遠藤氏は語る。

事例2-3-6:株式会社ネクストクリエイション

「「古き良き地域に愛される餅店」から「地域とつながりながら、新ビジネスに挑戦する餅メーカー」を目指す企業」

福岡県北九州市の株式会社ネクストクリエイション(従業員3名、資本金100万円)は、100年以上続く老舗の餅屋(商号は高石餅店)で、素材にこだわり、伝統的な製法を用いた商品を製造・販売している。売上の40%は近隣住民等による購買であり、若者の食文化の変化で餅を日常的に食べる人が減る中、新たな市場の開拓の必要性を感じていた。北九州の老舗餅店で外国人が関わることで、新しい発想も生まれ、新たな市場の開拓に結び付くと考え、中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」をきっかけに経済産業省の「国際化促進インターンシップ事業」に応募し、初めて外国人インターンを受け入れた。

外国人インターンには餅の製造からマーケティング・新商品開発・包装デザインに取り組んでもらい、最終的には、健康に良いといわれるシナモンを使った「シナモン餅」のアイデアを出してもらい、商品化にこぎ着けた。

外国人インターンを受け入れた効果は期待以上。外国人インターンの日本から学びたいという意欲や明るい性格、そして「高石餅店に行くと外国人が考えたシナモン餅が食べられる」という話題性をきっかけに来店する顧客が増え、地元地域との交流につながった。またシナモン餅がメディアで紹介され、今まで来なかった男性客や口コミで買いに来る人などが出てきたことで、売上は前年比250%の伸びとなり、新たなビジネスの展望も見えてきた。さらには、地元・福岡大学での外国人インターンによる講演も大好評となり、同社で働きたいと思う学生が出てくるなど、採用広報としても大活躍してくれた。

外国人インターンは日本語が全くできなかったが、近隣住民の誕生日には母国語で「おめでとう」のカードを添えて自ら作ったおこわを届けたり、地域のお祭りの手伝いをしたり、言葉を越えたコミュニケーションで確実な信頼関係を地域で築いていった。

外国人インターンからの提案や積極的な働きかけにより、既存社員も新しい顧客を開拓しようという姿勢に変わり、会社全体の意識改革にもつながった。

これまでは「地域に愛される餅店」として事業を続けてきたが、インターン受入れをきっかけに「地域とのつながりを大切にしつつ、新しいビジネスに挑戦する餅メーカー」に脱皮したいと考えており、3年後の海外進出を目標として現在市場調査を行っている。このため、社内組織を改革し、内なる国際化に取り組みたいと考えている。具体的には、従業員が外国語や外国文化を学ぶための研修の機会を整備するほか、外国とのビジネスや文化交流に関心のある従業員の採用を検討している。日本と外国相互の文化背景を尊重しながら、日本の伝統文化の魅力を活かしたビジネスを展開していきたい。

事例2-3-7:株式会社みかわ元気ものがたり

「外国人インターンを活用し、現地の視点で海外に向けた地域の魅力発信を行うことでインバウンド需要の獲得に成功している企業」

愛知県新城市の株式会社みかわ元気ものがたり(従業員3名、資本金50万円)は、経営コンサルティング、地域活性化ビジネス、6次産業化プロデュース等を行っている企業である。

特に、インバウンドの需要を取り込む事業には、会社としても力を入れており、地域と連携して取り組んでいる。東南アジアからの観光客をターゲットにし、ニーズを把握するために、中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」やジェトロからのメルマガをきっかけに知った経済産業省の「国際化促進インターンシップ事業」を活用することとし、マレーシアから外国人インターンを受け入れた。

まず、新城市を観光地として海外に情報発信することが必要と考え、日本人社員と外国人インターンが一緒に実際に観光地に足を運び、外国人の新鮮な視点で、海外向けのSNS、HPの作成・情報発信や、インバウンド用のパッケージツアーの企画作成を行った。外国人インターンの作業を通じて、日本人社員のみでは分からなかったネイティブの英語表現や「外国人の視点から見た日本」を学ぶことができた。また、外国人インターンにハラール対応やマレーシア流のマーケティング方法等を社内会議の場で共有してもらい、その後、地元ホテルやレストランに、ハラール対応のコンサルティングを実施するパッケージとして商品化し販売を始めている。

さらに、自治体や関係団体と協力して、地元住民向けに、外国人インターンによるハラール文化に関する講演を実施することで外国人観光客の受入れに関する心構えやノウハウへの理解を深めた。加えて、高校生向けの講演では、将来海外で働きたいという声があがる等、地域のグローバルな人材育成の一助となった。

外国人インターンを受け入れるまで、同社にはハラール文化に関する知識・経験が十分で無かったが、社内の異文化理解・受入にもつながった。

インターン帰国後は、このノウハウをもとに、ムスリムの旅行客も利用できる民泊施設の運営に具体的に取り組んでいる。さらに、ハラール商品の取扱会社とのネットワークを活かし、新たなインバウンド施策やコンサルティングパッケージ及び国際的な研修サービス開発につなげていくことを考えている。