3 PR10活動・知名度向上

〔1〕PR活動と知名度向上に向けた取組

第3項では、小規模事業者のPR活動や知名度向上に向けた取組について分析していく。IT技術の進展等により、顧客は、製品・サービスに対する様々な情報を入手できるようになっており、小規模事業者にとっては、ITを活用してPRすれば、これまで商圏にいなかった顧客に対しても、販路を拡大できるチャンスになる。このため、売上拡大に向けて小規模事業者は、事業者自身や自身の製品・サービスを積極的に顧客に認知してもらうPR活動に取り組むことが必要となっている。また、第2-3-10図でも見たとおり、自身の強みにおいて、商圏が拡大するに従い、売上高が増加傾向にある企業ほど、PR力やブランド力が高い傾向にあったことからも、PR活動や知名度向上に向けた取組は重要であるといえる。

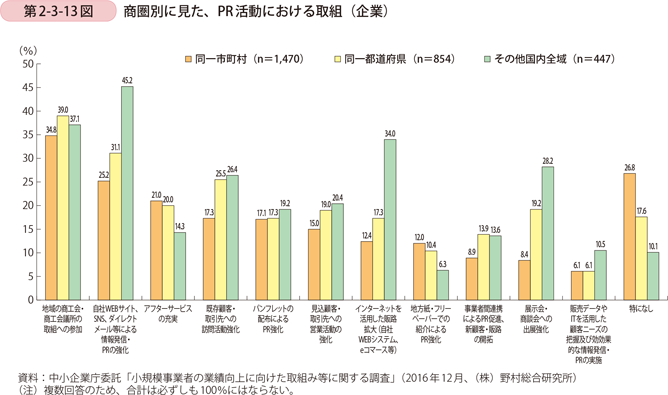

まず、第2-3-13図は、商圏区分別に小規模事業者の企業向けの、自身の製品・サービスのPR活動を見たものである。同図を見ると、「地域の商工会・商工会議所の取組への参加」に取り組んでいる事業者が多い傾向にあることが分かる。また、商圏が広域になるにつれ、インターネットを活用した活動に注力している傾向にあることがうかがえる。

10 PRとは「Public Relations」の略で、PR活動は、顧客や市場といった利害関係者に対して、自社及び製品・サービスに関する情報を収集・発信する活動を指す。単なる広告活動にとどまらず、自社への評価や市場ニーズの収集といった潜在需要の把握や、WEBページでの情報発信や各種メディア媒体の効果的な活用といった、利害関係者との良好な関係を築くことを目的した戦略的な活動が含まれる。

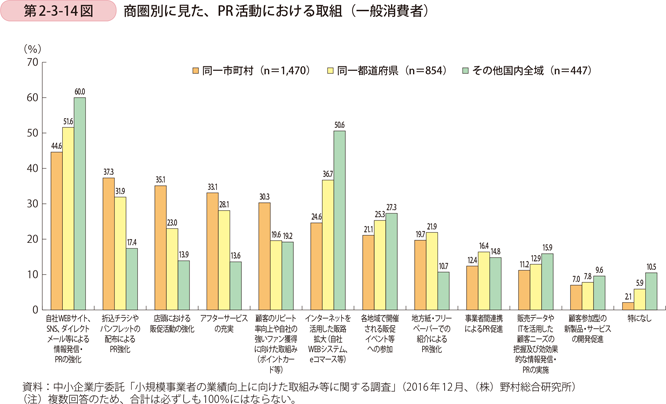

第2-3-14図では、一般消費者向けのPR活動を見てみる。一般消費者向けのPR活動においては、インターネットを活用したPR活動が、重要な取組となっている様子がうかがえる。他方で、商圏が同一市町村内である事業者に目を向けると、折込チラシやパンフレットの配布といった取組や、店頭での販促、アフターサービスの充実といった取組にも、注力している傾向にある。地域的なつながりを重視し、顔と顔が見える取組を実施していくことも一般消費者向けのPR活動では、重要な手段となっていることがうかがえる。

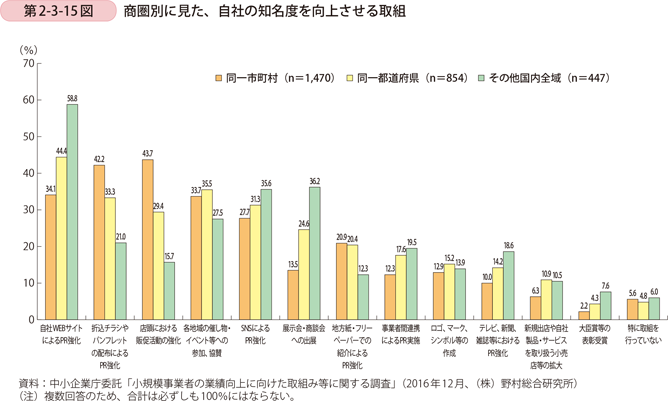

次に、小規模事業者の自身の知名度向上に係る取組について見てみる。第2-3-15図を見ると、商圏が広域になるにつれて、「自社WEBサイトによるPR強化」や「SNSによるPR強化」、「展示会・商談会への出展」といった取組に力を入れている傾向にあることがうかがえる。他方で、商圏が同一市町村の事業者においては、「折込チラシやパンフレットの配布によるPR強化」や「店頭における販促活動の強化」に取り組んでいる傾向にある。

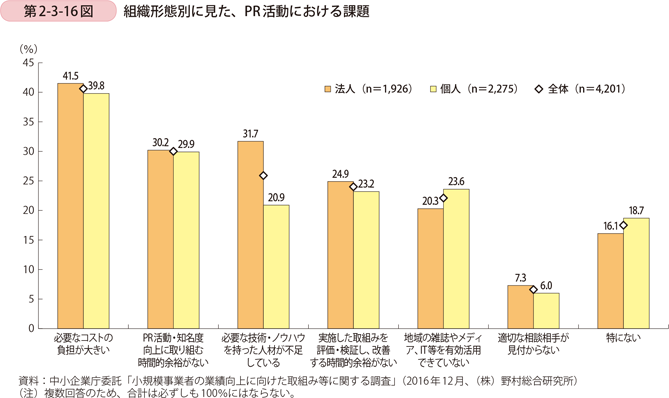

〔2〕PR活動と知名度向上に向けた取組の課題

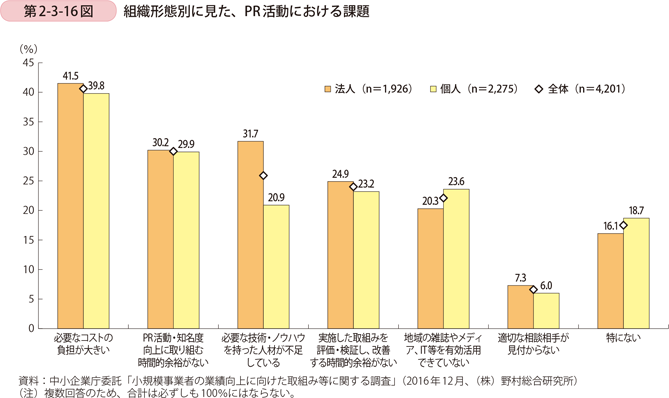

PR活動における課題を確認する。第2-3-16図を見ると、これまで見てきた課題と同様、コストの負担や時間的余裕のなさが課題となっていることがうかがえる。特に、法人事業者では、必要な技術・ノウハウを持った人材の不足が課題となっている傾向にある。

このように、小規模事業者においては、どの活動を取り上げても、特に、人材不足や時間的な余裕のなさといった課題が見られた。第3節では、これらの課題を解決していく上で重要な人材の確保に係る取組や課題を分析していく。加えて、小規模事業者は、その経営資源に限りがあることから、業務の一部をアウトソーシングすることも、上述の課題を解決するのに有用だと考えられる。こうした認識のもと、後述においては、人材確保に係る分析に加えて、小規模事業者のアウトソーシングの活用の実態や効果等を分析していく。

事例2-3-3:奥入瀬モスボール工房

「苔という地域資源を、SNSや海外出展の場を活用して世界に広めている小規模事業者」

青森県十和田市の奥入瀬モスボール工房は、苔玉や瓢箪ランプの製作、展示販売、製作体験教室の運営を行っている事業者である。同者の拠点近くにある奥入瀬渓流は、特別名勝及び天然記念物に指定されており、四季折々の景観を楽しめる景勝地として名高い。2013年に「日本の貴重なコケの森」に認定されてから、苔の観察に足を運ぶ観光客が増えており、同者の顧客層も奥入瀬渓流を訪れる観光客が中心である。

同者代表の起田高志(おきたたかし)氏は、アメリカンフットボール選手を経て、プロレスラーとして2011年まで活躍していた。引退後、青森県に帰郷し、プロレスラー時代から趣味の盆栽の延長で楽しんでいた苔玉作りをビジネスとすべく、苔玉の製作・販売を開始した。近年、多くの種類の天然苔が生えていることで奥入瀬渓流の認知度が上がっており、同氏は「苔玉と奥入瀬渓流を上手く結び付けることで作品のブランディングが出来るのではないか。」と考えた。そこで、「小さな奥入瀬をお届けする(奥入瀬渓流の景観を苔玉で再現するという意味)。」というコンセプトを打ち出し、2012年に製作・販売拠点を奥入瀬に構えた。

来店者増加のため、同氏はSNSやブログを通した発信活動を積極的に行い、読者が記事を読んで「面白い」と感じてもらうことで記事のアクセス数を増やし、知名度を向上させている。例えば、同氏の「元プロレスラー」という強いキャラクターと、苔玉や奥入瀬渓流の自然が持つ「癒し」のイメージのギャップをSNSやブログの写真で前面に押し出している。また、高い頻度で情報発信することで、「奥入瀬」で検索した際にヒットしやすくしている。

また、景観を楽しむだけでなく、体験型観光を提供したいと考え、苔玉等の体験教室を実施している。ここでも、話題性を高め、知名度向上につなげるための仕掛けを設けている。参加者は、緑のベレー帽をかぶって苔玉や瓢箪ランプ作りに臨む。「ベレー帽をかぶった状態で撮った記念写真をSNSにアップロードすると、写真が持つ視覚的なインパクトによって注目を引き付ける効果を発揮する。」と同氏は語る。

近年、インバウンド観光客の来店が増加したものの、苔玉は検疫の関係上、国外への持ち出しが難しく、外国人観光客のお土産としては不向きだった。そこで、2016年から外国人観光客向け商品として瓢箪ランプの展示・販売を開始した。瓢箪ランプは、奥入瀬渓流に生えている苔やシダの表面の模様から着想したデザインをモチーフに、自家製瓢箪に穴をあけて照明としたものである。

また、同氏はインバウンドだけではなく、海外進出も視野に入れている。台湾で物産展を主催する貿易業者に依頼し、2015年、台湾で開催された物産展に出展、瓢箪ランプの展示販売を行った。自費で出展したこともあり赤字に終わったが、「奥入瀬から世界へ進出した企業」と青森県内の地元紙に取り上げられ、結果的に県内で大きなPRとなった。2017年6月には、ニューヨークのギャラリーで出展するチャンスを得た。同氏は、「この出展で僕の作品に興味を持ってもらい、奥入瀬に足を運んでくれるきっかけになれば嬉しい。いずれは世界中の人に奥入瀬について知ってもらい、地域貢献につなげたい。」と語る。

事例2-3-4:株式会社FREE POWER

「特許取得や共同研究等を通じて自社開発の自転車用ギアの認知度を高め、販路拡大を目指す企業」

宮崎県宮崎市の株式会社FREE POWER(従業員3名、資本金900万円)は、自転車用ギア及び自転車の商品企画、開発を行う事業者である。同社の開発した「フレキシギア」は、自転車のペダル側のギアの内部に「特殊エラストマー」と呼ばれる弾性体を内蔵し、反発力を活用することによって、自転車を「早く」、「楽に」漕ぐことができる製品である。

同社の浜元陽一郎社長は、本業である社会保険労務士の傍ら、長年モノづくりや発明にも取り組んできた。2007年、自転車に頻繁に乗る機会があった際、信号待ちの度に力を入れて漕ぎ出さなければならないことに気が付き、「もっとスムーズに漕げないか。」と考え、ゴムの反発力を活用した自転車ギアの着想に至った。まずは特許取得を目指したが、大手自動車・バイクメーカーによる類似特許があり、一度申請が却下されてしまった。浜元社長は、開発したギアは既存の特許にある衝撃吸収が目的ではなく、楽に自転車を漕ぐための反発力活用が目的であると主張し、2010年に国内特許が認められた。翌年には、自転車生産・販売の世界的ハブである台湾、中国での特許も取得した。

2012年、自転車ギア開発を本格的に事業化するため、同社を創業。製品製造のノウハウも無い中、試作品の製造に協力してくれるメーカーを探したが、資金不足もあり難航した。そんな中、地元メーカーの社長に働きかけたところ、製品に興味を持ってもらい意気投合し、試作品の開発に着手することができた。「自分の発明には自分で過剰に期待を持ってしまいがちだが、製品の良さを他人に理解してもらい、ビジネスパートナーを得ていくことは大変だった。」と浜元社長は語る。

知的財産の事業化を支援する企業と特許権を共有したことを皮切りに、同社は自転車ギアの実用化と販売に向けて、製品の認知度を向上させる取組を精力的に実施した。例えば大学の研究室と共同実験を行い、従来のギアより効率的に漕ぐ力を伝達できることの根拠を科学的に立証した。さらにはメディアの取材やビジネスプランコンテストへの参加、展示会への出品等も積極的に行った。認知度が高まる中で、自転車メーカーや部品メーカー、販売店といったパートナーと知り合い、「フレキシギア」を活用した自転車の開発と販売に本格的に乗り出すことができた。浜元社長は、「自分の意気込みだけでなく、他社からの評価や客観的なデータがあってこそ、良きパートナーを得て、開発を進めていくことができるのだと実感した。」と振り返る。

この「フレキシギア」を搭載した自転車は、2017年1月より宮崎県内を中心に販売を開始し、現在は全国で販売する準備を進めている。今後は、「ギア以外の自転車部品の開発も進め、よりよい自転車の企画開発をしていきたい。」と浜元社長は語る。