2 小規模事業者の強みの把握・活用

〔1〕強みの把握状況と把握に向けた取組

第2項では、小規模事業者の自身の強みの把握に係る取組や、把握した強みの内容、そして強みの把握に係る課題等を分析していく。

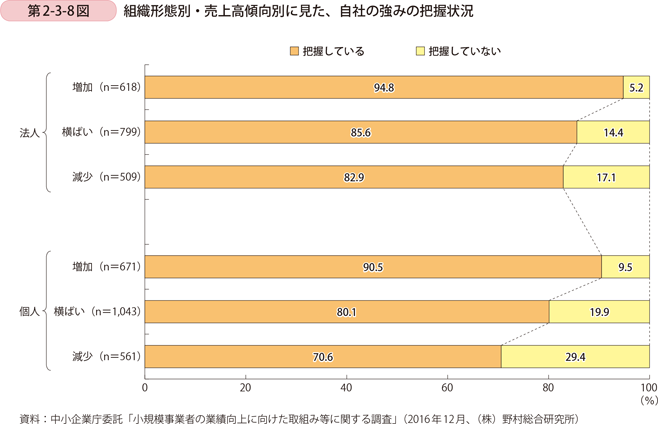

まず、商圏・顧客ニーズの把握に向けた取組の分析と同様に、自身の強みの把握状況と売上高の傾向から見ていく。第2-3-8図を見ると、法人、個人共に、自社の強みを把握している事業者ほど、売上高も増加傾向にあることが見て取れる。

|

第2部 小規模事業者のライフサイクル

|

2 小規模事業者の強みの把握・活用

〔1〕強みの把握状況と把握に向けた取組

第2項では、小規模事業者の自身の強みの把握に係る取組や、把握した強みの内容、そして強みの把握に係る課題等を分析していく。

まず、商圏・顧客ニーズの把握に向けた取組の分析と同様に、自身の強みの把握状況と売上高の傾向から見ていく。第2-3-8図を見ると、法人、個人共に、自社の強みを把握している事業者ほど、売上高も増加傾向にあることが見て取れる。

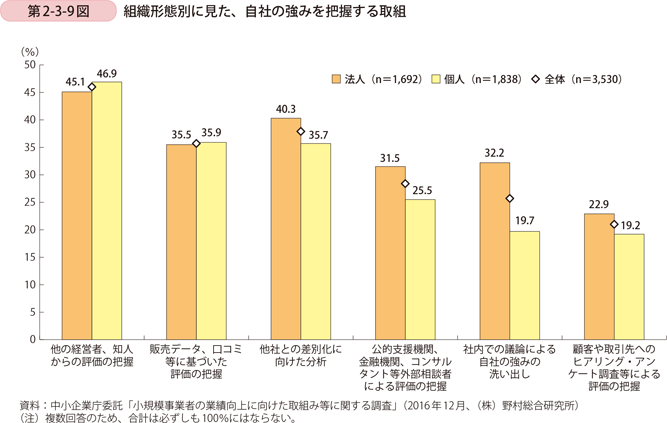

次に、第2-3-9図では、組織形態別に、自社の強みの把握に向けた取組を見てみる。同図を見ると、総じて、「他の経営者、知人からの評価の把握」や「販売データ、口コミ等に基づいた評価の把握」により自身の強みを把握している傾向にある。他方で、これら以外の取組を見てみると、法人事業者の方が個人事業者よりも強みの把握に向けた取組を行っている傾向にある。

〔2〕小規模事業者の強み

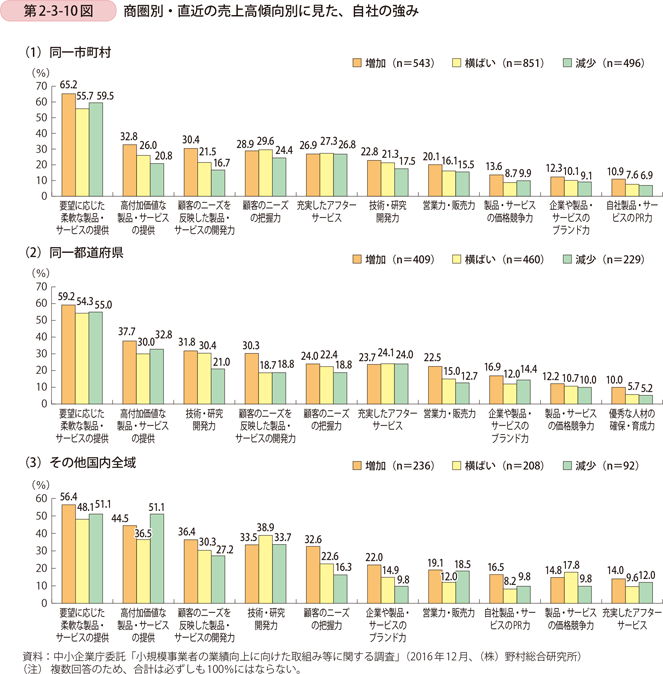

ここで、小規模事業者が考える自身の強みを見てみる。第2-3-10図は、商圏別及び売上高傾向別に強みを見てみたものである。同図を見ると、「要望に応じた柔軟な製品・サービスの提供」は、商圏範囲にかかわらず、自社の強みであると考える小規模事業者が多いことが見て取れる。

次に、商圏別の違いを見てみると、同一市町村内が商圏である事業者は、他の事業者と比較して、「充実したアフターサービス」が高い回答割合にある。他方で、同一都道府県及びその他国内全域が商圏である事業者は、同一市町村の事業者と比較して、「技術・研究開発力」が高い傾向にある。また、その他国内全域を商圏とする事業者は、他の事業者と比較して、「企業や製品・サービスのブランド力」が高い傾向にある。商圏が狭い企業ほど、地域密着型の事業者であることから、その地域の顧客の要望に応じていくことやきめ細かなアフターサービスに注力をすることで、顧客を獲得する傾向にあることが推察される。また、製品・サービスのブランド力や価格競争力、PR力は商圏が広い事業者ほど、強みと感じている傾向にあり、他者との差別化に向けた取組を行っていることが示唆される。

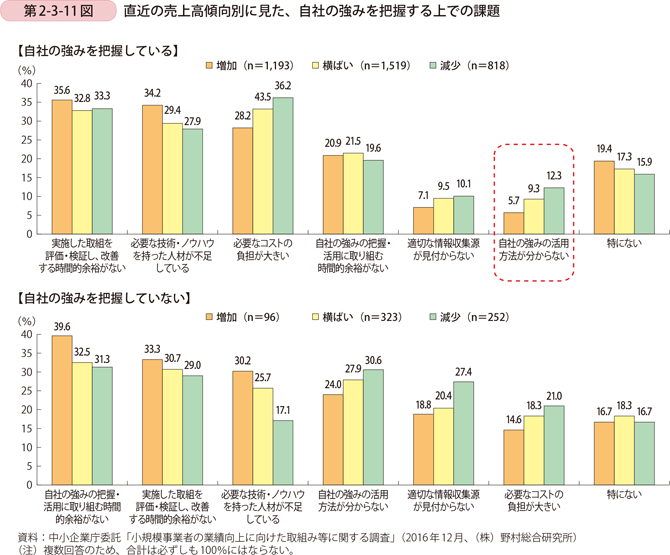

〔3〕強みの把握に向けた課題と把握した効果

続いて、小規模事業者自身の強みを把握する上での課題を見ていく。第2-3-11図で、自身の強みの把握有無別及び組織形態別に課題を見てみると、自身の強みを把握していない事業者では、「自身の強みの把握・活用に取り組む時間的余裕がない」といった課題や「実施した取組を評価・検証し、改善する時間的余裕がない」といった時間的な余裕のなさが総じてうかがえる。特に、自身の強みを把握していない企業で売上高が減少傾向にある企業に着目すると、「自身の強みの活用方法が分からない」や「適切な情報収集源が見付からない」といったように、活用方法や把握方法に問題を抱えている傾向にある。また、自身の強みを把握している企業においても、売上高が減少傾向にある者と増加傾向にある者を比較すると、「必要なコストの負担が大きい」や「自身の強みの活用方法が分からない」といった課題で回答割合に差が生じている。

このように、自身の強みの有無によらず、売上高が減少傾向にある企業では、強みの活用方法が分からないという課題が高い傾向にあることがうかがえる。この点について、強みを把握したことによる効果を分析することで、具体的な活用方法について見ていく。

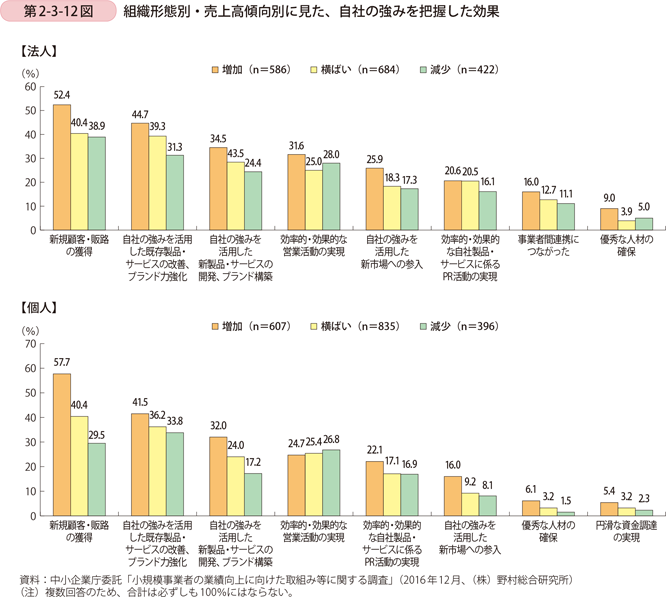

自身の強みを把握することで、どのような点に効果を感じているのだろうか。第2-3-12図で、法人、個人別及び売上高傾向別に見てみると、法人、個人という組織形態にかかわらず、「新規顧客・販路の獲得」や「自社の強みを活用した既存製品・サービスの改善、ブランド力強化」、「自社の強みを活用した新製品・サービスの開発、ブランド構築」に効果を得ていることが分かる。特に、個人事業者では、売上高が増加傾向にある企業は57.7%の企業が「新規顧客・販路の獲得」に効果を得ていると回答しているのに対して、売上高が減少傾向にある企業では、29.5%にとどまっている。

また、法人事業者に着目すると、「自社の強みを活用した既存製品・サービスの改善、ブランド力強化」について、売上高が増加傾向の企業では、44.7%の回答割合となっているのに対して、減少傾向の企業では31.3%となっており、売上高の傾向によって、強みの把握による効果に差が生じている。

事例2-3-2:田島テクニカ株式会社

「B to B事業からB to C事業に多角化し、新たなブランドを確立」

徳島県吉野川市にある田島テクニカ株式会社(従業員11名、資本金1,000万円)は、発泡体スライス加工・精密カット加工・ラミネート加工等を手掛ける事業者である。同社の主要顧客は県内の履物メーカーであり、各種発泡体を半製品化し、取引先へ部材として供給している。同社が取扱うEVA素材が柔軟性や耐久性に優れていることに着目し、2014年からEVA素材のタブレットケースや小物入れ等の雑貨を製造・販売している。

1990年代頃から履物メーカーや問屋が中国にて現地生産・販売を進めたことで、素材加工メーカーの生き残りが難しくなった。同社代表取締役の田島氏と取締役の岩山氏は、「国内人口も減少する中、履物事業も市場が縮小している。より付加価値の高い製品を開発し、新たな顧客層を取り込んでいかなければならない。」と新事業展開の必要性を感じていた。これまでの顧客は主に近県の企業であったが、新事業を検討するに当たり、視点を変えて全国の一般消費者をターゲットとした。また、「従来から取扱っているEVA素材は丈夫で軽く、クッション性に優れているにもかかわらず、一般的にあまり知られていない。EVA素材そのものの良さをアピールしたかった。」という岩山氏の思いから、EVA素材の特性を活かし、PC・タブレットケース等の雑貨の製作・販売を着想した。

製品の種類や豊富なデザインを展開するのに、EVA素材を自由自在に加工する機械が必要だった。そのため、岩山氏は中小企業庁の「地域産業資源活用支援事業」における補助金を活用し、カッティングマシンを導入した。これにより、PC上で設計したデザインに従って、EVA素材を自在にカットすることが可能となり、雑貨類の製作・販売事業である「CODDLE(コドル)」シリーズの展開を本格化させた。

「CODDLE」シリーズの販路開拓に向けた取組として、展示会への出展を精力的に行っており、主に雑貨店やECサイトの運営会社を中心に開拓している。さらに、徳島県の「徳島県新商品お試し購入強化事業」における発注製品として2016年から2年連続で選ばれ、販売実績に官公庁が入ったことで、「CODDLE」ブランドの信頼性を向上させることができた。

同社は、雑貨だけではなく、EVA素材が持つ立体感を活かして、販売ポップや看板等の販促ツールの開発・販売を企業や店舗向けに展開し始めている。今後も、「CODDLE」シリーズによる売上高が全体の約5割を占めるまで、当シリーズを成長させたいと考えている。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |