第2節 売上や利益の拡大に向けた取組

1 商圏・顧客ニーズの把握

〔1〕商圏・顧客ニーズの把握状況と把握による効果

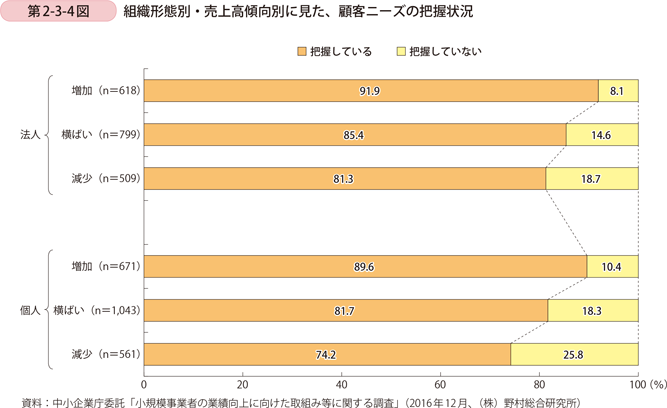

第1項では、商圏・顧客ニーズの把握状況や取組に向けた課題を見ていく。まず、顧客ニーズへの取組と業績傾向の関係について、第2-3-4図を見ると、法人、個人共に売上高が増加傾向にある企業ほど、顧客ニーズを把握している傾向にあることが見て取れる。

|

第2部 小規模事業者のライフサイクル

|

第2節 売上や利益の拡大に向けた取組

1 商圏・顧客ニーズの把握

〔1〕商圏・顧客ニーズの把握状況と把握による効果

第1項では、商圏・顧客ニーズの把握状況や取組に向けた課題を見ていく。まず、顧客ニーズへの取組と業績傾向の関係について、第2-3-4図を見ると、法人、個人共に売上高が増加傾向にある企業ほど、顧客ニーズを把握している傾向にあることが見て取れる。

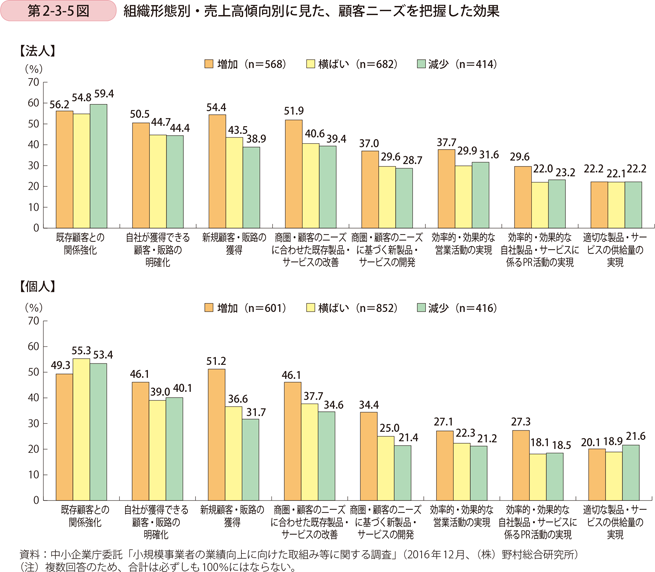

続いて、顧客ニーズを把握したことによる効果を見てみる。第2-3-5図で、法人、個人別及び売上傾向別に効果を見てみると、法人、個人共に、「自社が獲得できる顧客・販路の明確化」、「新規顧客・販路の獲得」や「商圏・顧客のニーズに合わせた既存製品・サービスの改善」といった項目に関して、売上高が増加傾向にある企業で効果を得ている傾向にあることが見て取れる。他方で、「既存顧客との関係強化」に関しては、売上高が減少傾向にある企業の方が、効果を感じている割合が高い。「既存顧客との関係強化」は、経営活動において、重要な要素ではあるものの、業績を更に向上させていくためには、新たな顧客獲得に向けた取組や、既存製品・サービスの改善も含めた新製品・サービスの開発の向けた取組が重要であることが示唆される。

〔2〕顧客ニーズの把握に向けた課題

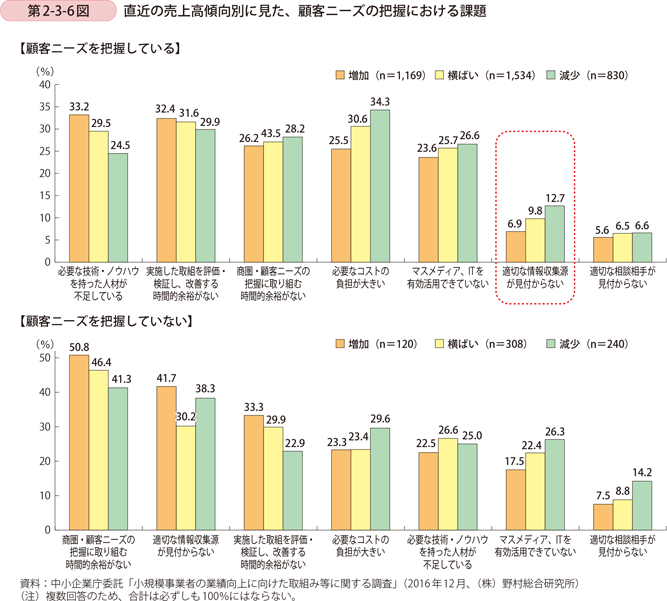

顧客ニーズの把握に当たっては、どのような点が課題になっているのだろうか。第2-3-6図で、商圏・顧客ニーズの把握有無別及び売上高の傾向別に課題を見てみると、顧客ニーズを把握していない、と回答した企業は、「商圏・顧客ニーズの把握に取り組む時間的余裕がない」や「適切な情報収集源が見付からない」と回答している者が多いことが分かる。特に、「適切な情報収集源が見付からない」については、顧客ニーズを把握している企業と把握していない企業で差が顕著であり、かつ、顧客ニーズを把握している事業者の中でも、売上高が増加傾向の者と減少傾向の者で差が顕著である。このように、顧客ニーズの把握に向けては、適切な情報源を見付けることが重要な要素であるといえる。

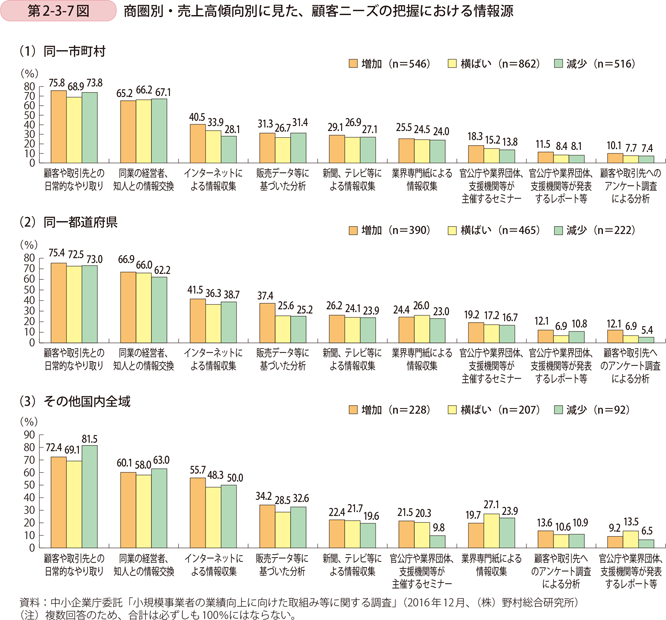

第2-3-6図で顧客ニーズの把握に向けて課題となっていた、適切な情報収集源に関して、分析を試みたい。第2-3-7図は、商圏別及び売上高の傾向別に、商圏・顧客ニーズの把握に向けて活用する情報収集源を見たものである。同図を見ると、商圏範囲にかかわらず、「顧客や取引先との日常的なやり取り」や「同業の経営者、知人との情報交換」から情報収集していることが見て取れる。他方で、売上高が増加傾向にある企業ほど、「インターネットによる情報収集」や「販売データ等に基づいた分析」にも取り組んでいる傾向にあることが見て取れる。

第1項では、商圏・顧客ニーズの把握に向けた取組や課題を分析してきた。こうした商圏・顧客ニーズの把握により、新規顧客の獲得等を実現でき、売上高が増加傾向にある企業が多いことが分かった。売上高を更に拡大させていくためには、顧客から何を求められているかを分析すると同時に、自身が何を顧客に提供できるか、他者と違う自社の強みは何かを見極めて行くことも必要であると考えられる。そこで、第2項では、小規模事業者が自身の強みの把握に向けた取組状況を分析していく。

事例2-3-1:有限会社佐賀ダンボール商会

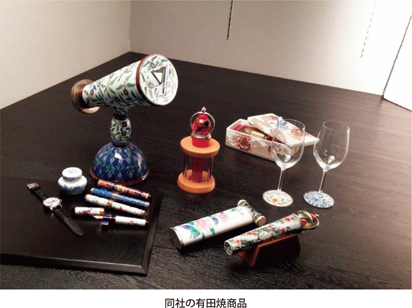

「オンリーワン製品の開発により伝統工芸品を世界の富裕層に展開する企業」

佐賀県有田市の有限会社佐賀ダンボール商会(従業員23名、資本金1,000万円)は有田焼製品を梱包するためのダンボール箱や包装資材を製造・販売する事業者である。同社は1958年に創業し、これまで有田市内の窯元や商社に向け個人用と工業用のダンボール箱と包装資材を販売してきた。

1990年に158億円の売上があった有田焼は、安価な輸入製品の流入等の影響を受け、2010年には21億円まで売上が減少した。有田地域における労働人口の6割は有田焼関連事業に従事しており、こうした事態に同社の石川慶蔵社長は危機感を持っていた。そこで、同社では有田焼の美しさを世界に示し、有田地域の経済を復活させることを使命に掲げ、地域の窯元と協力し、2003年から有田焼関連製品の開発に取り組み始めた。

石川社長が目をつけたのは万華鏡だった。自身が病床に伏した際、万華鏡の美しさに魅せられ、万華鏡を有田焼で製造することを思い付いた。しかし、精密さが要求される万華鏡の規格に、熱の度合いによって形状が変化する陶磁器を合わせることは困難を極めた。この問題を解決するために、大手窯元や万華鏡作家等を含めた12業種の専門家を集め、「有田焼万華鏡研究会」を発足した。異業種の専門家の英知を結集し、円筒の形状や焼成方法に試行錯誤を重ね、素材である陶土の粒子を均一化することで、「有田焼万華鏡」を完成させることに成功した。

完成した万華鏡を、アメリカで毎年行われる万華鏡世界大会に出展したところ、優美な工芸技術が高く評価され、海外の百貨店から引き合いを受けることができた。また、海外での評判を国内の百貨店も聞き付け国内でも販売先が増え、2004年の販売開始から、1年間で1億3,000万円の売上を達成することができた。

この出展を契機に、日本の工芸品が世界の富裕層に受け入れられることに気付いた石川社長は、国内外の名門ブランドとコラボレーションし、有田焼を万年筆や時計といった高級製品にも応用していった。有田焼と名門ブランドとのコラボレーションにより、これまで弱かったブランド力や販売網を強化することができた。各種有田焼製品の売上は好調で、2016年度(12月決算)は過去最高の経常利益率を達成することができた。今後も、世界の富裕層向けに、有田焼の伝統技術を活かした「世界でオンリーワンの高付加価値製品」を開発・販売していきたい、と石川社長は語る。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |