第3章 売上拡大に向けた取組

本章では、小規模事業者の売上拡大に向けた取組について分析していく。小規模事業者にとって、売上拡大を図っていくことは、少子高齢化といった構造変化や他者との競争激化に直面している今、持続的発展1を実現するために必要不可欠なことである。そのためには、小規模事業者自身が何を顧客に提供できるか、何が顧客から求められているかを適切に把握していくことが重要となる。

上記のような問題意識のもと、本章では、「小規模事業者の業績向上に向けた取組み等に関する調査2」をもとにして、小規模事業者の経営課題を概観しながら、小規模事業者の売上拡大に向けた取組等の実態や課題等を分析していく。

1 「小規模企業振興基本法(小規模基本法)」では、中小企業基本法で従来から規定されていた「事業の成長発展」のみならず、「事業の持続的発展」を基本原則として位置付けている。

2 中小企業庁の委託により、(株)野村総合研究所が2016年12月に、全国商工会連合会及び商工会議所の会員のうち、小規模事業者を対象に実施したアンケート調査。有効回答件数4,201者。

第1節 小規模事業者の取組の現状

〔1〕小規模事業者の経営課題

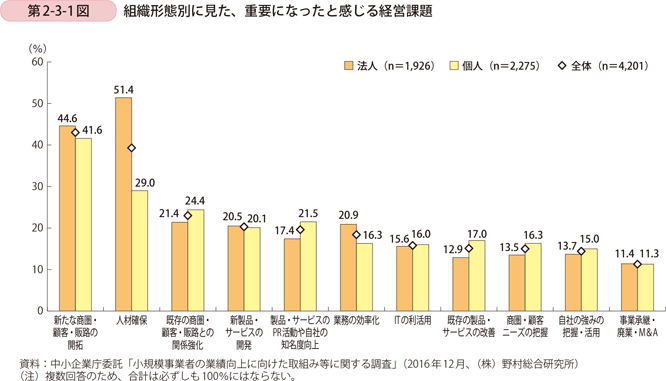

第1部で見たように、小規模事業者の業績は伸び悩んでいる傾向にある。本節では、まず、こうした小規模事業者の経営課題から確認していきたい。第2-3-1図を見てみると、「新たな商圏・顧客・販路の開拓」や、特に法人事業者では「人材確保」に課題を感じている小規模事業者が多いことが見て取れる。

〔2〕小規模事業者の商圏と売上高傾向

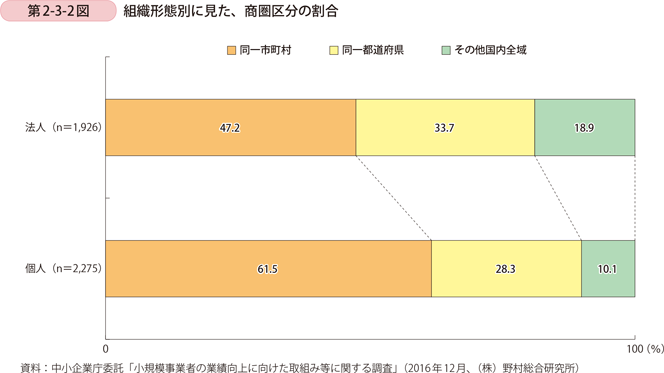

次に、法人、個人別に最も売上高の高い商圏を見てみる。ここでの商圏とは、売上高に占める割合が最も高い地域を指すこととする3。第2-3-2図を見ると、法人では、売上高が最も高い商圏が自身と同一市町村である割合が47.2%なのに対して、個人では、61.5%となっている。他方で、その他国内全域を商圏とする割合は、法人で18.9%、個人で10.1%となっている。

3 本章では、後述の分析においても同様の定義とする。

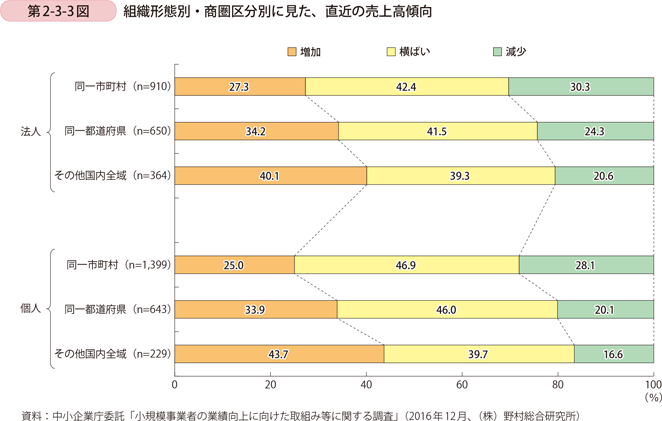

商圏の違いによる売上高の傾向を見たものが、第2-3-3図である。同図を見ると、法人、個人共に商圏が拡大するにつれて、売上高も増加傾向にある。例えば、法人では、同一市町村を商圏とする者で売上高が増加傾向と回答したのは27.3%であるのに対して、その他国内全域では、40.1%となっている。

第2-3-1図でも見たとおり、小規模事業者が抱えている経営課題として、「新たな商圏・顧客・販路の開拓」や「人材確保」が多く挙げられていた。第2節では、「新たな商圏・顧客・販路の開拓」について、〔1〕商圏・顧客ニーズの把握、〔2〕小規模事業者自身の強みの把握、〔3〕PR活動・知名度向上、〔4〕経営方針の実行・新たな事業展開、という四つの経営活動を取り上げ、小規模事業者のこれらの経営活動に係る取組の実態や課題を分析する。

また、第3節では「人材確保」について、小規模事業者の職場環境や多様な人材の活用に焦点を当て、分析を行う。少子高齢化4や人口減少といった人口構造の変化等から、今後、小規模事業者が持続的な成長をしていくためには、人材確保に向けた取組を強化していくことや多様な人材を活用していくことが必要となる。第3節では、このような認識のもと、小規模事業者の多様な人材の活用に向けた取組や課題を分析し、今後の成長に資する人材確保の取組について考察を行う。

コラム2-3-1

消費税軽減税率対策

消費税率10%への引上げに伴う低所得者への配慮として、2019年10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施される。この制度は、〔1〕飲食料品(酒類及び外食を除く)、〔2〕週2回以上発行される新聞(定期購読契約が締結されたものに限る)を対象として、これらの譲渡について軽減税率(8%)を適用するもの。

制度の実施に当たり、中小企業・小規模事業者に混乱が生じないよう、中小企業庁は万全のサポート・支援を行っている。

【きめ細かいサポート、パンフレット等による周知】

中小企業団体等と連携して、講習会・フォーラムの開催、相談窓口の設置や専門家派遣を通じたきめ細かいサポートを行っている。相談は商工会・商工会議所等の中小企業団体で受け付けている。

また、中小企業・小規模事業者向けに分かりやすいパンフレットを作成し、周知を行っている。詳細については、中小企業庁のホームページやミラサポで公開している。

【レジの入替え、受発注システムの改修等支援】

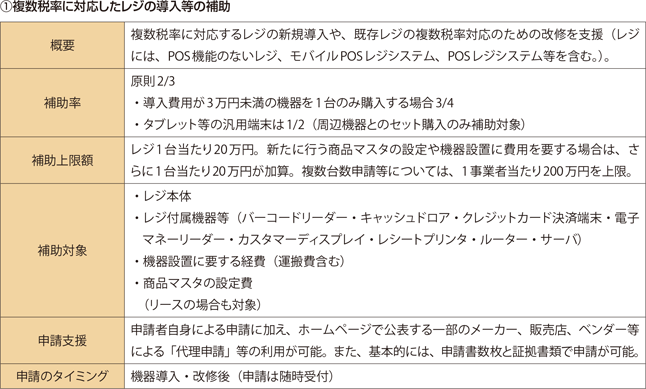

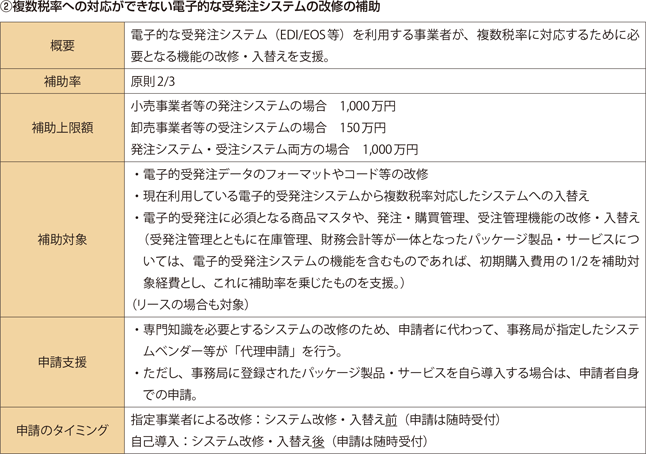

軽減税率制度に対応するため、レジの入替え等が必要な中小企業・小規模事業者に対する支援として、2016年4月から、以下を実施。

詳細については、軽減税率対策補助金事務局のホームページで(www.kzt-hojo.jp)公開している。

お問い合わせ先:軽減税率対策補助金事務局コールセンター

電話番号:0570(081)222(受付時間:平日9時~17時/通話料有料)

軽減税率制度に対応するため、こうした補助金も活用しながら、レジ周りの改善を行うことにより、業務の効率化や生産性向上につなげていくことが可能になる。

例えば、これまで手作業で売上や仕入を管理していた地域の中小企業・小規模事業者がレジを導入するだけでも大きな業務効率化になる。

また、タブレット型のモバイルレジを導入した場合、クラウド会計を併せて活用することにより、日々リアルタイムに決算情報を把握できるようになり、週次や日次決算を実現することにつながる。自社の経営状態や資金繰りを瞬時に把握できるようになり、よりタイムリーな経営判断を行うことも可能になる。

軽減税率制度へ対応するための準備を計画的に進めると同時に、レジ周りの改善による業務効率化・生産性向上につなげていただきたい。

コラム2-3-2

食文化と一体となった農水産品輸出

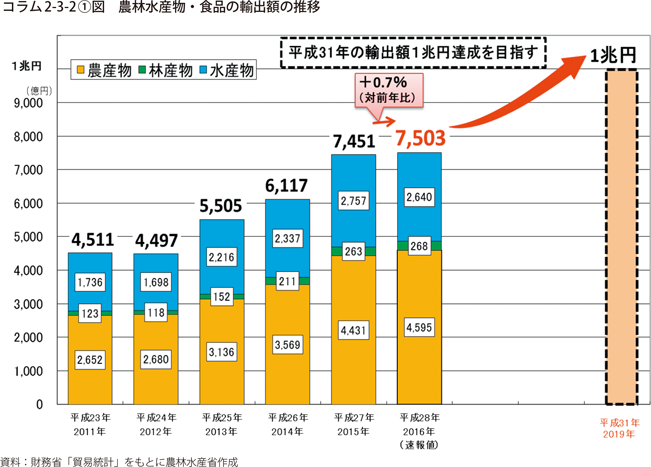

アジアを中心とした新興国では経済成長、人口増加が進んでおり、世界全体の食市場は2009年の340兆円から2020年には680兆円まで倍増すると推計されている5。この市場の獲得を狙い、2016年5月、政府は「農林水産業の輸出力強化戦略」を取りまとめ、官民を挙げて農林水産物・食品の輸出促進に取り組んでいる6。輸出額を2020年までに1兆円とする目標については、「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月閣議決定)において、目標達成時期を2019年に1年前倒しすることとした。

5 農林水産省「日本食・食文化の海外普及について」(平成26年9月)。

6 農林水産省HP「平成27年農林水産物・食品の輸出実績」より。

同戦略では、海外における日本食の高い人気をてこに、食文化と一体的にプロモーションを図っていくことをアクションの一つに掲げている。地域の資源と文化を背景とした付加価値の高い食品の海外販路拡大につながれば、地方の中小企業にとっても大きなチャンスになり得る。

中小企業庁では平成28年度に食文化発信を販路拡大につなげている海外の取組について調査7を実施した。例えばイタリアは、地中海性気候を活かして生産したオリーブ油、ワインに加え、パスタ類等、「イタリア料理」として誰もが思い描く産品を中心に、食文化と一体となった輸出を推進している。また、食分野の産業連携により更なる輸出の促進につなげようとしている。

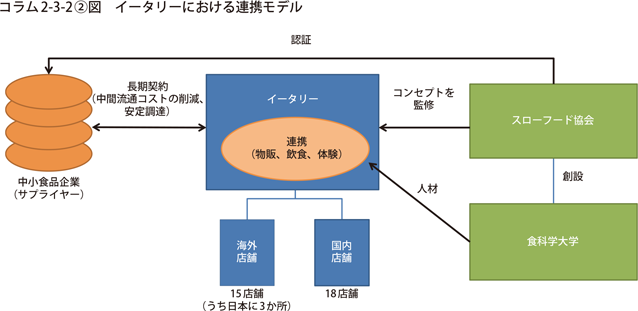

その一つとして、イタリアの食文化を軸に、「買う(販売)・食べる(飲食)・学ぶ(体験)」の三つの事業を融合させた新たなビジネスモデルを展開するEATALY Distribution S.r.l.(以下、「イータリー」という。)(イタリア食材の小売・外食事業、従業員数約1,400人、資本金1,533万ユーロ、年商2.1億ユーロ)8が注目されている。イータリーは2007年にトリノに1号店を開店した後、2008年には東京に、2010年にはニューヨークに進出。現在はイタリア国内に18店舗、海外に15店舗を展開している。

イータリーでは、国際NPOであるスローフード協会9の理念を取り入れ、その傘下の食科学大学から人材を受け入れている。また、スローフード協会の認定する産品をはじめ、地域性のある高品質な商品について、食品生産者と直接、長期契約を締結している。主要な加工食品はイータリーの海外店舗でも販売しており、海外での認知度・販売経験の乏しい食品生産者に輸出ノウハウの提供も行っている。

7 中小企業庁「平成28年度国内外の食及び食文化等の発信拠点に関する調査」(平成28年9月)。

8 資本金は2013年末時点。2013年12月の平均為替レート1ユーロ=1.37ドルで換算している。

9 スローフードという考え方は、1986年にイタリアのカルロ・ペトリーニが提唱。ファーストフードに対して唱えられた考え方で、その土地の伝統的な食文化や食文化を見直す運動。スローフード協会はトリノに本部を持ち、現在150カ国以上10万人以上の会員を持つ。

イータリーと取引をしている中小食品企業、Michelis Egidio S.n.c.(菓子・パスタ製造、資本金90,000ユーロ、年商1,300万ユーロ)では、売上の15~18%が海外での販売であり、2018年にはこれを20%まで、2020年には50%まで高めたいとの目標を立てている。現在の主な輸出先は米国、ドイツ、ブラジルであり、更に輸出先を増やすことを検討している。Michelis Egidio S.n.c.の経営者からは、中小企業にとって海外での販路開拓のハードルは高いが、イータリーの海外店舗に出店し、海外の顧客に商品の良さを対話と五感で訴える工夫を行ったことにより、海外での新たな取引の拡大につながったとの話が聞かれた。

日本文化・食文化と一体化した販売拠点に関しては、クールジャパン機構の出資を活用し、株式会社マエタクと長崎県の企業等によるコンソーシアムが米国カリフォルニア州に展開する「日本茶カフェ」が、三越伊勢丹グループがマレーシアに展開する「ジャパンモール」が、それぞれ2016年にオープンするなど、民間の動きが活発化している。今後、こうした拠点が海外でのブランド力を高めることにより、日本の中小食品企業にとってのプラットフォームとなることが期待される。