第2節 事業の譲渡・売却・統合(M&A)や廃業に関する検討状況及び課題

第2節では、親族や従業員等に経営や資産を引き継ぐ事業承継以外の選択肢となりつつある、事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討状況や課題についてはじめに見ていく。他方で、事業を引き継ぐことなく廃業を決断する経営者もいる。こうした廃業に関する検討状況と課題についても明らかにしていく。

1 事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況及び課題

本章では、親族や役員・従業員以外の社外に自社の事業を譲渡・売却して引き継ぐことを「事業の譲渡・売却・統合(M&A)」としている。こうした事業の譲渡・売却・統合(M&A)は、親族や役員・従業員に後継者がいない場合に、培ってきた経営資源を引き継ぐ上で有効な選択肢となり得る。

事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行う際に、小規模事業者において用いられる手法としては、下記の四つが挙げられる11。

〔1〕会社の株式を他の会社に譲渡する方法(子会社化)

〔2〕株式を他の個人に譲渡する方法

〔3〕会社の事業の全部又は一部を他の会社に譲渡する方法

〔4〕個人事業者の事業の全部又は一部を他の会社や個人事業者に譲渡する方法

株式会社においては、株式譲渡(〔1〕や〔2〕)といった手法で行われることが一般的であるが、事業の一部を引き継ぐ場合や個人事業者の場合では事業譲渡(〔3〕や〔4〕)で行われることが一般的で、合併や会社分割等の手法がとられることもある。本節ではそうした手続面での議論には立ち入らず、小規模事業者が、事業承継以外に事業を引き継ぐための選択肢とする、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況及び課題を概観していくこととしたい。

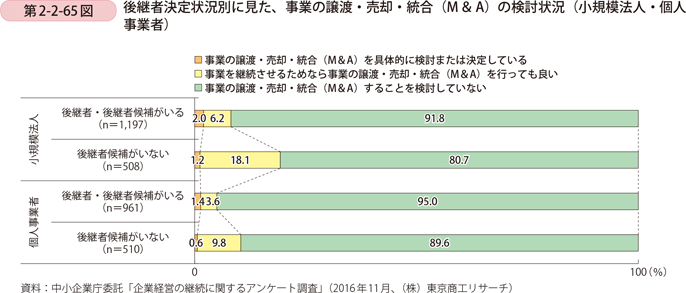

第2-2-65図は後継者・後継者候補の有無別に、事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討状況を見たものである。「事業の譲渡・売却・統合(M&A)を具体的に検討または決定している」や「事業を継続させるためなら事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行っても良い」と考えている割合は、後継者候補がいない小規模事業者でも、後継者・後継者候補がいるものに比べて高いため、後継者候補がいない小規模事業者にとっても事業を引き継ぐための選択肢となっている。他方で、個人事業者では検討している割合が低く、小規模事業者では事業の譲渡・売却・統合(M&A)を選択肢としない事業者も一定程度いると推察される。

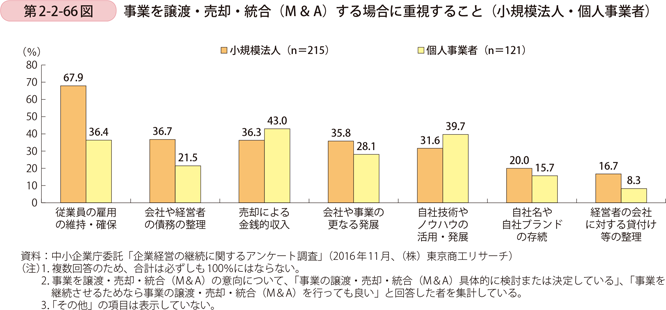

こうした事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする場合に重視することを小規模法人・個人事業者別に見たものが、第2-2-66図である。小規模法人では「従業員の雇用の維持・確保」を重視する企業が67.9%と最も多いが、個人事業者では「売却による金銭的収入」を望む割合の方が高くなっており、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする動機に違いが見られる。

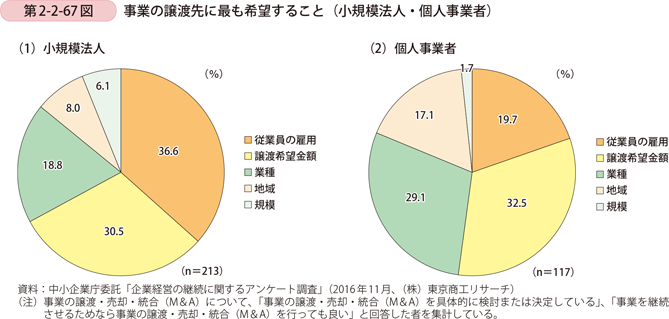

次に、小規模事業者が、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする相手先に対して希望する条件12について確認する。第2-2-67図は、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする相手先を選ぶ上で最も重視する条件について見たものである。小規模法人では、「譲渡希望金額」や「業種」よりも「従業員の雇用」を重視しているが、個人事業者では「譲渡希望金額」を最も重視しており、小規模法人と個人事業者でも違いが見られる。

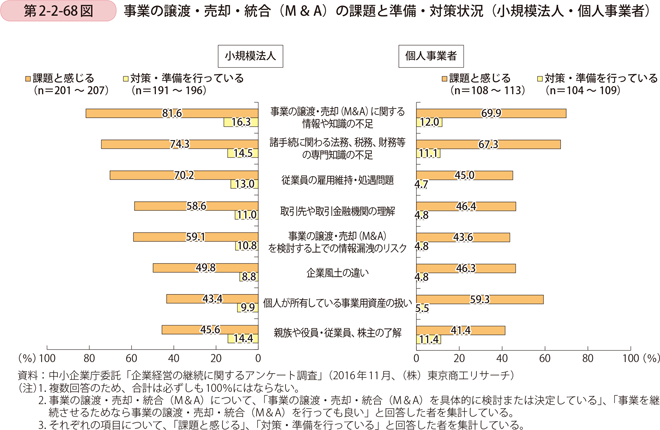

第2-2-68図は、小規模法人と個人事業者について、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して「課題と感じる」ものと、「対策・準備を行っている」ものを項目ごとに見たものである。いずれの項目も「課題と感じる」ものの、対策・準備が行えていない。特に、「事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する情報や知識の不足」や、「諸手続きに関わる法務、税務、財務等の専門知識の不足」といった知識面での不安が見て取れる。

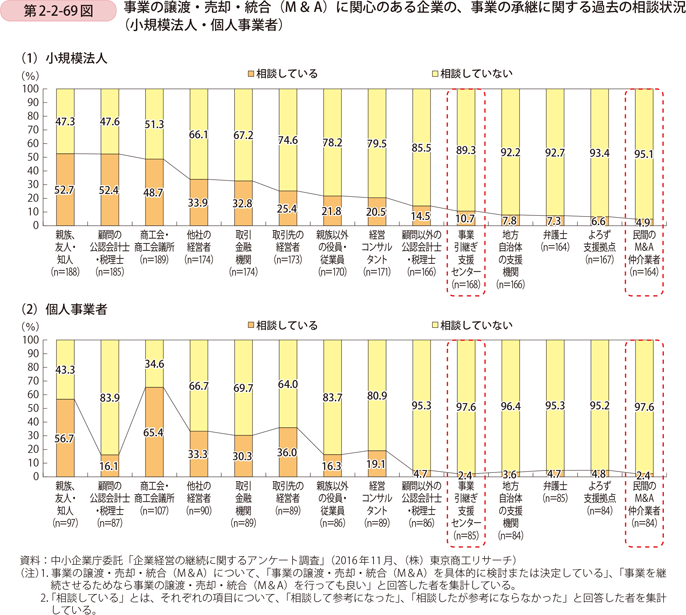

第2-2-69図は、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関心のある小規模事業者の事業の承継に関する過去の相談状況について見たものである。事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して支援を行う、「民間のM&A仲介業者」や国の支援機関である「事業引継ぎ支援センター」の相談割合は、他に比べて低く、小規模事業者に対しても、「事業引継ぎ支援センター」の認知度を高めるなど、具体的な相談につなげていく支援が必要であると思われる。

コラム2-2-5

事業の譲渡・売却・統合(M&A)の譲渡先に希望する条件

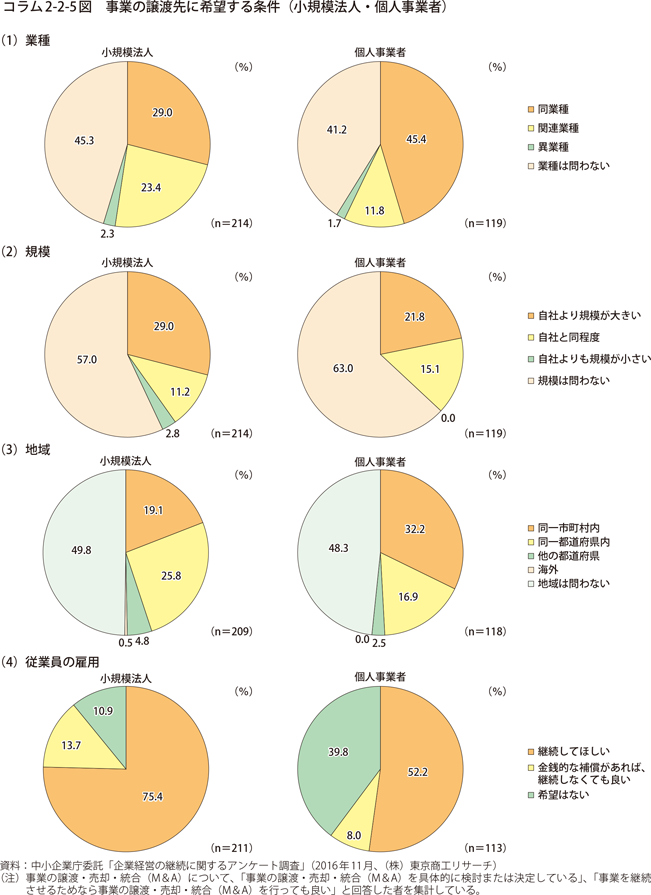

本節では、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して見てきた。事業の譲渡・売却・統合(M&A)は、後継者不在の小規模事業者にとって有効な選択肢となり得るが、マッチングが難しいという問題もある。本コラムでは、事業の譲渡・売却・統合(M&A)を希望する小規模事業者が、譲渡先を選ぶ上で、譲渡先に希望する条件についてより詳細に見ていくことで、マッチングが難しい背景を考えることとしたい。コラム2-2-5図は、組織形態(小規模法人・個人事業者)別に、事業の譲渡先に希望する条件を見たものである。

はじめに、業種について見ると、小規模法人は「業種を問わない」が最も多い一方、個人事業者では「同業種」を希望する割合が最も高く、組織形態による違いが見られる。

また、規模について見ると、いずれの組織形態でも「規模を問わない」が最も多い。

次に、譲渡先の所在する地域について見る。こちらについても、いずれの組織形態でも「地域を問わない」が最も多い一方で、個人事業者の32.2%が「同一市町村内」を希望しており、小規模法人に比べて高くなっている。

最後に、従業員の雇用について見ていく。いずれも「継続してほしい」という割合が最も多いものの、個人事業者では「希望はない」という割合が39.8%と高くなっていることが見て取れる。

事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して希望を有する小規模事業者について、その内容を組織形態ごとに見ると、譲渡先の業種や規模、地域に関して希望する条件には細かな違いがあることが分かる。事業の譲渡・売却・統合(M&A)を仲介する支援機関は、そのような状況に留意した上でマッチングを行っていくことが重要である。

事例2-2-5:有限会社福島商店

「後継者不在の個人事業を買収し、商品・ブランド・顧客を引き継いだ小規模事業者」

鳥取県米子市の有限会社福島商店(従業員15名、資本金1,800万円)は、野菜漬物の製造販売業者である。同社は、1921年創業の老舗で、特に古漬けに強みがあり、主に米子市内のスーパー等の小売店へ販売している。

同社が2016年にM&Aをしたのが丸山商店である。丸山商店は浅漬の製造・販売を行ってきた個人事業者であった。丸山商店の丸山前代表は、親族や従業員に後継者もなく、このままでは事業継続が困難になると感じていた。従業員7名の雇用も考えた末に、同業者で10年来の知人である福島商店の福島倫正社長に事業譲渡を持ちかけ、福島商店と一緒になることを決断した。

個人事業の買収であったことから、丸山商店の事業を明確に評価する方法がなかったため、譲渡金額の設定には苦労したという。そこで、両社の条件など交渉をまとめるために、福島社長がメインバンクである山陰合同銀行から、鳥取県の事業引継ぎ支援センターを紹介された。公的機関である事業引継ぎ支援センターを中心に、とっとり企業支援ネットワーク(県内商工団体、金融機関、支援機関等で構成する連携支援体制)の支援を得て、地域の総力と外部専門家を活用し、スムーズな調整を進めることができた。

交渉の末、支援の下で「事業譲渡に関する基本合意書」と「事業譲渡契約書」作成し、同社は、丸山商店の事業主及び従業員7名の雇用、浅漬けの技術・商品ブランド・取引先などを引き継ぐこととなった。丸山商店の前代表は「譲渡を一人で判断し、手続きを進めていくことは大変なことでした。事業引継ぎ支援センター等の支援のおかげで、こうして交渉をまとめることができて、気分が楽になった。」と言う。

同社にとっても、丸山商店の事業を引き継いだことはプラスが大きかったという。「今後は県内の人口がますます減少していく中、県外に販路を拡大していかなければ、このままで事業が先細っていくのではないかという危機感があった。そうした中で、「大山高原漬物」のブランドや県外への販路を獲得でき、今後の事業展開につなげていきたい。また、当社は古漬けに強みがあるが、丸山商店は浅漬けに強く、相乗効果も大きい。事業引継ぎ後に、工場の設備が老朽化していて修繕費が必要であるなど思いのほか費用がかかったが、プラスの効果を考え、それものれん代と思い、事業を引き継いで良かったと思っている。」福島社長はこのように話す。

後継者難による廃業を回避し、事業主・従業員の雇用やブランドを引き継ぐとともに、事業の拡大につながる。M&Aは、小規模事業者にとっても、事業を次世代に引き継ぐ有効な方法であるとともに、成長・発展のための機会となるのではないだろうか。