3 資産の引継ぎに関する準備状況及び課題

事業や会社に関係する資産を経営者が所有している場合、経営者の交代にあわせて、こうした資産も次世代に引き継がれていく必要がある。こうした事業や会社に関係する資産としては、自社株式と事業用資産が挙げられる。自社株式や事業用資産を引き継ぐ方法には、こうあるべきという決まった方法があるわけではなく、個別の事情で望ましいあり方が異なってくる。自社株式を例に挙げると、集約して承継することで納税や買取りに関わる承継者の資金負担が重くなることもあれば、多くの関係者に分散して承継することで経営の安定に支障が生じる可能性もあり得る。

また、経営を引き継ぐ後継者が親族内か親族外かでも対応は異なる。親族に引き継ぐ場合は、自社株式や事業用資産を贈与・相続により移転する方法が一般的であり、贈与税・相続税の負担が発生する。他方で、役員や従業員等の親族外に引き継ぐ場合は、自社株式や事業用資産を所有する者と経営を担う者が異なる所有と経営の分離が生じることもあるが、資産を引き継ぐ際は有償譲渡によることも多く、買取資金の調達や現経営者及び親族との合意形成が重要となる。

いずれにしても、資産の引継ぎに関しては多様な面があり専門性を要する事項も多い。第3項では、こうした経営者が所有する自社株式や事業用資産の引継ぎについて、経営の引継ぎと同様、実態を把握するとともに準備状況や課題を概観する。

小規模事業者では、経営者個人と会社・事業との関係が明確ではないことが多い。特に、個人事業者においては、経営者自身が「その名」において事業を行い、取引先や顧客との契約を結び、事業用資産を所有しているため、個人と事業は一体である。以下では、そうした組織形態の違いに留意しながら分析を進めることとしたい。

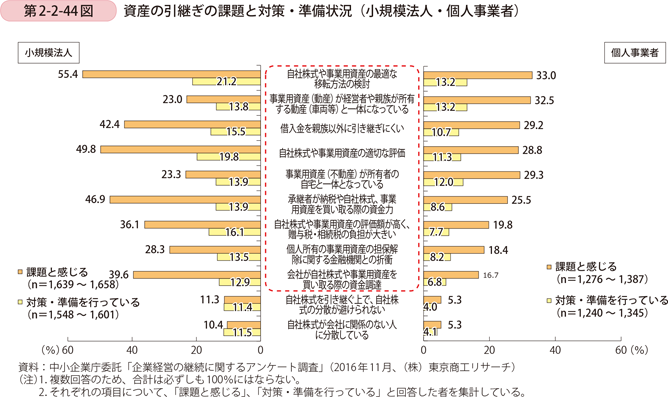

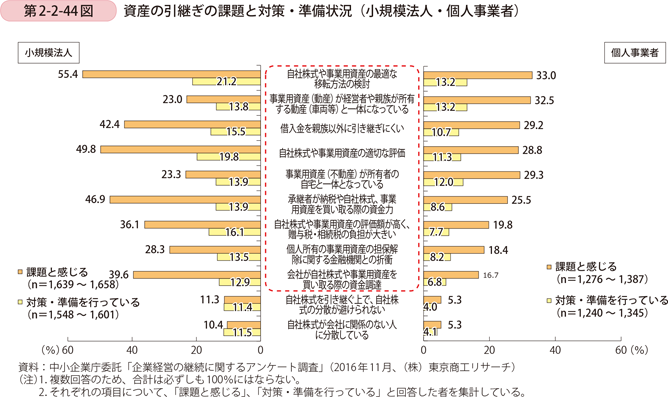

第2-2-44図は資産の引継ぎについて、小規模法人・個人事業者別に「課題と感じる」項目と「対策・準備を行っている」項目を見たものである。小規模法人・個人事業者に共通する課題としては、「自社株式や事業用資産の最適な移転方法の検討」、「事業用資産(動産)が経営者や親族が保有する動産(車両等)と一体になっている」、「借入金を親族以外に引き継ぎにくい」などが挙げられる。また、総じて、個人事業者に比べて、小規模法人では資産の引継ぎに関して課題と感じている割合が高い。他方で、個人事業者では、小規模法人に比べると「準備・対策をしている」割合が低い。

次に、小規模法人が、自社株式や事業用資産をどのような形で所有し、次世代に引き継ぐかについて確認していく。こうした状況について自社株式と事業用資産に分けて概観していく。

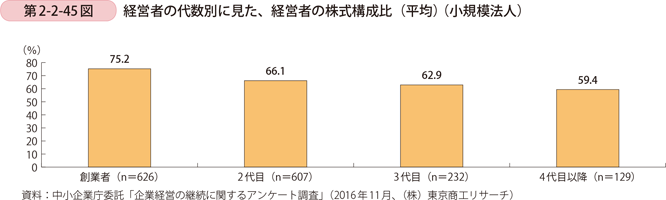

第2-2-45図は、経営者が所有する株式の構成比(平均)を経営者の代数別(何代目の経営者に当たるか)で見たものである。その構成比は、創業者の平均で75.2%であったが、4代目以降の平均では59.4%となっており経営者の代数を重ねるにつれて、経営者の所有する株式構成比が低減していくと推察される。経営者の代数を重ねても経営者の株式構成比の低下は小さく、経営者に一定程度株式が集約されているのが特徴といえる。

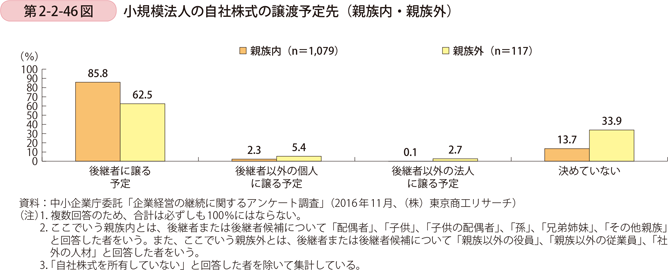

後継者・後継者候補との関係別に自社株式の譲渡先について見たものが第2-2-46図である。これによると、後継者・後継者候補が親族の場合は「後継者に譲る予定」が85.8%を占めているが、後継者・後継者候補が親族外の場合はその割合が62.5%となり、「決めていない」と回答する割合が高くなる。

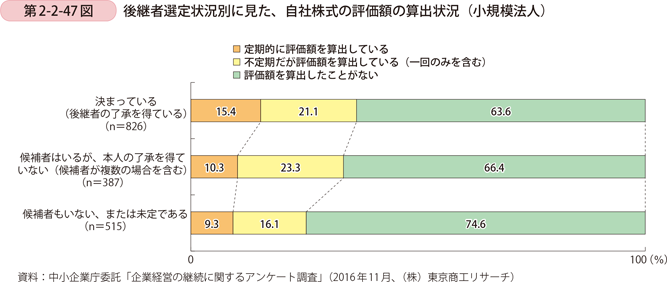

続いて、自社株式の引継ぎに関する準備状況について見ていく。ここでは、自社株式の評価額についてどの程度経営者が意識しているのかについて確認する。第2-2-47図は、小規模法人について、後継者の選定状況別に自社株式の評価額の算出状況を見たものである。後継者未決定企業に比べ、後継者決定企業では「定期的に評価額を算出している」と回答する割合が高く、後継者の決定が進んでいるほど自社株式の評価額の算出を行っている傾向があるものの、小規模法人では、「評価額を算出したことがない」という割合が高く、自社株式の評価への認識が低いことが分かる。

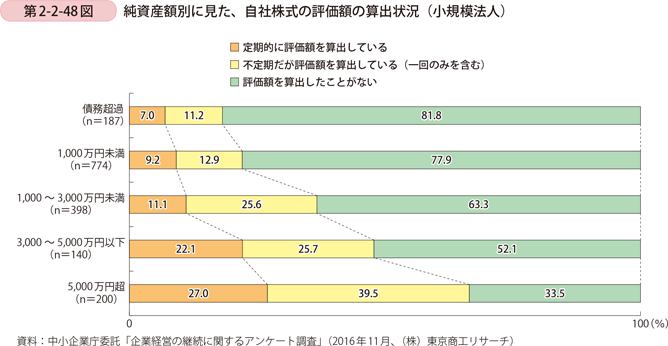

自社株式の評価額に関しては、会社の利益や純資産額といった要素によって決定される。第2-2-48図は小規模法人について、自社株式の算出状況を純資産額別に見たものである。純資産額が高い企業ほど、「定期的に評価額を算出している」割合が高く、自社株式評価額を意識している企業が多いことが分かる。

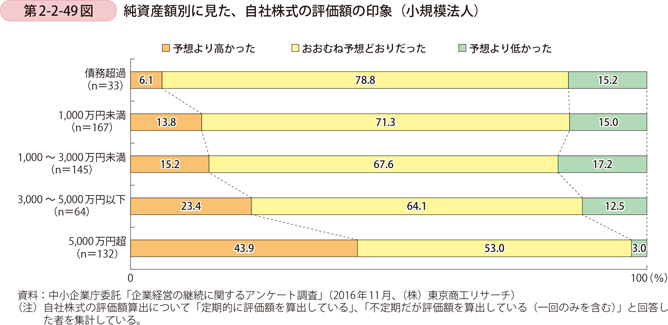

次に、こうした自社株式の評価額を算出した企業がどのような印象を受けたかについて、純資産額別に見たものが第2-2-49図である。純資産額が大きい企業ほど、自社株価が高いと感じている企業の割合が高くなっていることが見て取れる。

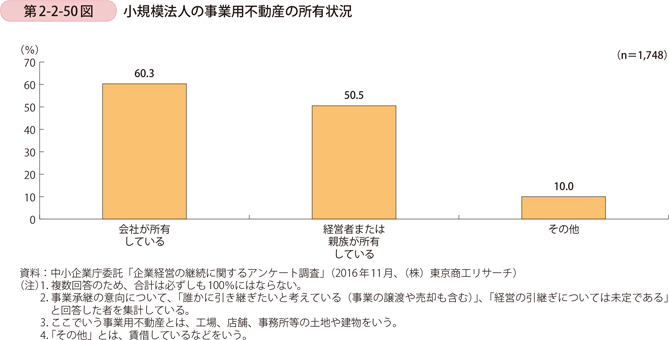

次に、小規模法人の事業用不動産(工場や店舗、事務所棟の土地や建物)の所有状況を見ていく。第2-2-50図は、自社の事業用不動産の所有状況を見たものである。「経営者または親族が所有している」割合は50.5%となっている。

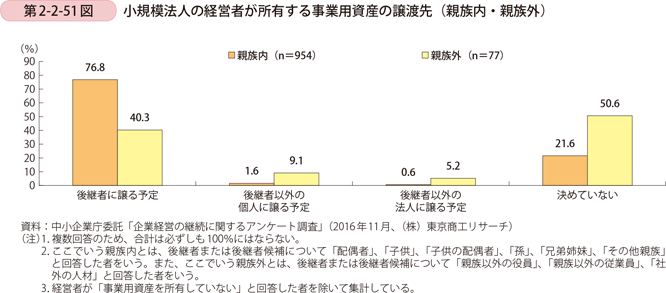

第2-2-51図は、後継者・後継者候補との関係別に、事業用資産の譲渡予定先について見たものである。後継者・後継者候補が親族内であると、「後継者に譲る予定」が最も多く76.8%となっているが、後継者・後継者候補が親族外の場合、「決めていない」が最も多く、譲渡先を決めかねている経営者が多いと推察される。

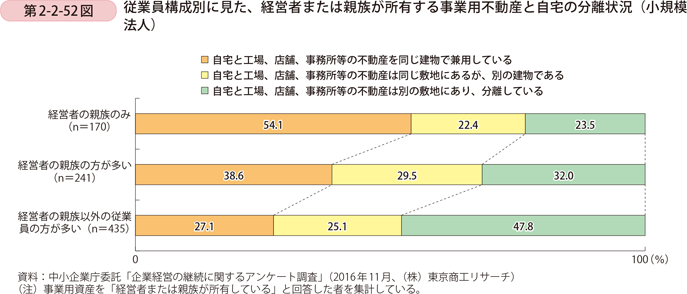

次に、経営者または親族所有となっている事業用不動産の特徴について確認する。第2-2-52図は、従業員構成別に、経営者または親族が所有する事業用不動産と自宅の分離状況を見たものである。「経営者の親族のみ」や「経営者の親族の方が多い」といった家族経営に近い小規模法人では、自宅と事業用不動産が同じ建物である割合が高いなど一体性が強い企業が多くなっていると見て取れる。

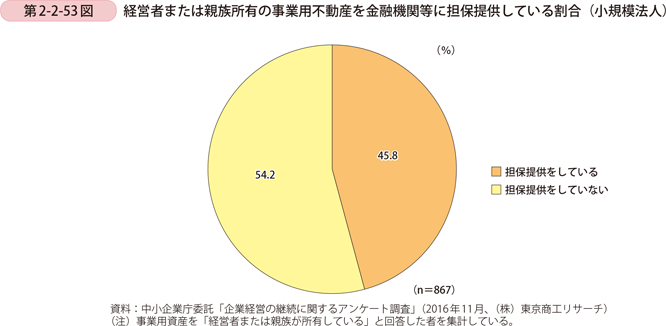

また、経営者や親族が所有している事業用不動産を金融機関等に担保提供している割合について見たものが第2-2-53図である。45.8%の小規模法人が担保提供しており、経営者や親族が所有している事業用資産が資金調達においても重要な役割を果たしている。

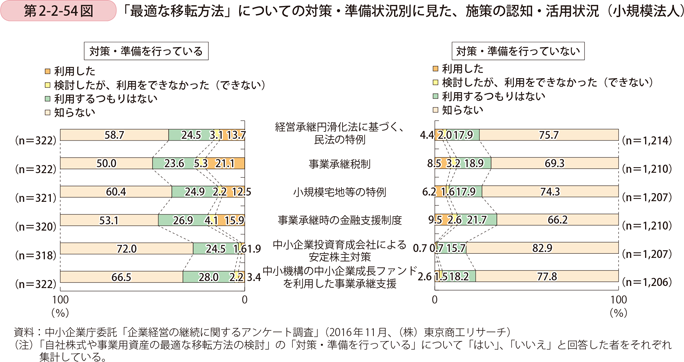

ここからは、第2-2-44図で見た各課題の中で「課題と感じる」割合と「対策・準備を行っている」割合に差が特に大きかった、「自社株式や事業用資産の最適な移転方法の検討」(以下、「最適な移転方法」という。)の項目に着目し、その対策・準備状況別に施策の認知・活用状況や相談相手を見ていく。第2-2-54図は、「最適な移転方法」に関する対策・準備状況別に施策の認知・活用状況を見たものである。「対策・準備を行っている」と回答した者は、施策の認知度・活用状況ともに、「対策・準備を行っていない」と回答した者に比べて高いことが見て取れる。「対策・準備を行っていない」企業では、こうした施策が知られておらず、活用されていない可能性が考えられる。

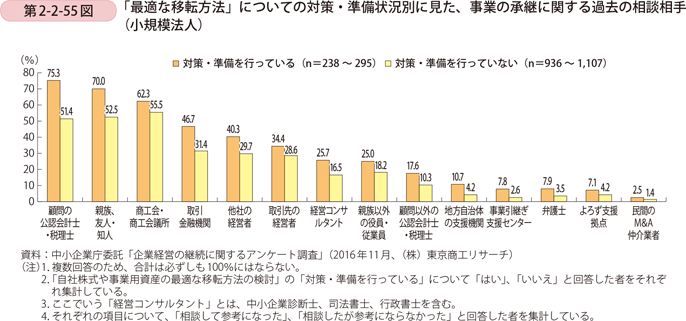

第2-2-55図は、「最適な移転方法」に関する対策・準備状況別に過去の相談相手を見たものである。「対策・準備を行っている」と回答した者に関しては、「対策・準備を行っていない」者よりも周囲に対して相談を行っている割合が高いことが見て取れる。そうした相談相手については、「顧問の公認会計士・税理士」や「親族、友人・知人」、「商工会・商工会議所」が60%を超えており、こうした身近な相談相手から対策・準備に関する情報等を収集していると推察される。

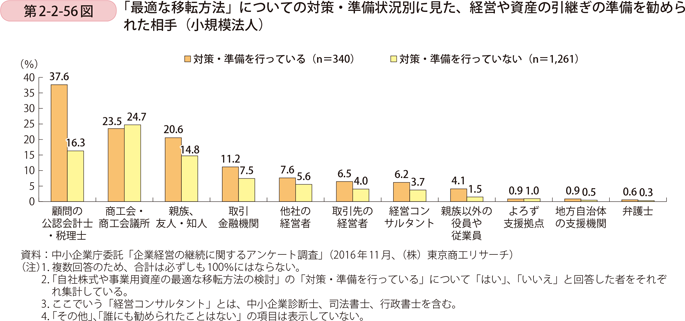

また、周囲からの働きかけに着目し、「最適な移転方法」に関する対策・準備状況別に経営や資産の引継ぎの準備を勧められた相手について見たものが、第2-2-56図である。「対策・準備を行っている」と回答した者に関しては、「対策・準備を行っていない」者に比べ「顧問の公認会計士・税理士」から、準備を勧められた割合が高いことが見て取れる。

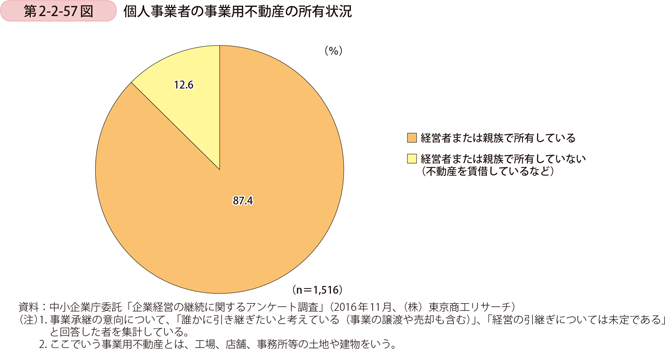

ここからは、個人事業者の資産の引継ぎについて見ていく。はじめに、個人事業者の事業用不動産(工場や店舗、事務所棟の土地や建物)の所有状況を見ていく。第2-2-57図は、自社の事業用不動産の所有状況を見たものである。「経営者または親族が所有している」割合は87.4%となっており、多くの個人事業者が事業用不動産の引継ぎを検討する必要がある。

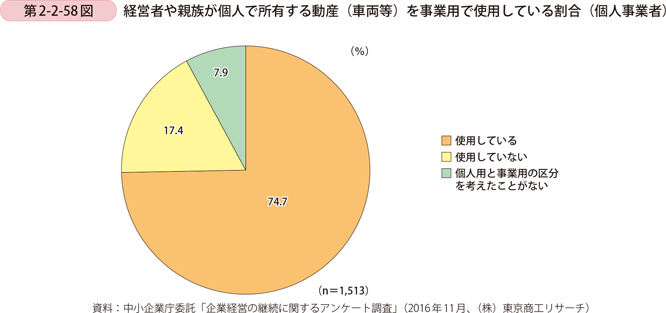

第2-2-58図は、経営者や親族が個人で所有する車両等の動産を事業用で使用している割合について見たものである。「使用している」割合は74.7%となっており、多くの個人事業者が事業用動産と個人所有が一体化している。

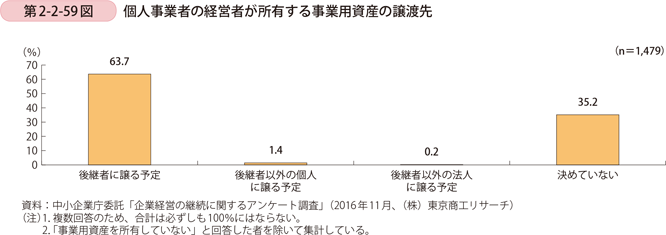

次に、個人事業者の経営者が所有する事業用資産の譲渡先について見ていく(第2-2-59図)。個人事業者では、「後継者に譲る予定」が63.7%と最も多いものの、「決めていない」が35.2%おり、検討が進んでいない個人事業者も存在する。

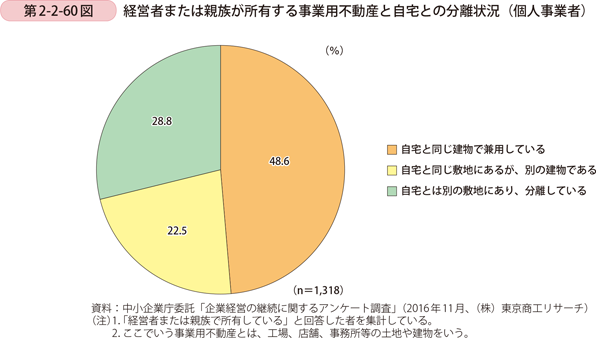

続いて、個人事業者の経営者や親族が所有している事業用不動産の特徴について確認する。第2-2-60図は、経営者または親族が所有する事業用不動産と自宅の分離状況を見たものである。自宅と事業用不動産が同じ建物である割合が48.6%と事業用資産と自宅の一体性が強い事業者が多くなっている。

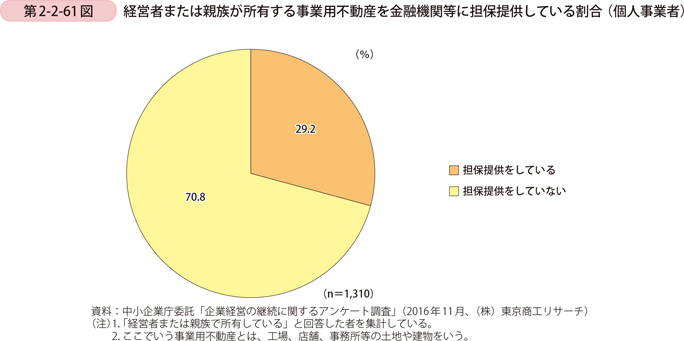

また、経営者や親族が所有している事業用不動産を金融機関等に担保提供している割合について見たものが第2-2-61図である。小規模法人では、担保提供している割合が45.8%であったが、個人事業者では29.2%となり、経営者や親族が所有している事業用資産の資金調達の際の役割は相対的に低くなっている。

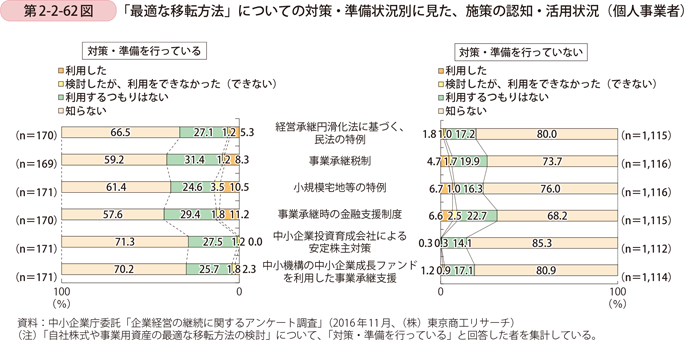

ここからは、個人事業者について、小規模法人と同様に、「最適な移転方法」の項目に着目し、その対策・準備状況別に施策の認知・活用状況や相談相手を見ていく。

はじめに、資産の引継ぎに関連する各種支援施策の認知・活用状況について見ていく。第2-2-62図は、「最適な移転方法」に関する対策・準備状況別に施策の認知・活用状況を見たものである。個人事業者でも、「対策・準備を行っている」と回答した者は、施策の認知度・活用状況ともに、「対策・準備を行っていない」と回答した者に比べて高く、「対策・準備を行っていない」事業者では、こうした施策が知られておらず、活用がなされていない可能性が考えられる。

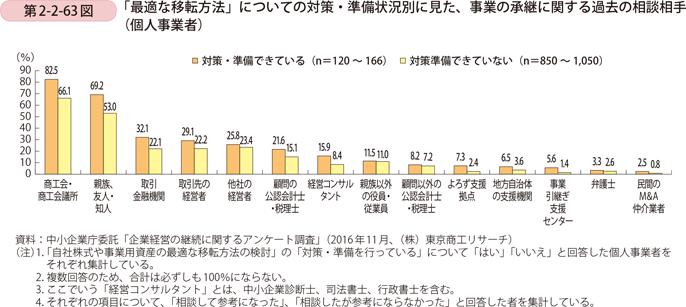

第2-2-63図は、「最適な移転方法」に関する対策・準備状況別に過去の相談相手を見たものである。「対策・準備を行っている」と回答した者に関しては、周囲に対して相談を行っている割合が高い。また、「対策・準備を行っている」個人事業者の相談相手に着目すると、「商工会・商工会議所」や「親族、友人・知人」に相談している割合が50%を超えており、こうした身近な相談相手から対策・準備に関する情報等を収集していると推察される。

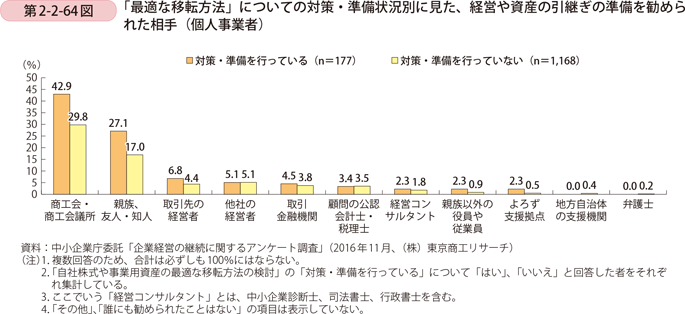

また、周囲からの働きかけに着目し、「最適な移転方法」に関する対策・準備状況別に経営や資産の引継ぎの準備を勧められた相手について見たものが、第2-2-64図である。「対策・準備を行っている」と回答した者に関しては、「商工会・商工会議所」から、準備を勧められた割合が高い。

「資産の引継ぎ」まとめ

第1節第3項では、「資産の引継ぎ」について準備状況や課題について見てきた。

小規模事業者においては、「自社株式や事業用資産の最適な移転方法の検討」、「事業用資産(動産)が経営者や親族が保有する動産(車両等)と一体になっている」が課題に挙げられる。小規模事業者では、そもそも事業用資産と個人用資産の分離ができておらず、承継の上で課題となっており、事業の承継を望む場合には、こうした事業用資産と個人用資産の明確な分離にも取り組んで行く必要がある。

小規模法人、個人事業者それぞれで資産の引継ぎに関する課題は異なるが、承継者が自社株式や事業用資産を買い取る際の資金調達や最適な移転方法の検討、事業用資産と個人用資産の分離等、資産の引継ぎに向けた最適な方法を探るためにも、承継を実際に行うこととなる時期よりも早期に準備に着手する必要がある。こうした資産の引継ぎを円滑に進めるためには、下記の二点が重要だと考えられる。一つは、経営者側が、上記のように、資産の引継ぎには時間がかかることを認識し、実際に承継の必要性が生じるよりも早くから、自ら、顧問の公認会計士や税理士、取引金融機関等に相談し、対策を行っていく必要があろう。二つ目として、事業承継の準備に向けた既存の各種施策に関しての認知度を高め、公認会計士や税理士、金融機関等が施策の理解を深め、小規模事業者への周知を行い、また、経営者に対して承継の準備を働きかけていくことが期待される。

コラム2-2-4

事業承継に関する融資制度

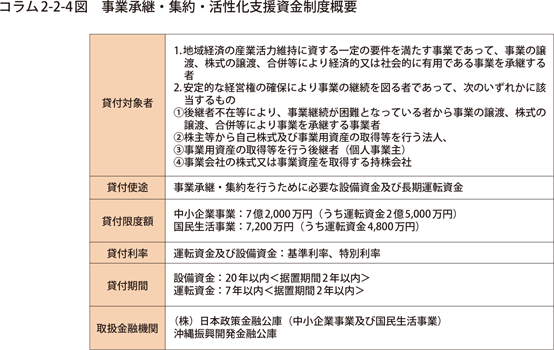

本節で見てきたとおり、資産の引継ぎの上での課題として、自社株式にかかる相続税・贈与税の納税負担や、自社株式・事業用資産の買い取りの際の資金力が挙げられている。こうした事業承継を行うために必要な資金の融資を(株)日本政策金融公庫が行っている(コラム2-2-4図)。

事例2-2-1:株式会社林本店

「事業承継をきっかけに、清酒製造業の原点に回帰し、自社ブランドを立ち上げた企業」

岐阜県各務原市の株式会社林本店(従業員10名、資本金1,000万円)は、1920年に創業した、地域内では古参の清酒製造業者である。

現社長の林里榮子氏は、2007年に5代目となる社長に就任した。林社長は、男兄弟がいないこともあって、幼少のころから、「代々続いてきた酒蔵を継ぐことが私の使命」との思いが強く、幼稚園の卒業アルバムに「酒屋さんになる!」と書くほどだった。他の仕事に就くつもりもなかったため、日本でも数少ない醸造学が学べる東京農業大学応用生物科学部醸造科学科へ進学し、卒業後大手ビール会社で営業を経験するなど、家業を継ぐことを意識して進路を選択してきたという。ビール会社での勤務を経て家業を手伝っていると、ある日父親である先代社長から、「来週からお前が社長だ。」と突然社員の前で告げられ、経営を引き継いだ。そのときを林社長はこう振り返る。「父はそのころ、61歳を迎え、健康面にも不安があり、同世代の経営者が後進に道を譲るのを見て、自社もその時期と感じたようです。私もいつか継ぐものだとは思っていたのですが、心の準備ができておらず、何から手を付けて良いのか分かりませんでした。」

先代の頃は、売上ベースで卸売が90%、清酒製造が10%程と卸売事業がメインであったが、年々酒類への需要が落ち込む中で過当競争となり、卸売の業態では収益確保が難しくなっていた。そこで、社長交代後、清酒製造を主業とする原点へ回帰する事業転換を進め、自社製造の清酒販売に注力することにした。林社長は、当時をこう振り返る。「清酒製造にもう一度力を入れようと準備をし始めましたが、当社が製造する清酒は、「普通酒」と呼ばれる経済酒で占めていました。つまり特定名称酒と呼ばれる純米酒、純米吟醸酒などの高付加価値な清酒の製造技術はさほどなく、地酒専門店と呼ばれる得意先はほぼゼロでした。既存のブランドで営業を回っても、なかなか会ってもらえず門前払いされることも多かったです。営業活動を続けながら、「武器づくりと武器磨き」が必要と感じて、新しい日本酒・新しいブランドを立ち上げることにしました。」

そこで、販売店が取り扱いたいと思うようなストーリー性がある商品を目指して開発を進め、良い物を作るための現場の改革や品質向上のための設備投資を実施し、2011年4月に立ち上げた新ブランドが「百十郎」である。「百十郎」とは、地元岐阜県各務原市で明治から昭和にかけて活躍した歌舞伎役者・市川百十郎氏に由来している。彼が植えた計1200本もの桜の木は、のちに「百十郎桜」と呼ばれ、地元地域の方々に愛される場所となっており、同じように地元地域の方や全国の方々に愛される商品を造りたい思いから名付けた。

業態転換と新ブランド立ち上げに当たっては、苦労も多かったという。従来の得意先のみを回る卸売事業の営業から新規得意先を開拓する営業が求められるようになり、退職していく者も出た。清酒製造部門でも技術継承し、新しい清酒づくりを担う人材の育成に苦労した。現在、「百十郎」は主力商品に成長し、関東、東京エリア等への新規開拓や展示会(品評会)への参加など着実に販路を広げ、アメリカ、イギリス、フランスなどの海外にも出荷している。

林社長はこう話す。「日本酒を造る蔵元として酒造りを突き詰めていけばいくほど、日本酒文化の奥深さと可能性に魅了されています。日本酒の消費は減退傾向にありますが、地道な営業活動が実を結びつつあり、当社の製品をお客様の人生を潤す場面で楽しんで頂ける事に喜びを感じています。日本酒という変わらないものに、日本酒を楽しんでいただけるシーンを常に考えた新しい変化を取り入れて、提供し続けることこそ「蔵元林本店らしさ」だと確信しています。」

事例2-2-2:カニ醤油合資会社

「伝統を守るために事業を引き継ぎ、経営の立て直しに取り組む老舗企業」

大分県臼杵市のカニ醤油合資会社(従業員5名、資本金1,000万円)は、味噌・醤油の製造販売業者である。美濃藩主であった稲葉貞道が臼杵に移封される1年前に偵察に来た7人の武士達である「稲葉の7人衆」の一人であった可兒孫右衛門が、1600年に現在の地で創業したことを嚆矢としている。同社は九州で最も古い老舗企業であり、現社長の可兒愛一郎氏は12代目にあたる。味噌は「うすきみそ」、醤油は「カニしょうゆ」として地元を中心に親しまれ続けている。

可兒社長は、もともと家業を承継するつもりはなく、神奈川県の理学機器販売会社で営業職に就いていたが、先代である父親の体調が優れないこともあり、家業を手伝うために戻ってきた。地元の商工会議所、取引金融機関や商店街の人々にも相談し、長男でもあることから承継することを決意し、2007年に社長に就任した。

味噌・醤油の市場規模が年々縮小していく中で、事業を引き継ぐ前から当社の業況も悪化しつつあり、経営も苦しい状況だった。事業を引き継いだ当時は、金融機関からの借入れの負担も重く、返済に見合う収益力を確保するために、早期に事業の立て直しに取り組む必要があった。可兒社長は当時の様子をこう振り返る。「戻ってきたころは、活気が失われていてこのままでは廃業してしまうのではないかという状態でした。戻ってきた以上、何とかしないと思い、妻と二人三脚で立て直しに取り組むことにしました。」

そこで、可兒社長は意を決して設備投資に取り組むこととした。まず、事務所であった部分を、観光客をターゲットとした需要の掘り起こしを目指して店舗として改装し、店頭に土産物を置き、喫茶コーナーも設けた。創業時から変わらぬ佇まいのある店舗では、代々引き継いできた味噌と醤油の量り売りだけではなく、店舗限定販売のポン酢やドレッシングなども置いている。また、新たな商品開発にも取り組み、味噌と醤油を使った加工品を店頭に出していった。そうしたもののひとつが、店舗内の喫茶コーナーの人気メニューの「味噌ソフトクリーム」で、無添加の自家製味噌ソースと濃厚なクリームは相性が抜群と評判になっている。こうした社長の取組みを評価して、取引金融機関も親身になって相談に応じてくれたという。

最近では、地場百貨店やスーパーマーケットで出張販売も開始し、現在では月の半分程度は催事を開くなどの新たな販路開拓に向けた取組みも始めている。可兒社長はこう話す。「業績アップは当然考えなければならないことかもしれないが、何よりも事業を続けること、いかに事業を続けるかを第一に考えています。依然として、厳しい経営環境にはあると思っていますが、醤油づくりや味噌づくりの伝統を重んじながら、安易な安売りはせずに今後も事業を運営していきたい。それが400年以上続いた家業を守るために大切なことであり、心に留めた上で石橋を叩いて渡る以上に慎重になって物事を進めています。」

事例2-2-3:来集軒

「後継者が自分たちの代を見据えた店舗づくりをして、先代から事業承継した個人事業者」

埼玉県幸手市の来集軒(従業員3名、個人事業者)は、1969年に先代である金久保健二氏が創業した中華料理店である。創業当初から、自家製のちぢれ麺が売りであった。原料に埼玉県産の超強力小麦「ハナマンテン」と中力小麦「あやひかり」をブレンドした「ハナマンテンブレンド」を使用し、弾力・風味・旨味の三拍子を兼ね備えた、こだわりの自家製麺となっている。シュウマイ・餃子も、皮からすべて手作りで、先代が考案した製法で1つ1つ丁寧に作っている。

初代店主の息子で、現店主の金久保浩一氏は、高校卒業後、横浜の中華料理屋での修行を経て、家業を手伝っており、浩一氏の妻で女将の金久保恵氏も結婚してから店を手伝っていた。恵氏は、15年前に結婚した当初から、気になっていたことがあると言う。「この店に来たときからトイレのつくりが気になっていました。女性トイレが男性トイレの奥にあったため、男性トイレを通って女性トイレに行くのがイヤでした。お店の料理は美味しかったので、私の友達にも食べてもらいたいと思っていたのですけれど、トイレのことが恥ずかしくて呼べませんでした。」

先代こだわりの料理を出し、地元のお客さんが来てくれるお店であったが、女将には、「自分たち夫婦の代になったときに、お店は大丈夫なのだろうか」という漠然とした不安があったという。「宴会場があるのにアルコールメニューが瓶ビールとウーロンハイの2つしかなかったり、その割にはあまり注文されない料理のメニューが多くあったりして、店に統一されたコンセプトがないような状態でした。」と、女将はお店の様子を振り返る。

こうしたなかで、突然、転機が訪れた。偶然、女将が人生初めて参加したセミナーで、小規模事業者持続化補助金の制度を知り、2014年に申請し採択された。補助事業の対象としたものは、女将がずっと気になっていたトイレの改修であったという。「女性客を中心にお客さんに申し訳ないとずっと思っていたので、トイレの改修ができたのは嬉しかった。ひとつ手をつけると、他にも気になることが出てきて、今まで考えていたことを実現したいと思うようになりました。」と女将は振り返る。これをきっかけに、壁紙の交換や照明を明るいものに変えるなど内装の改修を行った。しかし、内装とトイレだけだと店に入った既存の顧客にはインパクトがあるが、新しくこの店に入ってみようかという新規客には何の効果もないと思い、2014年に外装を含めた全面改装を行った。

新規顧客を獲得するために、メニューの見直しにも着手した。看板商品で一番人気のタンメンは、子供と高齢者を中心に人気がある一方で、浩一氏や恵氏と同世代の30代や40代にとっては味のインパクトが弱いと感じていた。そこで、幅広い年代層に支持されるようなインパクトのあるチーズカレーラーメンを夫婦で開発した。

こうした店舗の改装や新メニュー開発は、先代にも相談し、時に喧嘩もしながら進めてきた。女将はこう振り返る。「先代は、反対することもありましたが、私たちが懸命に進めている様子を見て、次第に理解し応援してくれるようになりました。ある日、ふと義父が自分たち夫婦に対し、「この店はもうおまえらの店だ。」とつぶやき、いつの間にか私たちに店を任せてもらうようになりました。」

事業を引き継いでからも、新たな取組みを進めている。知り合いからフィリピンのフードコートに店を出さないかと、声をかけてもらい、海外に店を出したいと思っていたこともあって、2017年2月にオープンすることができた。女将はこう言う。「これからの時代、「待ち」の姿勢だけではいけないと思っています。各地でのイベントに参加し、店になじみのないお客さんにも食べてもらってファンになってもらうようにしています。これからも絶えず、挑戦していくことが事業を続けていく上で大事なことだと思っています。」

事例2-2-4:青雲館

「家業の可能性に気付いた後継者が事業を継ぎ発展させた個人事業者」

長野県小諸市に所在する青雲館(従業員3名、個人事業者)は、築150年の古民家を改装した民宿であり、現事業主の祖父が1962年に創業した。青雲館のある小諸市の糠地地区は、標高が高く夏でも涼しいため、かつては「学生村」10として賑わった。時代とともに、「学生村」の役割は徐々に薄れていき、代わりに増えた学生のゼミやサークルの合宿も、長野新幹線の開通以降、軽井沢方面に流れてしまった。同地区に訪れる客足が減少していく中で、最盛期は15~16軒あった民宿も、事業主の高齢化もあって廃業が続き、現在は4軒まで減少したという。青雲館も先代である母親(74歳)の代で廃業を検討していたという。

一人息子の宮坂一信氏(47歳)は、事業を継ぐつもりがなく、地元企業に勤務をしていた。宮坂氏にとって転機となったのは、「農業体験をしたい」という東京から来た若者達だった。彼らは、隣地の休耕地を「月一農業」の畑として借り、田植えや稲刈りをしていった。農業体験に訪れる若者達は、当初数人であったが、1年、2年と経つうちに知人を連れてくるようになり、多いときには20人を超えた。若者達は、次第に農業体験以外にも、味噌づくりや餅つき、蕎麦打ち等にも興味を持つようになったという。「小諸で育った者にとっては、田植えや稲刈りをはじめ、味噌づくりや餅つきも、日常の「あたりまえ」の光景でした。でも、彼らと接するうちに、都会に住む人にとって新鮮な体験なのだと気付きました。」と宮坂氏は言う。

10 学生村とは、1960年代ころに都会の学生が夏休みに集中して勉強するために下宿をする民宿が集まっていた地域のこと。

週末に民宿を手伝う中で、家業の新たな可能性を見いだした宮坂氏は、5年前に会社勤務を辞めて家業を継ぐ決意をする。田舎暮らしや農業体験をコンセプトにした「里山くらし体験宿」としてリニューアルを行った。「学生向け民宿は役割を終え、継ぐべき事業ではないと思っていましたが、この礎をうまく活用すれば、魅力あるものになると気付き、廃業してしまうのはもったいないと思いました。それまで学生が泊まる安い畳一間の宿という雰囲気でしたが、トイレにウォシュレットを備えつけたり、洗面台はお湯も出るように改装したり、庭にはピザ窯を作ったり、星を眺めながら入れる五右衛門風呂も作りました。思ったとおりにお客さんが増えるか分からず、不安が大きかったので、金融機関から借入れはせず、稼いだ利益の範囲で設備の改修を続けてきました。」と宮坂氏は話す。

昨年からは外国人の集客にも力を入れている。英語版のホームページを作成し、海外の宿泊施設登録サイトに登録するなど、「日本の文化を体験してもらう宿」として積極的に情報発信を行っている。少しずつだが、日本の田舎で1週間程度ゆっくり過ごしたいという欧米からの宿泊者が増えてきた。「外国人宿泊者の受入れについては、以前、地域振興の活動の集まりで知り合った商社OBの人が力を貸してくれています。彼は定年退職後、小諸に別荘を構えた元商社マンで、英語が堪能です。英語版のホームページやパンフレット、部屋の説明書き等、必要な仕組みづくりを手伝ってくれました。」このように新たな事業展開には、外部の力を積極的に借りることも大切だという。

今後の事業について、宮坂氏は自分の民宿だけに留まらず、地域全体が良くなる仕組みづくりが大切だという。「この糠地地区でもワインを作ろうと、一昨年にグループを発足し葡萄畑を作りました。苗木が育って葡萄が収穫できるまで5年かかるので、実際にワインを作るにはあと3年くらいかかりますが、ワインの産地になれば観光客も増えると思います。また、国内外から若い芸術家を招いて、滞在中の作品制作を支援する取組にも参加しています。芸術家が滞在すれば、作品を見に来る観光客も増え、宿泊客も増えるでしょうし、地元で消費をしてくれれば地域も潤います。」

宮坂氏はこうした取組を振り返る。「この地区では、自分たちはまだ『若僧』でして、こうした取組に年配の方々からなかなか理解を得られませんでしたが、最近は段々と理解されるようになってきました。年配の方も、若い人が地域に来てくれると元気がもらえるし、楽しそうです。海外からのお客さんとコミュニケーションがとりたくて、英語を勉強し始めた年配の方もいます。こういう生きがいって大事だと思います。」宮坂氏の熱意がまわりの人を巻き込み、今後の地域活性化に繋がっていくと期待される。