2 廃業に関する検討状況及び課題

ここからは、廃業予定の企業について取り上げる。経営者や従業員が培ってきた事業をやめるという選択は、重大な決断といえる。経営者がそういった選択を考えている背景について分析していく。

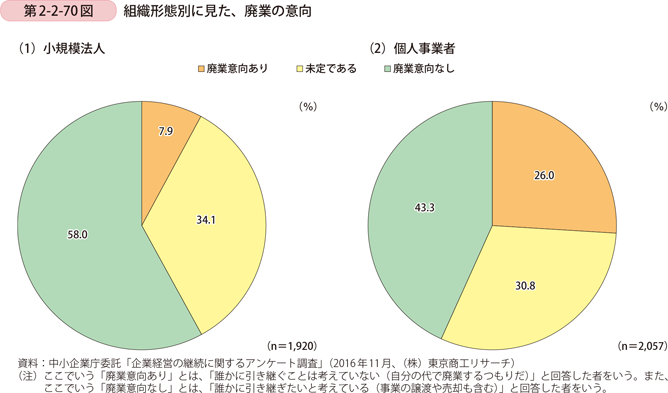

はじめに、第2-2-70図は、組織形態別に廃業の意向について見たものである。廃業の意向は、個人事業者で26.0%に上り、小規模法人が7.9%と、個人事業者ほど廃業する意向を持っている割合が高い傾向にある。

|

第2部 小規模事業者のライフサイクル

|

2 廃業に関する検討状況及び課題

ここからは、廃業予定の企業について取り上げる。経営者や従業員が培ってきた事業をやめるという選択は、重大な決断といえる。経営者がそういった選択を考えている背景について分析していく。

はじめに、第2-2-70図は、組織形態別に廃業の意向について見たものである。廃業の意向は、個人事業者で26.0%に上り、小規模法人が7.9%と、個人事業者ほど廃業する意向を持っている割合が高い傾向にある。

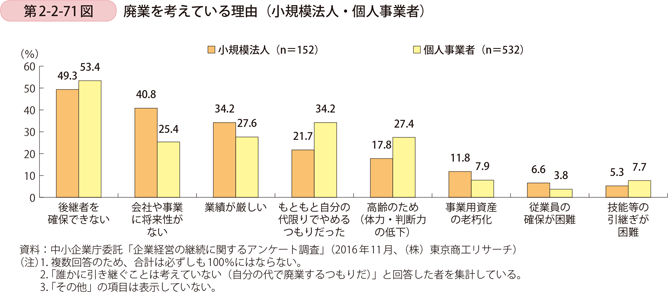

第2-2-71図は、小規模事業者が廃業を考えている理由について見たものである。組織形態を問わず最も多いのが、「後継者を確保できない」であるが、個人事業者の場合は「もともと自分の代限りでやめるつもりだった」との回答が続き、小規模法人では「会社や事業の将来性がない」が続いている。

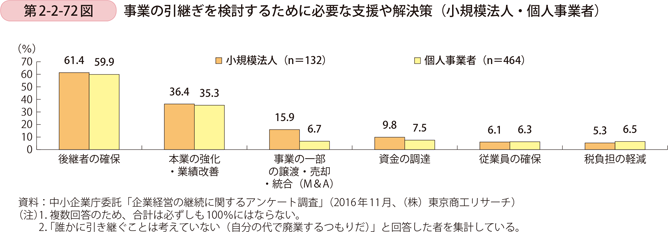

廃業を考えている小規模事業者が、事業の引継ぎを検討するために必要な支援や解決策について見たものが、第2-2-72図である。「後継者の確保」が最も多い一方、「本業の強化・業績改善」と回答した者が次に多くなっている。後継者難だけではなく、事業自体の収益力が弱体化しており将来性が見通しにくい状況に陥っていて、廃業を検討している事業者もいると推察される。

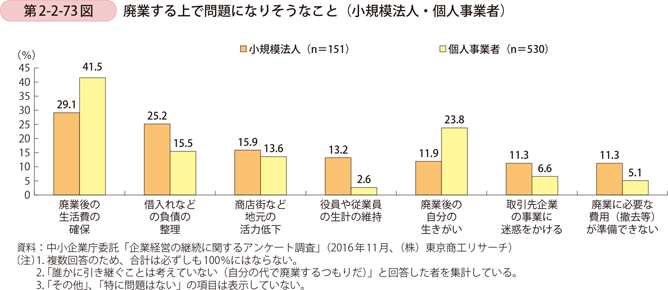

小規模事業者が実際に廃業をする上で問題になりそうなことを聞いたものが第2-2-73図である。組織形態を問わず、「廃業後の生活費の確保」が最も多く、個人事業者では「廃業後の自分の生きがい」が挙げられ、経営者個人のその後の生活に対する悩みが多くなっている。他方で、小規模法人では「借入れなどの負債の整理」や「役員や従業員の生計の維持」といった金銭面での課題も多くなっている。

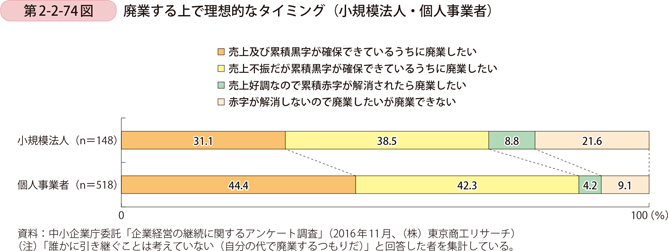

次に、廃業する上で理想的なタイミングについて見たものが第2-2-74図である。個人事業者、小規模法人ともに、赤字が解消せず廃業できないとする者も一定割合いる一方、累積黒字が確保できているうちに廃業したいと考える事業者が多い。事業が悪化し、借入れ等が重くなる前に廃業したいという小規模事業者が多いことが分かる。

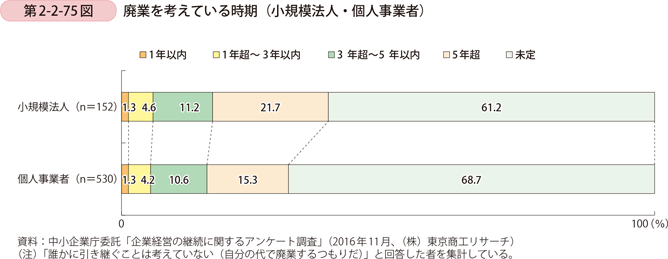

実際に、廃業を考えている時期について見たものが、第2-2-75図である。具体的な時期を考えている企業に関しては、「5年超」が最も多く個人事業者で15.3%、小規模法人で21.7%おり、廃業に関しても長いスパンで検討されているとうかがえる。他方で、「未定」と回答する企業が6割を超えており、こうした小規模事業者の中には事業の引継ぎを検討できるものもいると考えられる。

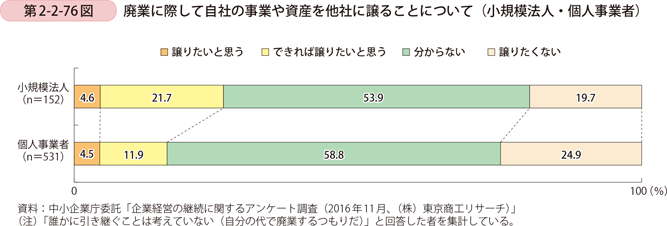

こうした廃業を考えている小規模事業者が、自社の事業や資産を他社に譲ることについて見たものが、第2-2-76図である。小規模法人では、「譲りたいと思う」、「できれば譲りたいと思う」と回答した割合が「譲りたくない」を上回っているものの、個人事業者では逆の結果となっており、個人事業者では廃業後の事業や資産の譲渡に抵抗感が強いことが見て取れる。

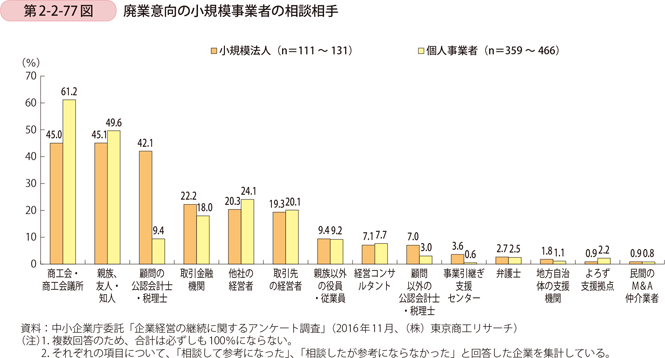

廃業を検討している企業は、事業の引継ぎ、円滑な廃業のいずれの選択をするにも、周囲から適切な助言を得ることが重要と考えられる。第2-2-77図は、廃業意向のある小規模事業者の過去の相談相手について見たものである。廃業意向のある小規模事業者では、「商工会・商工会議所」、「親族、友人・知人」に相談している割合が高く、小規模法人ではこれらに続いて「顧問の公認会計士・税理士」が42.1%と多くなっている。こうした、小規模事業者の相談相手になっている周囲が、必要な支援ができる専門家を紹介するなどの助言を行うことが重要である。

特に、廃業を検討している小規模事業者では、第2-2-72図で見たとおり事業の引継ぎを行う上でも「本業の強化・業績の改善」等、事業の立て直しが必要な事業者も多く、「後継者の確保」に関しても相談された者だけでは解決が難しい。小規模事業者が抱える課題は様々であるが、特に相談者が事業承継や事業の一部だけでも他者に譲渡・売却・統合(M&A)を希望するのであれば、相談相手は、事業の立て直しに必要な助言を与える、あるいは解決につながる支援機関を紹介するといった重要な役割が期待される。

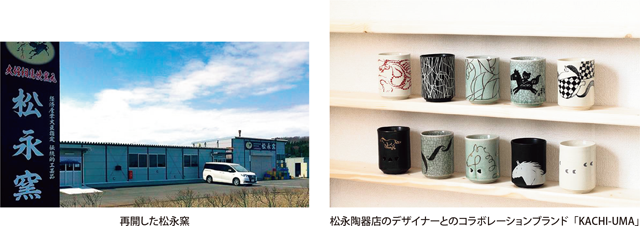

事例2-2-6:松永陶器店

「東日本大震災による事業停止を乗り越え、伝統産業を再開し事業承継を進め、新販路を開拓している事例」

福島県浪江町の松永陶器店(個人事業者)は、福島県浪江町の伝統的工芸品である「大堀相馬焼」の窯元である。大堀相馬焼の特徴は三つある。一つ目は、旧相馬藩の「御神馬」が描かれていること、二つ目は、「青ひび」といわれるひび割れが器全体に拡がる地模様として施されていること、三つ目は、入れたお湯が冷めにくく、また熱い湯を入れても持つことができる「二重焼」という構造である。

松永陶器店は、現代表の松永武士氏の父親が3代目として経営していた。しかし、2011年の東日本大震災が発生し、東京電力福島第一原子力発電所の事故によって状況が一変する。窯元のあった福島県浪江町が帰還困難区域に指定され、25軒あった大堀相馬焼の窯元は離散し、事業停止に陥っていた。「大堀相馬焼」は、浪江町で採れる「砥山石」から作る釉薬がなければ作ることができず、事業再開のハードルは高かった。震災発生後、栃木県に避難していた現代表の父は、事業再開の困難さから廃業することも考えていたという。

松永武士氏は、事業を引き継ぐ意思がなく、先代にも事業を継がせる意思がなかったため、東京でベンチャー企業を立ち上げていた。そのとき、松永武士氏は、震災後の実家の様子を聞き、地元の伝統を守りたいとの思いが強くなって、事業を引き継いでいくことを決意した。松永武士氏や取引先からの働きかけがあって、先代も事業再開を決意したという。現在は、福島県の協力等で代替原料を開発して、福島県西白河郡西郷村の窯で大堀相馬焼の製造を再開している。松永武士氏はこう振り返る。「生まれ育った実家が、帰宅困難な区域となってしまい、故郷がなくなってしまうと思いました。故郷があったという証を何か残したいと思ったときに、実家で作っていた大堀相馬焼が頭に浮かび、これを残すためにどうしたらよいか考えてきました。」

先代である父親が製造を担当し、松永武士氏は大堀相馬焼の販売事業を別会社で立ち上げ、新販路の開拓に注力している。伝統を廃れさせることなく、残していくために、デザイナーとコラボレーションした新製品の企画や、海外展開などにも取り組んでいる。

松永武士氏はこう話す。「震災前から、売上が落ち込んできたこともあって、同じやり方をするだけでは生き残っていけない。職人である父は、新しい取組みをするときに対立することもありますが、応援してくれます。浪江町の伝統的工芸品である大堀相馬焼の良さをより多くの人に知ってもらい、次の世代へ継いでいきたい。一子相伝の技術を祖父から引き継いできた父とは違って、私は職人ではありません。魅力的な事業にして、技術を継承していく若い人を惹きつけて職人に育てていきたい。」

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |