2 経営の引継ぎに関する準備状況及び課題

経営を引き継ぐことは、事業承継の中でも極めて重要な要素である。先代経営者が培ってきた事業を維持・発展させ、従業員の雇用を維持し、サプライチェーンの一端を担っていくためにも、早期に後継者を選定し了承を得て、時間をかけて引き継いでいくことが重要である。

第2項では、小規模事業者における経営の引継ぎに関する準備状況及び課題について、小規模法人と個人事業者に分けてそれぞれ分析していく。

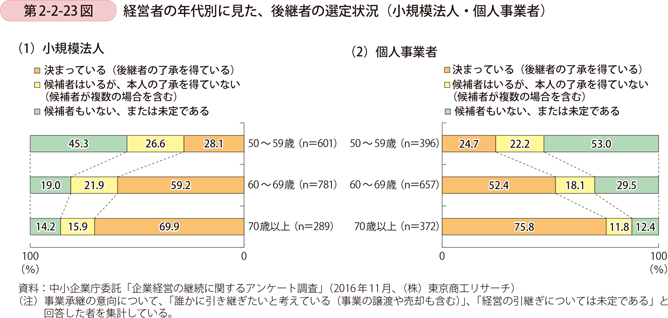

はじめに、第2-2-23図は経営者の年代別に、後継者の選定状況を見たものである。後継者が決まっている割合は、50~59歳では3割に満たないものの、60~69歳では50%を超え、70歳以上になるとおおむね7割の小規模事業者で後継者が決定している。他方で、「候補者はいるが、本人の了承を得ていない」、「候補者もいない、または未定である」といった後継者が決定に至っていない70歳以上の経営者は、小規模法人で30.1%、個人事業者で24.2%存在する。

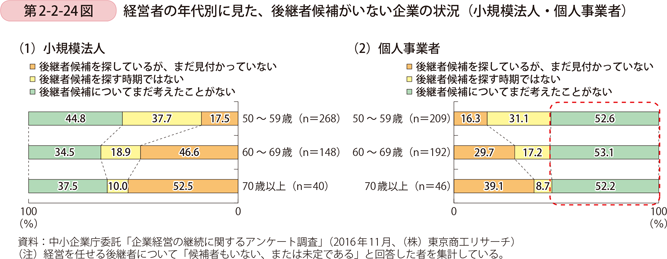

第2-2-24図は、「候補者もいない、または未定である」と答えた小規模事業者の、後継者候補に関する考えを聞いたものである。「後継者候補を探しているが、まだ見付かっていない」と回答する経営者は、経営者の年代が上がるにつれて増えているが、個人事業者では、70歳以上でも「後継者について考えたことがない」と回答する割合が5割を超えている。こうした経営者については、早期に事業承継に向けた意識を持つ必要があるといえる。

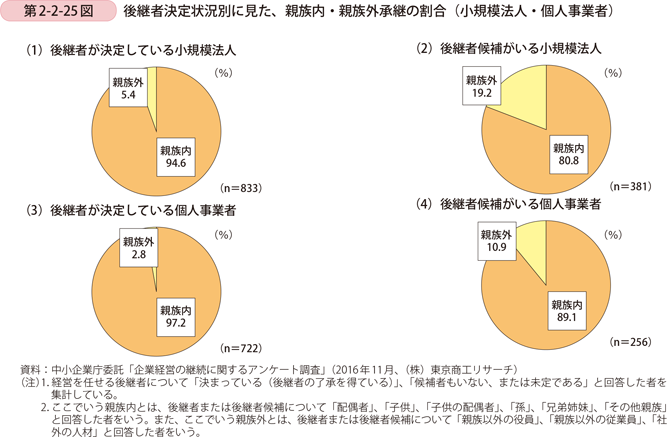

次に、第2-2-25図は、親族内・親族外承継の割合を後継者決定状況別に見たものである。後継者が決定している小規模事業者のうち、親族外承継の割合は小規模法人で5.4%、個人事業者で2.8%に過ぎない。後継者候補がいる小規模事業者の場合でも、親族外承継の割合は小規模法人で19.2%、個人事業者で10.9%である。後継者候補として親族外の人物を検討している小規模事業者は一定割合存在するものの、実際には親族外承継の割合は低く、小規模事業者での親族外承継の難しさがうかがえる。

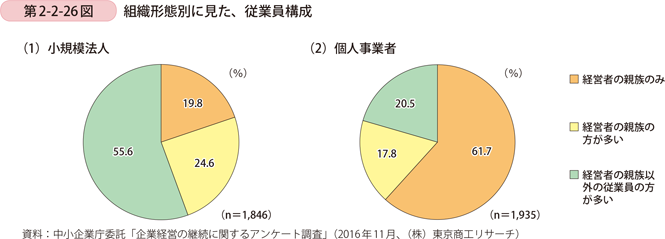

小規模事業者で親族内承継を検討する割合が高い背景として、第2-2-26図は、組織形態別に従業員構成を見たものである。小規模法人では、約4割が経営者の親族を中心とする家族経営であり、個人事業者では、約8割が家族経営である。こうした家族経営の企業において、後継者として従業員や外部の人材を登用することが難しいと推察される。

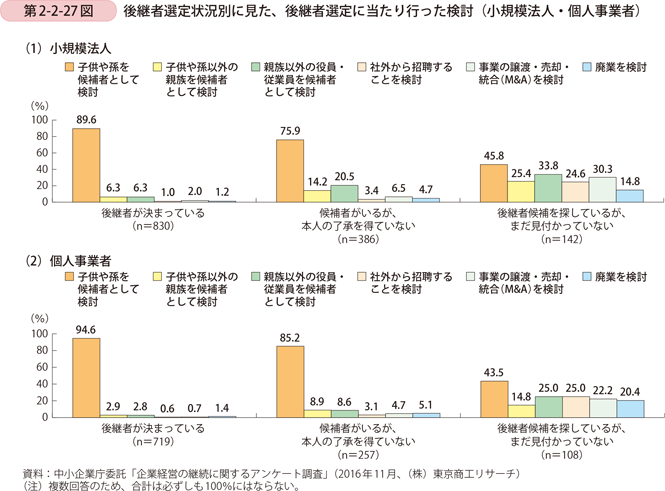

次に、後継者選定に当たり、小規模事業者が行っている検討について見ていく。第2-2-27図は、後継者選定に当たり行った検討を後継者選定状況別に見たものである。「後継者が決まっている」と回答した企業では、子供や孫を候補者として検討していた割合が高く、「後継者候補を探しているが、まだ見付かっていない」と回答している企業では、親族以外の役員・従業員だけでなく、社外からの招聘や事業の譲渡・売却・統合(M&A)を検討している割合が高くなっている。

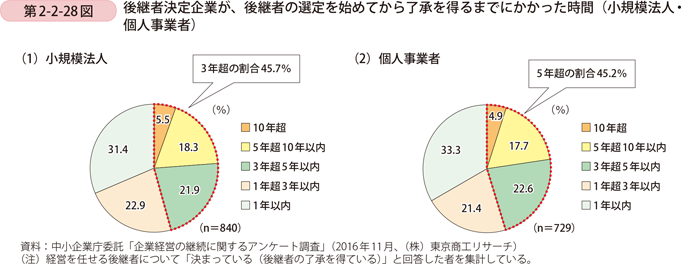

第2-2-28図は、小規模事業者について、後継者の選定を始めてから後継者の了承を得るまでにかかった時間について見たものである。3年超を要した企業が小規模法人で45.7%、個人事業者で45.2%いる。後継者の了承を得た上で、後継者教育やノウハウ等の継承に要する時間を踏まえると、早期に後継者の選定を始めることが望ましいといえる。

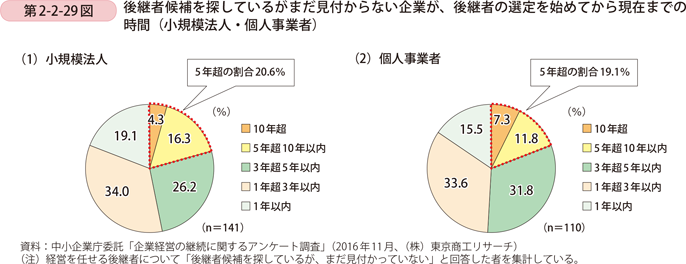

第2-2-29図は、「後継者候補を探しているが、まだ見付かっていない」と回答した企業が、選定を始めてから現在までどれくらいの時間がかかっているかについて見たものである。小規模法人で20.6%、個人事業者で19.1%が後継者候補を探し始めてから5年超経っても後継者候補が見付かっておらず、後継者の確保が難航している小規模事業者が一定割合いることが分かる。

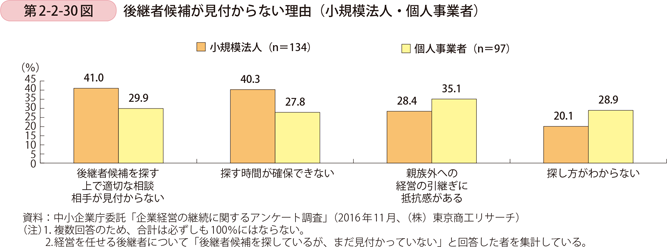

こうした「後継者候補を探しているが、まだ見付かっていない」と回答した企業の、後継者候補が見付からない理由について見たものが、第2-2-30図である。個人事業者では、「親族外への経営の引継ぎに抵抗感がある」が35.1%と最も多く、小規模法人では「後継者候補を探す上で適切な相談相手が見付からない」、「探す時間が確保できない」が4割を超えている。小規模事業者にとっては、親族外承継への抵抗感が強く、適切な相談相手がいないことや探す時間が確保できないため、後継者探しに苦労していると見て取れる。

ここからは、小規模事業者が後継者を決定するに当たり、どのような点を重視して検討を行っているかについて詳細に見ていく。はじめに、小規模事業者の後継者に求められる資質・能力について小規模法人・個人事業者別に見ていく(第2-2-31図)。「事業に関する専門知識」や「事業に関する実務経験」を重視する点は共通であるが、小規模法人では個人事業者に比べ「決断力」や「リーダーシップ」を重視する傾向が見て取れる。

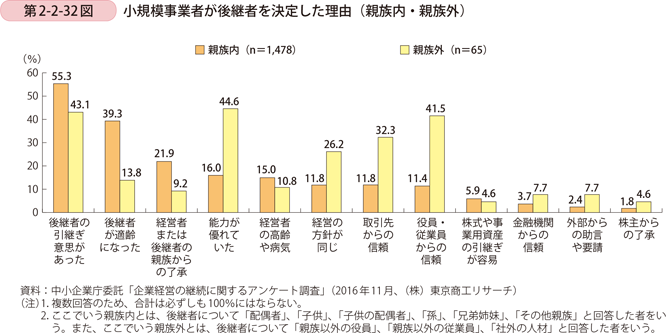

後継者決定に当たっては、現経営者と後継者・後継者候補が親族関係にあるかないかにより違いが生じると考えられるため、小規模事業者における後継者の決定に至るプロセスを、後継者・後継者候補が親族内か親族外かに着目して分析していくこととする。

はじめに、後継者との関係別に、後継者に決定した理由を見ていく(第2-2-32図)。「後継者の引継ぎ意思があった」は共通して重視している項目であるが、親族を後継者とする小規模事業者では、「後継者が適齢になった」や「経営者または後継者の親族の了承」を重視する一方で、親族外を後継者とする企業では、「能力が優れていた」が最も多く、「役員・従業員からの信頼」や「取引先からの信頼」等の、後継者の資質や周囲からの信頼を重視していることが分かる。

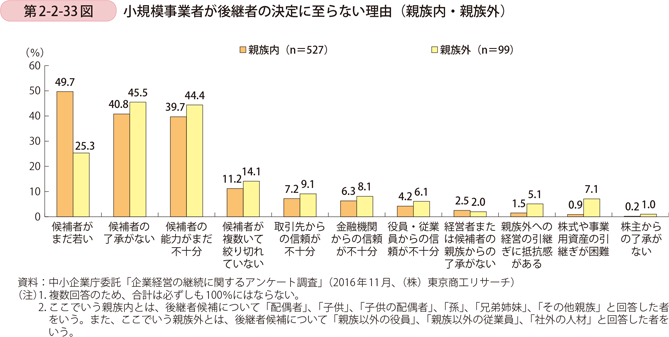

次に、後継者候補がいるが、後継者の決定に至らない理由を親族内・親族外別に見ていく(第2-2-33図)。「候補者の了承がない」、「候補者の能力が不十分」は共通して見られるものの、親族を後継者候補とする小規模事業者では、「候補者がまだ若い」と回答するものが最も多く、親族外を後継者候補とする小規模事業者よりも候補者の年齢を重視している。

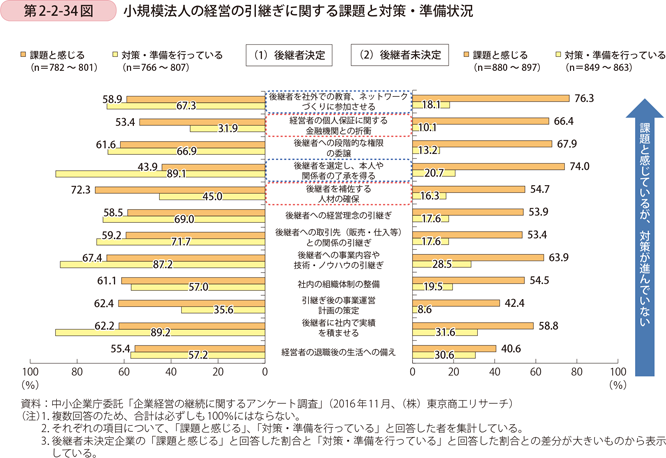

ここからは、後継者決定企業と後継者未決定企業との違いに着目して、後継者に経営を引き継ぐ上での課題と対策・準備状況について見ていく。

第2-2-34図は、小規模法人について、経営の引継ぎに関する課題と対策・準備状況について見たものである。後継者決定企業・未決定企業に共通する課題としては、「経営者の個人保証に関する金融機関との折衝」や「後継者を補佐する人材の確保」が挙げられ、対策・準備も遅れていることがうかがえる。他方で、後継者未決定企業に着目すると、「後継者を社外での教育、ネットワークづくりに参加させる」、「後継者を選定し、本人や関係者の了承を得る」が課題と感じられているものの、対策・準備を行っている割合が低いことが見て取れる。

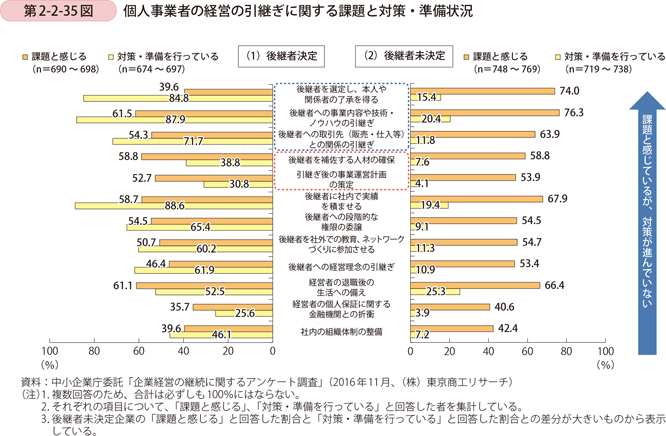

第2-2-35図は、個人事業者について、経営の引継ぎに関する課題と対策・準備状況について見たものである。後継者決定企業・未決定企業に共通する課題としては、「後継者を補佐する人材の確保」や「引継ぎ後の事業運営計画の策定」が挙げられ、対策・準備も遅れていることがうかがえる。他方で、後継者未決定企業に着目すると、「後継者を選定し、本人や関係者の了承を得る」、「後継者への事業内容や技術・ノウハウの引継ぎ」、「後継者への取引先(販売・仕入等)との関係の引継ぎ」が課題と感じられているものの、対策・準備を行っている割合が低いことが見て取れる。

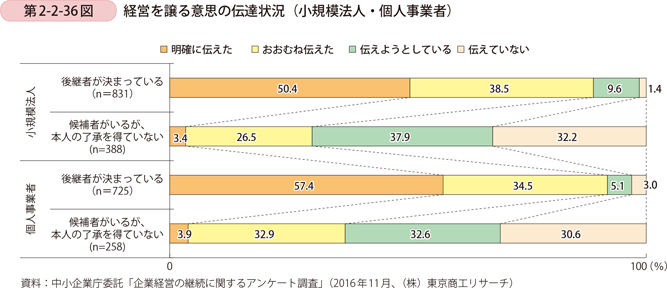

小規模事業者では親子間での事業承継が多いが、親子間であっても後継者の了承を得る上で、はじめに、現経営者がしっかりと後継者に対して経営を譲る意思を明確に伝えることが重要である。第2-2-36図は、こうした経営を譲る意思の伝達状況について後継者の決定状況別に見たものである。候補者がいるが後継者決定に至っていない小規模事業者では、経営を譲る意思の伝達ができていない企業が多い。

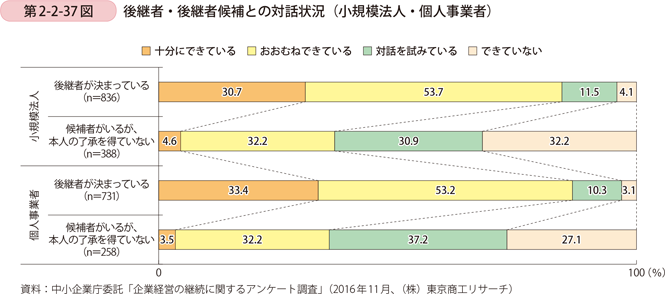

続いて、小規模事業者における後継者・後継者候補との対話について見ていく。後継者・後継者候補との対話とは、知的資産を伝承したり、経営を譲る意思を後継者に伝え後継者の了承を得たりするために、事業や経営に関して日常的に行う会話のことである。知的資産とは、第2-2-1図で見たとおり、技術、技能、知的財産(特許・ブランド等)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークといった目に見えにくい無形の資産を指し、小規模事業者にとっても「強み」や「価値の源泉」となっているものである。こうした知的資産を次世代に承継していくことが事業を維持・発展させる上でも欠かせない。また、後継者・後継者候補が経営を引き継ぐ意思を形成する上でも、経営者が後継者・後継者候補と日頃から対話を重ねておくことは、小規模事業者にとっても必要である。

はじめに、経営者と後継者・後継者候補との対話状況について確認する。第2-2-37図によると、後継者が決定している小規模事業者では、後継者の決定に至っていない者に比べ、対話ができている割合が高いことが分かる。

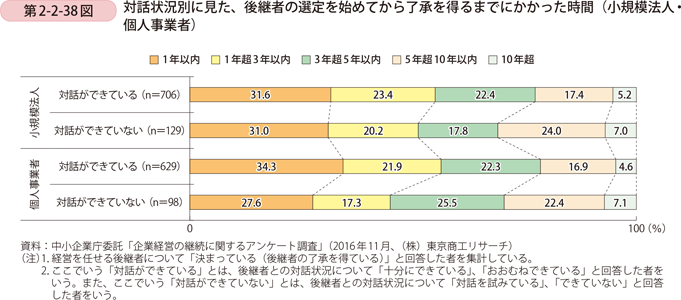

次に、こうした後継者との対話の効果について見ていく。第2-2-38図は、後継者決定企業について、後継者の選定を始めてから了承を得るまでにかかった時間を対話状況別に見たものである。全体的に、対話ができているという企業の方が、対話ができていない企業に比べ、選定を始めてから後継者の了承を得るまでにかかった時間が短い傾向にあり、後継者との対話ができている企業ほどスムーズに後継者の了承が得られていることが推察される。

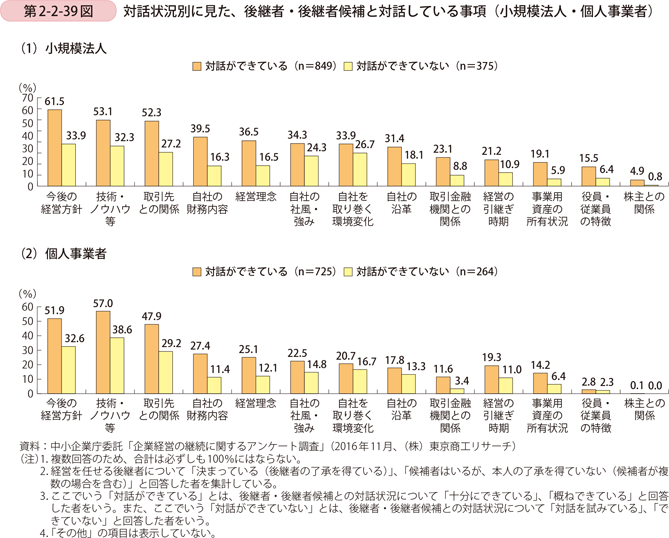

続いて、後継者・後継者候補との間で対話されている事項について見ていく。第2-2-39図は、小規模法人・個人事業者について、後継者・後継者候補と対話している事項を対話状況別に見たものである。多くの企業で対話がなされている項目としては、「今後の経営方針」、「技術・ノウハウ等」、「取引先との関係」が挙げられる。

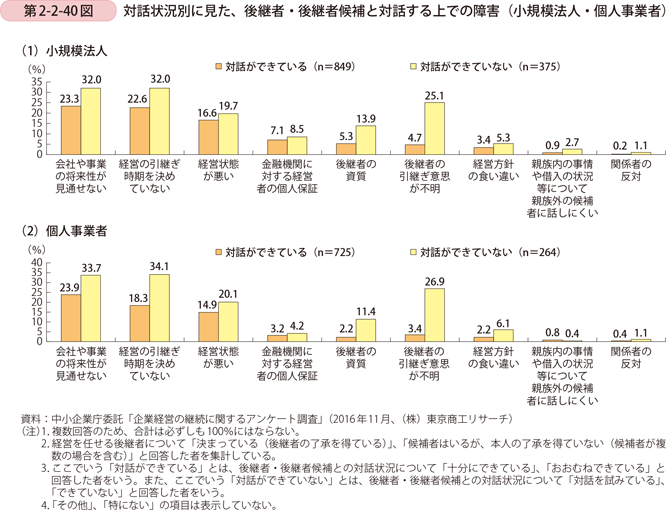

また、後継者・後継者候補と対話する上での障害について対話状況別に見たものが第2-2-40図である。「対話ができていない」企業に着目すると、「会社や事業の将来性が見通せない」が最も多く、「経営の引継ぎ時期を決めていない」や「後継者の引継ぎ意思が不明」が続いている。資質や引継ぎ意思等を挙げる後継者側の問題もある他方で、「経営の引継ぎ時期を決めていない」といった、経営を引き継ぐ経営者側の課題もあり、時期を明確化した計画的な事業承継を進めることが重要である。

以上を踏まえると、後継者・後継者候補に対して明確に経営を譲る意思を伝え、後継者との対話ができている小規模事業者ほどスムーズに後継者の了承を得ることができている。経営を担うことは後継者の人生にとっても大きな決断である。親族であっても、暗黙の了解や「継いでくれるはず」との思い込みで、経営者と後継者・後継者候補との間でコミュニケーション不足や齟齬があると事業承継の円滑な実施に差し障りかねない。従業員や役員等の親族以外に経営を任せる場合は、引継ぎ意思の確認や、後継者・後継者候補の親族の了承も必要であり、より丁寧な対話が求められる。

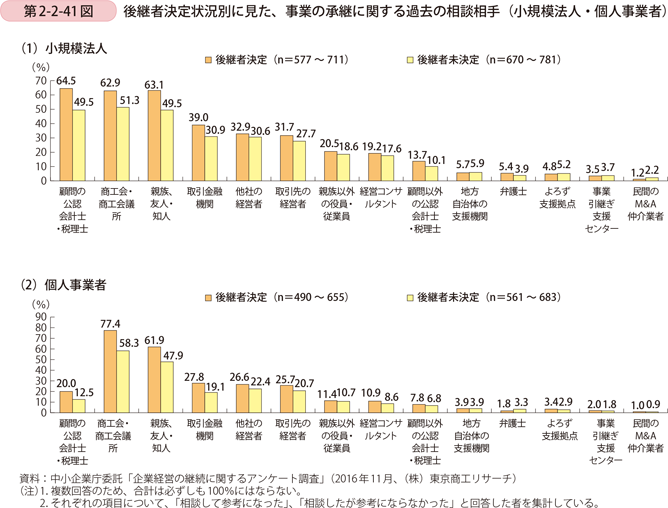

ここまでは、現経営者と後継者との間の関係に着目してきたが、経営の引継ぎは、経営における様々な課題と関連するものであり、周囲からの助言を受けることが円滑な経営の引継ぎのためには重要である。第2-2-41図は経営者の決定状況・相手先別に過去の相談状況を見たものである。これによると、後継者未決定企業では決定企業に比べて、周囲や支援機関に対して相談を行っていないことが分かる。相談相手に着目すると、小規模法人では「顧問の公認会計士・税理士」が最も多く、「商工会・商工会議所」、「親族、友人・知人」、「取引金融機関」が続いている一方、個人事業者では「商工会・商工会議所」が最も多く、「親族、友人・知人」が続いている。総じて、個人事業者の方が、小規模法人よりも相談している相手が少なく、経営者が一人で後継者について考えていることも多いと推察される。

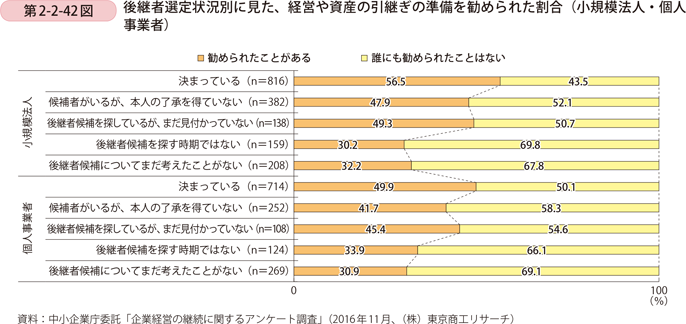

周囲からの働きかけに着目し、後継者の選定状況別に経営や資産の引継ぎの準備を勧められた割合について見たものが第2-2-42図である。「後継者が決まっている」小規模事業者では、周囲から「勧められたことがある」と回答している割合が高いことが見て取れる。他方で、「後継者候補を探す時期ではない」、「後継者候補についてまだ考えたことがない」といった、経営者が経営や資産の引継ぎに関する意識を持っていない場合には、周囲からの働きかけが少ないことが分かる。

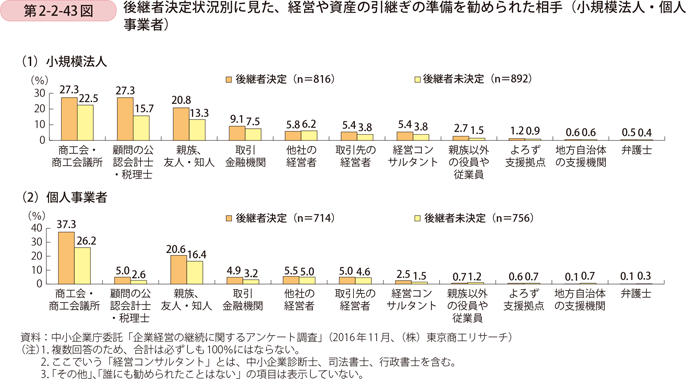

第2-2-43図は、経営や資産の引継ぎの準備を勧められた相手を後継者決定・未決定別に見たものである。「商工会・商工会議所」や「親族、友人・知人」が最も多いのは共通であるが、後継者が決定している小規模法人では「顧問の公認会計士・税理士」や「取引金融機関」等から経営や資産の引継ぎの準備を勧められている一方で、個人事業者ではその割合が低いことが見て取れる。個人事業者では、「顧問の公認会計士・税理士」、「取引金融機関」との関係がそもそもないことも多く、あったとしてもあまり関係が密でないことが考えられる。経営者にとって身近な存在から事業承継の準備に向けた働きかけを行うことが期待される。

「経営の引継ぎ」まとめ

第1節第2項では、「経営の引継ぎ」について準備状況や課題について見てきた。

経営を引き継ぐ上で後継者は重要な要素であり、現状を見ると、小規模事業者では依然として親子間承継が大半である。

後継者未決定企業においては、後継者の選定や了承を得ることが最も重要な課題であり、経営者も後継者・後継者候補に対して経営を譲る意思を明確に伝え、引継ぎに向けて、対話を重ねる必要がある。また、後継者を補佐する人材の確保や引継ぎ後の事業運営計画等の課題に関しても全般的に対策・準備が進んでいない。こうした点を踏まえると、経営者は、自身が引退時期に達するよりも早い時期から、事業承継に向けた意識を持ち、後継者選定とともに、経営の引継ぎに向けた社内体制の整備等の準備を進めていくことが重要である。

また、後継者が決定している企業では、周囲に対して相談している割合や事業承継の準備を周囲から勧められた割合が高いことが分かった。事業承継は、様々な経営課題に関わるため、経営者も一人で抱え込むことなく、身近な相談相手に対して相談することが重要である。それだけでなく、顧問の公認会計士や税理士、取引金融機関、商工会・商工会議所等の身近な支援機関も、事業承継の意識付けを図る上で、経営者に対して働きかけを行っていくことが、円滑な経営の引継ぎの実現に向けて期待される。