第3節 起業後の実態と課題

本節では、「起業・創業の実態に関する調査16」により、はじめに、起業後の企業を、創業からの年数、従業員規模、売上高の伸び率により、高成長型、安定成長型、持続成長型の三つの成長タイプに定量的に類型化した上で、各成長タイプの企業の実態について確認していく。さらに、起業後のライフステージを創業期、成長初期、安定・拡大期の三段階に分類した上で、本白書においては三つの成長タイプのうち持続成長型に着目し、2項以降で持続成長型の企業が各成長段階で直面している課題や行っている取組等について明らかにしていくことで、必要な支援施策の在り方について検討していく17。

16 中小企業庁の委託により、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2016年11月に実施したアンケート調査。創業年月2006年1月~2011年1月の法人及び個人事業者30,000社(うち、特定非営利活動法人1,000法人)を対象に郵送で実施したアンケート調査。回収率10.9%。

17 成長段階の詳細については、以降の第3節第2項を参照。

1 成長タイプ別の企業の実態

〔1〕起業後の成長タイプの類型化

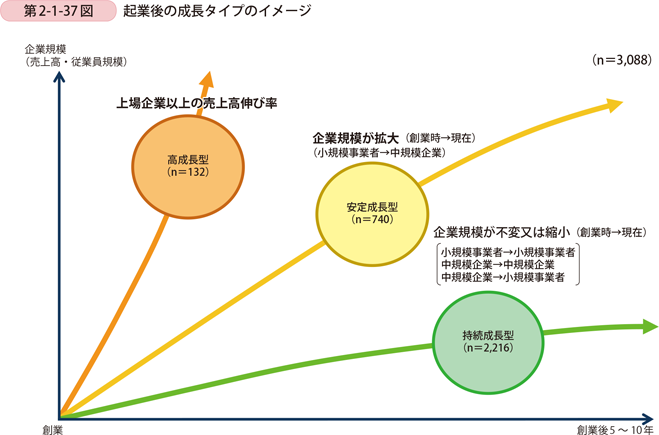

本節で分析を行っていくに当たり、起業した企業について、「高成長型」、「安定成長型」、「持続成長型」の三つの成長タイプに類型化する。はじめに、アンケート調査に回答した創業後5年以上10年以内の企業約3,000社について、現在の企業規模について、中小企業基本法上の定義により小規模事業者・中規模企業のいずれかにそれぞれ分類し、創業時から企業規模の変化を見た。その結果、小規模事業者から小規模事業者、中規模企業から中規模企業又は小規模事業者といったように、創業時と現在の企業規模を比較して、企業規模が変化していない又は企業規模が縮小している企業を「持続成長型」の企業に分類した。次に、小規模事業者から中規模企業と、創業時に比べて現在の企業規模が拡大している企業を「安定成長型」の企業に分類した。最後に、新興市場(東証マザーズ、東証セントレックス、福証Q-Board、JASDAQ、札証アンビシャスのいずれか)に上場した企業に着目し、上場企業の創業から創業後5~10年までの売上高伸び率を算出し、アンケート調査に回答した企業の創業から現在までの売上高伸び率と比較した。その上で、企業規模の変化にかかわらず、売上高伸び率が新興市場上場企業以上の企業を「高成長型」の企業とした18。これらの三つの成長タイプをイメージ化したものが第2-1-37図である。以下、本項では高成長型、安定成長型、持続成長型の三つの成長タイプごとの企業の実態について概観していく19。

〔2〕成長タイプ別に見た、起業家の年齢分布

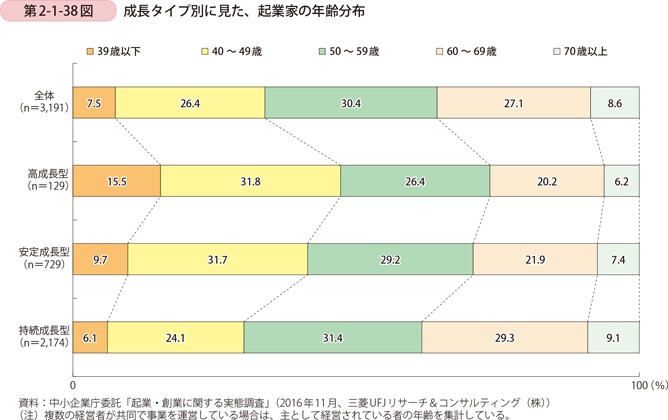

はじめに、第2-1-38図は、起業家の年齢分布を成長タイプ別に見たものであるが、これを見ると、高成長型の企業の起業家は全体の約5割が49歳以下となっている。他方で、持続成長型について見てみると、「50~59歳」、「60~69歳」、「70歳以上」のいずれについても、ほかの成長タイプに比べて最も割合が高くなっており、さらにこれらを合計した50歳以上の割合が全体の約7割を占めていることからも、持続成長型の企業の起業家は、ほかの成長タイプの企業の起業家に比べて比較的高齢であることが分かる。

〔3〕成長タイプ別に見た、主要業種の分布

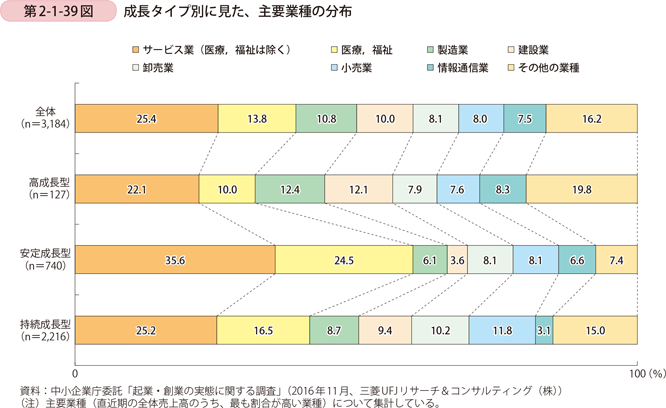

続いて、起業した企業の主要業種について、成長タイプ別に見てみる(第2-1-39図)。これを見ると、全体としては「サービス業(医療,福祉は除く)」、「医療,福祉」の割合が高いことが分かる。また、成長タイプ別に見ると、高成長型の企業は「情報通信業」、「製造業」、「建設業」といった割合がほかの成長タイプに比べて高くなっている一方で、持続成長型の企業は安定成長型の企業と同様に「サービス業(医療,福祉は除く)」、「医療,福祉」の割合が高成長型の企業に比べて高くなっており、さらに、そのほかに「卸売業」、「小売業」の割合がほかの成長タイプに比べて高いことからも、持続成長型の企業は「小売業」、「医療,福祉」、「サービス業」等の、比較的地域や生活に密着した業種の割合が高くなっていることが分かる。

〔4〕成長タイプ別に見た、起業前の就業経験と起業の形態

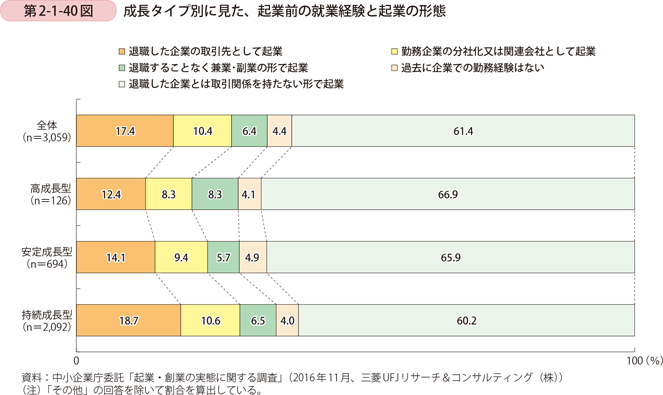

次に、どのような形態で起業したのかについて確認していく。起業家の起業前の就業経験と起業の形態について、成長タイプ別に見たものが第2-1-40図であるが、これを見ると、いずれの成長タイプについても、「退職した企業とは取引関係を持たない形で起業」と回答した起業家が約6割を占めている。また、成長タイプ別に見てみると、持続成長型の企業の起業家は、安定成長型や高成長型の企業の起業家に比べて、「退職した企業の取引先として起業」、「勤務企業の分社化又は関連会社として起業」の割合が高くなっていることが分かる。

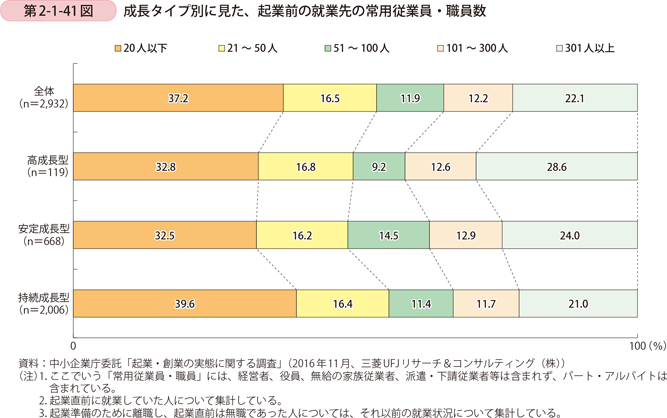

〔5〕成長タイプ別に見た、起業前の就業先の企業規模

ここからは、起業家が起業する前に就業していた就業先について確認していく。第2-1-41図は、起業家が起業前に就業していた就業先の常用従業員・職員数について成長タイプ別に見たものである。これを見ると、高成長型の企業の起業家は、従業員数301人以上の比較的大規模な企業に勤めていた割合が高い一方で、持続成長型の企業の起業家は、従業員数20人以下の企業に就業していた割合がほかの成長がタイプに比べて高いことからも、持続成長型の企業の起業家は、比較的小規模な就業先から独立する傾向が強いことが考えられる。

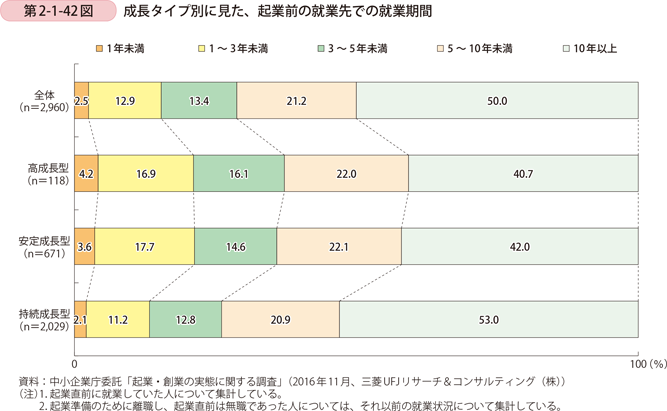

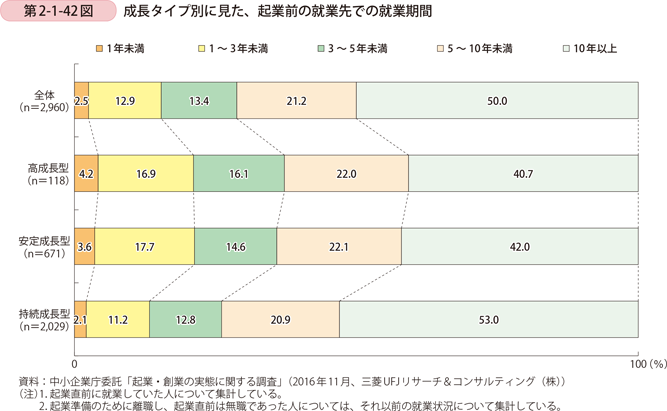

〔6〕成長タイプ別に見た、起業前の就業先での就業期間

続いて、起業家が起業前の就業先に就業していた期間について見てみると、全体の50%の起業家は「10年以上」と回答していることからも、起業家は比較的就業経験を積んでから起業していることが分かる(第2-1-42図)。また、成長タイプ別に見てみると、持続成長型の企業の起業家は、全体の約75%が5年以上就業しており、高成長型や安定成長型の企業の起業家に比べて起業する前の就業期間が長い傾向にあることが分かる。

〔7〕男女・年代別に見た、起業に関心を持ったきっかけ

ここからは、起業家が起業に関心を持ったきっかけについて確認していく。はじめに、男女・年代別に起業に関心を持ったきっかけについて見たものが第2-1-43図である。男性について見てみると、49歳以下においては、「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高く、次いで「勤務先ではやりたいことができなかった」、「勤務先の先行き不安・待遇悪化」の順になっている。次に、50~59歳においては、49歳以下に比べて、「勤務先の先行き不安・待遇悪化」の割合が高くなっている一方で、「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が下がっている。最後に、60歳以上においては、「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高く、次に「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」の順になっており、その一方で59歳以下では割合が高かった「勤務先ではやりたいことができなかった」項目の割合が低くなっている。以上より、男性は周囲の起業家や経営者の影響を受けながらも、49歳以下、50~59歳の年代においては、勤務先ではできないことを行うために、そして年代が高くなるにつれて、周囲の影響や勧め等のきっかけで起業に関心を持っていることが分かる。

続いて、女性について見てみると、49歳以下においては、「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」の割合が最も高く、次いで「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」、「周囲の起業家・経営者の影響」の順になっている。さらに、ほかの年代にはない「一緒に起業する仲間を見つけた」の割合も比較的高いことからも、49歳以下の女性は、結婚や出産といった家庭環境の変化に伴い、周囲で活動している起業家・経営者の姿を見て、さらに、同じ志を持つ仲間を見つけたことにより起業を志したものと考えられる。次に、50~59歳においても、49歳以下と同様に、「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」、「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」の割合が高くなっており、また、「勤務先ではやりたいことができなかった」の割合も高いことが分かる。最後に、60歳以上においては、「勤務先ではやりたいことができなかった」の割合が最も高くなっている一方で、「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」については59歳以下に比べて低くなっており、さらに「事業に活かせる免許・資格の取得」の割合も比較的高くなっている。また、いずれの年代についても、男性に比べて「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」の割合が高くなっていることも見て分かる。以上より、女性については、男性に比べて、家族や友人等の周囲からの起業の勧めが起業のきっかけになることが多く、また、若い年代は周囲の起業家・経営者の影響や周囲の勧め、家庭環境の変化といったきっかけで起業に関心を持っているが、年代が上がるにつれて、事業に活用できる資格や免許の取得や、さらにその資格・免許を活かしてやりたいことが勤務先でできないといったきっかけに変化していることが分かる。

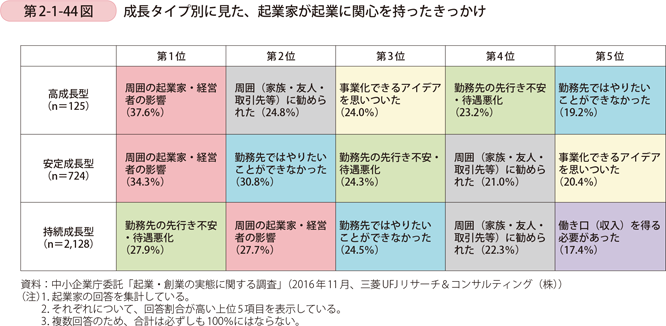

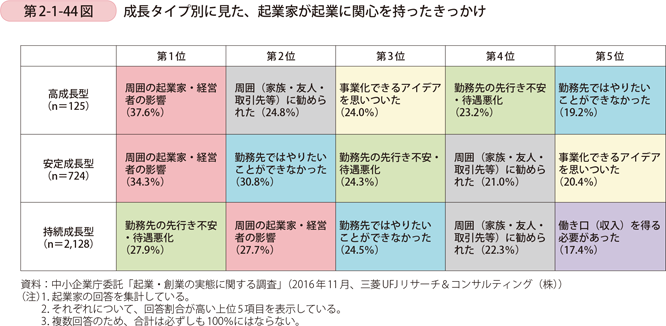

〔8〕成長タイプ別に見た、起業に関心を持ったきっかけ

続いて、現在の成長タイプ別に、起業家が起業に関心を持ったきっかけについて見たものが第2-1-44図である。これを見ると、高成長型の企業の起業家は「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高く、次いで「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」、「事業化できるアイデアを思いついた」の順になっている。安定成長型の企業の起業家は、高成長型の企業の起業家と同様に「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高く、次いで「勤務先ではやりたいことができなかった」となっている。最後に、持続成長型の企業の起業家については、「勤務先の先行き不安・待遇悪化」の割合が最も高く、次いで「周囲の起業家・経営者の影響」となっているほか、「働き口(収入)を得る必要があった」の割合もほかの成長タイプに比べて比較的高くなっている。この結果からも、全体的に周囲の起業家や経営者の影響は強いものの、高成長型の企業の起業家は自身のアイデアを事業として展開するため、安定成長型の企業の起業家は勤務先ではできない、自身のやりたいことを行うためといった、前向きなきっかけで起業に関心を持っていると考えられる。他方で、持続成長型の企業の起業家は、勤務先の先行き不安や待遇悪化のため、働き口を得る必要があったなど、やむを得ない理由で起業に関心を持った傾向にあると考えられる。

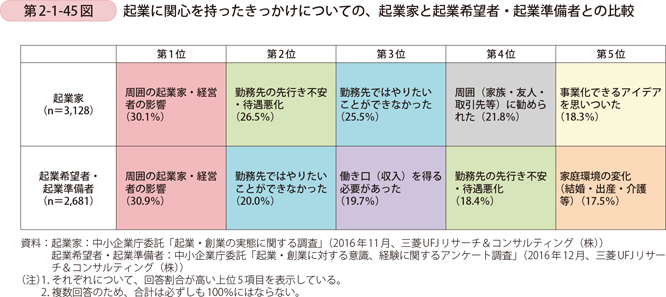

〔9〕起業に関心を持ったきっかけについての、起業家と起業希望者・起業準備者との比較

それでは、実際に起業した起業家とまだ起業をしていない起業希望者・起業準備者とでは、起業に関心を持ったきっかけには違いがあるのだろうか。ここで、第2-1-45図で起業家と起業希望者・起業準備者の起業に関心を持ったきっかけについて比較してみると、「周囲の起業家・経営者の影響」の項目については、起業家・起業希望者・起業準備者を問わず割合が高いことが分かる。また、起業家は、「勤務先の先行き不安・待遇悪化」、「周囲(家族・友人・取引先等)に勧められた」、「事業化できるアイデアを思いついた」といった割合が起業希望者・起業準備者に比べて特に高くなっている一方で、起業希望者・起業準備者は「勤務先ではやりたいことができなかった」、「働き口(収入)を得る必要があった」、「家庭環境の変化(結婚・出産・介護等)」といった割合が起業家に比べて高いことが分かる。このことからも、起業に関心を持ってから実際に起業に至るためには、周囲から起業を勧められることが重要なきっかけとなることが分かる。

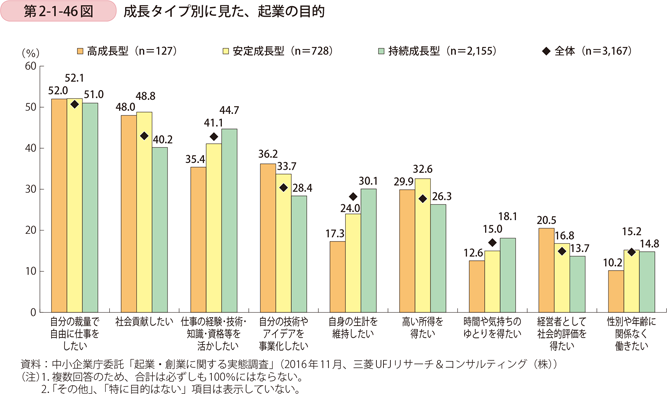

〔10〕成長タイプ別に見た、起業の目的

ここで、起業家が起業する目的を成長タイプ別に見たものが第2-1-46図であるが、これを見ると、全体の傾向としては「自分の裁量で自由に仕事がしたい」が最も高く、次いで「社会貢献したい」、「仕事の経験・技術・知識・資格等を活かしたい」の順になっている。成長タイプ別に見てみると、高成長型の企業の起業家は「自分の技術やアイデアを事業化したい」、「経営者として社会的評価を得たい」、安定成長型の企業の起業家は「高い所得を得たい」、「社会貢献したい」、持続成長型の企業の起業家は「仕事の経験・技術・知識・資格等を活かしたい」、「自身の生計を維持したい」、「時間や気持ちのゆとりを得たい」の割合が、それぞれほかの成長タイプに比べて高くなっている。このことからも、起業の目的によってその後の成長ルートが異なっていることが分かる。

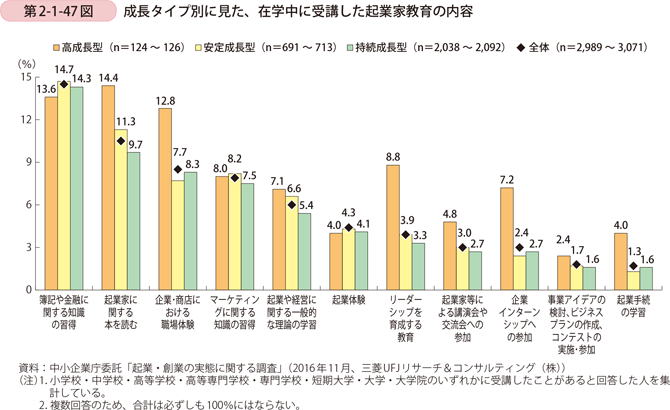

〔11〕成長タイプ別に見た、在学中に受講した起業家教育の内容

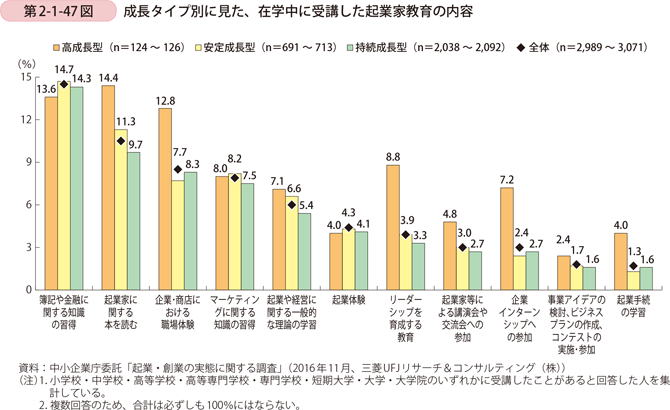

次に、起業家が在学中に受講した起業家教育の内容について確認していく。前節の第2-1-17図で、起業希望者・起業準備者における起業家教育の受講割合について確認してきたが、起業を希望している起業希望者・起業準備者は、社会人になってから、起業準備の一つとして様々な起業家教育を受講していることも考えられる。そのため、今回起業家教育の受講と、起業家教育の受講による起業への関心及び起業の実現との関係を見るために、ここでは、起業家が在学中(小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・専門学校・短期大学・大学・大学院)に起業家教育を受講した割合について確認していく(第2-1-47図)。これを見てみると、高成長型の企業の起業家は、いずれの項目についてもおおむねほかの成長タイプの企業の起業家に比べて在学中の起業家教育の受講率が高く、また「起業家に関する本を読む」、「企業・商店における職場体験」、「リーダーシップを育成する教育」、「企業インターンシップへの参加」の割合がほかの成長タイプに比べて特に高くなっていることが分かる。以上より、在学中に授業や講義を通して、簿記や金融、マーケティング、経営に関する知識や理論を習得することや、起業家の本を読むといった学習型の教育も起業の実現に有効であるが、それだけではなく、職場体験等の体験型のプログラムもまた起業の実現に有効であると考えられる。

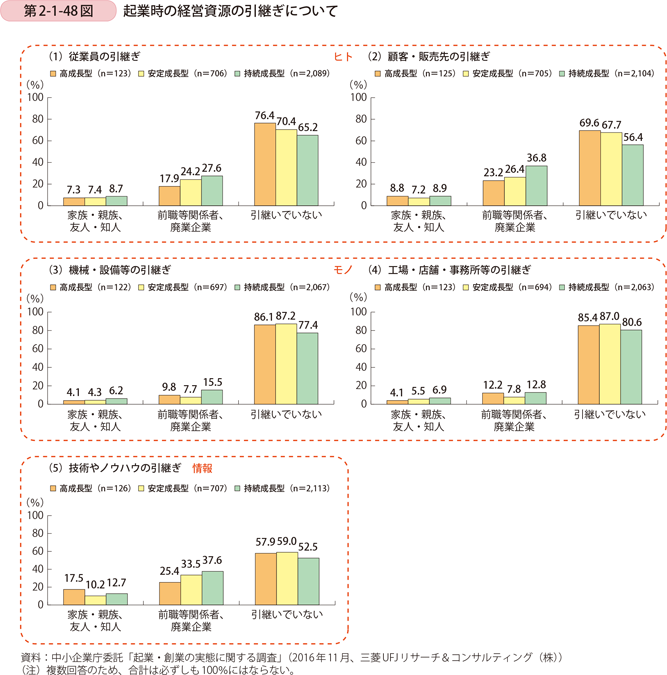

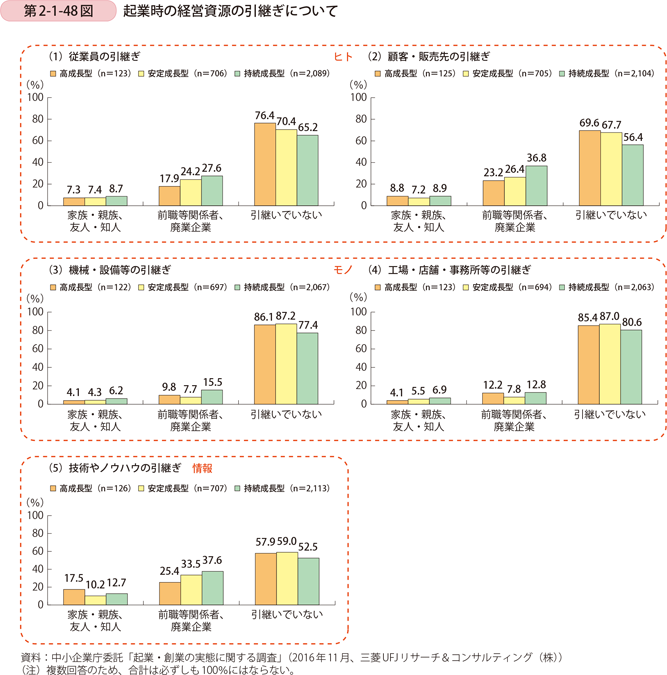

〔12〕起業時の経営資源の引継ぎについて

第2-1-48図は、経営に必要なヒト、モノ、カネ、情報といった経営資源を起業時に家族や友人、前職の取引先や同僚、廃業企業から引き継いだかどうかについて成長タイプ別に見たものである。このうち、「カネ」の要素については、第3項で詳細に分析していくが、これを見ると、はじめに従業員や顧客・販売先といった「ヒト」の要素については、家族・親族、友人・知人に比べて前職等関係者・廃業企業から多く引き継いでおり、さらに高成長型や安定成長型の企業に比べて、持続成長型の企業の方が引き継いでいる割合が高いことが分かる。次に、機械・設備や工場・店舗・事務所といった「モノ」の要素に関しては、いずれの成長タイプの企業についても「ヒト」の要素に比べて引き継いでいる割合は低いものの、持続成長型の企業を中心に、前職等関係者や廃業企業から引き継いでいる企業もいることが分かる。最後に、技術やノウハウといった「情報」の要素に関しては、持続成長型の企業を中心に、前職等関係者や廃業企業から引き継いでおり、さらに、「引き継いでいない」と回答した割合については、いずれの成長タイプについても、「ヒト」・「モノ」の経営資源に比べて最も低くなっている。

以上より、起業した企業は、持続成長型の企業を中心として、主に事業に必要な技術やノウハウといった「情報」や、従業員や販売先といった「ヒト」の経営資源を引き継いで起業している傾向にあることが分かる。

コラム2-1-5

ソーシャルビジネスとしての起業の実態

我が国の人口減少・少子高齢化、就業構造等の変化に伴い、地方を中心とした過疎化や育児・介護等、我が国には様々な社会課題が存在している。このような環境下において、社会・地域が抱える課題の解決を目的とした事業(以下、「ソーシャルビジネス」という。)が、我が国において広がってきている。ソーシャルビジネスによって育児支援や介護支援をはじめとした社会・地域が抱える課題が解決されれば、若年層や女性を中心に、今後ますます起業しやすい環境が整っていくのではないだろうか。そのためにも、ソーシャルビジネスを事業として行う企業を今後増やしていくことは重要であると考えられる。

そこで本コラムでは、主たる事業がソーシャルビジネスである起業家(以下、「ソーシャルビジネスとしての起業家」という。)の実態や、起業に至るまでの課題等について概観していく。

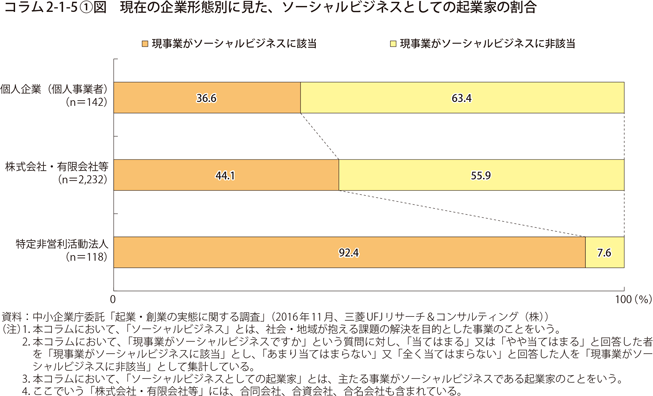

●ソーシャルビジネスとしての起業家の割合

はじめに、起業家に占めるソーシャルビジネスとしての起業家の割合を企業形態別に見てみる(コラム2-1-5〔1〕図)。これを見ると、個人企業(個人事業者)や株式会社・有限会社等はソーシャルビジネスとしての起業家の割合がそれぞれ36.6%、44.1%に対し、特定非営利活動法人については92.4%となっていることからも、特定非営利活動法人においては、個人企業や株式会社・有限会社等に比べて、ソーシャルビジネスとしての起業家の割合が特に高くなっていることが分かる。

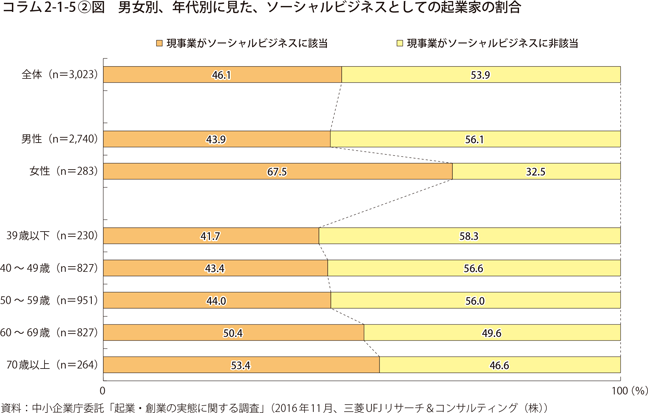

続いて、コラム2-1-5〔2〕図は、男女別、年代別にソーシャルビジネスとしての起業家の割合を見たものであるが、これを見ると、全体のうち約半数が、自身が営む事業がソーシャルビジネスであると認識していることが分かる。また、男女別に見てみると、男性に比べて女性の方がソーシャルビジネスとしての起業家の割合が高くなっている。年代別に見てみると、起業家の年齢が高くなるにつれて、ソーシャルビジネスとしての起業家の割合が徐々に上がっていることが見て分かる。

●ソーシャルビジネスとしての起業家が起業に関心を持ったきっかけ

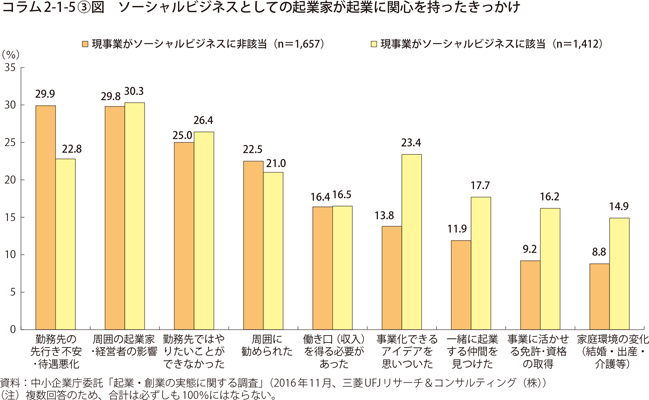

コラム2-1-5〔3〕図は、ソーシャルビジネスとしての起業家が起業に関心を持ったきっかけについて、ソーシャルビジネスとしての起業家と、主たる事業がソーシャルビジネスではない起業家(以下、「ソーシャルビジネスではない起業家」という。)を比較したものであるが、これを見ると、ソーシャルビジネスではない起業家は「勤務先の先行き不安・待遇悪化」の割合が最も高い一方で、ソーシャルビジネスとしての起業家は「周囲の起業家・経営者の影響」の割合が最も高く、次いで「勤務先ではやりたいことができなかった」の順になっており、ソーシャルビジネスとしての起業家とソーシャルビジネスではない起業家で起業に関心を持ったきっかけが異なっている。また、そのほかにも、「事業化できるアイデアを思いついた」、「一緒に起業できる仲間を見つけた」、「事業に活かせる免許・資格の取得」といった項目において、ソーシャルビジネスではない起業家に比べて回答割合が特に高くなっている。このことからも、ソーシャルビジネスとしての起業家は周囲の起業家・経営者の影響を受けながら、勤務先では実現できなかった自身で考えたアイデアを事業化するためや、一緒に起業する仲間を見つけたため、事業に活かせる免許や資格を取得したためといったプラスの要因により、起業に関心を持つ傾向にあることが考えられる。

●ソーシャルビジネスとしての起業家の主要業種の分布

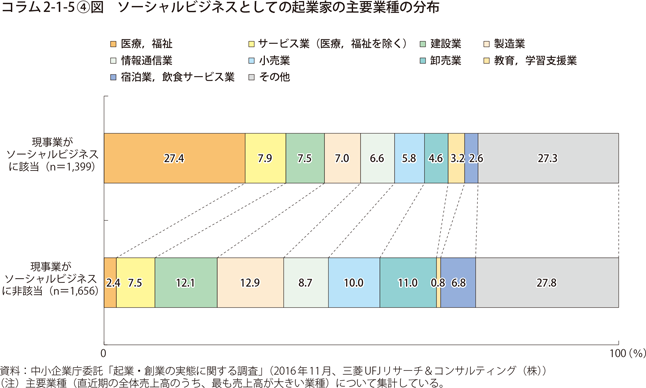

続いて、ソーシャルビジネスとしての起業家の主要業種について、ソーシャルビジネスとしての起業家とソーシャルビジネスではない起業家で比較したものがコラム2-1-5〔4〕図である。これを見ると、ソーシャルビジネスとしての起業家は「医療,福祉」の割合が27.4%と最も高く、次いで「サービス業(医療,福祉を除く)」、「教育,学習支援業」の業種について、ソーシャルビジネスではない起業家よりも割合が高くなっていることが分かる。

●ソーシャルビジネス支援資金

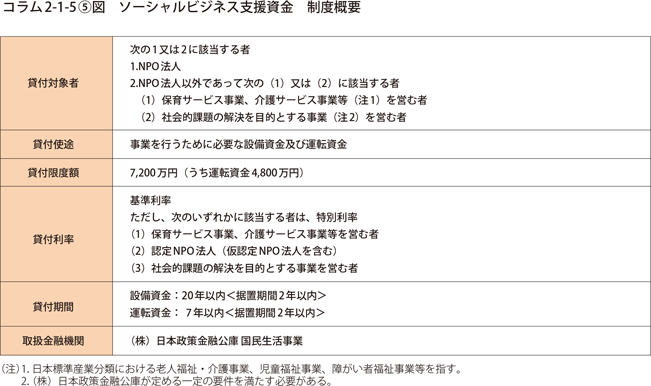

(株)日本政策金融公庫国民生活事業では、高齢者や障がい者の介護・福祉、子育て支援、地域活性化、環境保護等、地域社会が抱える課題の解決を目的とする事業を営む事業者に対して、ソーシャルビジネス支援資金を通して必要な資金の融資を行っている(コラム2-1-5〔5〕図)。

コラム2-1-6

多様な形態での起業

近年、兼業・副業の形態での起業が働き方の一つとして注目されてきている。また、組織に属さず、自らの持つ技術や技能、スキルを拠り所に、個人で活動する、いわゆる「フリーランス20」という起業が新たな働き方として注目されている。

本コラムでは、このような兼業・副業やフリーランスといった、多様な形態での起業の実態について概観していく。

20 「フリーランス」については、明確な定義はないため、本白書では、「特定の組織に属さず、常時従業員を雇用しておらず、事業者本人が技術や技能を提供することで成り立つ事業を営んでおり、自らが営んでいる事業が「フリーランス」であると認識している事業者」をフリーランスと定義している。

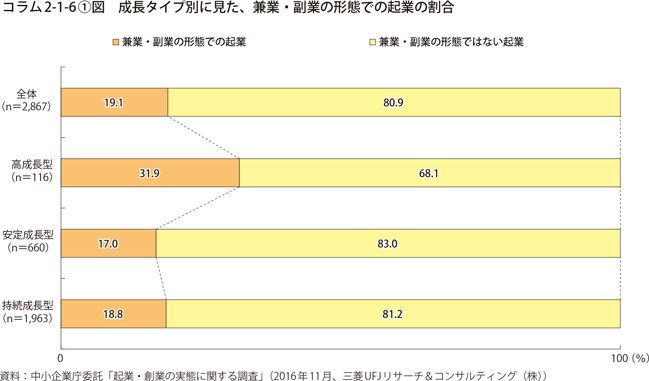

●成長タイプ別に見た、兼業・副業の形態での起業の割合

はじめに、兼業・副業形態で起業した起業家の実態について見ていく。コラム2-1-6〔1〕図は、起業家全体のうち、兼業・副業の形態で起業した割合について、創業後5~10年経過後の現在の成長タイプ別に見たものである。これを見ると、起業家全体のうち約2割が起業する際に兼業・副業の形態を選択していることが分かる。さらに、成長タイプ別に見てみると、高成長型の企業の起業家の方が、安定成長型や持続成長型の企業の起業家に比べて、兼業・副業の形態を選択している割合が高くなっている。

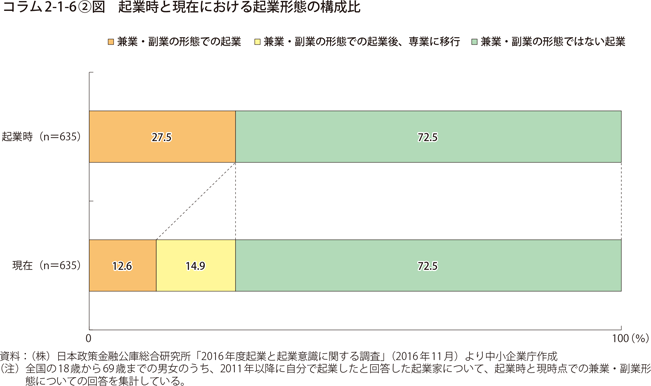

●起業時と現在における企業形態の構成比

続いて、(株)日本政策金融公庫総合研究所が行った、「2016年度起業と起業意識に関する調査21」により、起業時と現在の兼業・副業形態について見てみると、兼業・副業形態で起業した起業家のうち、約半数の起業家は起業後しばらくして兼業・副業の形態を辞め、自身が起業した事業のみの専業形態に移行していることが分かる。

21 (株)日本政策金融公庫総合研究所が、2016年11月に全国の18歳から69歳のインターネットモニター31万7,861人を対象に行ったアンケート調査。

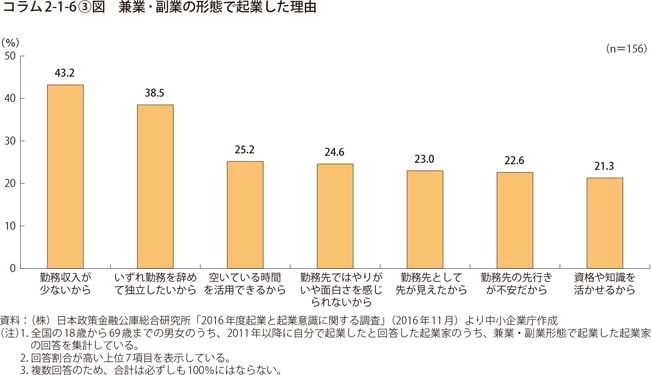

●兼業・副業形態で起業した理由

また、同じ調査により、兼業・副業形態で起業した起業家が兼業・副業の形態で起業した理由について見てみると、「勤務収入が少ないから」が最も高く、次いで「いずれ勤務を辞めて独立したいから」、「空いている時間を活用できるから」の順になっている(コラム2-1-6〔3〕図)。このことからも、兼業・副業の形態で起業したのは、本業の勤務収入を補填するためといった本業に重きを置いた理由を回答する割合が高いものの、一方で兼業・副業形態での起業を経験した後に、事業を本業にしようとしている割合も同様に高いことが見て分かる。

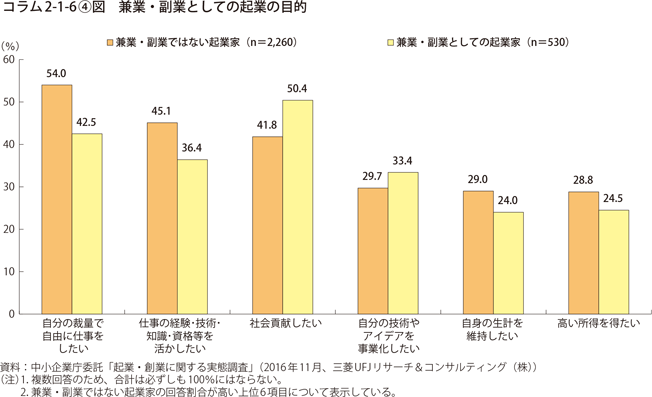

●兼業・副業としての起業の目的

次に、兼業・副業の形態で起業した起業家(以下、「兼業・副業としての起業家」という。)が起業する目的について、兼業・副業の形態で起業していない起業家(以下、「兼業・副業ではない起業家」という。)と比較してみると、兼業・副業ではない起業家が「自分の裁量で自由に仕事がしたい」、「仕事の経験・技術・知識・資格等を活かしたい」の割合が高い一方で、兼業・副業としての起業家は「社会貢献したい」の割合が最も高くなっており、また「社会貢献したい」、「自分の技術やアイデアを事業化したい」の割合については、兼業・副業ではない起業家に比べて高くなっていることが分かる(コラム2-1-6〔4〕図)。

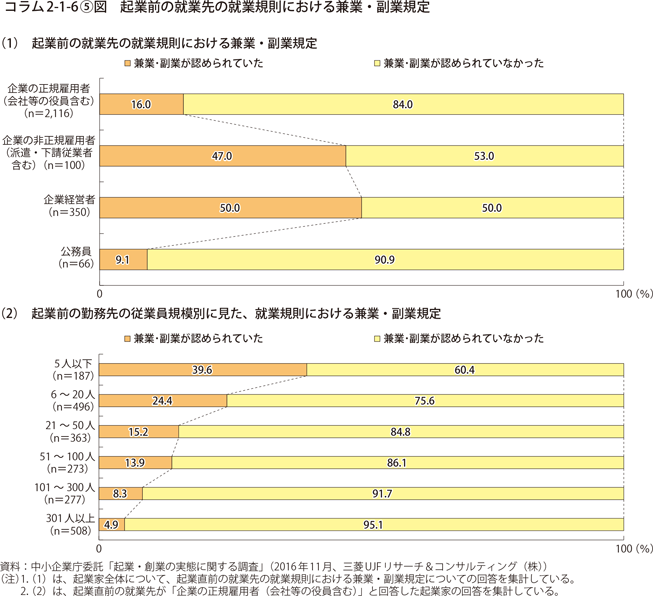

●起業前の就業先の就業規則における兼業・副業規定

ここからは、兼業・副業としての起業家がどのような就業先から起業したのかについて見ていく。

はじめに、起業前の就業先の就業規則における兼業・副業規定について見たものがコラム2-1-6〔5〕図であるが、これを見ると、「企業の非正規雇用者(派遣・下請従業者含む)」や「企業経営者」については、兼業・副業が認められていた割合が約半数であるのに対し、「企業の正規雇用者(会社等の役員含む)」については約8割が兼業・副業が認められていなかったと回答している。さらに、起業前の就業先が企業の正規雇用者であった人に対して、勤務先の従業員規模別に、就業規則における兼業・副業規定について見てみると、従業員規模が大きくなるにつれて、兼業・副業が認められていなかったと回答する割合が上がっていることが分かる。

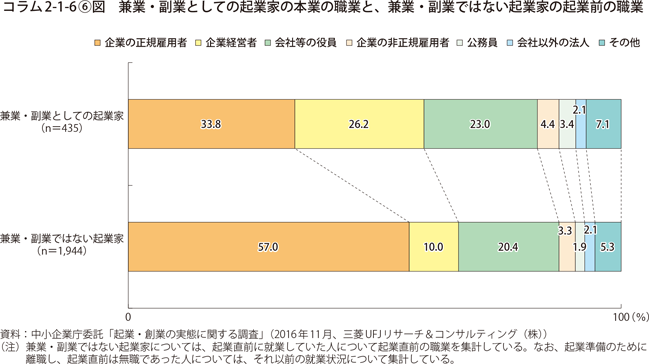

●兼業・副業としての起業家の本業の職業と、兼業・副業ではない起業家の起業前の職業

続いて、兼業・副業としての起業家の本業の職業について見てみると、兼業・副業としての起業家は、「企業の正規雇用者」の割合が最も高くなっていることが分かる(コラム2-1-6〔6〕図)。また、兼業・副業としての起業家は、「企業経営者」の割合が兼業・副業ではない起業家に比べて特に高くなっている。以上より、兼業・副業の形態で起業する起業家は、勤務先に雇用されながら兼業・副業の形態で起業する割合が最も高いものの、そのほかにも、既に事業を経営しているが、本業とは別の事業を行うために別の企業を起業するといったような兼業・副業の形態もあることが分かる。

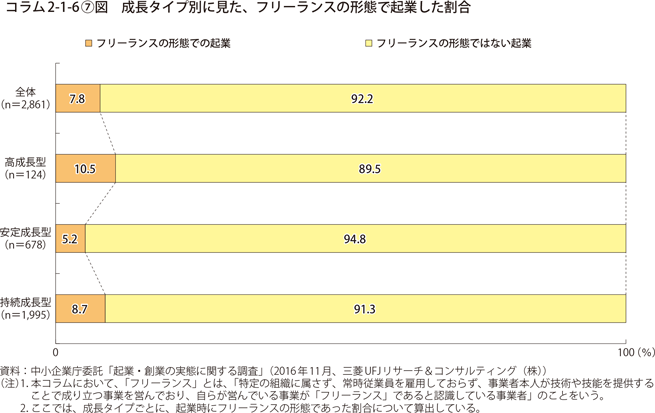

●成長タイプ別に見た、フリーランスの形態での起業について

ここからは、フリーランスの形態での起業について確認していく。コラム2-1-6〔7〕図は、起業時にフリーランスの形態で起業した割合を成長タイプ別に見たものである。これを見ると、全体のうち7.8%の起業家が、フリーランスの形態で起業していることが分かる。また、成長タイプ別に見ると、高成長型の企業の起業家の方が、安定成長型や持続成長型の企業の起業家に比べて、フリーランスの形態で起業している割合が高くなっている。

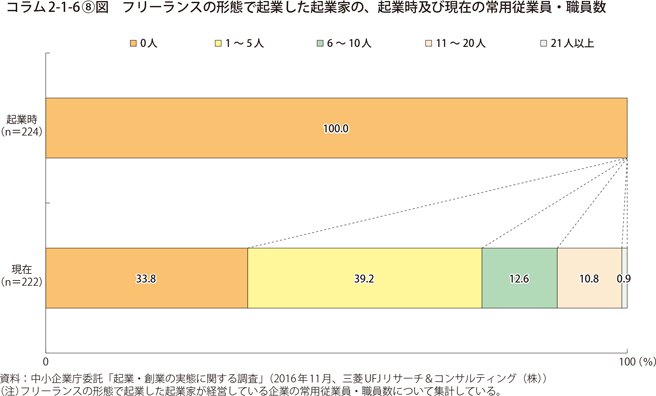

●フリーランスの形態で起業した起業家の、起業時及び現在の企業規模

コラム2-1-6〔2〕図で、兼業・副業としての起業家は、兼業・副業から専業へ移行することを見てきたが、フリーランスについても起業後の動向を確認してみる。コラム2-1-6〔8〕図は、フリーランスの形態で起業した起業家について、起業した企業の起業時及び現在の常用従業員・職員数についてそれぞれ見たものである。これを見ると、フリーランスの形態で起業した起業家のうち、約7割の起業家が従業員を雇用し、フリーランスではなくなっていることが分かる。

以上、本コラムでは多様な形態での起業として、兼業・副業としての起業とフリーランスとしての起業の実態について確認してきた。これら二つの起業の形態には、「小さく事業を始める」という共通点がある。初期投資もなるべく掛けず、小さく事業を始めることで、万が一事業が軌道に乗らなかった場合でも、失敗時のリスクを最小限に抑えることができるだろう。これまで示してきた調査結果において、起業に対して、失敗時の負債等のためにリスクが高いというイメージを持っている者が、起業に関心の有無にかかわらず多いことも見てきたが、兼業・副業やフリーランスといった形態での起業が広くに認識されることで、リスクが低い、起業のハードルが低いといった、新しい起業のイメージが浸透し、今後起業の裾野が広がっていくことが考えられる。