2 雇用環境の背景にある就労、産業等の構造(企業と求職者間のミスマッチの状況)

以降では、前項で確認した雇用環境の現状について、その背景にある就労、産業等の構造を分析する。

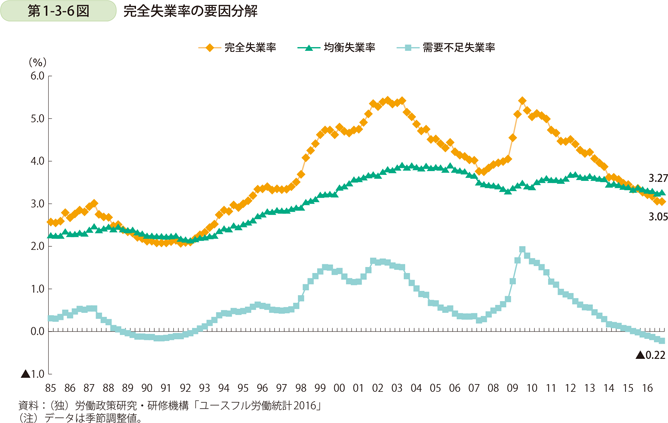

ここでは、UV分析3と呼ばれる手法を用い、完全失業率を均衡失業率4と需要不足失業率の二つに分解し、構造的な失業と景気変動に伴う失業の2つの要因への分解を行う。

要因分解の結果を確認すると、足下では需要不足による失業率がマイナスになっており、現在生じている失業は、企業と求職者の間で求める能力・資格・労働条件等についての違い(ミスマッチ)が発生していることや、求職者の求職活動と企業の選考活動等の労働移動に時間を要していることによる、構造的失業であることが分かる(第1-3-6図)。雇用のミスマッチには、職業(職種)、年齢、雇用形態等によるものが想定されるが、ここでは、職業(職種)と雇用形態によるものについて具体的に見ていく。

3 UV分析の詳細については、(独)労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2016」を参照。

4 「均衡失業率」は、雇用失業率(雇用者数と失業者数の合計に占める失業者数の割合)と、欠員率(雇用者数と未充足求人数の合計に占める未充足求人数の割合)が等しくなる失業率と定義し、また、完全失業率との差を「需要不足失業率」と定義している。

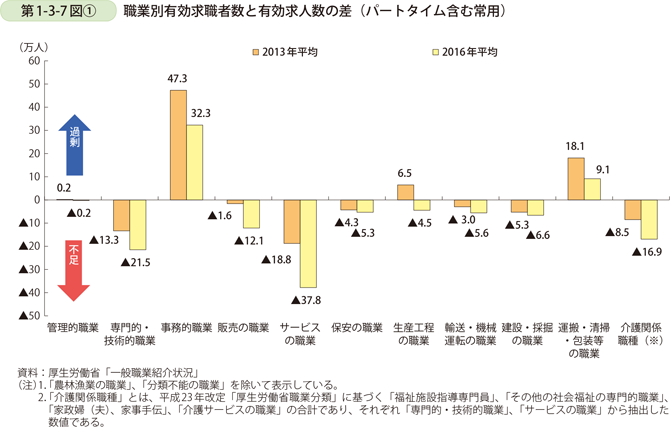

はじめに、企業の求める職種と、求職者の求める職種のミスマッチを確認する。有効求職者数と有効求人数を職種別に見ると、2013年および2016年のどちらにおいても、事務的職業では有効求職者数が有効求人数を大きく上回る一方で、サービスの職業及び専門的・技術的職業では有効求職者数が有効求人数を大きく下回っており、企業と求職者でミスマッチが生じていることが分かる(第1-3-7図〔1〕)。2013年から2016年にかけての変化を見ると、販売の職業、サービスの職業及び介護関係職種をはじめとして、どの職種においても人手の不足度合いが強まる傾向にある。他方で、事務的職業においては引き続き有効求職者数が有効求人数を大きく上回る状態が続いており、企業の求める職種と求職者の求める職種のミスマッチが引き続き存在することが分かる。

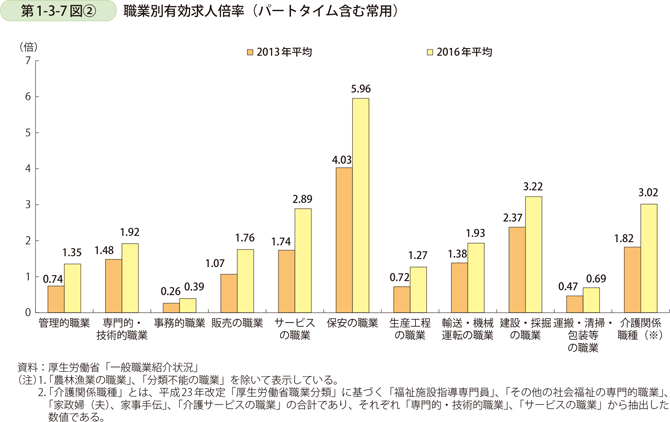

なお、職種によって求職者数及び求人数が大きく異なるため、2013年から2016年にかけての有効求人倍率を職種別に確認すると、直近3年間でどの職種でも上昇しており、有効求職者数に対して有効求人数が増加しているものの、事務的職業、運搬・清掃・包装等の職業では1倍を下回っており、依然として有効求職者数が有効求人数を上回っている(第1-3-7図〔2〕)。

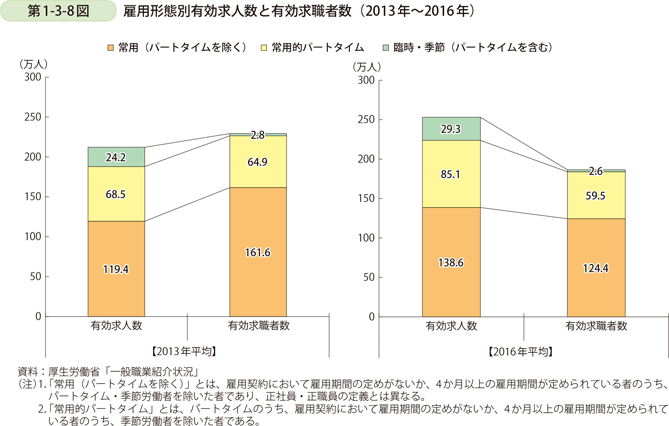

続いて、企業と求職者間の雇用形態のミスマッチについて確認する。有効求人数と有効求職者数を雇用形態別に比較すると、2013年時点では常用(パートタイムを除く)5については求人数が求職者数を下回る一方、常用的パートタイム6、臨時・季節(パートタイムを含む)7については求人数が求職者数を上回っており、雇用形態によるミスマッチが生じていたことが推測される(第1-3-8図)。その後、2013年から2016年にかけて全ての雇用形態で求人数が増加する一方で、常用(パートタイムを除く)を中心に求職者数は減少し、全ての雇用形態で求人数が求職者数を上回ることとなった。このことから、企業と求職者間の雇用形態のミスマッチは、2013年から2016年にかけて縮小したと推測される。また、2013年から2016年にかけての有効求人数の増加割合で見ると、常用(パートタイムを除く)よりも常用的パートタイム及び臨時・季節(パートタイムを含む)の伸び率が大きいことが分かる。

5 常用(パートタイムを除く)とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められている者のうち、パートタイムを除く者を指す。

6 常用的パートタイムとは、週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者のうち、雇用期間の定めがないか、又は4か月以上の雇用期間によって就労する者を指す。

7 臨時とは、雇用契約において1か月以上4か月未満の雇用契約期間が定められている仕事を指し、季節とは、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して一定の期間(4か月未満、4か月以上の別を問わない。)を定めて就労するものを指す。

我が国の雇用環境が改善する中で、現在の失業は、ミスマッチ等に起因する構造的失業といえる状況になっていることが分かった。また、構造的失業の背景には、企業の求める職種と求職者の求める職種のミスマッチがあると考えられる。

コラム1-3-1

雇用形態別求人数と産業構造の変化の関係

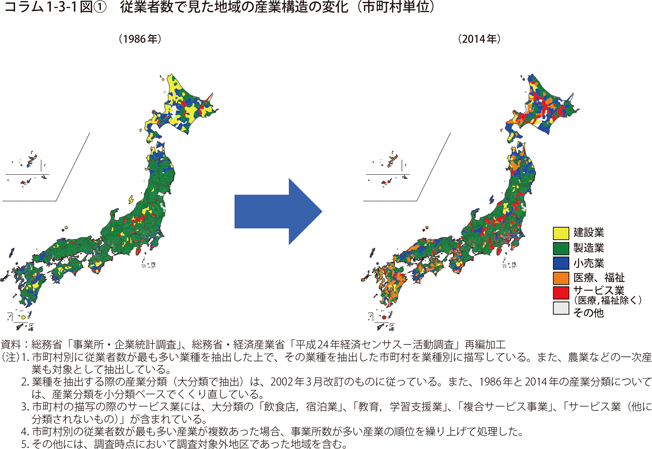

企業の常用的パートタイム、臨時・季節(パートタイムを含む)の求人数の伸び率が大きい背景としては、我が国の産業構造の変化が考えられる。各市町村において3、最も従業者数が多い産業の変化を長期的に見ると、1986年時点では北海道、青森県、高知県、九州及び沖縄を除くほぼ全ての地域で、製造業の従業者が最多となる市町村が最も多かったが、2014年時点では、小売業やサービス業、特に医療・福祉の従業者数が最多となる市町村が著しく増加しており、製造業からサービス業へと産業構造が変化していることが分かる(コラム1-3-1図〔1〕)。

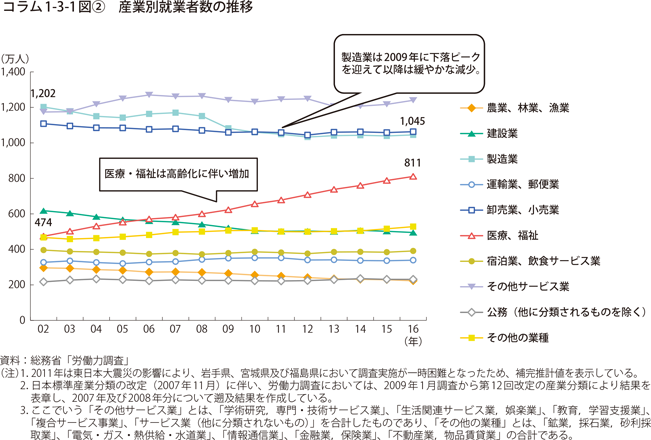

また、産業構造の変化を受けて、我が国全体の就業者数の構造も大きく変化している。製造業の就業者数は緩やかな減少傾向にある一方で、医療,福祉の就業者数は一貫して増加を続けており、2002年時点と比較するとほぼ倍増していることが分かる(コラム1-3-1図〔2〕)。このことから、我が国の就業構造におけるサービス産業の割合が高まっていることが分かる。

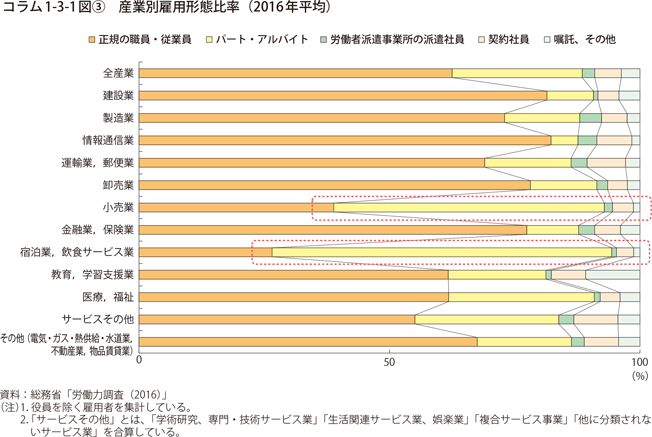

他方で、産業別に雇用形態比率を確認すると、小売業及び宿泊業,飲食サービス業で特に正規の職員・従業員以外の比率が高く、製造業では全産業平均に比べ正規職員の比率が高い(コラム1-3-1図〔3〕)。サービス業においては、在庫を持つことが可能な製造業と異なり、一般に生産と消費が同時に行われるという時間的・空間的な同時性等から、季節的な需要の変化等に対応する必要があるため、パートタイム・アルバイト及び派遣社員等が多いという特徴につながっている可能性がある。上述の産業構造の変化に伴って、このような非正規雇用者の比率の高いサービス産業のウェイトが高まっていることが、企業における常用的パートタイム、臨時・季節(パートタイムを含む)の求人数の伸び率が大きい一因となっていると考えられる。