2 多様な人材の活用と多様な人材を活用するための柔軟な働き方

ここまでは、主に中核人材としての女性・シニアの活用に軸を置いて現状分析を行った。以降では、中小企業が、多様な人材を活用するための柔軟な働き方を推進する際の、人材活用に当たっての課題や、活用を通して得られる効果について分析を行っていく。なお、本節ではこれ以降、「多様な人材」とは女性・シニアに加え、外国人や障がい者を含むものとする22。

|

第2部 中小企業のライフサイクル

|

2 多様な人材の活用と多様な人材を活用するための柔軟な働き方

ここまでは、主に中核人材としての女性・シニアの活用に軸を置いて現状分析を行った。以降では、中小企業が、多様な人材を活用するための柔軟な働き方を推進する際の、人材活用に当たっての課題や、活用を通して得られる効果について分析を行っていく。なお、本節ではこれ以降、「多様な人材」とは女性・シニアに加え、外国人や障がい者を含むものとする22。

22 「ダイバーシティ経営」における「多様な人材」とは、性別、年齢、人種や国籍、障がいの有無、性的指向、宗教・心情、価値観等の多様性だけでなく、キャリアや経験、働き方等に関する多様性も含むと定義されている(経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」より)。

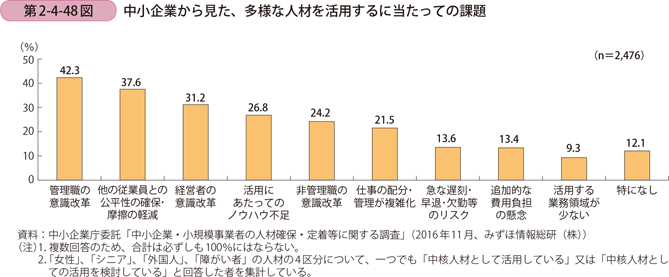

〔1〕多様な人材を活用する上での課題

はじめに、多様な人材を活用するに当たって中小企業が認識する課題について見ていこう。第2-4-48図を見ると、「管理職の意識改革」の回答割合が最も高く42.3%となっており、次いで「他の従業員との公平性の確保・摩擦の軽減」が37.6%となっている。

多様な人材だけでなく、男性の働き盛りの世代等も含めた様々な人材を活用するに当たっては、個々の家庭事情・能力・適性・希望に応じた対応が必要となることから、マネジメントを直接担う管理職の意識改革や、従業員同士の調整に課題を感じる割合が高いことが示唆される。

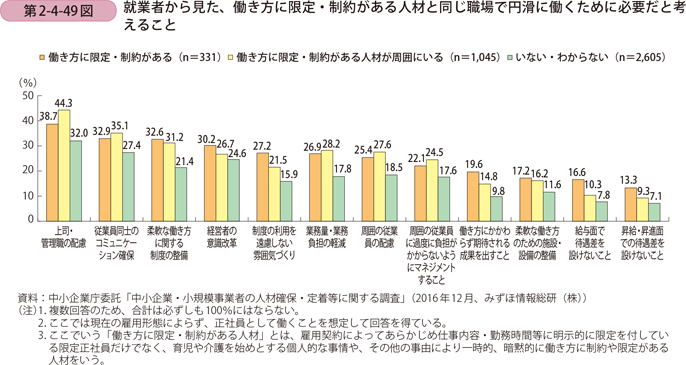

なお、多様な人材が必ずしも働き方に制約や限定がある人材とは限らないが、「(時間や場所にとらわれない)柔軟な働き方」の許容・推進の観点から、勤務地・勤務内容・勤務時間等に限定や制約がある人材と同じ職場で働くために、就業者側が必要だと考える企業の取組について見たものが第2-4-49図である。

同図では、自身が働き方に限定・制約があるか否か、同じ職場にそのような人材がいるか否かの別にその傾向の違いを確認している。

総じて、「上司・管理職の配慮」が最も重視されており、中でも働き方に限定・制約がある人材が周囲にいる者については44.3%と、とりわけ高い回答割合となっている。また、「従業員同士のコミュニケーション確保」についても総じて重視する傾向が強い。

他方で、同図を見ると、立場によって必要性の認識には相当の開きがあり、前掲第2-4-48図のとおり、企業においては課題として第2位に「他の従業員との公平性の確保・摩擦の軽減」が挙げられていたが、このような認識の違いに配慮しながら従業員間の融和を図り、業務配分等の適切な調整を行う必要があることを指摘できる。

〔2〕柔軟な働き方を実現するための方策と中小企業の経営に与える効果

以降は課題に対する対応策や、そのための取組が経営にどのような効果を与えるかについて見ていこう。

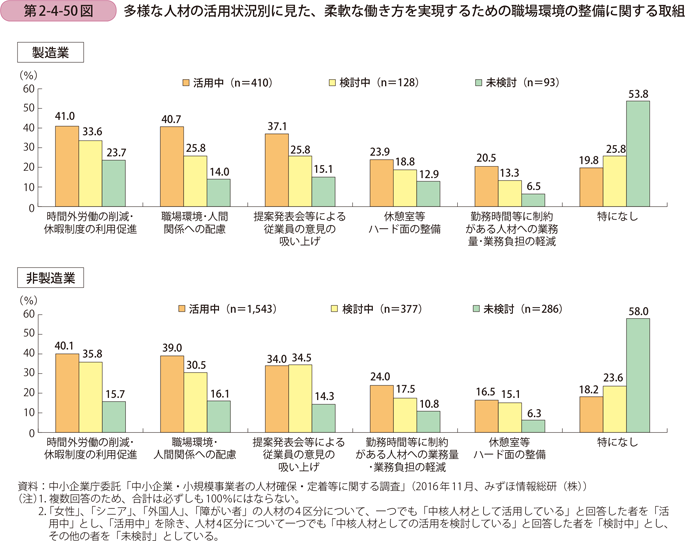

第2-4-50図は、柔軟な働き方の実現のために行っている職場環境の整備に関する取組について、多様な人材の活用状況別に見たものである。同図を見ると、製造業・非製造業共に活用中の企業では、「職場環境・人間関係への配慮」について、検討中又は未検討の企業と比較して、より実施されている傾向がうかがえる。

多様な人材を活用する中小企業では、柔軟な働き方のための制度面の整備だけでなく、その制度が円滑に運用されるための職場環境を整備することで、柔軟な働き方を実現している可能性が示唆される。

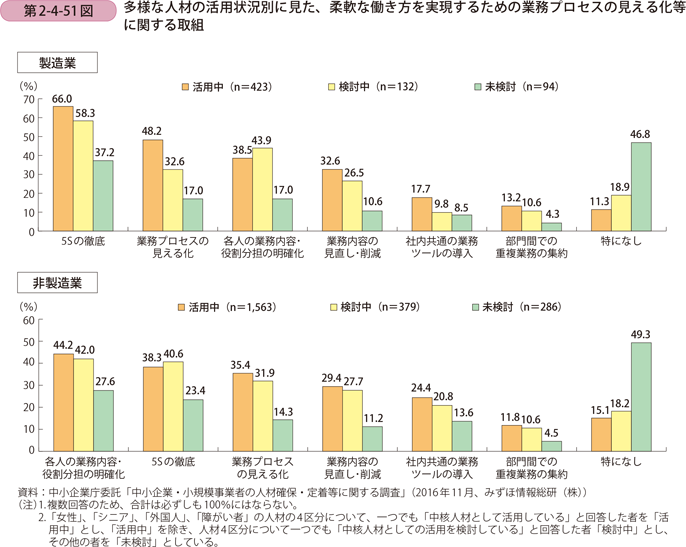

柔軟な働き方の実現や、多様な人材を含む従業員間の業務量・業務内容の適切なマネジメントのためには、自社の業務のモジュール化・タスク化を含めた、業務プロセスの見える化や5S23の取組等が有効だと考えられる。第2-4-51図は、職場環境に関する取組と同様、柔軟な働き方を実現するために行っている業務プロセスの見える化等の取組について、人材の活用状況別に確認したものである。

23 「整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)」を指し、これらの五つの取組のレベルを高めることで、業務効率化による利益率の向上や職場の快適性の向上等の効果が期待される。5Sの詳細については経済産業省「改善マニュアル(5Sによる作業のムダ・ミス削減)」を参照。

同図を見ると、特に製造業において多様な人材を活用・検討している企業ほど、柔軟な働き方を実現するための業務プロセスの見える化等の取組が進捗している傾向がうかがえる。

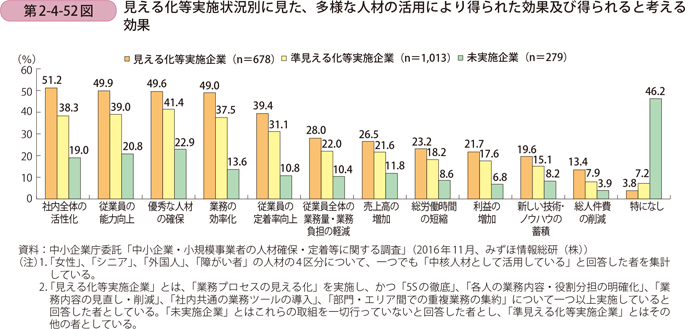

多様な人材を活用する企業の中でも、活用の効果についてどのような差異が生じているのかを確認していこう。第2-4-52図は、多様な人材を活用する企業について、柔軟な働き方の実現のために実施している業務プロセスの見える化等の取組の実施度合いに応じて、「見える化等実施企業」、「準見える化等実施企業」、「未実施企業」に区分し、それぞれについて多様な人材の活用により得られた、及び得られると考える効果について確認したものである。

同図を見ると、多様な人材を活用している企業の中でも、業務プロセスの見える化等の取組状況によって人材活用の効果には差が生じていることが分かる。業務プロセスの見える化未実施企業においては、多様な人材の活用効果として「特になし」を挙げる割合が最も高く46.2%、次いで「優秀な人材の確保」が22.9%となっており、人材確保以外の副次的効果を挙げる割合は極めて少ない。

他方で、多様な人材を活用しており、業務プロセスの見える化等に取り組んでいる企業では、「社内全体の活性化」、「従業員の能力向上」、「優秀な人材の確保」、「業務の効率化」といった、様々な効果を感じていることが分かる。

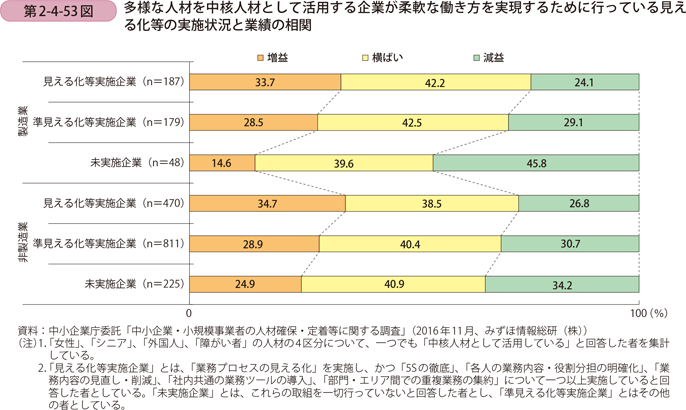

また、このような業務プロセスの見える化等の取組は、業務の標準化による効率化や生産性向上につながり、企業の業績向上にも資するものだと考えられる。第2-4-53図は、多様な人材を活用している企業について、柔軟な働き方の整備のための業務プロセスの見える化等の実施度合いと、直近の経常利益の傾向を確認したものである。製造業、非製造業共に業務プロセスの見える化等の取組による業績の差が顕著である。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |