第3節 多様な人材の活用と柔軟な働き方

生産年齢人口の減少は我が国の構造的な課題であり、働き手の減少は、そのまま生産力・供給力の低下を意味する。他方、高齢化の中で、働き手が引退するだけであれば、生産は減るが消費は継続するため、消費がすぐに低下することはない11。むしろ、高齢化という構造的要因に対して、不可逆的に医療・福祉業での労働需要が増加する一方で、他の産業での労働需要の急激な減少が想定されないことを踏まえると12、労働需給のひっ迫は当面続くことが予想される。

|

第2部 中小企業のライフサイクル

|

第3節 多様な人材の活用と柔軟な働き方

生産年齢人口の減少は我が国の構造的な課題であり、働き手の減少は、そのまま生産力・供給力の低下を意味する。他方、高齢化の中で、働き手が引退するだけであれば、生産は減るが消費は継続するため、消費がすぐに低下することはない11。むしろ、高齢化という構造的要因に対して、不可逆的に医療・福祉業での労働需要が増加する一方で、他の産業での労働需要の急激な減少が想定されないことを踏まえると12、労働需給のひっ迫は当面続くことが予想される。

11 内閣府「地域の経済2016」より。

12 第1部第3章コラム1-3-1図〔2〕参照。

また、第1部第3章で指摘したとおり、均衡失業率は長期的に漸増しており、足下ではほぼ完全雇用の状態になっている。このような環境下において、生産力・供給力を維持するためには、雇用者と労働者のミスマッチの解消や労働移動の円滑化により均衡失業率を低減させる取組に加え、女性やシニア13等、これまで労働参加率が低かった人材の活用がますます重要になる。他方、このような人材がこれまで活用されなかったのは、家庭等の事情でフルタイムの勤務が難しいなど、労働に当たっての制約があったことが背景として考えられる。

13 本調査において「シニア」とは、60歳以上と定義している。

そのような中で、中小企業ならではの柔軟性を活かして、柔軟な働き方を受入れ、多様な人材を活用することにより成長を遂げる中小企業も存在する。

本節では、これまで労働参加の低かった人材について、その制約要因を取り除いて労働市場に参画してもらうべく、はじめに我が国における長期的な就業状況の推移や、無業の理由等について分析を行う。また、実際に働く人材が、どのようなニーズを持っており、どのような条件が満たされれば継続的に就業したいと考えるかについて、有業者を対象とした分析を行う。最後に、中小企業における多様な人材の活用状況や、柔軟な働き方の整備状況、そうした取組を通して得られる効果について分析を行う。

1 多様な人材の活用

〔1〕女性・シニアの活用状況

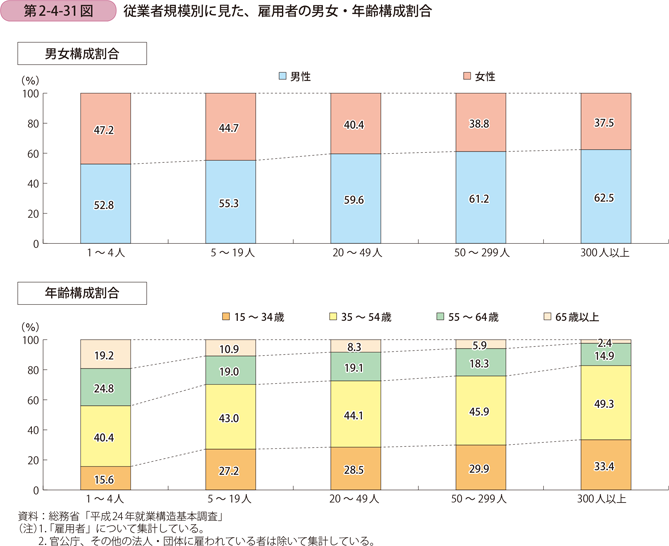

はじめに、各事業者における女性やシニアの活用状況を確認する。第2-4-31図を見ると、規模の小さい事業者ほど女性の占める割合が高くなり、また同様に、年齢構成についても規模が小さくなるほど年齢層が高い人材の割合が高くなる傾向がある。

規模の小さい事業者が、女性やシニアの雇用の受皿として重要な役割を果たしていること、及び、規模の小さい事業者にとっても、女性やシニアの活用が事業の運営に不可欠であることが指摘できる。

次に、我が国全体における女性やシニアの就業状況について長期的な推移を確認し、労働力としての潜在性や今後の展望について分析を行う。

〔2〕女性の就業状況

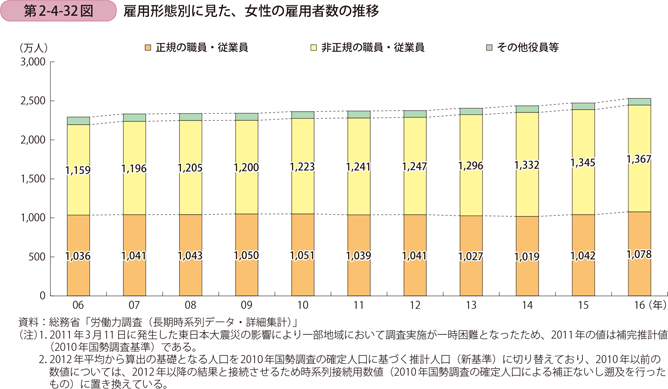

第1部第3章において、長期的に女性の就業率は上昇しており、特にM字カーブの谷の部分である25~44歳の女性の労働参加が徐々に進捗している状況を確認した。本節においては、その詳細を確認すべく、就業の状況、労働移動について分析を行う。はじめに、第2-4-32図を確認すると、過去10年間で女性の雇用者数が約240万人増加しており、雇用形態別の内訳を見ると、特に非正規の職員・従業員14の寄与が大きいことが分かる。

14 なお、大多数は自発的に非正規の職員・従業員としての雇用形態を選択しており、「正規の職員・従業員の仕事がないから」とする割合は11.5%である(総務省「労働力調査(詳細集計2016年平均)」より)。

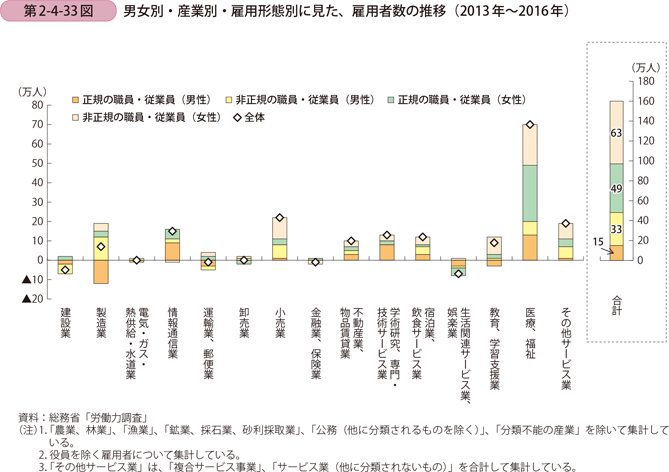

なお、あわせてどのような産業においてこのような女性の雇用者数の増加が寄与しているかについて、2013年から2016年の雇用者数の変化を男女別に確認したものが第2-4-33図である。我が国経済の緩やかな回復基調の影響もあり、合計について確認すると、男性・女性共に全ての雇用形態において雇用者数は増加している。

産業の内訳を確認すると、第1部第3章で指摘した産業構造の変化もあり、「医療,福祉」において正規の職員・従業員(女性)が29万人増、非正規の職員・従業員(女性)が21万人増であり、とりわけ女性の寄与度が大きい。そのほかの産業について確認すると、「卸売業」、「生活関連サービス業,娯楽業」を除く全ての産業において、女性の正規の職員・従業員数が増加している。また、非正規の職員・従業員の女性については、「小売業」、「教育,学習支援業」、「その他サービス業」といったサービスの産業を中心に増加幅が大きくなっている。

〔3〕シニアの就業状況

次にシニアの就業状況について、長期の推移を確認する。第1部第3章において、2012年の高年齢者雇用安定法の一部改正や、2013年の厚生年金の支給開始年齢の引上げ以降、就業率の上昇が堅調であるのは、高齢者の中でも比較的若い60~69歳であることを確認した。

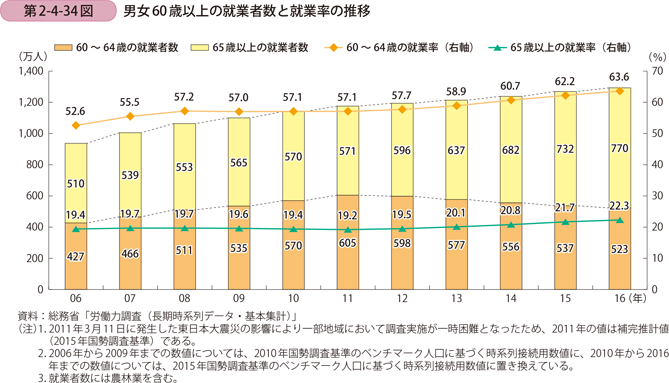

第2-4-34図により60歳以上の就業者数と就業率の推移を確認すると、2012年以降一貫して60~64歳の就業率、65歳以上の就業率共に上昇しており、実数で見ると、60~64歳の就業者数が足下で減少しているのに対して、65歳以上の就業者数の増加幅が大きい。

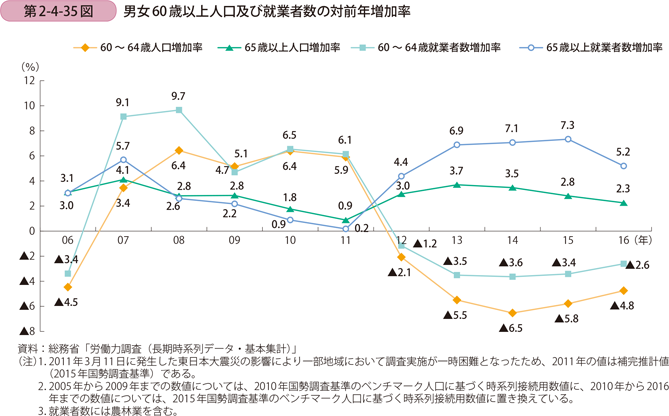

同様に第2-4-35図において、対前年の人口、就業者数に対する増加率を確認すると、60~64歳、65歳以上共に、特に2012年以降人口の増加率を就業者の増加率が上回っており、就業率の数値以上にシニアの労働参加が進んでいる状況が確認できる。

〔4〕女性・シニアの今後の就業に関する展望

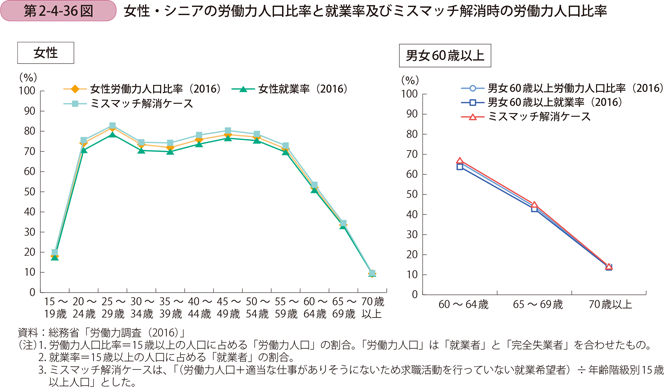

ここまで、生産年齢人口が減少する中で、女性やシニアが重要な労働の担い手として存在感を増していることを確認した。次に、今後の見通しについて考察する。第2-4-36図は、女性やシニアについて、2016年における労働力人口比率と就業率の実績及び、「適当な仕事がありそうにない」、つまりミスマッチのために求職活動を断念している者まで含めた潜在的労働参加率を確認したものである。

同図を見ると、やはり女性もシニアも完全雇用の状態に近く、就業率は労働力人口比率に近接しており、ミスマッチにより労働参加を断念している者を含めても、現状のままでは先行きの労働力の供給源としての余地が大きいとは言い難い。

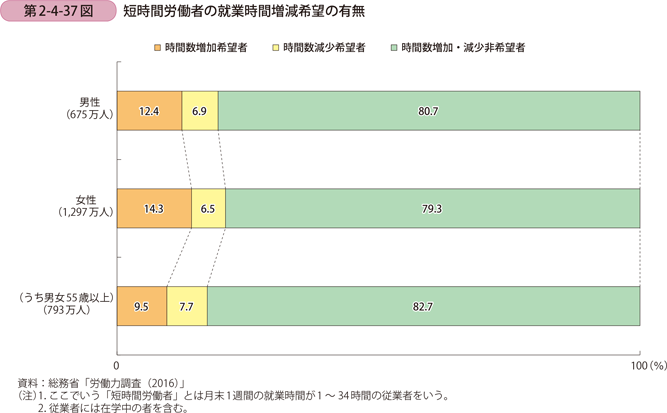

ここで労働力の一要素である、労働時間についても確認を行う。「働き方改革実現会議15」の中で、ワーク・ライフ・バランスの観点等から長時間労働の是正については最重要課題として触れられているとおり、労働時間については抑制の方向にあること、また、第2-4-37図のとおり、実際の短時間労働者のうち就業時間の増加希望を持つ割合は極めて少ないことから、女性やシニアの一人当たりの労働時間の増加による人手不足の解消についても期待は難しいといえよう。

15 2016年9月26日内閣総理大臣決裁により設置された私的諮問機関。同一労働同一賃金等非正規雇用の処遇改善、賃金引上げと労働生産性の向上、時間外労働の上限規制の在り方を始めとする長時間労働の是正等、「働き方改革」のための具体的な実行計画を議論。

〔5〕無業者の分析

今後、人材不足の中で賃上げや正規雇用化が進むことで、企業が提示する労働条件と求職者が希望する労働条件の違いにより生じていたミスマッチが一定程度は解消されることが想定されるものの、現状の労働参加が頭打ちの状況であることを踏まえると、完全失業者の定義には含まれない潜在的な就業希望者も含めて労働参加率を高める必要がある。以降では、こうした就業希望がある無業者の労働参加の制約要因を分析する。

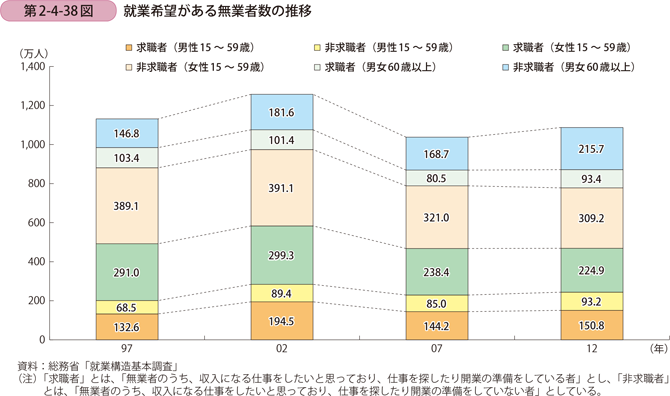

第2-4-38図は、就業希望がある無業者16の推移を確認したものである。同図を見ると、潜在的に就業希望がある無業者は男女合わせて1,000万人以上存在し、2012年時点で、非求職者は15~59歳の男性で93.2万人、同じく15~59歳の女性で309.2万人、男女60歳以上においては215.7万人となっている。

16 ここでいう「就業希望がある無業者」とは、実際の求職活動等の有無にかかわらず「収入になる仕事をしたいと思っている無業者」としているため、労働力調査における「完全失業者」の定義とは異なる。

女性の労働参加の進展によって、15~59歳の女性の就業希望がある無業者数は1997年時点と比較し、直近調査年において減少こそしているものの、依然相当数が就業希望を持ちながら労働参加に至っておらず、シニアについては全体に占める割合が増加傾向にある。このような、潜在的に労働参加の意向のある人材をいかに労働力として活用できるかが、当面の労働力人口の減少に対応するために必須の取組だといえる。

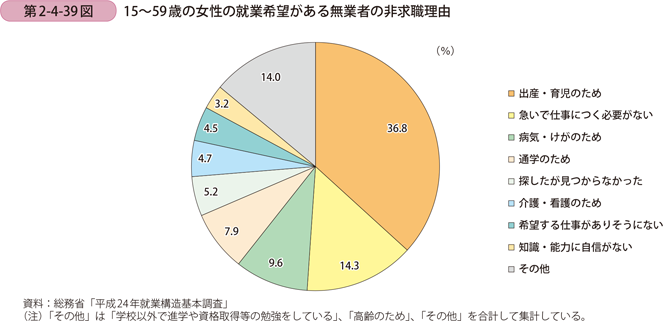

それでは、女性やシニアについて、労働参加の制約要因をそれぞれ確認しよう。第2-4-39図は、15~59歳の女性の、就業希望がある無業者について、非求職理由を確認したものである。同図を見ると、「出産・育児のため」が36.8%と最も高く、女性の労働参加において、出産・育児との両立が大きな課題になっていることが明白である。

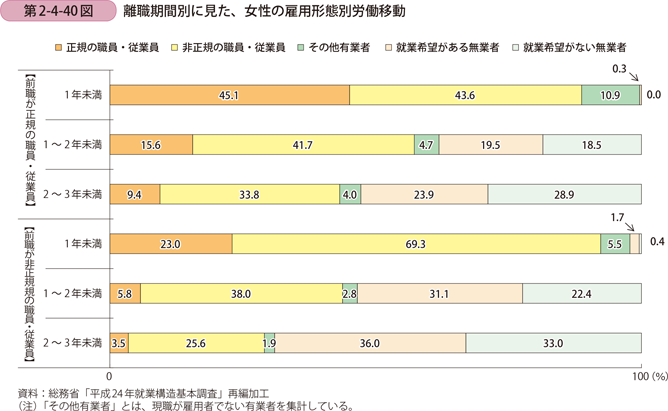

第2-4-40図は、離職理由にかかわらず、前職からの離職期間が女性のその後の就業状態にどのような影響を与えるか、雇用形態・就業の意向別に示したものである。

離職期間が長期化するほど、正規の職員・従業員として復職する割合は下がっていく一方で、就業希望がある無業者の割合は増加していく。

就業希望がある無業者を極力減らしていくためには、そもそもの離職を減らす、あるいは離職期間を最小限にとどめることも重要だと考えられる。

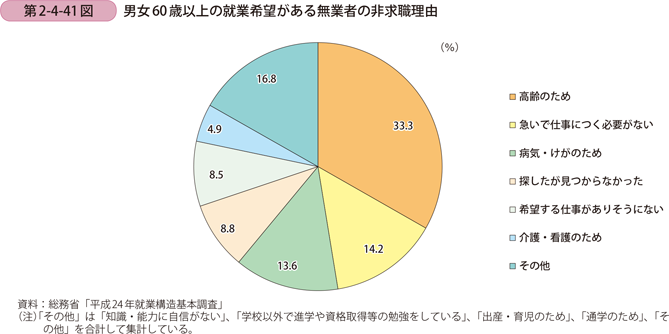

次に、シニアについて同様に非求職理由を確認すると、「高齢のため」が3分の1を占めており、自身の年齢のために求職を断念している者の割合が最も高い(第2-4-41図)。また、「探したが見つからなかった」、「希望する仕事がありそうにない」といったミスマッチ要因を非求職理由として挙げている者は合計すると17.3%となっている。シニアの労働参加の促進には、業務への適性等を考慮しながら高齢者層にも求人の拡大を行うこと17、職業訓練や能力開発等により労働移動の促進を図ることが有効だと考えられる。

17 2017年2月時点において、全国・全産業で見ると、60歳以上の年齢階級において、60歳未満の年齢階級に比べて極端に求人倍率が低いということはない(厚生労働省「一般職業紹介状況(年齢別労働市場関係指標)」より)。地域・産業・職業によって年齢による労働参加への参入障壁は異なるものと推察される。

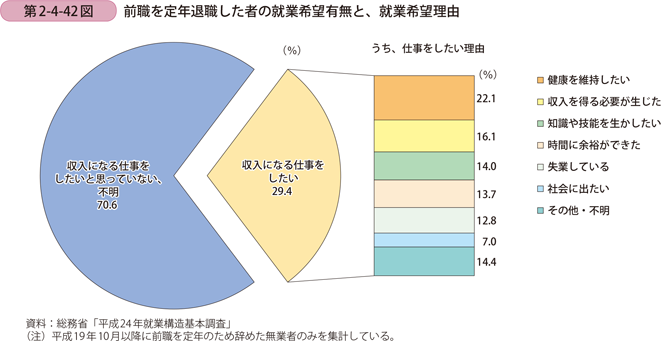

シニアの就業希望がある無業者については、前職の離職理由として「定年のため」が多い18。第2-4-42図により前職を定年退職した無業者19について、今後の就業の意向を確認すると、29.4%が就業の希望を有しており、またそのうち14.0%が仕事をしたい理由として「知識や技能を生かしたい」としている。優秀な人材の確保に苦慮している中小企業にとっては、このような知識・技能及び経験の豊富な定年退職者の潜在能力を活用することも有用であろう。

18 付注2-4-4参照。60歳以上の就業希望がある無業者について、前職の離職理由として「定年のため」が最も高く28.9%、次いで「病気・高齢のため」が17.3%となっている。

19 同図は年齢にかかわらず前職を定年のために辞めた無業者を抽出しているため、約1%とごく僅かながら59歳以下の者も含まれる点に留意が必要である。

〔6〕就業者のニーズの分析

ここまで、無業者について労働参加の制約要因や、その労働力の潜在性について確認を行った。では、実際に働く女性やシニアは、どのような環境であれば継続的に働きたいと考えるのだろうか。本項では、中小企業における女性やシニアの活用の現状として、今後更なる活用が期待される、中核人材としての女性・シニアの活用に焦点を当てた分析を行う20。

20 付注2-4-5参照。中小企業においては、既に女性については7割以上、シニアについては6割以上が労働人材としての活用実績がある一方、中核人材においてはそれぞれ5割程度の活用にとどまる。

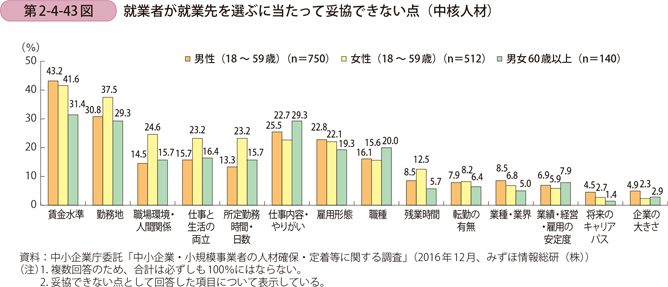

はじめに、今後の転職意向にかかわらず、中核人材の就業先選択における現在の価値観について、男女別・年齢別に示したものが第2-4-43図である。男女・シニアの別に違いが顕著であるのは、女性では、「勤務地」、「職場環境・人間関係」、「仕事と生活の両立」、「所定勤務時間・日数」、「残業時間」について妥協できないとする割合が高くなっている。他方、シニアについては女性ほど顕著ではないものの、「仕事内容・やりがい」、「職種」について他の区分より重視する傾向がうかがえる。

これらの違いは、女性については家庭等の事情から時間や場所について相対的に制約があり、シニアについては、これまでの職務経験や技能レベルを活かした職務内容に就きたいということが推察される。こうした傾向も踏まえると、女性についてはワーク・ライフ・バランスに関わる労働条件の整備や、テレワーク等の時間や場所にとらわれない働き方を用意すること、シニアについては、本人の体力や希望を考慮しながら適切な業務領域に配置することで、更に活躍の余地が広がる可能性があることが示唆される。

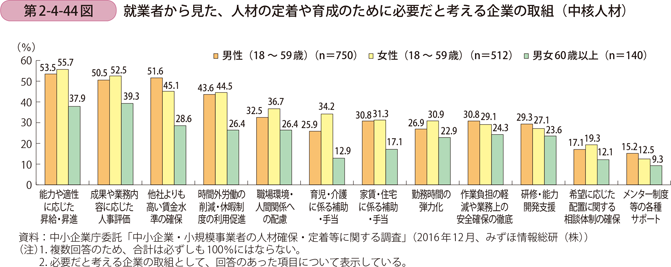

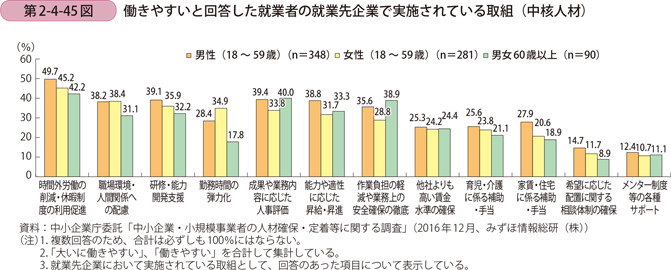

次に、女性やシニアが中核人材として働く際に、就業先企業に求める取組、及び現在の職場が「働きやすい」と回答した就業者の就業先企業で実際に実施されている取組について示したものが第2-4-44図と第2-4-45図である。

第2-4-44図において、それぞれの人材が重視する企業の取組を見ると、「能力や適性に応じた昇給・昇進」、「成果や業務内容に応じた人事評価」といった評価に関する項目については男女間で大きな違いが見られない一方で、「職場環境・人間関係への配慮」、「勤務時間の弾力化」といった労働環境に関する項目や「育児・介護に係る補助・手当」といった項目については、より女性において重視する傾向が見られる。

また、就業先企業での取組の実施状況と、働きやすさとの相関についても第2-4-45図によって確認すると、総じて「働きやすい」と回答した就業者の就業先企業で最も実施されている取組は「時間外労働の削減・休暇制度の利用促進」であった。

同図を見ると、女性については「勤務時間の弾力化」について実施割合が34.9%と、労働時間に関する項目がより働きやすさに影響を与えている可能性が示唆される。

シニアについては、「成果や業務内容に応じた人事評価」について働きやすさに与える影響が大きい一方で、「作業負担の軽減や業務上の安全確保の徹底」についても働きやすさと高い相関関係を示していることがうかがえる21。

21 「作業負担の軽減や業務上の安全確保」について男女で違いが生じている影響の一つに、従事する業務領域の違いが考えられる。調査対象の中核人材の業務領域について、男性(18~59歳)の「研究開発・設計」16.9%、「生産・運搬」17.1%、男女60歳以上の「研究開発・設計」16.4%、「生産・運搬」12.9%に対して、女性(18~59歳)はそれぞれ9.6%、6.1%にとどまる。

〔7〕中小企業における中核人材としての女性・シニアの活用

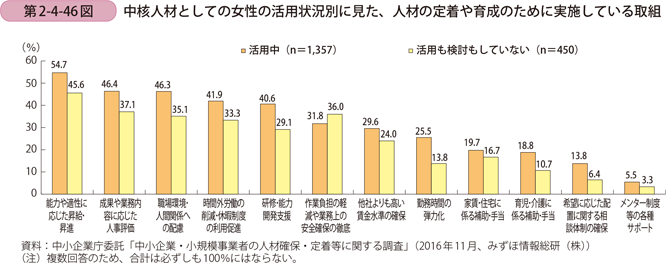

それでは、中小企業においては、どのような制度が整備されているのだろうか。中核人材としての女性・シニアの活用状況別に、人材の定着や育成のために実施している取組を見たものが第2-4-46図である。

女性を中核人材として活用している企業では、「作業負担の軽減や業務上の安全確保の徹底」を除く全ての項目において活用も検討もしていない企業に比べ実施割合が高い。「職場環境・人間関係への配慮」、「時間外労働の削減・休暇制度の利用促進」、「勤務時間の弾力化」といった、女性が重視する働きやすさにつながる職場環境の整備についてはとりわけ取組状況の差が顕著である。

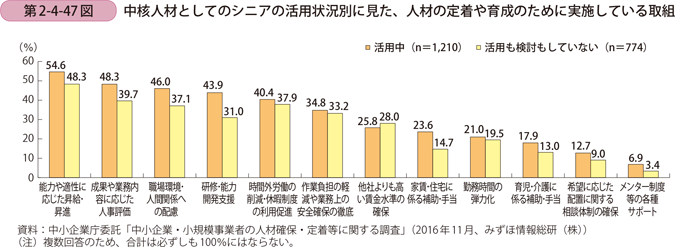

同様に、中核人材としてシニアを活用している企業とそうでない企業について確認すると、「他社よりも高い賃金水準の確保」を除き、総じて活用中の企業の実施状況が活用も検討もしていない企業を上回っている(第2-4-47図)。また、第2-4-46図と同様、「研修・能力開発支援」についても取組の差が大きい。

このように、人材の定着や育成のための取組を充実させ、働きやすい職場環境を整備することで、女性やシニアといった多様な人材を活用している中小企業も存在することが指摘できる。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |