3 まとめ

ここまで見てきたように、中小企業における人材の採用・定着に向けては、例えば昇給・昇進等の人事評価制度といった社内制度の整備だけでなく、時間外労働の削減や職場環境への配慮等、働きやすい環境の整備に向けた取組を併せて行うことで、より効果を発揮すると考えられる。また、就業者から見ても、中核人材、労働人材の別にかかわらず、職場の環境整備に向けた仕事の采配の最適化や、経営陣含めた社内でのコミュニケーションの円滑化が、就業の満足度に大きな影響を与えることが推察される。

中小企業における人材の定着のためには、社内制度の整備とともに、雰囲気のいい職場環境づくりに努めることで、従業員の就業の満足度を高め、離職の可能性を減らしていくことが必要であるといえる。

事例2-4-1. 株式会社喜久屋

生産体制の工夫や公平な評価制度の運用、働きやすい職場環境づくりにより、採用・定着に成功する企業

東京都足立区に本社を置く株式会社喜久屋(従業員191名、資本金1,000万円)は、1956年にクリーニング会社として出発し、現在は店頭クリーニングのほかにもマンションの管理会社等と連携したクリーニング取次システムの運用、宅配クリーニング、衣類・布団等の無料保管サービス等、国内外で幅広く事業を展開している。

同社の主戦力であるパートタイム従業員158名の大半は女性であり、20代から70代まで幅広い年齢層の者が、店舗のオペレーション、洗濯やアイロンといった工場での作業、本社事務、ドライバー等様々な業務で活躍している。

パートタイム従業員の平均勤続年数は10年と長く、勤続20年以上が11名、勤続30年超も2名いる。このような高い定着率の背景には、業務の平準化を図る生産体制の工夫、育児や介護といった個々の事情を抱えるパートタイム従業員の働きやすさを実現する企業風土、従業員の能力向上と継続勤務のモチベーションとなる職能等級制度9がある。

まず、生産体制の工夫として、同社では一人の従業員が複数の業務や機械の操作を担当できるよう「多工程・多台持ち」の仕組みを導入している。このため、急に休まなければならない者が出た場合でも、従業員同士で互いの業務を補い合い、円滑に業務を進めることが可能となっている。また、クリーニング業は曜日や季節によって業務量に大きな差があるが、同社では繁忙期に従業員に長時間労働をしてもらい、閑散期に労働時間を短くするというような運用は行わない。クリーニングの仕上がり日を一律に「受付3日後」等と指定するのではなく、顧客自身に選んでもらうことで期日の集中を回避し、業務量を平準化している。さらに平準化した一連の業務を計画生産に落とし込むことで、業務を前倒しでこなすことも可能となり、例えば地元の学校行事により従業員の休暇取得希望が集中する場合でも、円滑な業務運営が実現できる体制が整っている。

従業員同士で「お互い様」と言い合える雰囲気が醸成されていることも働きやすさを後押ししている。同社は子連れ出勤を認めており、社内休憩室には幼稚園・学校帰りの子供たちが遊べる場所を用意している。こうして、日頃から従業員同士が互いの子供の顔まで知っているため、子供の体調不良により急に早退する場合も周りの者は気持ちよく送り出してくれるという。

さらに、同社にはパートタイム従業員が対象の職能等級制度があり、能力に応じた等級に基づき賃金を支給するほか、役職手当の支給、店長への登用や、研修受講者を受け入れる模範店舗での全従業員のお手本としての勤務、正社員転換等の制度も設けている。これらの制度を通じて、パートタイム従業員の能力向上と継続勤務へのモチベーションアップを図り、現在は役員に昇格した元パートタイム従業員もいるという。

このような従業員が安心して長く働き続けやすい職場環境の情報は、インターネットや各種メディアに取り上げられ、同社も積極的に求人情報等で発信している。その結果、最近では募集人数に対し15倍以上もの応募があるなど、採用の状況も良好である。今後も従業員が安心して働ける環境づくりを進めていくことで、「喜久屋で働きたい」という人材を確保し、従業員とお客様双方の暮らしに価値を提供し続けられる企業となることを、同社は目指している。

9 必要とされる職務遂行能力(職能)を定義した「職能要件書」等を用いて、社員の能力を基準に等級を決定する制度。

コラム2-4-2

仕事と介護の両立

人材の定着を考える際、今後重要性を増すことが予想されるのが、従業員の仕事と介護の両立支援である。現在、介護をしながら働く者は約291万人10おり、うち、自営業者を除く雇用者は約240万人となり、高齢化の進展から今後ますます増加することが見込まれる。

10 総務省「平成24年就業構造基本調査」による、自営業者等も全て含めた人数。

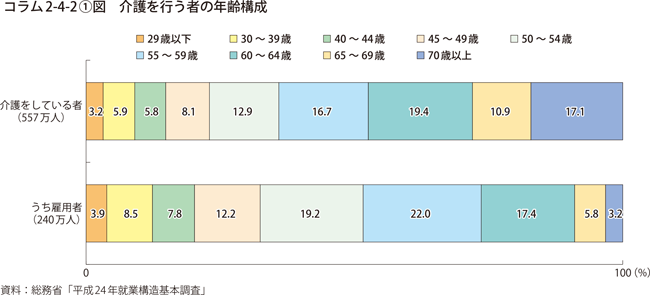

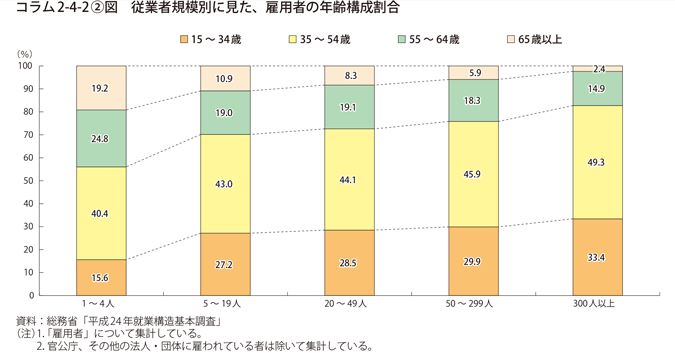

介護を行う者を年齢階級別に見ると、55歳以上の割合が6割超、雇用者に限っても約半数を占める(コラム2-4-2〔1〕図)。コラム2-4-2〔2〕図が示すとおり、規模が小さくなるほど55歳以上の従業員の割合が高くなっていることを踏まえると、中小企業において、仕事と介護の両立はより重要度と緊急度の高い事項ともいえる。

中小企業の経営において、重要な戦力となっている55歳以上の年齢層の人材を中心とする介護離職を防ぐ観点から、本項では仕事と介護の両立について、我が国全体の状況や、中小企業における両立支援の取組について実態分析を行う。

●我が国の仕事と介護の両立の現状

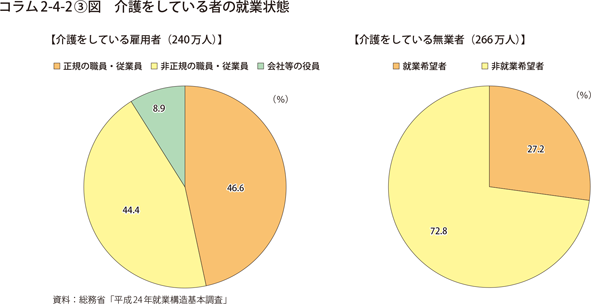

コラム2-4-2〔3〕図は、介護を行う者のうち、自営業者を除く雇用者についてその雇用形態を確認したものと、無業者について就業希望を確認したものである。介護をしながら正規の職員・従業員として働く者は半数近くおり、また、無業者の中でも3割近くが就業希望を持っていることが分かる。

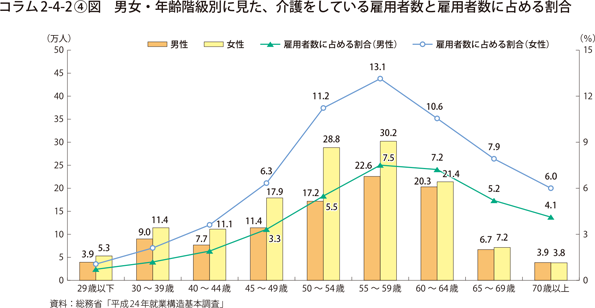

介護をしながら働く雇用者240万人について、男女別・年齢階級別に雇用者数と、雇用者数に占める割合を確認したものがコラム2-4-2〔4〕図である。女性については50~64歳までの各年齢階級で、1割以上もの雇用者が介護をしながら働いていることが分かる。また、男性については55~64歳の各年齢階級において、他の年齢階級に比べその割合が高くなっている。

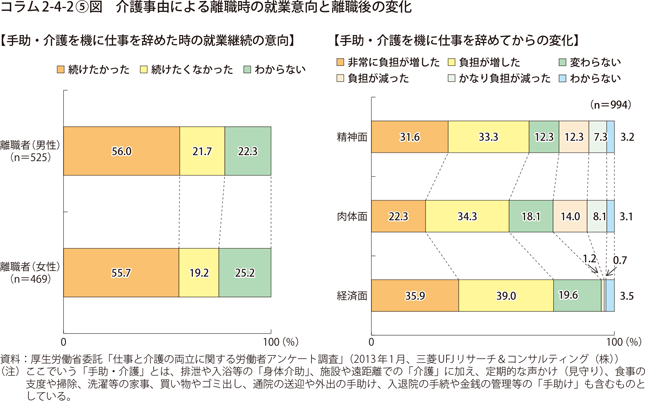

コラム2-4-2〔5〕図は、40~59歳の介護を機とした離職者で、離職前の雇用形態が正社員だった者について、離職時の就業意向や離職前後の変化を確認したものである。就業の意向については、男女共に半数以上が継続就業を希望しており、また、離職後の変化については、特に経済面について「非常に負担が増した」、「負担が増した」とする回答が7割を超えている。

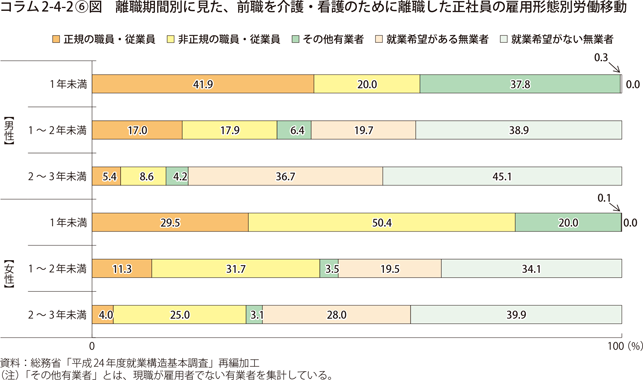

コラム2-4-2〔6〕図は、前職を介護・看護のために離職した正社員の労働移動について確認したものである。男女共に、離職による無業期間が長期化するほど、就業希望のある無業者となる割合が高く、女性については、復職する場合、非正規の職員・従業員となる割合が、男性に比べ相対的に高い。

介護離職により経済面において負担が増える傾向があること、多くの介護離職者が継続就業の希望があることから、仕事と介護の両立を可能にする取組が中小企業にも求められるだろう。

●就業者から見た仕事と介護の両立支援のために必要な企業の取組

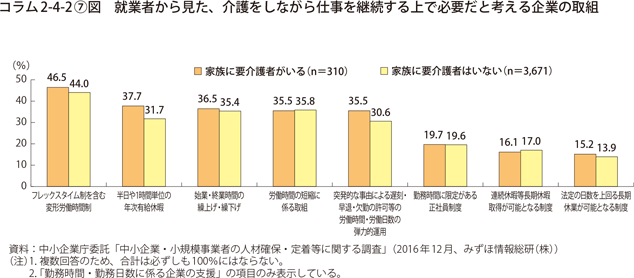

それでは、就業者は仕事と介護の両立支援のために、どのような取組を企業に期待するのか。コラム2-4-2〔7〕図は、勤務時間や勤務日数に関する企業の取組について、家族に要介護者がいる者といない者の別に必要だと考える企業の取組を集計したものである。家族に要介護者がいる者では、「半日や1時間単位の年次有給休暇」や「突発的な事由による遅刻・早退・欠勤の許可等の労働時間・労働日数の弾力的運用」について、相対的に重視する傾向があった。これは、介護・看護に当たっては、予期せぬ突発的な事象が発生することも想定されるため、このようなフレキシブルな対応を企業に求めていることが考えられる。

●仕事と介護の両立のための中小企業の取組

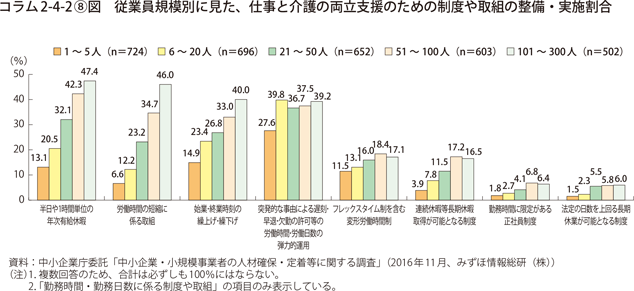

それでは、仕事と介護の両立に向けて、中小企業ではどのような制度の整備や取組が実施されているのだろうか。コラム2-4-2〔8〕図は、従業員規模別に勤務時間や勤務日数に関する制度や取組の状況を確認したものである。同図を確認すると、制度面での対応については、規模が大きくなるほど整備が進んでいることが分かる。他方で、「突発的な事由による遅刻・早退・欠勤の許可等の労働時間・労働日数の弾力的運用」については規模間の差は縮小しており、6~20人規模の企業について最も取り組まれている割合が高かった。なお、従業員規模にかかわらず、就業者が重視している「フレックスタイム制を含む変形労働時間制」については、取り組まれている割合は2割以下となっている。

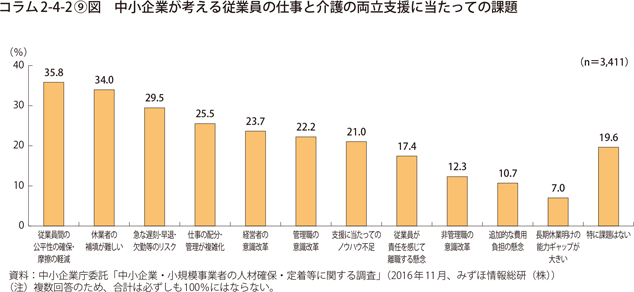

コラム2-4-2〔9〕図は中小企業が認識している従業員の仕事と介護の両立支援に係る課題を抽出したものである。同図を見ると、「従業員間の公平性の確保・摩擦の軽減」が最も高く、35.8%となっている。そのほか、「休業者の補填が難しい」、「急な遅刻・早退・欠勤等のリスク」、「仕事の配分・管理が複雑化」のような、介護を事由とした休暇・休業に伴う業務の補填や調整についても課題として認識する傾向が強い。また、「支援に当たってノウハウが不足」と回答する中小企業も2割超存在している。

中小企業においても、実際に介護を行いながら働く従業員の有無にかかわらず、将来を見越して仕事と介護の両立支援の取組を検討することが求められるが、突発的な事由による労働時間の変動や、他の従業員との公平性の担保等の課題へ対応するためには、両立支援のための人事制度等の設計だけでなく、運用面での事前の準備や、平時から全ての従業員へワーク・ライフ・バランスへの理解を浸透させること、不足しているノウハウを補完するような取組等の、側面的な支援の取組も必要であると考えられる。

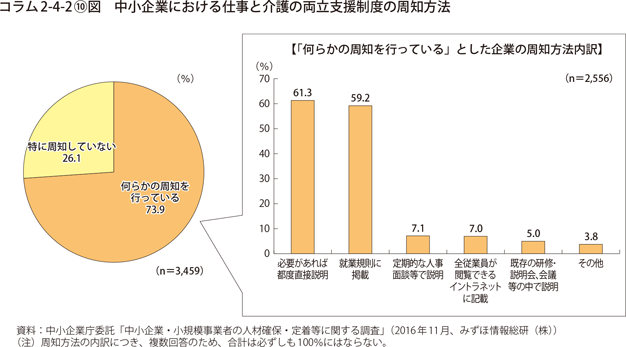

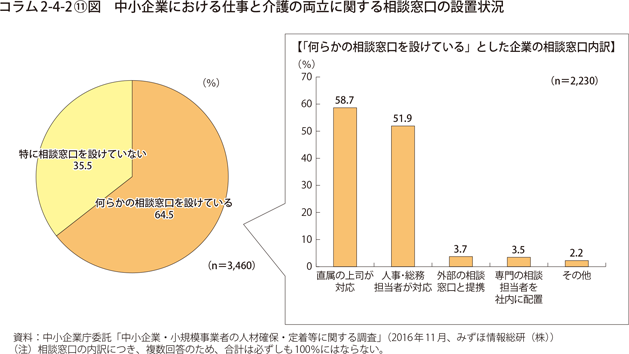

中小企業から見た、仕事と介護の両立における課題の中では、「従業員が責任を感じて離職する懸念」という回答が一定数存在した。コラム2-4-2〔10〕図及びコラム2-4-2〔11〕図は、それぞれ中小企業における両立支援制度の社内での周知方法や相談窓口の設置状況について確認したものである。

周知方法については「特に周知していない」とする回答が26.1%、相談窓口については「特に相談窓口を設けていない」とする回答が35.5%となっている。

従業員が、企業の支援制度の周知不足や相談体制の未整備から、社内で支援制度があることを知らずに自発的に離職を選択することがないよう、中小企業は、平時から相談できる体制を整え、従業員の介護に係る実態把握を進め、支援制度の設計やその周知を図ることが必要だといえる。

事例2-4-2. 株式会社長岡塗装店

従業員の個々のニーズに応じて柔軟な働き方を実現し人材の定着につなげる企業

島根県松江市の株式会社長岡塗装店(従業員27名、資本金2,550万円)は、1938年に創業した塗装会社である。

人材の流動性が高い建設業界において、かつては同社でも業界内での転職を繰り返す職人や、塗装職人としてのスキルや資格を身につける前に辞めてしまう若手社員が多く、後進の育成もままならない状況だった。

常務である古志野純子氏は役員就任直後の1997年、状況を見兼ねた現場の社員から「このままでは会社が潰れてしまう」と言われたことを受け、従業員に長く活躍してもらうための働きやすい職場づくりに取り組み始めた。

はじめに、子育てと仕事の両立に悩む男性社員を目の前にして、30分単位で取得可能な看護休暇制度を整備することとした。その際、制度があることが重要なのではなく、従業員がお互いに気持ちよく利用できることこそが重要だと考えた。このため、制度を作る過程では、制度を利用しない者から優先して意見を聞いたり、全員に丁寧な説明を心掛けたり、従業員の意見を受けて育児支援制度と介護支援制度を同時に作ったりと、従業員間の公平性の確保・摩擦の軽減を意識した。

事情の異なる従業員一人一人と真摯に向き合った結果、現在では育児・介護のための始業・終業時間の繰上げ・繰下げ、保育料や介護サービス利用費用の1/3補助等、多種多様な制度を導入している。制度導入のほかにも、社外の専門家を講師に働き方に関する勉強会を開催したり、日頃から従業員同士の個々の事情を共有したりすることで、従業員の間にもワーク・ライフ・バランスに対する理解が浸透し、お互いの事情を気遣える雰囲気が形成されたという。この結果、当初古志野常務が目指したとおり、気兼ねなく各種の制度を利用できるようになった。

また、同社は制度の運用面でも柔軟な対応を図っている。例えば、同社には子育て中の従業員だけでなく、介護中の従業員も少なくない。社内に信頼関係が構築されていることで、介護等の家庭事情を相談しやすい雰囲気があり、家族の通院がある日だけ就業時間を短縮するなど弾力的な運用を行うことで、従業員の仕事と生活の両立を支援している。

これらの取組により、離職率は大幅に下がっている。教育機関との連携によるインターンシップの受入れやジョブカフェへの参加といった人材確保に対する取組もあり、2000年以降、従業員数は増加傾向にあり、若手社員もシニア社員も生き生きと活躍できる企業となった。また、従業員の働きやすさを追求した取組が国や地方自治体から表彰されることで、会社の認知度向上につながったという。この結果、記事を見た求職者が多数集まったり、新規受注につながったりと好ましい効果につながっている。

「従業員が長く働いていれば一人一人に様々な事情が出てくることは当然であり、中小企業だからこそ、それらの事情を皆で共有・理解して、柔軟な働き方を模索することができている。従業員だけでなく、その家族や親戚からも信頼される会社でありたい。働きやすい会社作りを進めることには良いことしかなく、多くの会社に力強く推進してほしい」と古志野常務は期待している。