第2節 人材確保の状況

第1節において、それぞれが志向する事業展開にとって必要な中核人材や労働人材が不足することにより、中小企業の経営や職場環境に大きな影響を与えることを確認した。

第1部第3章で既に触れたように、生産年齢人口の減少による労働力人口の減少や、緩やかな景気回復に伴う求人数の増加等、労働市場が縮小均衡する中では、短期的な労働投入量の大幅な増加は見込まれない。

このような環境下で、中小企業が必要な人材を確保し、目指す事業展開を遂げるためには、人材の採用・定着に向けた取組を積極的に行うことが重要である。

第2節においては、中小企業の人材の採用・定着に着目する。近年中小企業の採用活動がどのようになされているのかを確認するとともに、近年の求職者がどのような情報を重視し、どのような手段で求職活動を行うのかを確認する。その次に中小企業と求職者の間に情報の発信手段や重視する点に関して乖離がないかを確認するとともに、人材の定着に向けた中小企業の取組について実態分析を行う。

1 中小企業における人材の採用

ここでは、中小企業が求める人材を中核人材と労働人材に区分し、直近5年未満に現在の就業先へ入職した人材(以下、「求職者」という。)についても、特定の業務領域におけるスキルや経験によって中核人材と労働人材に区分し3、それぞれの採用活動・求職活動の違いを確認していく4。

3 求職者の中核人材・労働人材の区分は、あくまでも「現在のスキル」によって定義しているため、必ずしも求職時点での求職者側の人材区分が、中小企業が想定する中核人材・労働人材の定義と一致するわけではない点に留意が必要である。

4 求職者については、現在の就業先への就職・転職活動時に、他社への就職・転職活動を含めて実際に行った活動について回答を得ており、新卒・既卒を含む。

〔1〕採用に当たって、中小企業が有効だと考える手段と、求職者が有効だと考える手段の違い(採用手段のミスマッチ)

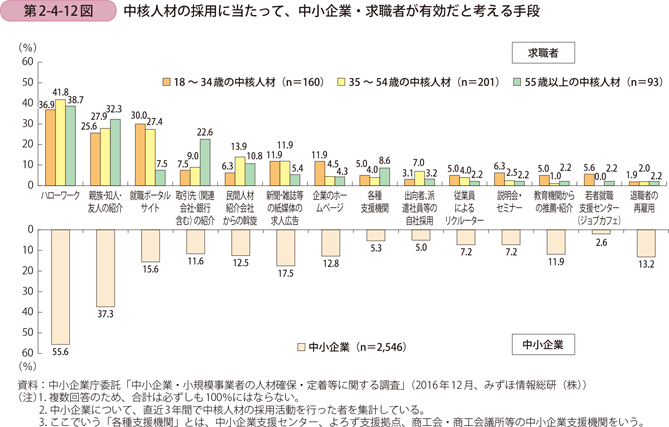

はじめに、中核人材の採用活動に当たって、中小企業が有効であったと認識している採用手段と、近年就職・転職活動を行った求職者が効果的だったと考える採用手段についてのミスマッチを確認するため、年齢区分別に採用手段の違いを示したものが第2-4-12図である。

同図を見ると、公共職業安定所、つまり「ハローワーク」については中小企業の重要な採用手段となっており、過半数が有効だと回答している。また、求職者についても、どの年齢区分においても一般的な採用経路であることがうかがえる。

次に中小企業が重視する割合が高い「親族・知人・友人の紹介」については、年齢層が高くなるにつれ、求職者側も有効性を認識する割合が高くなる。この求職者の年齢による違いは、同様の傾向が「取引先(関連会社・銀行含む)の紹介」についても表れている。

これとは逆に、求職者の年齢層が低いほど有効性の認識が増すのは、「就職ポータルサイト」、「企業のホームページ」である。特に「就職ポータルサイト」については、中小企業の有効性の認識度が15.6%であるのに対して、18~34歳の中核人材、35~54歳の中核人材の有効性の認識度はそれぞれ30.0%、27.4%となっており、2倍近い開きがある。

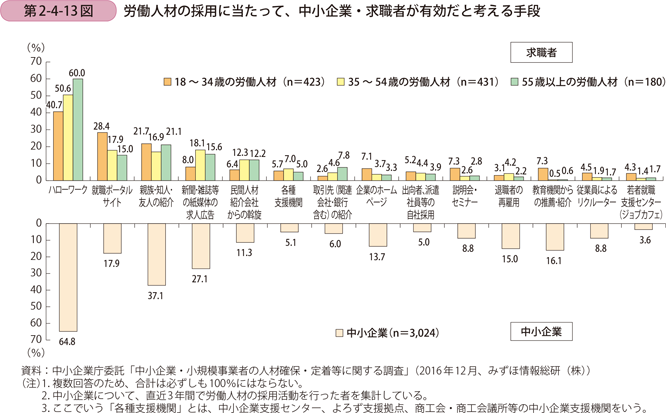

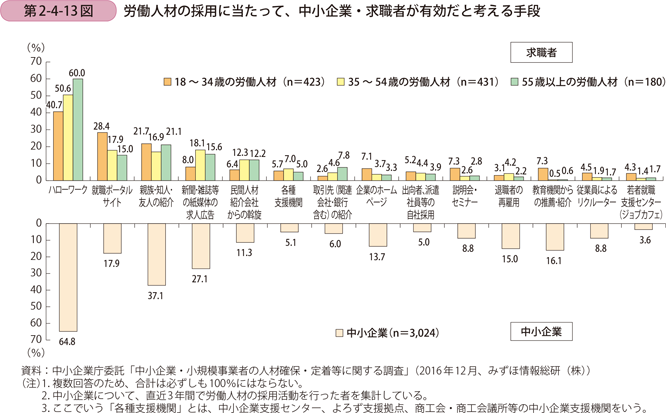

同様に中小企業と求職者の採用手段における有効性の認識の差を、労働人材について確認したものが第2-4-13図である。求職者側を見ると、「ハローワーク」については、55歳以上の労働人材について他の項目に比べ圧倒的に有効性を認識する割合が高く、中小企業においても重要な採用手段として認識している割合が高い。18~34歳の労働人材が「ハローワーク」に次いで有効性を認識しているのは「就職ポータルサイト」であり、対照的に、「新聞・雑誌等の紙媒体の求人広告」については、中小企業の認識に比べ、特に18~34歳の労働人材の有効性の認識がとりわけ低い傾向がある。ここにおいても中核人材と同様に年齢層の違いにより求職者間でも有効性の認識に相違が生じている。

なお、中小企業が、ハローワークに次いで有効性を認識する割合が高いのが「親族・知人・友人の紹介」の37.1%であり、求職者においても、どの年齢層においても他の項目に比べ相対的に有効性を認識する割合が高く、一定の割合で、紹介等を通じた顔の見える採用手段を重視している傾向がうかがえる。

ここまで見てきたように、中小企業側から見ると、その簡便性、費用面の手頃さから、特に労働人材についてはハローワークが重要な採用手段になっている。ただし、求職者側から見ると、年齢層によりその有効性の認識度合いには差異が生じている。

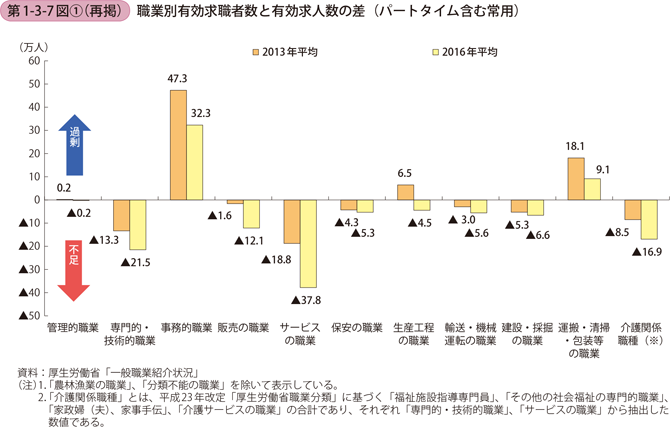

また、第1部第3章において、職業別の有効求職者数と有効求人数の差を確認した(第1-3-7図〔1〕(再掲))。同図を見ると、「専門的・技術的職業」等の基幹的な職業や、「販売の職業」、「サービスの職業」といった対面の職業、その他の現業の職業については大幅な求人超過となっていることから、労働市場全体において、企業が必要としている職業と求職者が希望している職業にミスマッチが発生しているということだけでなく、ハローワークを介する採用では、これらの職業の人材を確保しにくいという、採用手段のミスマッチが生じているともいえよう。

前節で確認したように、従業員の高齢化のため若い年齢層の人材確保を行う必要があると回答した企業が一定数存在したことを踏まえると、中小企業が今後の採用活動を行うに当たっては、求める人材の年齢層にも考慮しながら、就職ポータルサイトを始めとするインターネット媒体の利用等、採用手段の多様化を検討する必要があるだろう。

〔2〕採用に当たって、中小企業が求職者に対し重点的に伝えた自社の情報と、求職者が重視した企業情報の違い(情報のミスマッチ)

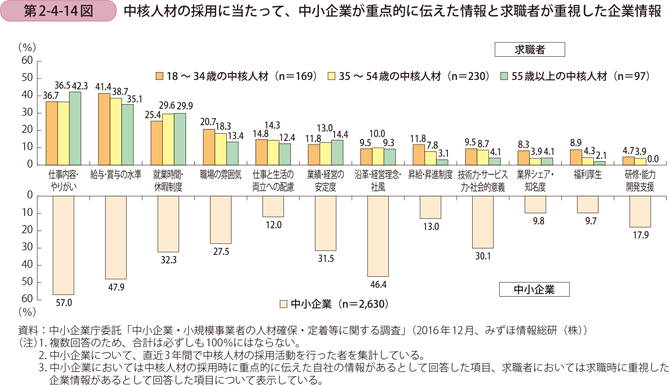

次に、中小企業が発信する情報と求職者が求める情報のミスマッチについて確認を行う。第2-4-14図は、中核人材の採用活動に当たって、中小企業が求職者に対して特に重点的に伝えた自社の情報と、求職者が就業先を選択するに当たって、特に重視した企業情報の差を年齢区分別に確認したものである。

「仕事内容・やりがい」については、中小企業が最も重点的に伝えている項目であり、また求職者側も総じて重視する割合が高く、特に55歳以上の中核人材についてその傾向が強く、42.3%の回答となっている。また、「給与・賞与の水準」や「昇給・昇進制度」といった、賃金条件に直接関わる項目については、求職者間でも、特に若い年齢層において重視する傾向がある。また、「就業時間・休暇制度」、「職場の雰囲気」、「仕事と生活の両立への配慮」といった、労働条件や職場環境等の働きやすさに関わる項目についても、求職者は他の項目に比べ相対的に重視する傾向が強い。

他方で、賃金条件や職場環境に直接関わらない、「沿革・経営理念・社風」、「技術力・サービス力・社会的意義」については、中小企業側が重視するほどには求職者側は重視していない傾向がうかがえる。

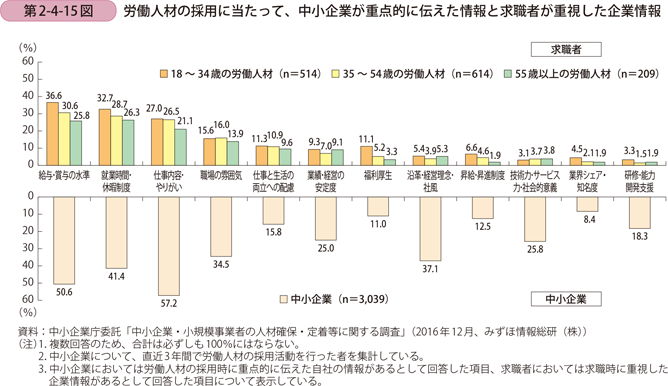

同様に、労働人材の採用に当たって、情報のミスマッチを確認したものが第2-4-15図である。求職者については、中核人材に比べてより顕著に「給与・賞与の水準」、「就業時間・休暇制度」といった賃金・労働条件に関する項目を重視しており、特に若年層においてその傾向が強い。次に求職者が重視している項目は、「仕事内容・やりがい」であるが、年齢区分による違いを確認すると、労働人材については、55歳以上の労働人材が他の年齢区分に比べ「仕事内容・やりがい」を重視しておらず、中核人材の傾向とは逆転している。

また、中核人材と同様に、「沿革・経営理念・社風」、「技術力・サービス力・社会的意義」といった項目については、中小企業が重視するほど求職者側では重視されておらず、ミスマッチが生じていることがうかがえる。

〔3〕採用に当たって、中小企業が求職者に対し情報を伝えた手段と、求職者が知りたい情報を得るために有効だと考える手段の違い(情報伝達・獲得手段のミスマッチ)

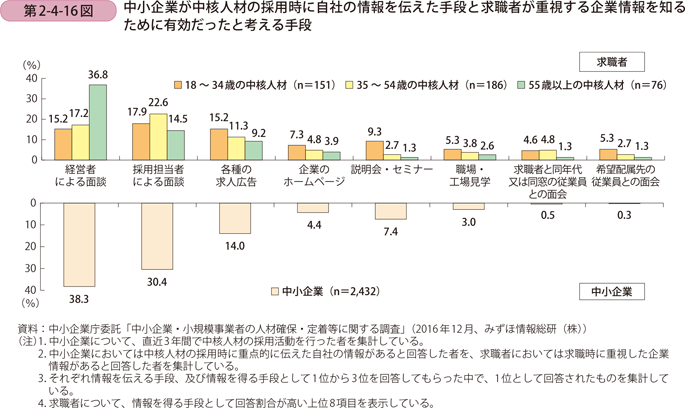

それでは中小企業は、第2-4-14図、第2-4-15図で重点的に伝えた情報を、どのような手段で求職者に伝えたのだろうか。また、求職者はどのような手段により情報を得ることが有効だと認識しているのだろうか。第2-4-16図は、中核人材の採用活動に当たって、中小企業と求職者の情報伝達・獲得手段の違いを示したものである。

同図を見ると、55歳以上の中核人材では、突出して「経営者による面談」を有効だと認識している傾向があり、また中小企業側も重視する傾向が強い。

また、年齢区分による違いとしては、若年層ほど「各種の求人広告」、「企業のホームページ」、「説明会・セミナー」といった、直接的な選考の前段階の手段を重視する傾向がうかがえる。

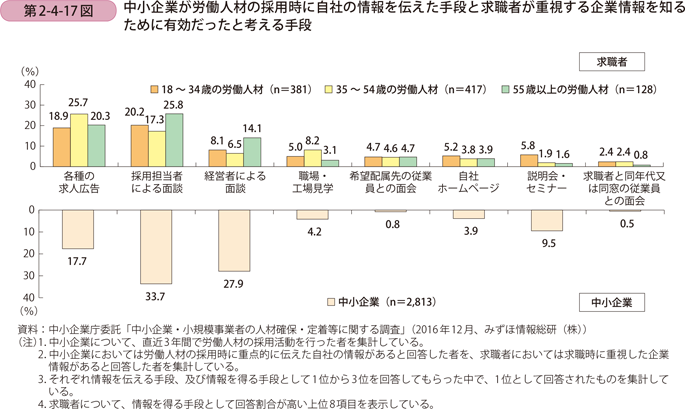

同様に労働人材についても中小企業と求職者の情報伝達・獲得手段の違いを比較したものが第2-4-17図である。

「採用担当者による面談」については、中小企業側の回答割合が最も高く、33.7%となっている。求職者側においても、他の項目に比べ重視する割合は高く、特に55歳以上の労働人材は有効性を認識している割合が高い。他方で、「経営者による面談」については、中小企業が重視するほどには18~34歳、35~54歳の労働人材は重視していない傾向がうかがえる。これについては、そもそもそのような機会がなかったという可能性も考えられる。

求職者側に着目すると、年齢層にかかわらず総じて有効性を認識する割合が高い情報獲得手段が「各種の求人広告」であり、35~54歳の労働人材においては最も回答割合が高かった。他方、中小企業においては第3位の回答割合となっている。

〔4〕採用活動における改善状況

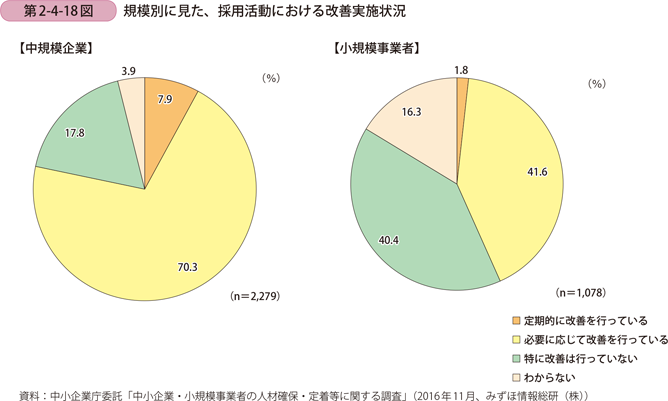

それでは、中小企業は、これら採用手段や情報伝達手段等について、どの程度改善を行っているのだろうか。第2-4-18図は、規模別に採用活動における改善状況を確認したものである。規模別で比較すると、小規模事業者においては「特に改善は行っていない」、「わからない」とする回答が半数を超えており、これは小規模事業者では定期的に採用活動を行う割合が中規模企業に比べて低いことが背景にあると考えられる5。

ただし、第1部第3章で、規模の小さい企業では、求人を増加させている中で人手が確保できない状況にあることを指摘した。定期的に採用をしていない場合でも、人材確保の必要性が生じる場合に備え、有効な採用手段、求職者が求める情報、利用する情報伝達手段について、事前に情報収集や検討を行っておくべきであるといえる。

〔5〕採用活動における課題

ここまで、中小企業と求職者の別に、それぞれどのような採用手段、企業情報、情報伝達・獲得手段を重視するのかについて確認した。次に、中小企業が採用活動において抱えている課題について確認を行う。

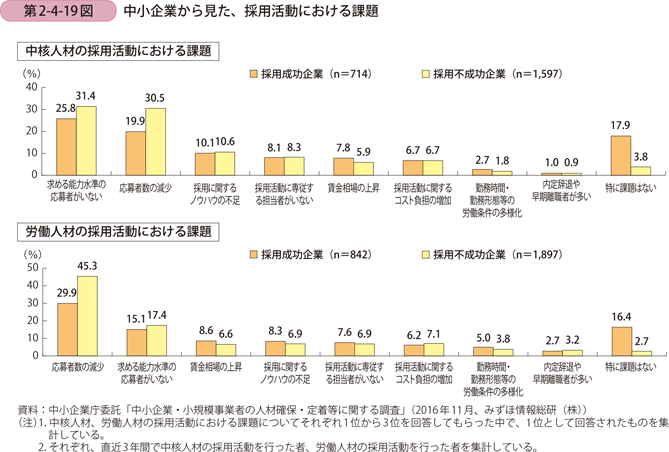

第2-4-19図は、中小企業が採用活動における課題として第一に認識している項目を、採用活動の成否別6に見たものである。

6 ここでいう「採用成功企業」とは、「直近3年間の採用活動で期待どおりの人数・能力の人材を採用できた企業」とし、「採用不成功企業」とは、「直近3年間の採用活動で期待どおりの人数・能力の人材を採用できなかった企業」としている。

これを見ると、採用不成功企業では、中核人材の採用活動、労働人材の採用活動共に、「求める能力水準の応募者がいない」、「応募者数の減少」を挙げる割合が高く、合計すると、約6割もの採用不成功企業がそもそもの募集の段階で課題を感じていることが分かる。

採用成功企業でも、中核人材、労働人材の採用活動における課題として、「求める能力水準の応募者がいない」、「応募者数の減少」とする回答が多い。他方、「特に課題はない」とする割合も高くなっている。

また、採用の成否にかかわらず、中核人材の採用活動における課題を確認すると、「採用に関するノウハウの不足」、「採用活動に専従する担当者がいない」がそれぞれ1割程度となっており、中小企業においては、中核人材を採用するに当たっての社内リソースが限られていることを示唆している。他方、労働人材の採用活動における課題では、「賃金相場の上昇」が挙げられ、企業側と求職者側での賃金のミスマッチが発生していると考えられる。

このように、求人に対して求職が不足している状況において、求職者に応募してもらう段階から他社との人材獲得競争が激化してきていることを踏まえると、中小企業は、求める人材の年齢等の属性を考慮しながら、求職者への応募前の効果的な情報伝達手段やそれによって重点的に伝える情報についても工夫し、採用手段の多様化を含め、採用活動の改善に努めることが必要であるといえる。