第4章 人材不足の克服

第1部第3章において、我が国経済の緩やかな回復基調を背景に、全体の雇用環境は改善していることを確認した。他方で、中小企業を取り巻く雇用環境としては、生産年齢人口の減少、大卒予定者や転職者の大企業志向の高止まり等により、人手不足が深刻化している状況を確認した。また、国内の産業構造の変化に伴い、中小企業の中でも産業や職業によって人手の過不足感が異なることが示された。

第4章では、このような現状を踏まえ、起業・創業、事業の承継、新事業展開による成長という中小企業のライフサイクルの中で共通の課題となる、中小企業の人材確保の状況や中長期的な展望について分析を行い、中小企業が現状取り組むべき課題や、有効な対策を抽出する。

第1節では、中小企業をそれぞれが目指す事業展開の方針により二つに分類し、求める人材像を労働者の保有するスキルや業務特性に応じて二つに区分することで、どのような中小企業において、どのような人材が不足しているか、人材の不足によってどのような影響が生じているかについて、「中小企業・小規模事業者の人材確保・定着等に関する調査1」を用いて実態分析を行う。

1 中小企業庁の委託により、みずほ情報総研(株)が、2016年11月に中小企業25,000社(回収率16.3%)及び同年12月にインターネットモニター4,000人(有業者)を対象に実施したアンケート調査。

第2節では、人材獲得競争が激化する中で、中小企業と求職者のミスマッチを減らし、採用に成功するにはどうすべきか、中小企業と求職者の両面から分析を行う。また、採用だけでなく定着に向けた人材活用の工夫により人材確保に成功する企業の特性を抽出する。

第3節では、これまで労働参加率が低かった人材に着目し、柔軟な働き方を許容することで、このような人材を活用する企業の特徴や、多様な人材の活用や柔軟な働き方の整備を通して得られる効果について分析を行う。

また、生産年齢人口の減少は我が国の構造的な問題であり、短期的な解消が見込めない。このような環境下で国内の中小企業が持続的な発展を遂げるために、第4節では、人材不足という将来の供給制約を見据えた中小企業の取組を、省力化投資や外部リソースの活用等の観点から分析を行い、有効な対策の抽出を行う。

第1節 人材不足の状況とその影響

中小企業における人材確保の課題や有効策、今後の展望を抽出すべく、本節ではその前提となる中小企業が置かれている現状を分析し、それぞれの企業が志向している事業展開の方針上、どのような人材がどの程度不足しているかを確認することとしたい。

ここでは、中小企業が求める人材として、以下に挙げるように、高い専門性や技能等を有し、事業活動の中枢を担う「中核人材」と、そうした中核人材の指揮を受けて、事業の運営に不可欠たる労働力を提供する「労働人材」の二つに区分して分析を行う(第2-4-1図)。

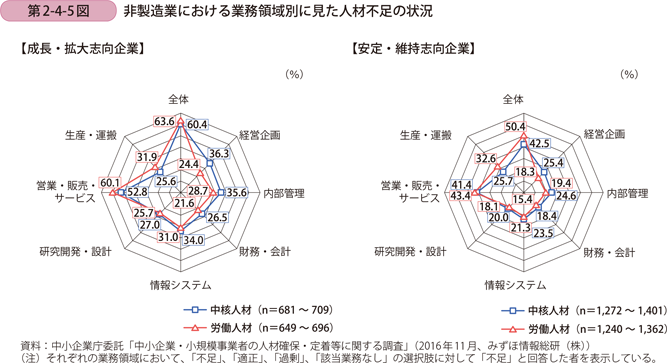

また、それぞれの中小企業が、自らの志向する事業展開の方針を実現するためには、業務領域ごとに求める質・量の人材を的確に確保することが必要である。そこで、人材について、従事する業務領域を「経営企画」、「内部管理」、「財務・会計」、「情報システム」、「研究開発・設計」、「営業・販売・サービス」、「生産・運搬」の七つに分類し、人材不足の実態を明らかにする。

1 人材の過不足状況

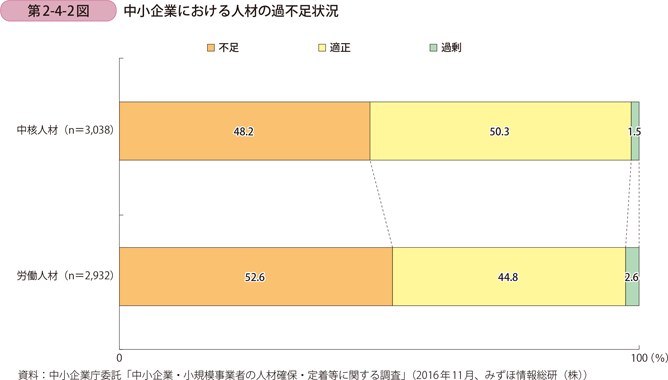

はじめに、中小企業における中核人材と労働人材の全体的な過不足状況についてそれぞれ確認したものが第2-4-2図である。同図を見ると、それぞれの人材区分について、約半数もの中小企業が不足感を抱えていることが分かる。

〔1〕事業展開の方針別の人材過不足状況

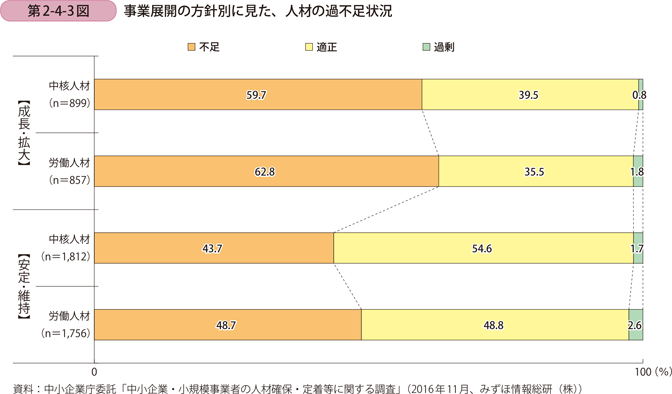

次に、中小企業の今後の事業展開の方針について、「成長・拡大」、「安定・維持」、「縮小」、「廃業」の四類型のうち、事業展開のために人材を必要とする「成長・拡大」と「安定・維持」の二類型について、人材の過不足状況を確認したものが第2-4-3図である。同図を見ると、成長・拡大を方針とする企業にとっては、中核人材、労働人材共に過半数の企業が不足を感じており、成長への制約要因となっていることがうかがえる。

〔2〕業務領域別の人材の過不足状況

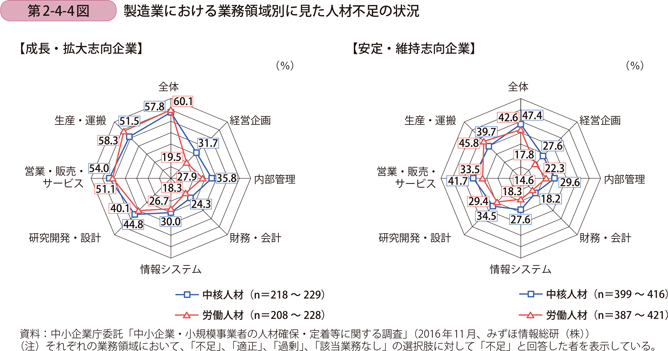

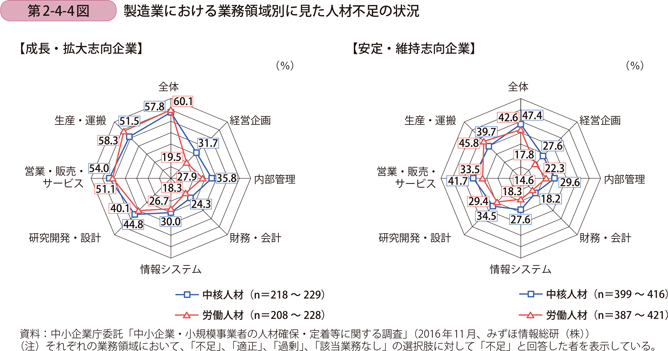

第2-4-4図では、それぞれの業務領域における人材不足の状況について、「不足」、「適正」、「過剰」、「該当業務なし」の四つの選択肢のうち、「不足」と回答した企業の割合を表示している。また、業種によって注力する業務領域が異なることを考慮し、ここではまず、製造業について人材不足の状況を確認する。

はじめに、製造業のうち、成長・拡大を事業展開の方針とする企業(以下、「成長・拡大志向企業」という。)の状況を確認すると、通常フロントオフィス部門となる「営業・販売・サービス」や、現業部門である「生産・運搬」については中核人材、労働人材共に過半数が不足を感じている。特に「生産・運搬」の領域においては労働人材の不足が58.3%と、現業の人手不足感が強い。また、「研究開発・設計」が44.8%、「内部管理」が35.8%、「経営企画」が31.7%と、これらの領域においては労働人材に比べ中核人材の不足感が相対的に強く、成長のコアとなる専門業務や、マネジメントを担うべき人材が不足していることが分かる。

次に、製造業のうち、安定・維持を事業展開の方針とする企業(以下、「安定・維持志向企業」という。)の状況を確認する。中核人材と労働人材の過不足の差については、おおむね成長・拡大志向企業と傾向は一致しているものの、「生産・運搬」を除く各業務領域において、相対的に中核人材の不足感が強い。中核人材において不足感が最も強いのは「営業・販売サービス」の41.7%であり、「生産・運搬」の39.7%、「研究開発・設計」の34.5%がそれに続く。

なお、成長・拡大志向企業、安定・維持志向企業共に、中核人材・労働人材について、他の業務領域に比べ相対的に「財務・会計」においては不足感が弱い傾向にある。

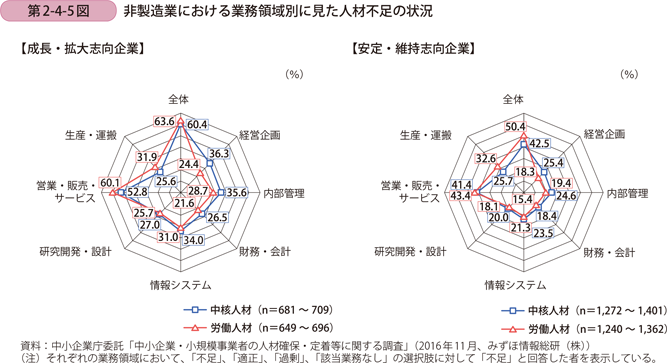

非製造業における人材不足の状況を、業務領域別に確認する(第2-4-5図)。成長・拡大志向企業においては、フロントオフィスの人材の不足感が最も強く、中核人材では5割、労働人材においては6割を超える企業が「営業・販売・サービス」について不足を感じている。非製造業の中でも、労働集約的であり、生産と消費が同時に行われる傾向の強い業態のサービス業等においては、一般的に在庫を持つことができず、また、機械化等によるフロントオフィスの省力化が難しいため、人手不足の影響を強く受けている可能性が示唆される。

成長・拡大志向企業において、上記に次いで中核人材の不足感が強いのは「経営企画」の36.3%であり、「内部管理」の35.6%がそれに続く。経営戦略の立案やマネジメントを行うべき人材がバックオフィスにおいても不足している状況がうかがえる。

安定・維持志向企業においては、製造業の傾向と同様に、成長・拡大志向企業に比べ相対的に人材の不足感は弱いものの、フロントオフィスの人手不足感が強く、中核人材・労働人材共に4割超の企業が「営業・販売・サービス」の領域において不足と回答している。

なお、非製造業も製造業と同様に、「財務・会計」については比較的不足感が小さい傾向にある。これは、業務の一部について、顧問税理士・会計士等への移譲を進めやすいこと、会計ソフト等のIT導入の効果により、比較的少人数で対応することが可能であること等が背景として考えられる。同一企業内でも、業務領域間の人材の過不足の差が生じていることも想定され、各業務領域にて必要な人員を見極め、本人の適性や希望、訓練等を通して企業内での移動により人員配置の適正化を図ることも必要であるといえよう。

〔3〕人材確保の必要事情

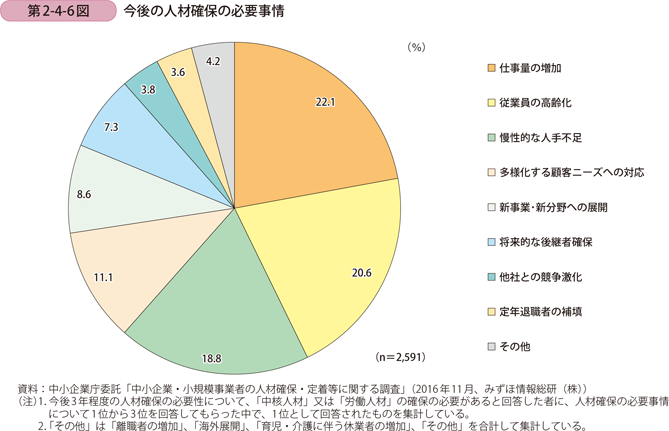

それでは、中小企業はどのような事情から人材確保が必要となっているのだろうか。中小企業全体の状況について確認したものが第2-4-6図である。「仕事量の増加」や「多様化する顧客ニーズへの対応」、「新事業・新分野への展開」といった、景況回復や顧客のニーズの変化を受けて人材確保が必要となっている企業が4割超存在する一方で、「従業員の高齢化」や「慢性的な人手不足」といった、やむを得ない事情により人材確保が必要となっていると回答している企業も4割近く存在する。

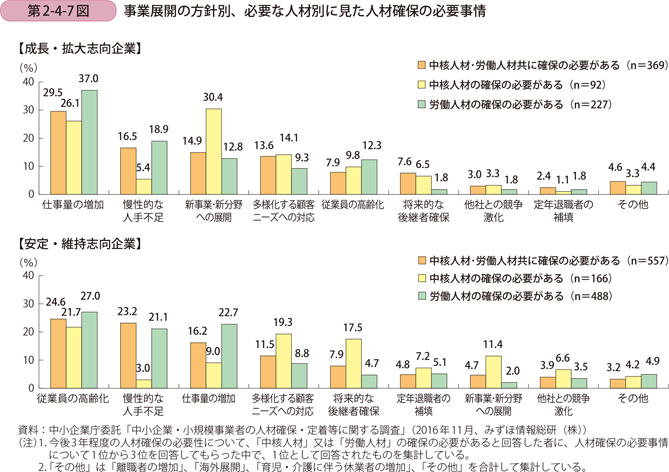

成長・拡大志向企業では、より人材の不足感が強いことは先に触れたが、人材確保の必要事情についても、事業展開の方針別に違いを示したものが第2-4-7図である。

成長・拡大志向企業にとって、中核人材、労働人材共に確保の必要事情として「仕事量の増加」を挙げる傾向が強い。また、特に中核人材のみ確保の必要があると回答した企業においては、「新事業・新分野への展開」と回答した割合が30.4%と最も高くなっている。

他方で、安定・維持志向企業にとって、総じて回答割合が高かったのは「従業員の高齢化」である。これは、従業員の平均年齢が高く2、事業継続の観点から若手人材を確保する必要があることを示している可能性がある。また、中核人材のみ確保の必要があると回答した企業にとっては、成長・拡大志向企業と異なり、「多様化する顧客ニーズへの対応」や「将来的な後継者確保」を必要事情として挙げる企業が多く、安定・維持を志向していても、外部環境の変化への対応や、事業承継のために中核人材を必要としている背景がうかがえる。

2 付注2-4-1参照。安定・維持志向企業において、約半数が従業員の年齢構成については「ベテランが中心」と回答している。

なお、事業展開の方針にかかわらず、「中核人材・労働人材共に確保の必要がある」、「労働人材の確保の必要がある」と回答した企業においては、「中核人材の確保の必要がある」と回答した企業に比べ、「慢性的な人手不足」と回答した割合が顕著に高い。これは、第1部第3章で確認したように、我が国経済の緩やかな景気回復を受けて雇用関係指標の改善が続いている中で、全般的に中小企業が労働力としての人材を確保しにくくなり、不足感を強めている可能性が示唆される。

〔4〕人材の不足が中小企業に与える影響

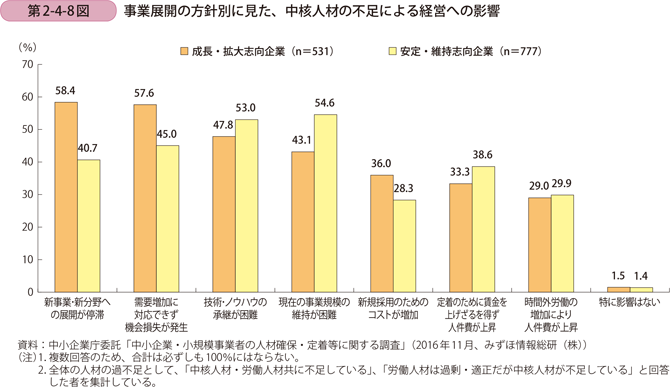

それでは、人材不足は中小企業の経営や職場環境にどのような影響を与えるのだろうか。中核人材の不足に伴う経営への影響を、事業展開の方針別に比較したものが第2-4-8図である。中核人材が不足している企業において、経営への影響として「特に影響はない」と回答した企業はごく僅かであり、ほぼ全ての企業が、中核人材の不足により何らかの経営への影響を感じていることが分かる。

事業展開の方針ごとに違いを比較すると、成長・拡大志向企業においては、「新事業・新分野への展開が停滞」、「需要増加に対応できず機会損失が発生」とする回答がそれぞれ6割近くとなっており、中核人材の不足が新事業展開や、成長への制約要因となっていることがうかがえる。

安定・維持志向企業においては、「現在の事業規模の維持が困難」とする回答が54.6%と最も高く、「技術・ノウハウの承継が困難」が次いで53.0%となっている。中核人材が不足することで、事業規模の維持や、技能伝承が困難になることへの強い危機感がうかがえる。

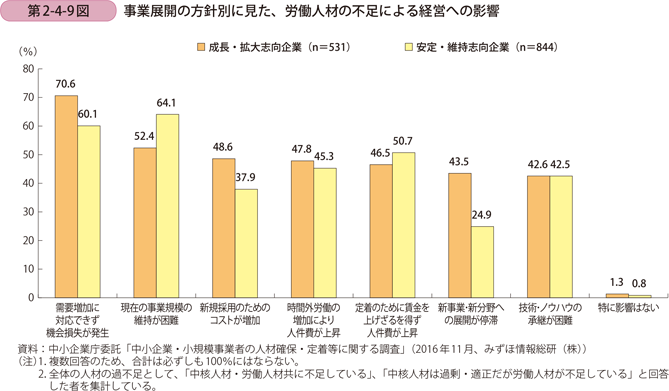

同様に、労働人材の不足に伴う経営への影響を、事業展開の方針別に比較したものが第2-4-9図である。「需要増加に対応できず機会損失が発生」と回答した企業の割合は、成長・拡大志向企業で7割、また、安定・維持志向企業でも6割となっており、労働人材の不足が事業の成長に大きな影響を生じさせていることが分かる。

なお、「現在の事業規模の維持が困難」については、成長・拡大志向企業に比べ、安定・維持志向企業の回答割合が高く、これは第2-4-8図における中核人材の不足による影響においても同様の傾向がうかがえる。これは、安定・維持志向企業が、そもそも事業規模の安定・維持を目的としているということと、第2-4-7図で確認したように、従業員の平均年齢が高く、労働時間の増加等による対応にも限界があり、新しい人材を確保できなければ、現在の事業規模を維持できないこと等が背景として考えられる。

また、総じて「新規採用のためのコストが増加」、「時間外労働の増加により人件費が上昇」、「定着のために賃金を上げざるを得ず人件費が上昇」と回答する割合は、第2-4-8図で確認した中核人材の不足に伴う影響よりも高い。これは、人材の量的な不足が費用面に強く影響を生じさせていることが推察される。

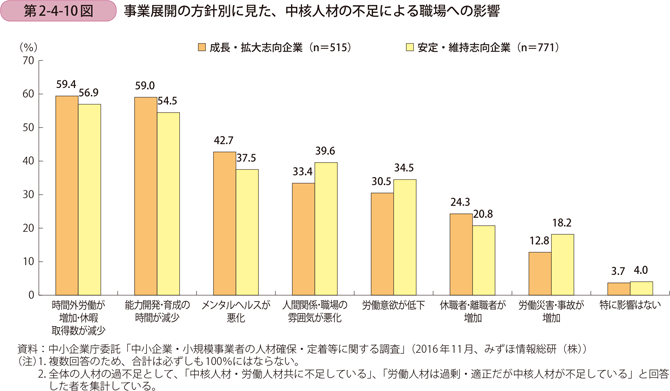

ここまでは人材の不足に伴う経営への影響を確認したが、人材不足は労働環境、つまり職場にも影響を与えることが予想される。経営への影響と同様に、事業展開の方針別に、中核人材の不足が職場に与える影響を確認したものが第2-4-10図である。

まず、中核人材の不足により「時間外労働が増加・休暇取得数が減少」と回答した企業の割合が事業展開の方針にかかわらずそれぞれ6割近くとなっている。中核人材の不足により、既存の人材へのしわ寄せが発生していること、管理的な人材が不足することで、マネジメントが停滞し結果的に長時間労働が常態化していること等が背景として考えられる。

また、成長・拡大志向企業においては、「能力開発・育成の時間が減少」と回答した企業の割合も59.0%と高く、人材育成の機会の減少、技術・ノウハウの継承が困難になるといった影響が発生し得ることが示唆される。

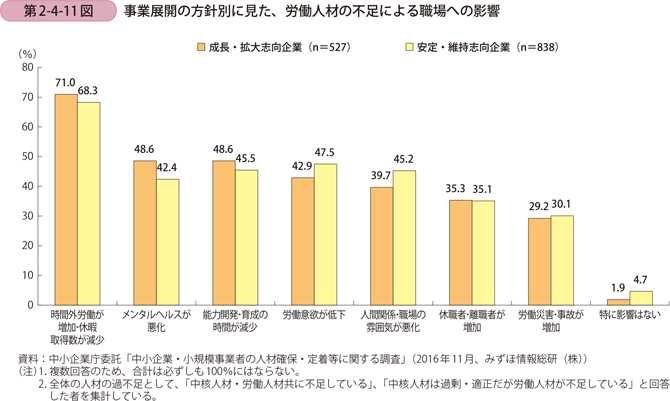

同様に、労働人材の不足が職場へ与える影響を、第2-4-11図により確認すると、事業展開の方針にかかわらず、「時間外労働が増加・休暇取得数が減少」を挙げる割合が大きく、成長・拡大志向企業においては71.0%、安定・維持志向企業においては68.3%と、他の項目に比べ突出しており、既存の人材への業務負担のしわ寄せが発生している可能性が示唆される。

このような業務の偏りが、連鎖的に「メンタルヘルスが悪化」、「労働意欲が低下」、「人間関係・職場の雰囲気が悪化」といった影響を生じさせていると考えられ、事業展開の方針にかかわらず、4割から5割の企業がこれら3点を問題として回答している。

また、「能力開発・育成の時間が減少」と回答した企業の割合も高く、既存の人材の業務量が増加することで、長期的な人材育成に取り組めなくなってきている状況がうかがわれる。