2 外部リソースの活用実態と課題

〔1〕外部リソースの活用による効果

本項では、中小企業における外部リソースの活用について見ていく。ここまで、研究開発活動や、マーケティング活動における課題を見てきたが、いずれも、技術やノウハウを持った人材の不足に係る課題が多く挙げられていた。自社で不足する人材を確保する取組も重要であるが、それには時間や費用を要することや、人材採用に当たっての体制整備や担当者を設ける必要があることから、経営資源に限りのある中小企業においては、外部のリソースを積極的に活用していくことも、業績向上に向けて有効な方策になり得る。

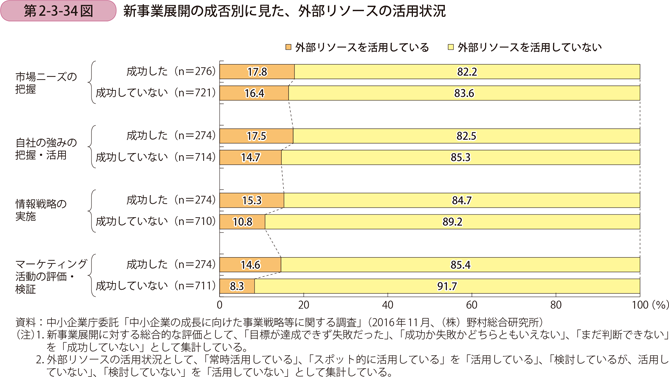

まず、中小企業における外部リソースの活用状況を見てみると、マーケティングの各活動において、新事業展開に成功した企業は成功していない企業に比べて、外部リソースを活用している傾向にある24(第2-3-34図)。

〔2〕外部リソースの活用に向けた課題

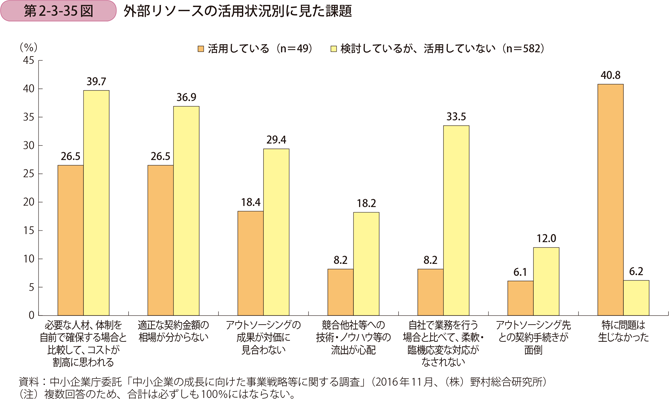

続いて、外部リソースの活用に向けた課題を確認する。第2-3-35図は、外部リソースの活用状況別に課題を見たものである。同図を見ると、外部リソースを活用していない企業は、「必要な人材、体制を自前で確保する場合と比較して、コストが割高に思われる」や「適正な契約金額の相場が分からない」、「自社で業務を行う場合と比べて、柔軟・臨機応変な対応がなされない」、といった点に課題を感じている。他方で、実際に外部リソースを活用している企業は、「自社で業務を行う場合と比べて、柔軟・臨機応変な対応がなされない」といった点には、ほとんど課題を感じていないことや、とりわけ、「特に問題は生じなかった」への回答割合が多数を占めている。外部リソースの活用は、未活用の企業にとっては、上記のように多くの課題を感じているものの、一度活用した企業は、さほど課題を感じることなく外部リソースを有効に活用し、自社で注力すべき業務領域に経営資源を集中でき、効果を感じていることが示唆される。

〔3〕外部リソースの活用による効果

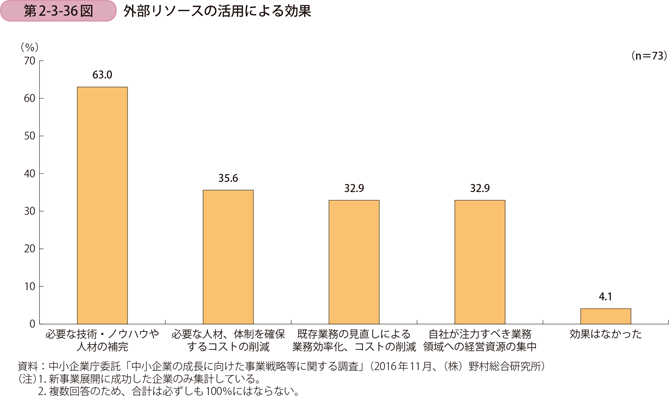

最後に、外部リソースの活用による効果を見てみる。第2-3-36図を見ると、「必要な技術・ノウハウや人材の補完」が最も回答割合が高く、63.0%となっている。次いで、「必要な人材、体制を確保するコストの削減」が35.6%、「既存業務の見直しによる業務効率化、コストの削減」が32.9%となっている。

〔4〕オープンイノベーションの活用状況

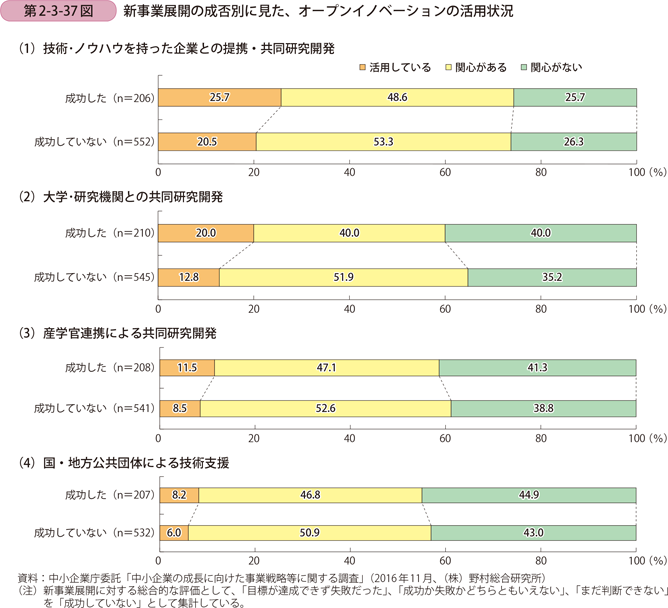

次に、外部リソースの活用の一環として、研究開発活動におけるオープンイノベーションの活用状況について見てみる(第2-3-37図)。第2-3-37図では、中小企業のオープンイノベーションの活用状況として、〔1〕技術・ノウハウを持った企業との提携・共同研究開発、〔2〕大学・研究機関との共同研究開発、〔3〕産学官連携による共同研究開発及び〔4〕国・地方公共団体による技術支援の四つを取り上げる。

同図を見ると、新事業展開の成否に関わらず、技術・ノウハウを持った企業との連携・共同研究開発が多いことが見て取れる。また、新事業展開に成功した企業と成功していない企業を比較すると、成功した企業の方が、オープンイノベーションの活用割合が高いことが分かる。

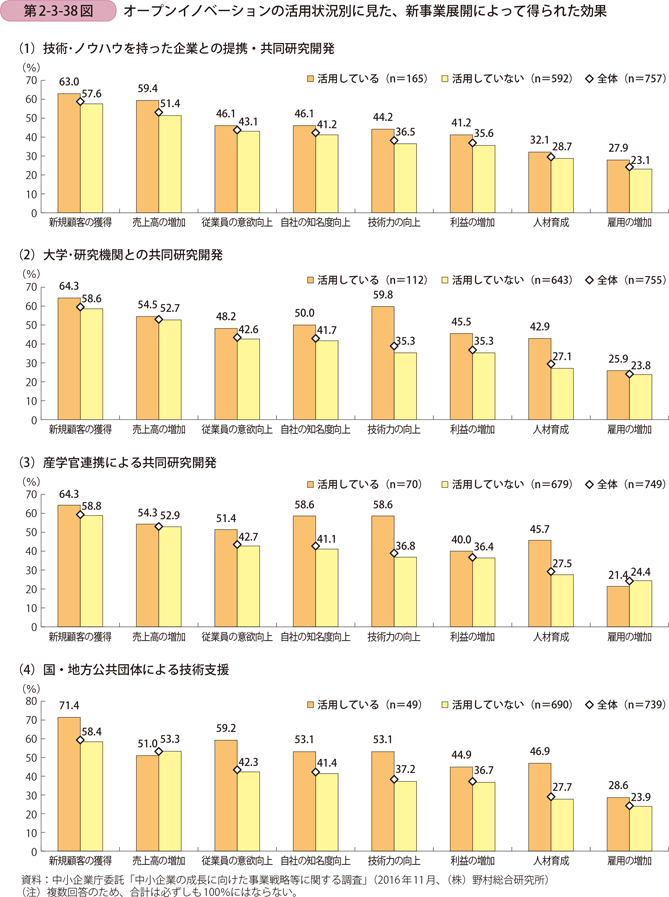

また、第2-3-38図でオープンイノベーションの活用状況別に、新事業展開によって得られた効果を見てみると、総じて、オープンイノベーションを活用している企業は、活用していない企業よりも効果を感じている傾向にある。例えば、(3)産学官連携による共同研究開発を実施した企業においては、「自社の知名度向上」や「技術力の向上」といった項目で、オープンイノベーションを活用している企業と活用してない企業とで効果に差が生じている。このように、売上高の増加や利益の増加といった定量面での効果だけでなく、定性面での効果も得ることもできており,中小企業にとって、オープンイノベーションを活用していくことは、研究開発活動に好影響をもたらすのみならず、新事業展開の成功にも結び付いていく可能性があることが示唆される。

事例2-3-4. 株式会社田中金属製作所

アウトソーシングを活用したブランド戦略でニッチ市場を創出

岐阜県山県市の株式会社田中金属製作所(従業員30名、資本金1,000万円)は、シャワーヘッドの開発、製造及び販売を行う事業者である。同社の製品は、マイクロナノバブル25を生成する装置が組み込まれ、美容作用や洗浄作用が期待できるとして人気がある。

2003年頃まで、同社は下請メーカーとして水栓バルブ部品の製造を行ってきた。しかし、住宅着工の低迷による需要の停滞や価格競争の激化により、主要取引先の水栓バルブメーカーの廃業が相次いだことで、売上高が約10分の1まで落ち込んだ。そこで、下請取引に頼らない、自社製品の開発と販路開拓の必要性を感じた。

同社はシャワーヘッドに組み込まれる節水バルブを製造していたが、シャワーヘッドが高額で流通されていることを知り、自社でシャワーヘッドまで開発することを決意した。そこで、2003年に開発した特殊な節水用アダプタをシャワーヘッドに組み込んだ一般消費者向け商品「アリアミスト26」の販売を、2005年に開始した。

「アリアミスト」の販売を開始したものの、販売代理店を募集しても集まらず、商社を通した販売も売行きは良くなかった。そこで、節水に加えて新たな付加価値を商品に付与することを考え、当時美容作用や高い洗浄作用を発揮するとして話題だったマイクロナノバブルに着目した。マイクロナノバブルを発生するシャワーヘッド「アリアミスト ボリーナ27」の開発を進め、2011年に商品化にこぎ着けた。

「アリアミスト ボリーナ」の商品化後、田中社長自ら実演販売を行うなど、積極的に商品のPR活動を実施した。また、更なる商品の知名度向上を狙い、ブランディング戦略構築をブランディング・プロデューサーにアウトソーシングした。「節水しながら美しくなる」といった製品のコンセプトを明確にすることで、顧客からの認知度を高めている。美容や健康志向に感度の高い30歳代の女性をターゲットとし、「保湿」や「温浴作用」等のヒットしやすいワードを広告で押し出すことで製品PRを図っている。

こうした取組により、自社製品のブランドや知名度を3年近くかけて確立してきた結果、売上高は2倍程度まで増加した。同社の田中社長は、自社製品の開発やブランディングによる販路開拓の経験とノウハウを活かして、中小企業の新製品開発やブランド戦略構築、販路開拓を支援する事業も拡大していきたいと考えている。

25 直径50μミリ~0.1μミリの超微細な気泡のこと。

26 2005年に販売した節水用シャワーヘッド。

27 同社の基幹商品で、2011年から販売。マイクロナノバブルを生成する発生装置を組み込んだシャワーヘッド。