第3節 中小企業における新事業展開の成功要因

1 マーケティング活動の実態と課題

〔1〕マーケティング活動に取り組む重要性

本節では、新事業展開の成功要因としてマーケティング活動に焦点をあて、分析する。第2節で見たとおり、新事業展開の課題として、自社の強みを活かせる事業の見極めが難しい、市場ニーズの把握が不十分、自社の情報発信が不十分である、という三つが挙げられていた。そして、新市場展開に成功している企業の方が、これら三つの取組について課題と感じる割合が低いことも分かった。そこで、本節では上記三つの課題に対する方策を考察していくため、〔1〕自社の強みの把握、〔2〕市場ニーズの把握、〔3〕自社の製品・サービスのPR活動20を実施する情報戦略の立案・実行、をマーケティング活動の要素として捉える。加えて、事業の運営活動においては、実施したマーケティング活動の評価・検証を行い、成功や失敗の原因を探っていき、改善につなげていくことが、今後の成長に向けて重要な取組になる。そこで、本節では、〔4〕マーケティング活動の評価・検証をマーケティング活動の項目として上述した三つのマーケティング活動に加え、本節ではマーケティング活動とは、これら四つの活動を指すこととする。

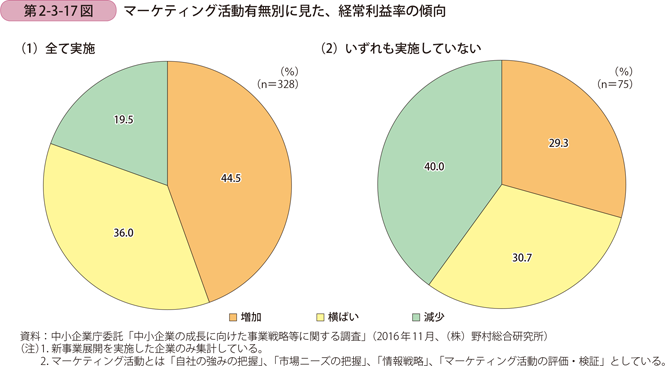

まず、マーケティング活動の重要性から確認していく。第2-3-17図は、四つのマーケティング活動を全て実施している企業と、いずれも実施していない企業とで、経常利益率を比較したものである。同図を見ると、マーケティング活動全て実施している企業の方が、経常利益率が増加傾向にあることが見て取れる。

20 PRとは「Public Relations」の略で、PR活動は、顧客や市場といった利害関係者に対して、自社及び製品・サービスに関する情報を収集・発信する活動を指す。単なる広告活動にとどまらず、自社への評価や市場ニーズの収集といった潜在需要の把握や、WEBページでの情報発信や各種メディア媒体の効果的な活用といった、利害関係者との良好な関係を築くことを目的した戦略的な活動が含まれる。

以下では、四つの活動それぞれについて、新事業展開の成否との関係について分析していく。

〔2〕自社の強みの把握と活用に向けた取組と課題

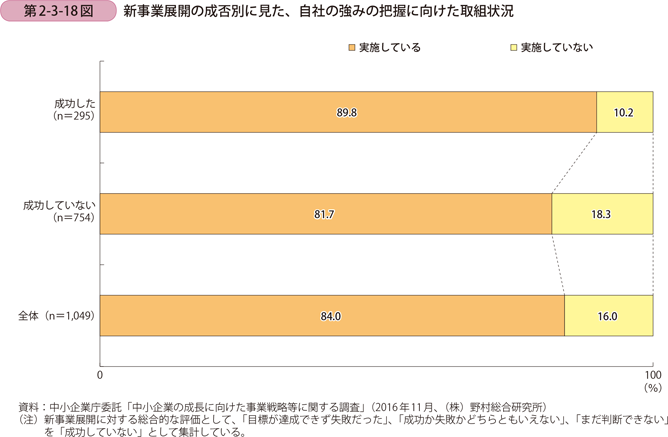

まず、中小企業の自社の強みの把握に向けた取組から見ていく。第2-3-18図では、新事業展開の成否別に自社の強みの把握に向けた取組状況を見ている。同図を見ると、新事業展開に成功している企業ほど、自社の強みの把握に向けた取組を実施している傾向にある。

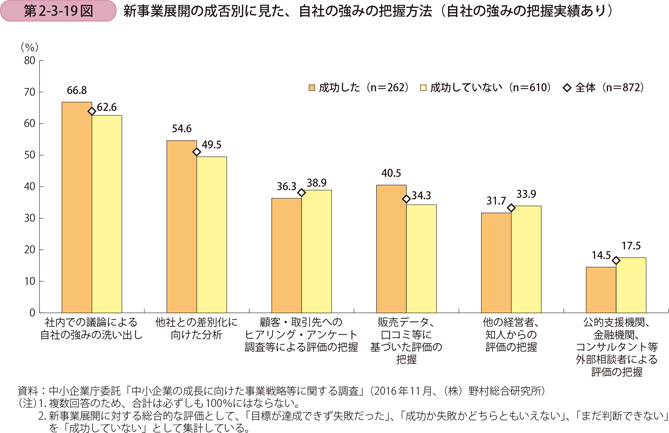

次に、自社の強みの把握方法について見てみる(第2-3-19図)。同図を見ると、全体では、「社内での議論による自社の強みの洗い出し」が最も多くなっており、新事業展開に成功した企業では66.8%、新事業展開に成功していない企業においても62.6%の回答割合となっている。続いて、新事業展開に成功した企業と成功していない企業の違いを見ると、「他社との差別化に向けた分析」においては、新事業展開に成功した企業で54.6%であるのに対して、成功していない企業では49.5%となっている。また、「販売データ、口コミ等に基づいた評価の把握」においては、新事業展開に成功した企業で40.5%であるのに対して、成功していない企業では34.3%となっている。新事業展開に成功している企業においては、自社内だけの分析にとどまらず、競合他社との違いを分析している傾向にあることや、外部から見た自社の評価等、定量的な分析を通じて自社の強みを把握している傾向にある。

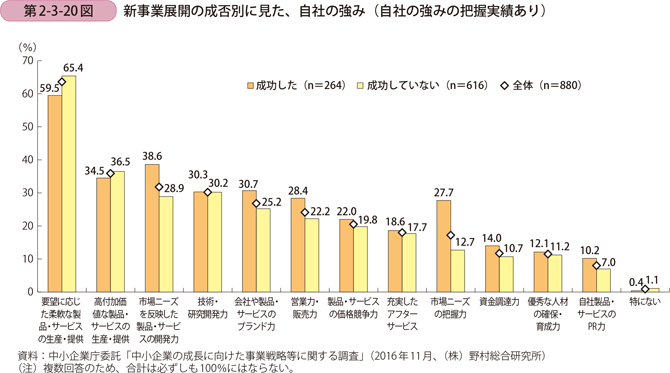

ここで、自社の強みの具体的な内容について見てみる(第2-3-20図)。同図を見ると、「要望に応じた柔軟な製品・サービスの生産・提供」は、新事業展開の成否によらず、強みと感じている企業が多いことが分かる。他方で、「市場ニーズの把握力」や「市場ニーズを反映した製品・サービスの開発力」といった強みは、新事業展開に成功した企業と成功していない企業で差が生じている。市場のニーズを的確に把握できるような取組を行うことが、新事業展開の成功に影響していることが示唆される。

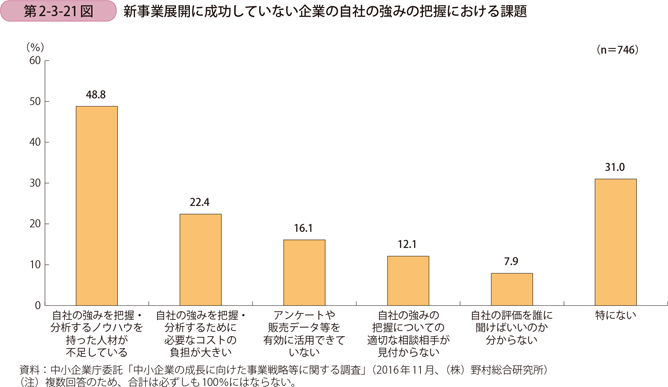

次に、第2-3-21図では自社の強みの把握に係る課題を見てみる。同図を見ると、新事業展開に成功していない企業では、「自社の強みを把握・分析するノウハウを持った人材が不足している」といった人材面での課題や、「自社の強みを把握・分析するために必要なコストの負担が大きい」という費用面の課題を抱えている状況が見て取れる。

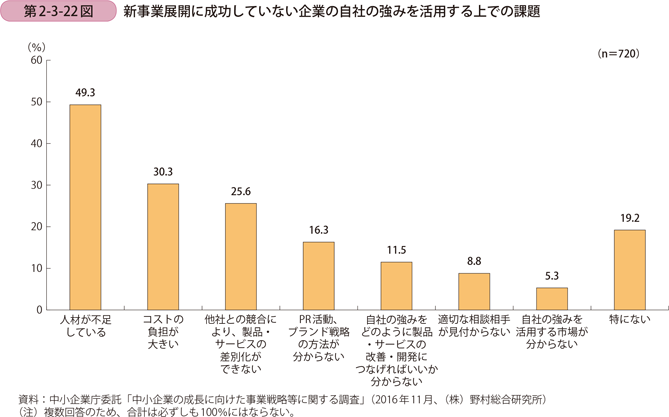

また、中小企業が自社の強みを活用する上での課題を把握するため、第2-3-22図を見ると、新事業展開に成功していない企業は、人材面での課題が5割弱の回答となっている。加えて、コスト面や他社との差別化に関して、自社の強みの把握の際と同様の課題を感じていることが分かる。

〔3〕市場ニーズの把握に向けた取組と課題

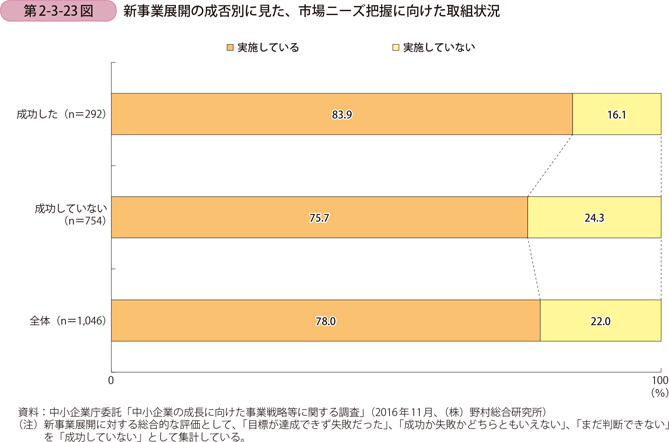

続いて、市場ニーズの把握に向けた取組や課題を分析していく。はじめに、新事業展開の成否別に市場ニーズの把握に向けた取組状況を概観すると、新事業展開に成功した企業と成功していない企業、いずれも実施割合は高いものの成功している企業の方が、取り組んでいる割合が高い(第2-3-23図)。

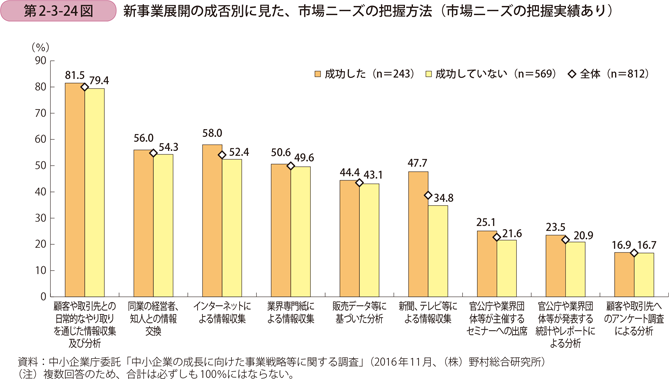

前項でも述べたとおり、新事業展開に成功している企業は、市場ニーズの把握力を自社の強みと捉えている傾向にあった。そこで、新事業展開に成功している企業の市場ニーズの把握方法について見てみる。第2-3-24図を見ると、新事業展開の成否にかかわらず、「顧客や取引先との日常的なやり取りを通じた情報収集及び分析」の回答割合が高いことが分かる。中小企業にとって、こうした日常的なやり取りは市場ニーズの把握に向けて欠かせない情報収集源となっていることがうかがえる。

続いて、新事業展開の成否で回答に差が生じている取組について分析してみると、「インターネットによる情報収集」や「新聞、テレビ等による情報収集」といった取組を挙げることができるが、総じて、新事業展開に成功した企業とそうでない企業で取組には大きな差がない。

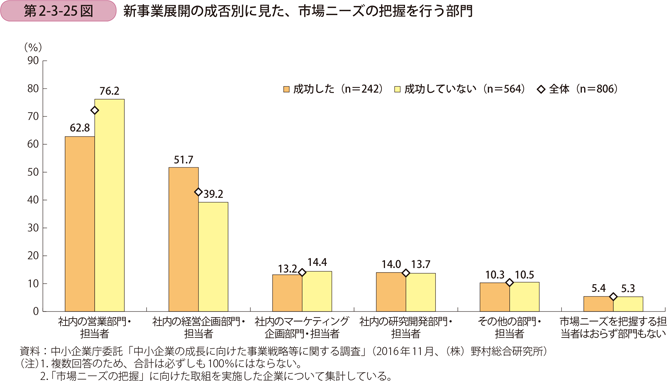

こうした市場ニーズの把握を、社内ではどの組織が担当しているのか、確認してみる。第2-3-25図で、市場ニーズの把握に向けた社内体制について見てみると、新事業展開の成否によらず、「社内の営業部門・担当者」が市場ニーズの把握を行っている傾向にある。他方で、新事業展開に成功した企業では、51.7%の企業が「社内の経営企画部門・担当者」が市場ニーズを把握していると回答しているが、当該項目において、新事業展開に成功していない企業の回答割合は39.2%となっている。自社の事業運営の方向性を決定する「社内の経営企画部門・担当者」が市場ニーズの把握に関与することで、市場ニーズに合致した新製品・サービスを市場に投入することができ、新事業展開の成功につながっているものと推察される。

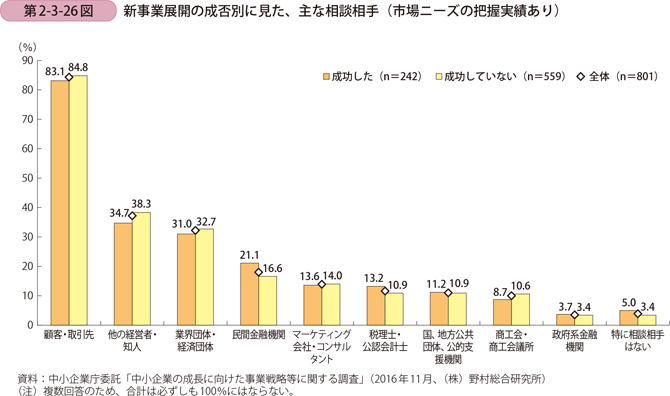

第2-3-25図で、市場ニーズの把握に向けた社内部門を明らかにしたが、経営資源に限りのある中小企業にとっては、適切な社内体制を構築できない場合も想定されることから、社外に相談を持ちかけることも、市場ニーズの把握に向けて重要な手段となり得る。第2-3-26図を見てみると、新事業展開の成否によらず、顧客や取引先に相談する割合が高いことが分かる。次いで、他の経営者・知人や業界団体・経済団体が相談相手になる傾向にある。他方で、新事業展開に成功している企業では、上記の情報源に加えて、民間金融機関にも相談している傾向にある。

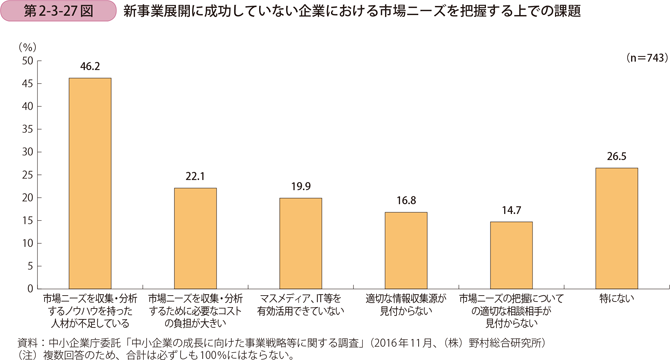

最後に、市場ニーズの把握に向けた課題を見てみる(第2-3-27図)。同図を見ると、新事業展開に成功していない企業では、「市場ニーズを収集・分析するノウハウを持った人材が不足している」という人材面での課題が46.2%、「市場ニーズを収集・分析するために必要なコストの負担が大きい」が22.1%となっている。

〔4〕情報戦略の立案と実行に向けた取組と課題

マーケティング活動の3番目の取組として、自社の製品・サービスのPRとして行う情報戦略の立案と実行に向けた取組や課題等について分析していく。

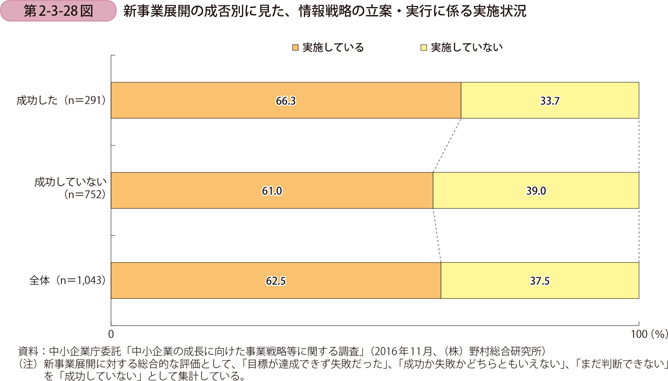

はじめに、情報戦略の立案・実行に向けた取組状況について、新事業展開の成否別に見てみる。第2-3-28図を見ると、新事業展開に成功している企業ほど、情報戦略の立案・実行を実施している傾向にある。

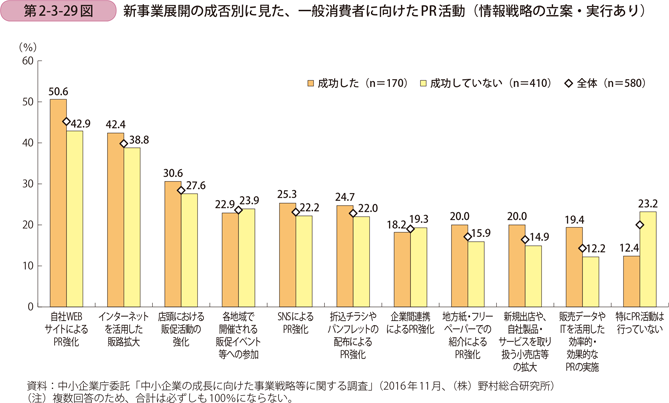

続いて、情報戦略の具体的な取組について見ていく。第2-3-29図は、消費者に向けた自社製品・サービスのPR活動の取組状況について新事業展開の成否別に見たものであるが、同図を見ると、新事業展開に成功している企業では、「自社WEBサイトによるPR強化」が最も多く50.6%の回答割合となっており、次に「インターネットを活用した販路拡大」が42.4%、「店頭における販促活動の強化」が30.6%となっている。

他方で、新事業展開に成功していない企業においては、「自社WEBサイトによるPR強化」が42.9%、「インターネットを活用した販路拡大」が38.8%、「店頭における販促活動の強化」が27.6%の回答割合となっており、「特にPR活動を行っていない」も23.2%となっている。

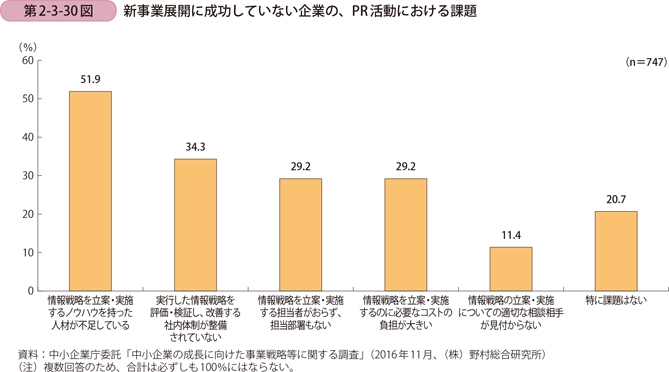

最後に、情報戦略の立案・実行に係る課題を見てみる。第2-3-30図を見ると、新事業展開に成功していない企業では、「情報戦略を立案・実施するノウハウを持った人材が不足している」という人材面での課題が51.9%と最も多く、次いで「実行した情報戦略を評価・検証し、改善する社内体制が整備されていない」という評価・検証に係る取組への課題が34.3%となっている。人材面に係る課題の解決策は、次項の外部リソースの活用で見ていくこととし、次に、マーケティング活動の評価・検証を取り上げ、詳しく見ていくこととする。

〔5〕マーケティング活動の評価と検証

第3項の冒頭でも述べたとおり、企業の事業活動においては実施した取組の効果を評価・検証し、成功要因や失敗理由を明らかにして、次の事業活動に活かしていくことが重要となる。このような認識のもと、本項の最後に、マーケティング活動の評価・検証の実施状況及び課題を見ていく。

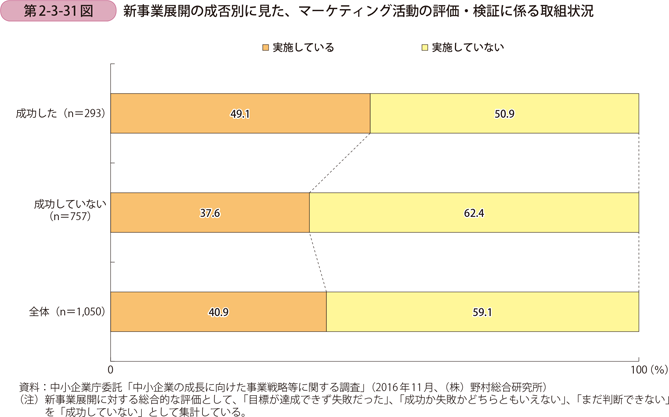

まず、マーケティング活動の評価・検証に係る取組状況について、新事業展開の成否別に分析してみると、成功した企業は半数近くがマーケティング活動の評価・検証に係る取組を行っているのに対して、成功していない企業は4割程度の実施状況となっている(第2-3-31図)。

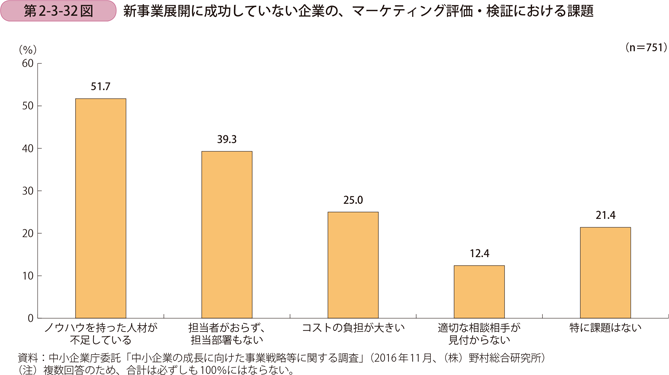

次に、マーケティング活動の評価・検証に係る課題を見てみる(第2-3-32図)。同図を見ると、新事業展開に成功していない企業では、「ノウハウを持った人材が不足している」が51.7%、「担当者がおらず、担当部署もない」が39.3%となっており、人材面での課題が多く挙げられていることが分かる。

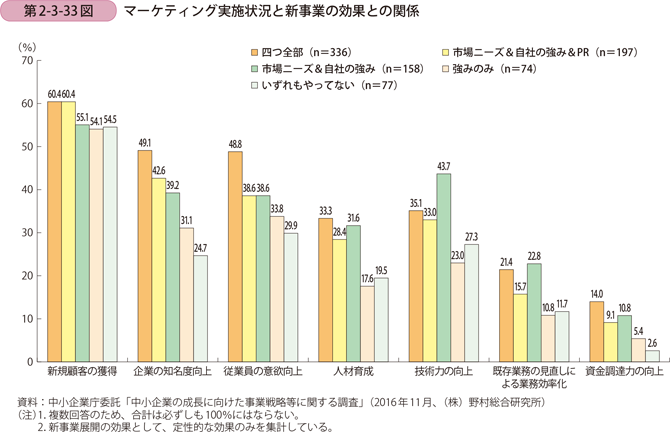

ここまで、四つのマーケティング活動を取り上げ、それぞれの取組が新事業展開に与える影響やその重要性について確認してきた。これら四つの取組は、どれか一つのみを実施するのではなく、全ての活動を一貫して実施していくことが重要であると考えられる。このことを、第2-3-33図で確認してみる。

第2-3-33図では、新事業展開によって得られた効果を、マーケティングの実施状況別に見たものである。ここで、マーケティングの実施状況については、〔1〕四つのマーケティング活動全て実施している企業、〔2〕自社の強みの把握と市場ニーズの把握に向けた取組及びPRに係る取組を実施している企業、〔3〕自社の強みの把握と市場ニーズの把握に向けた取組を実施している企業、〔4〕自社の強みの把握に向けた取組のみ実施している企業、〔5〕いずれもやっていない企業、の五つに分けている。

同図を見ると、総じて、マーケティング活動の実施状況が高まるのに従い、新事業展開の効果を感じる傾向にある。例えば、「新規顧客の獲得」においては、〔3〕から〔5〕の企業では、55%程度の回答割合であるのに対して、〔1〕及び〔2〕では60%程度の回答割合となっている。特に、「新規顧客の獲得」においては、情報戦略活動の実施が好影響を与えていることが分かる。また、「企業の知名度向上」や「従業員の意欲向上」においても、〔5〕から〔1〕に推移するに従い、効果を感じている企業の割合が高まっていることが見て取れる。

本項では、マーケティング活動として四つの取組を取り上げ、新事業展開の成否との関係を見てきた。総じて、いずれの活動も新事業展開の成功に寄与していることを述べてきたが、これらの取組を単独で実施するのではなく、全てを一貫して実施することを目指すことで、新事業展開の成功や企業の業績の向上につながる傾向にあることも確認した。他方で、いずれの取組においても、人材の不足という課題が深刻であることもうかがえた。この課題については、次項で、中小企業における外部リソースの活用実態等を分析しながら、課題解決に向けた方策について考察していきたい。

コラム2-3-3

業界の垣根を越えたデータ連携のモデルプロジェクト

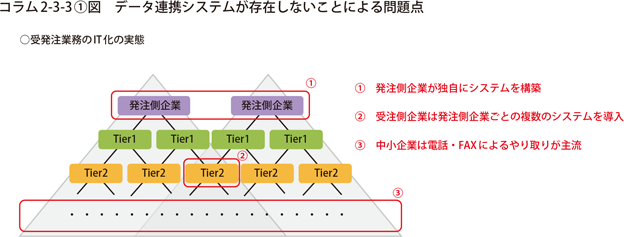

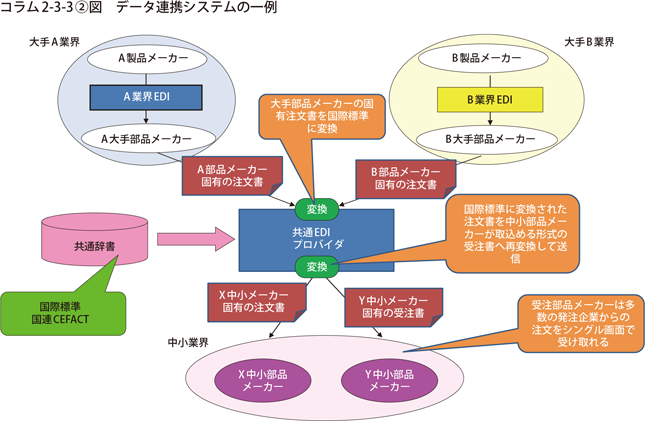

企業間の受発注業務を含むデータ連携については、FAX・電話等によりやり取りされているか、システム化されていても複数の独自システムが構築されるなどにより、業種の垣根を越えたデータ連携システムが存在しないことから、次のような問題が生じている。

〔1〕取引先ごとにシステムが異なるため、多画面(多システム)を使用しなければならず手間がかかる問題。

〔2〕取引形態の変化に応じて新たなシステム投資が必要となる問題。

〔3〕上記〔1〕及び〔2〕の結果として、例えば受発注業務において、生産管理システムや銀行口座への送受金の情報と受発注の情報が別のシステムで動いていて連携できないため、これらを手動でひも付ける作業をしなければならない上に、過去の受発注の情報が散逸してデータが蓄積されず、当該ビッグデータを経営に利活用できていない問題。

このような問題を解決することによって中小企業の生産性をより一層向上させることが期待できる。企業間の受発注業務を含む業種の垣根を越えたデータ連携システムを整備し、中小企業の生産性をより一層向上させることを目的として、「業種の垣根を越えたデータ連携システム整備委員会」を立ち上げた。また、業種の垣根を越えたデータ連携システムを基盤とする新たなサービスモデルが創出されることを確認するため、システム連携調査実証のモデルプロジェクトを実施している。詳細については、「業種の垣根を越えたデータ連携システム整備委員会」ホームページ(https://www.itc.or.jp/datarenkei/

)で公開している。

事例2-3-2. 東海バネ工業株式会社

ITを活用した顧客対応力強化により、自社の付加価値を価格に反映し、高収益を実現できている企業

大阪府大阪市の東海バネ工業株式会社(従業員86名、資本金9,644万円)は、金属バネの設計・製造・販売を行う事業者である。同社のバネは、単品受注・オーダーメイドが特徴であり、用途は自動車部品の試作品から個人のライター用バネ等、多岐に渡る。

他社には作れないバネを少量受注生産するビジネスモデルでは、大量生産できる製品に比べて単価は決して安くないため、納品先メーカーから値下げ要請を受けることも多く、付加価値に見合う価格をいかに維持していくかが同社の大きな課題となっていた。そこで、同社の渡辺良機社長が取り組んだのは、バネ職人の技術力を向上させるための人材育成の仕組みの構築と、顧客対応力向上のためのIT活用であった。

同社のビジネスモデルを維持していくためには、顧客から求められればどんなバネでも生産できることが不可欠であり、そのためにバネ職人の技術力を常に向上させていかなければならない。バネ職人の育成に最も重要なのは「自分が成長している実感が得られること」と考えた渡辺社長は、各職人の成長度を細かく記録するとともに、社長自ら全社員と面談を実施し、成長している点を積極的に評価するなど、職人のモチベーションを高めてきた。

また、同社の製品は、特殊用途で使用されることが多く、発注は不定期で少量だが、短納期を求められることが多い。従来は、注文を受けると過去の発注書や設計図をキャビネットから探し出し、そこから改めて納期を算定・提示するため、対応に時間がかかっていた。そこで、過去の受注情報をデータベース化することで、過去の取引履歴から顧客の要望をすばやく把握し、加えて生産現場との連携もITを活用して自動化することで正確な納期を迅速に回答する等、受注時の対応力を強化することで顧客からの信頼を徐々に獲得していった。同社にしか作れないバネの受注を、正確かつ迅速に対応し、加えて99.9%と高い納期遵守率を達成することで、同社は「言い値」で販売することが可能になっていった。

さらに、2000年代のはじめに、基幹システムベンダーから提案され、紹介された外部コンサルタントのアドバイスを受けホームページをリニューアルした。リニューアル後のホームページでは、バネに関する情報を豊富に掲載し、「バネの“困った”」を抱える人に役立つホームページを目指した。同社が持つ技術情報を惜しみなく開示するなど、これまで一般には入手困難な情報まで掲載することでアクセス数が劇的に増加し、単品・小ロットでバネを調達したいものの発注先がなかった法人・個人から、多くの新規受注を獲得することができた。

今後の成長に向け、同社はグローバル市場にも目を向けている。渡辺社長は、「どんなバネでも、どんな小ロットでも注文を受けるという当社のビジネスモデルは、世界的に見ても珍しい。ホームページの英語化も進めており、海外からの受注も増えてきている。」と語る。

事例2-3-3. 株式会社ナカムラ

WEBを活用した市場分析や知名度向上により、新規顧客の開拓に成功する企業

愛知県名古屋市の株式会社ナカムラ(従業員8名、資本金1,700万円)は菓子の卸売業を営み、近年は組み飴21の企画・販売で注目されている。1980年代以降大手小売チェーンの物流網の発達により、菓子メーカーは大量生産・即日出荷を求められるようになってきた。しかし、伝統的な製法で少量生産を行い、大きな在庫を抱えられない中小の組み飴メーカーはその流れに対応できずにいた。中小メーカーが生産した商品の卸売りを手掛ける同社も、既存の事業だけでは成長が見込めない状況にあった。

同社の中村貴男社長は、中小菓子メーカーや問屋が生き残る手段として、顧客のニーズに合わせて受注の都度生産し、在庫を抱えないオーダーメイドに着目した。同社が組み飴の企画・販売を担い、以前から取引のある組み飴メーカー4社にて組み飴を生産する形で「まいあめ工房」を2007年に立ち上げた。さらに、中村社長は、経営資源に限りがある中小企業が効率的に販路を開拓するためにはWEBの活用が不可欠と考え、オンライン上で組み飴のオーダーメイド受注を開始した。

「まいあめ工房」では営業活動を行っておらず、主にWEBマーケティングの取組によりインバウンドでの受注を増やしている。検索エンジンの検索ログを分析し、ヒットしやすいワードを自社サイトの内容に反映する等、自社コンテンツが検索結果の上位に来るよう工夫を凝らしている。加えて、季節やニュースに合わせたデザイン飴を製作し、WEBニュースやSNSで注目を集め、自社製品の知名度を向上させている。

また、自社サイトへの訪問者からの受注確度を高めるため、ペルソナ分析22を行っている。アクセスログ23の解析を行ったところ、自社サイトに訪れる人は営業企画やCSR部門に所属する、28歳から35歳にかけての女性が多いことが分かった。以上のようなサイト訪問者の人物像を想定し、訪問者が販促・PRのためのデザイン飴を用いた企画を社内で通しやすいよう、サイトに様々なオーダーメイド事例や大手企業との取引実績を掲載し、信頼性を高めることで企業からの受注につなげている。

結果的に、現在「まいあめ工房」では企業からの受注がメインを占め、また全体売上の約9割を自社サイトと電話経由で受注している。中村社長は、今後、WEBマーケティングやECサイトの運営ノウハウ、オーダーメイドに特化したビジネスモデルを他の中小菓子メーカーに横展開していきたい、と語る。

21 組み飴とは飴細工の一つで、棒状の飴のどこを切っても、同じ絵柄が出てくる飴のことをいう。

22 顧客の具体的な人物像を理解することで、マーケティング方針を決めていく手法。

23 WEBサーバへの通信記録。