4 安定成長型企業の、成長段階別の課題と取組

続いて本項では、起業前に目指していた成長タイプのイメージにかかわらず、実際に安定成長型の成長を遂げた企業について、資金調達、人材確保、販路開拓それぞれの課題や取組状況及び各成長段階における支援施策等の利用状況について確認した上で、高成長型企業と同様に、安定成長型企業と安定成長型を目指したものの安定成長型になれなかった企業の取組の違いについて明らかにしていく。

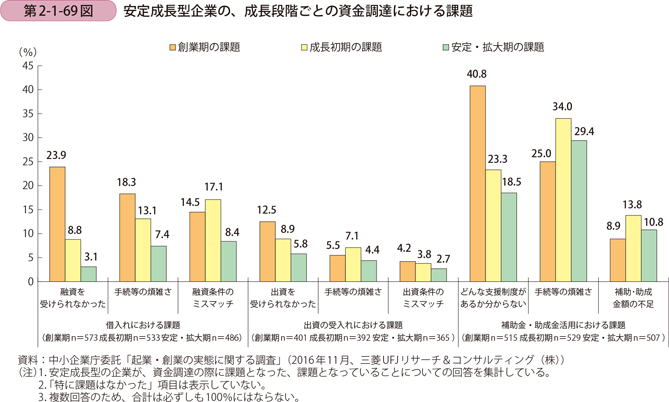

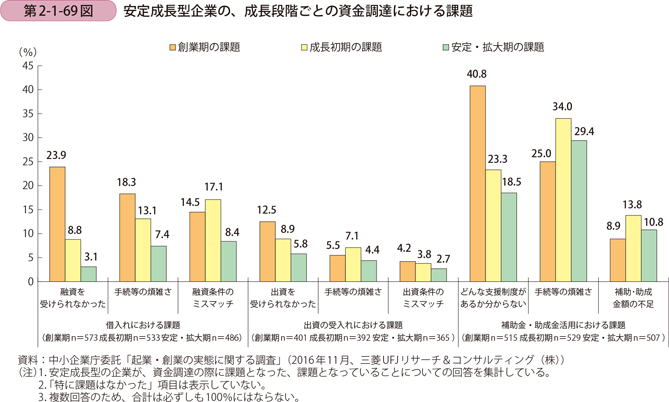

〔1〕安定成長型企業の、成長段階ごとの資金調達における課題

はじめに、資金調達における課題や取組について見ていく。安定成長型の企業が資金調達を行う際の課題について、成長段階ごとに見たものが第2-1-69図である。これを見ると、借入れにおける課題については、創業期は「融資を受けられなかった」の割合が最も高くなっているが、成長初期は「融資条件のミスマッチ」、安定・拡大期は「手続等の煩雑さ」の割合がそれぞれ最も高くなっている。このことからも、借入れについては、創業期は事業の実績もほとんどないために、融資を受けられないことそのものを課題として感じているが、成長初期に入ると、融資金額や金利、返済期間、担保や保証の条件といった融資内容や融資条件のミスマッチ、安定・拡大期には融資を受けるための書類準備や審査時間といった融資手続の煩雑さを課題として抱えている企業が多いことが分かる。

次に、出資の受入れにおける課題について見てみると、いずれの成長段階においても「出資を受けられなかった」の割合が最も高くなっている。前掲第2-1-53図の高成長型企業の資金調達における課題では、安定・拡大期について高成長型企業は「出資を受けられなかった」よりも「手続等の煩雑さ」の割合が高いことを見てきたが、安定成長型企業の安定・拡大期については、「出資を受けられなかった」の割合が最も高くなっていることからも、安定成長型企業にとっては、高成長型企業よりも出資を受けるためのハードルが高いことがうかがえる。

最後に、補助金・助成金活用における課題については、創業期は「どんな支援制度があるか分からない」の割合が高く、成長初期、安定・拡大期は「手続等の煩雑さ」の割合が最も高くなっていることからも、安定成長型の企業は、創業期にはどのような補助金や助成金があるのか分からない人が多いため、十分利用できておらず、また成長初期、安定拡大期には、補助金・助成金の制度を認識してはいるが事業計画書をはじめとした必要書類の準備等手続が煩雑であるために、利用することを諦めていることが考えられる。

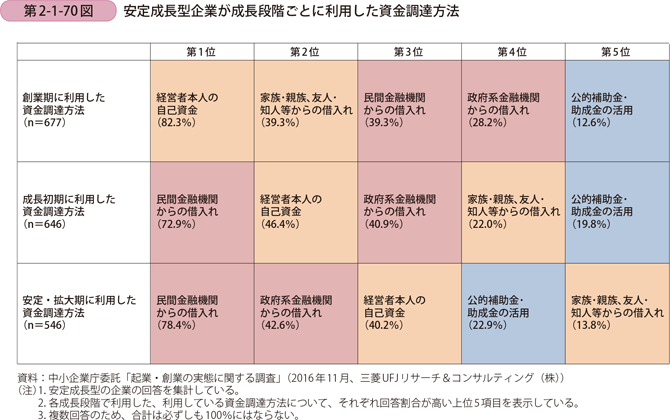

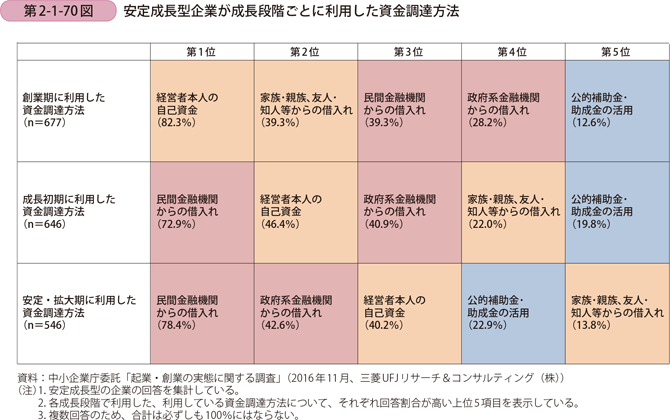

〔2〕安定成長型企業が成長段階ごとに利用した資金調達方法

次に、安定成長型の企業が各成長段階で利用した資金調達方法について見たものが第2-1-70図である。これを見ると、創業期は、「経営者本人の自己資金」の割合が最も高く、次いで「家族・親族、友人・知人等からの借入れ」、「民間金融機関からの借入れ」の順になっている一方で、成長初期と安定・拡大期は、「民間金融機関からの借入れ」の割合が最も高くなっていることが分かる。また、成長段階が進むにつれて、「経営者本人の自己資金」、「家族・親族、友人・知人等からの借入れ」については回答割合が低下しており、その一方で「政府系金融機関からの借入れ」については回答割合が高まっていることが分かる。このことからも、安定成長型の企業は、創業期には経営者の自己資金や家族・親族等からの借入れにより資金調達をしているが、成長初期、安定・拡大期と成長段階が進むにつれて、経営者の自己資金や家族・親族等からの借入れで資金調達を行わずに、金融機関や公的補助金・助成金等の外部から資金調達を行う企業が増加していることが見て分かる。

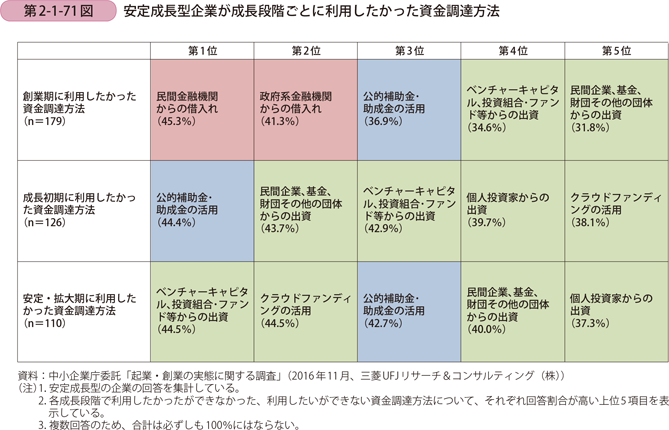

〔3〕安定成長型企業が成長段階ごとに利用したかった資金調達方法

続いて、安定成長型の企業が利用したかったができなかった資金調達方法について、各成長段階別に見たものが第2-1-71図である。これを見ると、創業期は、「民間金融機関からの借入れ」、「政府系金融機関からの借入れ」の割合が高くなっている。また、成長初期は、「公的補助金・助成金の活用」、安定・拡大期は「ベンチャーキャピタル、投資組合・ファンド等からの出資」、「クラウドファンディングの活用」等の割合がそれぞれ高くなっていることが分かる。前掲第2-1-70図の実際に活用した資金調達方法と比較すると、安定成長型企業は、創業期においては金融機関から借入れしたいというニーズが高い一方で、実際には経営者本人の自己資金等を活用している。成長初期に入ると、金融機関からの融資を受けられるようになる一方で、新たに公的補助金・助成金のニーズが高まっており、さらに安定・拡大期については、ベンチャーキャピタルや個人投資家からの出資や、クラウドファンディングの活用といった多様な資金調達を希望するようになっているが、実際には出資や補助金については活用できておらず、依然として金融機関からの融資を中心に資金調達を行っていることが分かる。

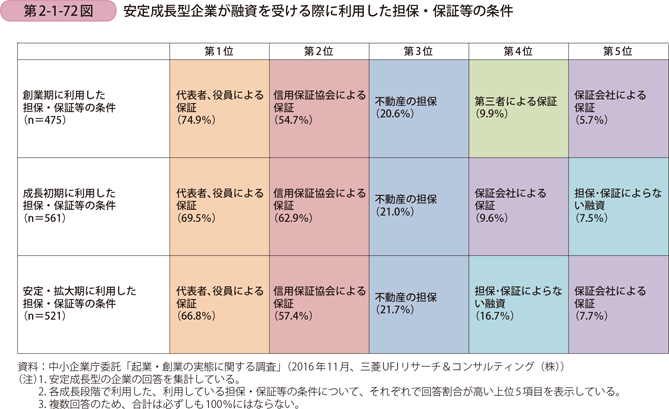

〔4〕安定成長型企業が融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件

続いて、安定成長型の企業が融資により資金調達を行う際に利用した担保・保証等の条件について見たものが第2-1-72図である。これを見ると、創業期から安定・拡大期にわたり、「代表者、役員による保証」の割合が最も高く、次いで「信用保証協会による保証」となっていることが分かる。また、前掲第2-1-56図で見た、高成長型企業が融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件と比較してみると、安定成長型企業は「保証会社による保証」の割合が高成長型企業に比べて高い傾向にある一方で、「担保・保証によらない融資」の割合については高成長型企業に比べて低い傾向にあることが分かる。このことから、安定成長型企業は高成長型企業と同様に代表者や役員、信用保証協会の保証、不動産の担保等の条件で資金調達を行っている割合は高いが、一方で担保・保証によらない融資の利用は高成長型企業に比べて進んでいないことが推察される。

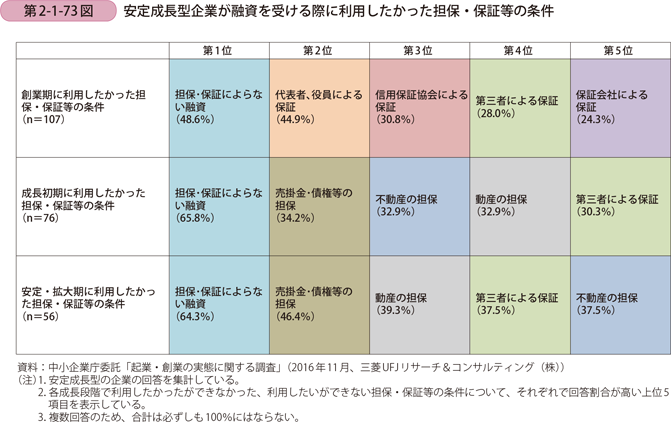

〔5〕安定成長型企業が融資を受ける際に利用したかった担保・保証等の条件

次に、安定成長型企業が融資により資金調達を行う際に利用したかったができなかった担保・保証等の条件について、成長段階別に見てみる(第2-1-73図)。これを見ると、創業期から安定・拡大期にかけて、「担保・保証によらない融資」の割合が一貫して高くなっている。また、そのほか成長初期、安定・拡大期には「売掛金・債権等の担保」、「動産の担保」の割合も続いて高くなっている。このように、安定成長型企業は、担保・保証によらない融資のニーズが創業期から安定・拡大期を通して一貫して高く、さらに成長初期、安定・拡大期については、企業が保有する売掛債権や在庫・機械設備等の動産を担保としての融資を希望している傾向にあることが分かる。しかし、実際には前述の通り、担保・保証によらない融資を活用できている割合は低く、売掛債権や動産担保による融資の活用も同様に進んでいない。

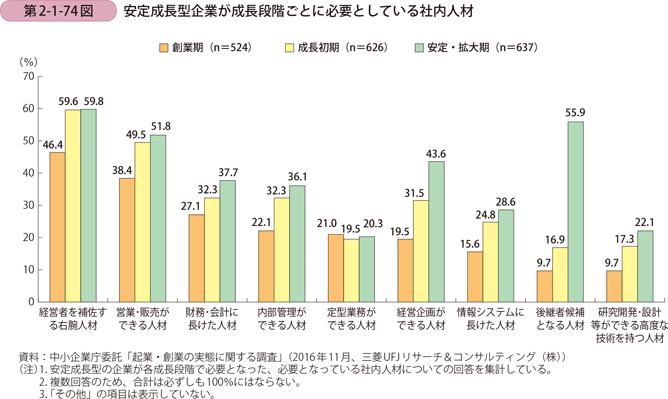

〔6〕安定成長型企業が成長段階ごとに必要としている社内人材

ここからは、人材確保の取組状況について見ていく。安定成長型の企業が成長段階ごとに必要としている社内人材について聞いたものが第2-1-74図である。これを見ると、全ての成長段階で、「経営者を補佐する右腕人材」の割合が最も高くなっている。また、いずれの社内人材についても、成長段階が進むにつれて、それぞれのニーズが高くなっていく傾向にあり、特に安定・拡大期については、「後継者候補となる人材」、「経営企画ができる人材」の割合が高くなっていることが分かる。このことから、安定成長型の企業は、成長していくにつれて企業の将来や事業の今後の方向性や展開方法が課題として顕在化し、その結果、後継者候補となる人材や経営企画ができる人材をはじめとして、多様な人材を必要と考えるようになっていることが推察される。

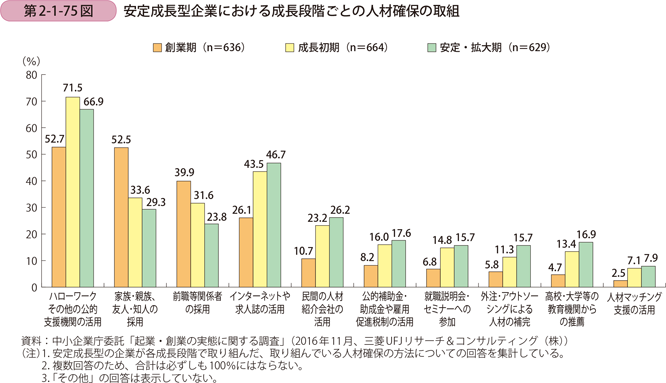

〔7〕安定成長型企業における成長段階ごとの人材確保の取組

続いて、安定成長型の企業が、各成長段階で取り組んだ人材確保の方法について見てみる(第2-1-75図)。これを見ると、いずれの成長段階においても「ハローワークその他の公的支援機関の活用」の割合が最も高くなっている。また、創業期においては、そのほか「家族・親族、友人・知人の採用」、「前職等関係者の採用」の割合が成長初期、安定・拡大期に比べて高くなっているが、成長段階が進むにつれてこれらの割合は低下しており、一方で、「ハローワークその他の公的支援機関の活用」、「インターネットや求人誌の活用」、「民間の人材紹介会社の活用」をはじめとした取組については、創業期、成長初期、安定・拡大期と成長段階が進むにつれて、回答割合が上がっている。このことから、安定成長型の企業は成長していくにつれて、ハローワークやインターネット、求人誌をはじめとして、様々な方法で多様な人材を確保しようとしていることが考えられる。

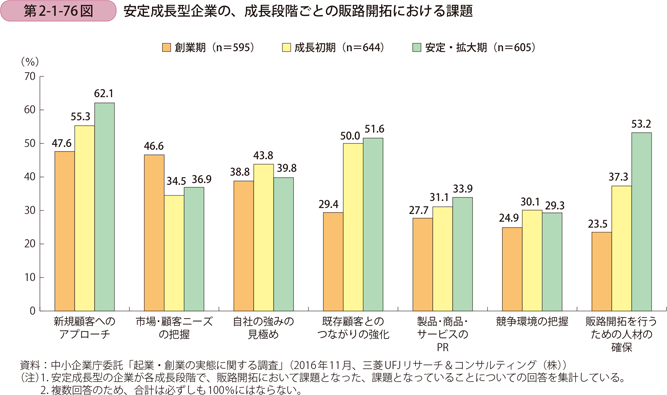

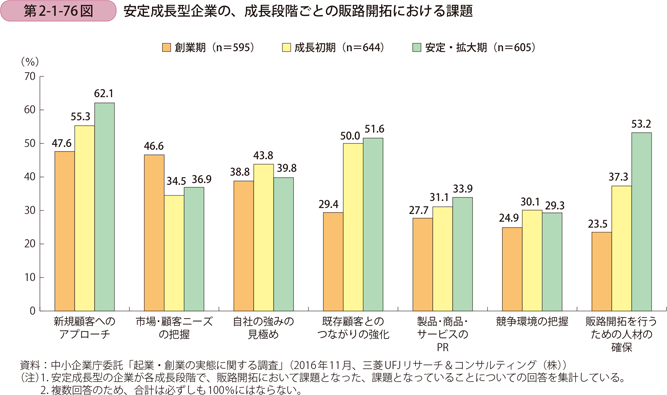

〔8〕安定成長型企業の、成長段階ごとの販路開拓における課題

次に、安定成長型企業が成長段階ごとに抱えている販路開拓の課題及び取組状況について見ていく。はじめに、安定成長型企業が各成長段階で抱えている販路開拓の課題について見たものが第2-1-76図である。これを見ると、創業期については、「新規顧客へのアプローチ」の割合が最も高く、次いで「市場・顧客ニーズの把握」、「自社の強みの見極め」の順になっている。また、「新規顧客へのアプローチ」、「既存顧客とのつながりの強化」、「販路開拓を行うための人材の確保」、「製品・商品・サービスのPR」の項目については、成長段階が進むにつれて回答割合が高まっていることが分かる。以上のことからも、安定成長型の企業は、起業時は市場・顧客ニーズを把握し、自社の強みを見極めた上で新規顧客へのアプローチを行おうとしているものと推察される。さらに、成長初期、安定拡大期と成長段階が進むに当たり、新規顧客へのアプローチには引続き取り組みながらも、併せて既存顧客のリピート率の向上といった既存顧客とのつながり強化や、販路開拓強化のための必要な人材の確保も行おうとしていることが考えられる。

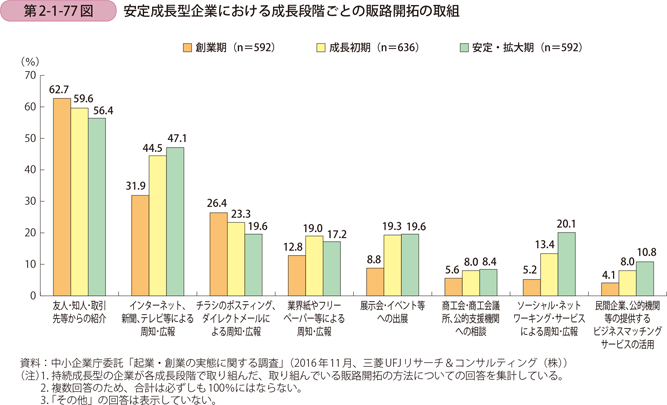

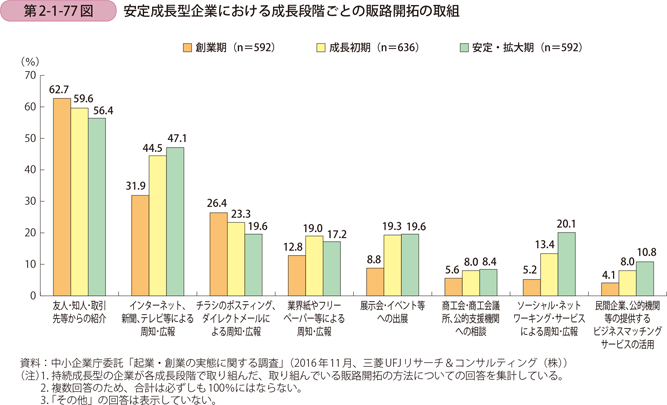

〔9〕安定成長型企業における成長段階ごとの販路開拓の取組

次に、第2-1-77図は、安定成長型の企業が各成長段階で取り組んだ販路開拓の方法について見たものである。これを見ると、いずれの成長段階においても、「友人・知人・取引先等からの紹介」の割合が最も高くなっている。さらに創業期、成長初期、安定・拡大期と成長段階が進むにつれて、「インターネット、新聞、テレビ等による周知・広報」、「展示会・イベント等への出展」、「ソーシャル・ネットワーキング・サービスによる周知・広報」等の取組の割合が高まっている。また、前掲第2-1-61図で見た、高成長型企業が行っている販路開拓の取組と比較してみると、高成長型は成長段階が進むにつれて、最も回答割合が高い項目が「友人・知人・取引先等からの紹介」から「インターネット、新聞、テレビ等による周知・広報」に変化している一方で、安定成長型企業も高成長型企業と同様に、成長段階が進むにつれて、「友人・知人・取引先等からの紹介」の割合が低下し、「インターネット、新聞、テレビ等による周知・広報」、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」等の別の販路開拓方法の割合が高まっているものの、成長初期、安定・拡大期についても依然として「友人・知人・取引先等からの紹介」の割合が最も高くなっていることからも、安定成長型の企業が主として行っている販路開拓の方法は、創業期から安定・拡大期まで一貫して友人・知人・取引先等を活用した紹介・口コミであることが分かる。

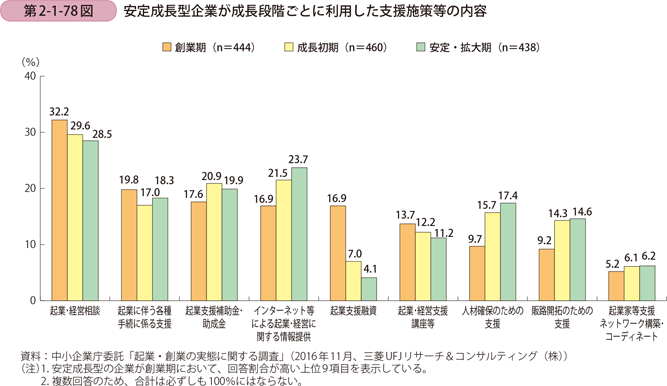

〔10〕安定成長型企業が成長段階ごとに利用した支援施策等の内容

最後に、安定成長型企業が各成長段階で利用した支援施策等について見ていくこととする(第2-1-78図)。これを見ると、いずれの成長段階についても、「起業・経営相談」の割合が最も高くなっている。また、創業期は「起業に伴う各種手続に係る支援」、「起業支援融資」等について、成長初期や安定・拡大期に比べて回答割合が高い。また、成長初期については、「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」、「起業支援補助金・助成金」、「人材確保のための支援」、「販路開拓のための支援」といった割合が創業期に比べて高まっている。そして、安定・拡大期については、「起業・経営相談」や「起業支援融資」、「起業・経営支援講座等」以外の取組については、おおむね成長初期よりも割合が高くなっていることからも、安定・拡大期において多くの支援施策等を活用していることが分かる。このように、安定成長型の企業についても、高成長型企業と同様に、成長段階が進むにつれて利用している支援施策等が変化しており、また活用度合いも高まっていることから、起業後に安定成長型に円滑に成長していくためには、各成長段階に適した支援施策等を活用していくことが重要であると考えられる。

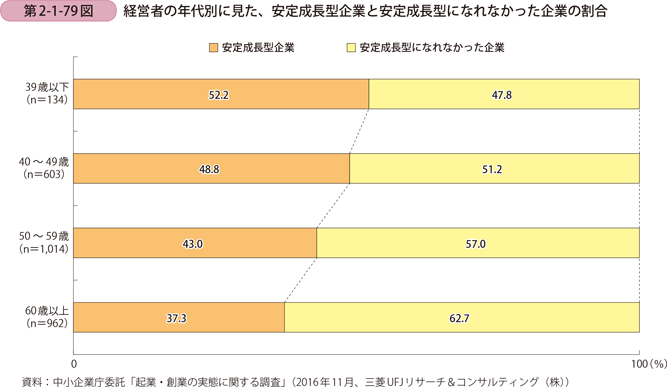

〔11〕経営者の年代別に見た、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業の割合

ここからは、高成長型企業と同様に、安体成長型企業と、安定成長型を目指して起業したが安定成長型になれなかった企業(以下、「安定成長型になれなかった企業」という。)に着目し、属性や、起業後に安定成長型になるために有意義な取組について確認していく。はじめに、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業の割合について、経営者の年代別に見たものが第2-1-79図である。これを見ると、経営者の年代が若くなるにつれて、安定成長型になれなかった企業の割合が低くなっている傾向にあることが分かる。

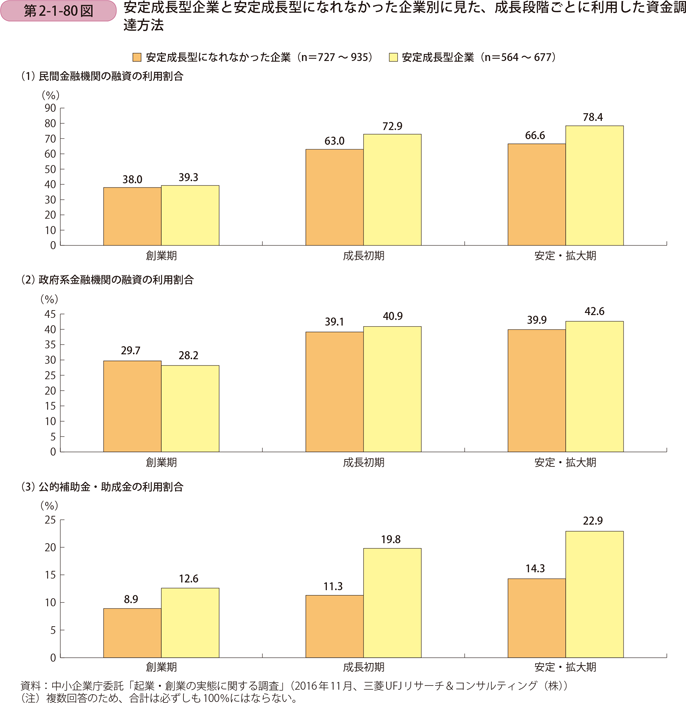

〔12〕安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとに利用した資金調達方法

ここからは、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業について、資金調達、人材確保、販路開拓及び支援施策等に着目し、各成長段階で行った取組の違いについて見ていく。

はじめに、資金調達の取組について見ていく(第2-1-80図)。これを見ると、安定成長型企業は安定成長型になれなかった企業に比べて、成長初期と安定・拡大期において、民間金融機関と政府系金融機関からの融資を利用している割合が高いことが分かる。さらに、融資以外の公的補助金・助成金についても、安定成長型企業の方が安定成長型になれなかった企業に比べて、創業期から安定・拡大期にわたり利用している割合が一貫して高くなっていることが分かる。

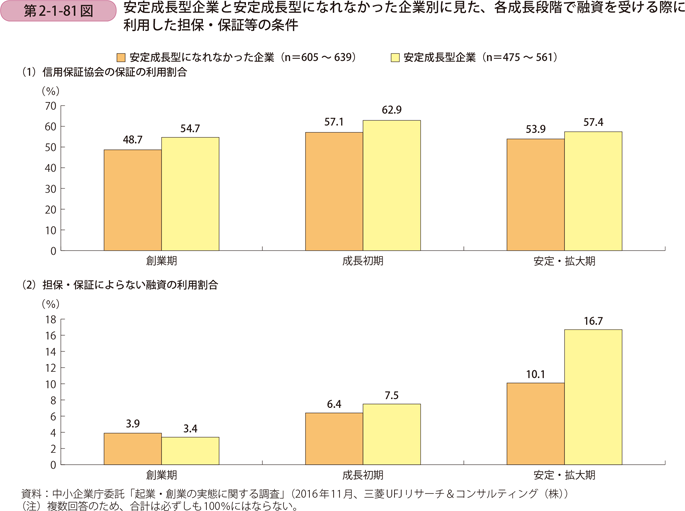

〔13〕安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業別に見た、各成長段階で融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件

続いて、融資により資金調達を行う際に利用した担保・保証等の条件について、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業で比較したものが第2-1-81図である。これを見ると、信用保証協会の保証については、いずれの成長段階においても、安定成長型企業の方が安定成長型になれなかった企業に比べて利用している割合が高いことが分かる。さらに、担保・保証によらない融資については、特に安定・拡大期において、安定成長型になれなかった企業に比べて安定成長型企業の利用割合が高くなっている。

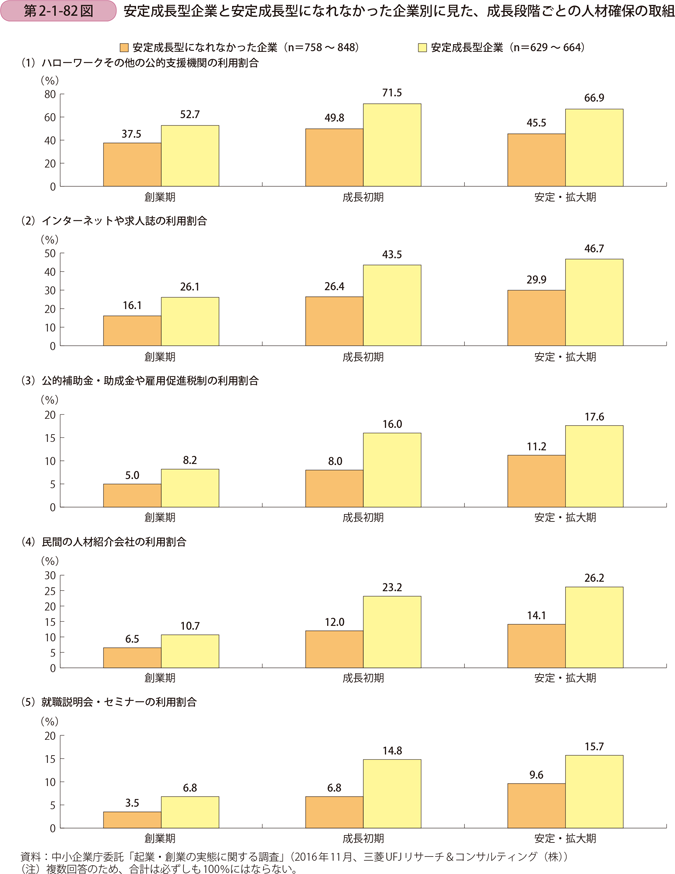

〔14〕安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとの人材確保の取組

次に、成長段階ごとの人材確保について、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業での取組の違いを見ていく(第2-1-82図)。これを見ると、「ハローワークその他の公的支援機関」、「インターネットや求人誌」、「公的補助金・助成金や雇用促進税制」、「民間の人材紹介会社」、「就職説明会・セミナー」といったいずれの取組についても、創業期から安定・拡大期にかけて、安定成長型企業の方が安定成長型になれなかった企業に比べて、利用割合が一貫して高く、さらに成長段階が進んでいくにつれて回答差が広がっていることが分かる。また、前掲第2-1-66図の高成長型企業と高成長型になれなかった企業の人材確保の取組と比較してみると、高成長型企業よりも安定成長型企業の方が、いずれの成長段階においても様々な人材確保の取組を行っていることが分かる。

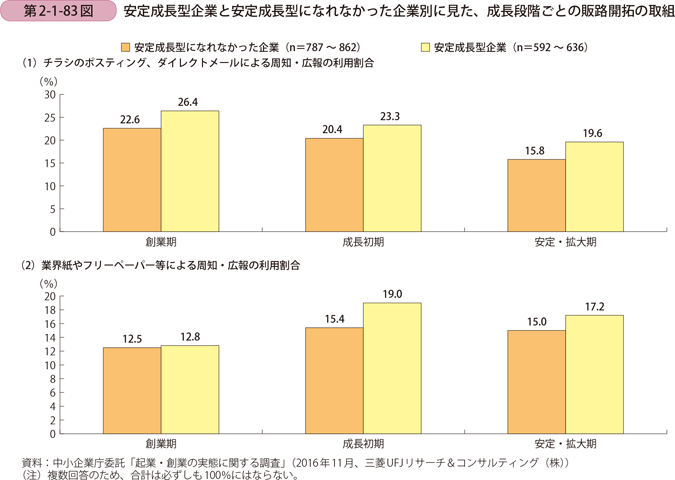

〔15〕安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとの販路開拓の取組

続いて、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業で各成長段階に行った販路開拓の取組の違いを見たものが第2-1-83図である。これを見ると、安定成長型企業は安定成長型になれなかった企業に比べて、チラシのポスティング、ダイレクトメールによる販路開拓に取り組んでいる割合が、各成長段階で一貫して高いことが分かる。また、業界紙やフリーペーパーを利用した販路開拓についても、成長初期、安定・拡大期において、安定成長型になれなかった企業に比べて利用割合が高くなっている。

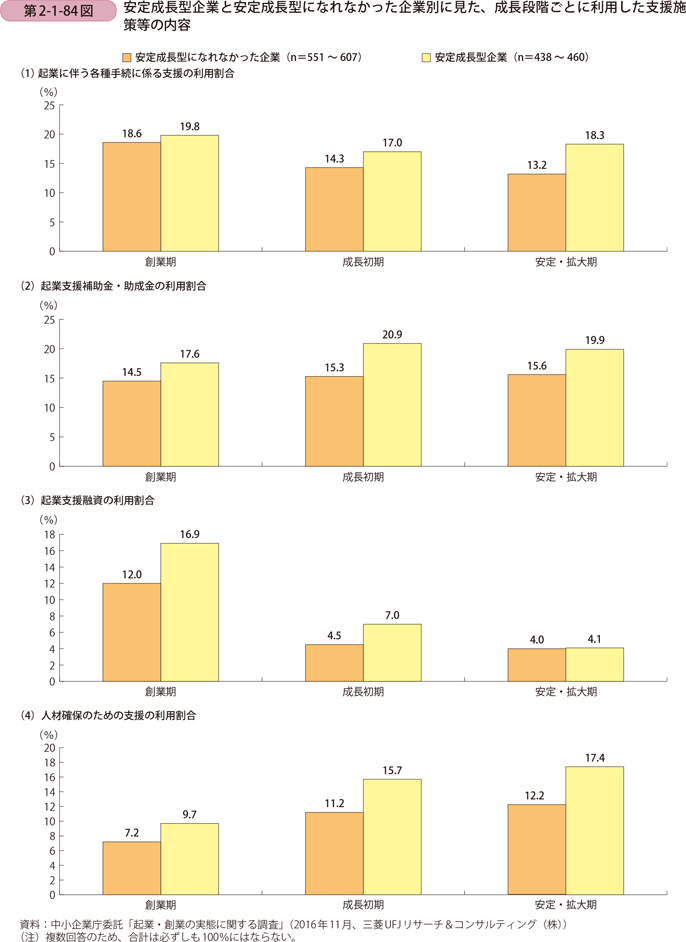

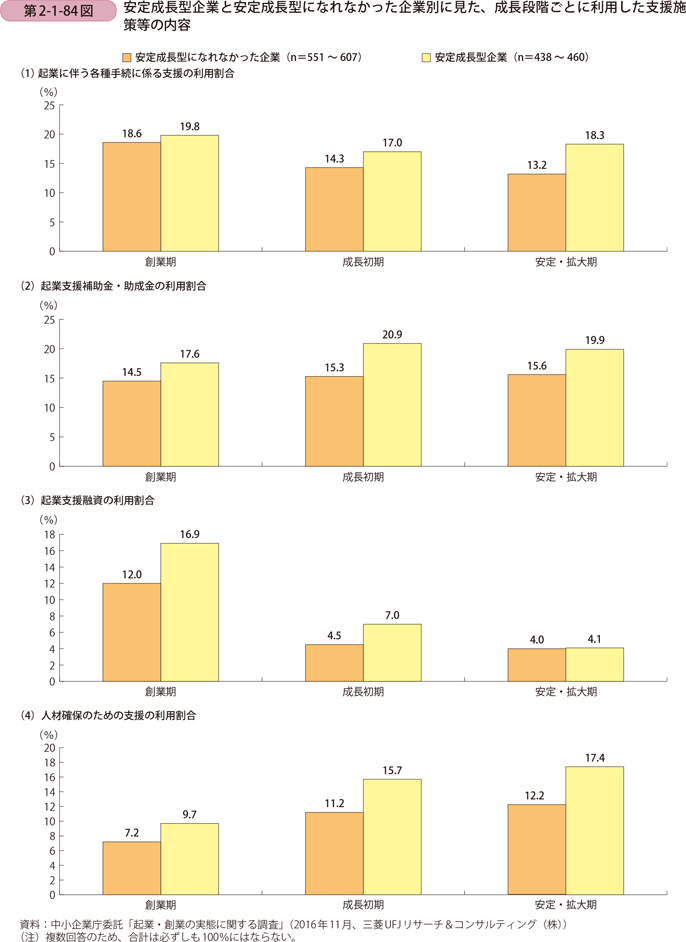

〔16〕安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとに利用した支援施策等の内容

最後に、安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業で、各成長段階で利用した支援施策等の内容について比較していく(第2-1-84図)。これを見ると、はじめに創業期においては、「起業支援融資」、「起業支援補助金・助成金」の支援施策について、安定成長型企業の方が安定成長型になれなかった企業に比べて利用割合が高くなっていることが分かる。次に、成長初期においては、特に「起業支援補助金・助成金」、「人材確保のための支援」の支援施策について、安定成長型企業の利用割合が高くなっている。最後に、安定・拡大期においては、「人材確保のための支援」、「起業に伴う各種手続に係る支援」、「起業支援補助金・助成金」の支援施策について、安定成長型になれなかった企業に比べて、安定成長型企業の利用割合が高くなっており、安定成長型企業は成長段階ごとに利用している支援施策等の内容が異なっていることが分かる。

以上、本項では安定成長型企業と安定成長型になれなかった企業について、資金調達、人材確保、販路開拓それぞれの取組及び利用した支援施策等の違いを見てきた。

これらの結果から、安定成長型になれた企業は、安定成長型になれなかった企業と比べて、主に民間金融機関から担保・保証によらない融資を受けたり、国や自治体から補助金・助成金を受けたりすることで、手元資金に余裕を持たせつつ、その資金を活用するなどで創業期から安定・拡大期にわたってチラシのポスティングや地域のフリーペーパー等を活用した販路開拓の取組を続け、さらに販路開拓の取組以上に、創業期からハローワークやインターネット・求人誌、民間人材紹介会社や就職説明会といった様々な方法で人材確保の取組を強化していることが分かった。さらに、安定成長型の企業は支援施策等の面でも、創業期から安定・拡大期にわたって起業に伴う各種手続に係る支援をはじめ、様々な支援施策等を利用している傾向にあることが分かった。その反面で、安定成長型を目指して起業したものの、イメージどおりの成長を遂げられなかった企業については、これらの取組を行うことができていないことからも、安定成長型を目指して起業した企業が、起業後にイメージどおりの成長を遂げられるためには、人材確保を中心に、資金調達、販路開拓について、成長段階ごとに効果がある取組を積極的に行っていくことが求められよう。