3 高成長型企業の、成長段階別の課題と取組

ここからは、起業前に目指していた成長タイプのイメージにかかわらず、実際に高成長型の成長を遂げた企業について、資金調達、人材確保、販路開拓の三つに着目し、それぞれ課題や取組状況等について成長段階ごとに確認し、また各成長段階における支援施策等の利用状況についても見ていく。さらに、高成長型企業と高成長型を目指したものの高成長型になれなかった企業について、各成長段階で行った取組の違いについても確認していく。

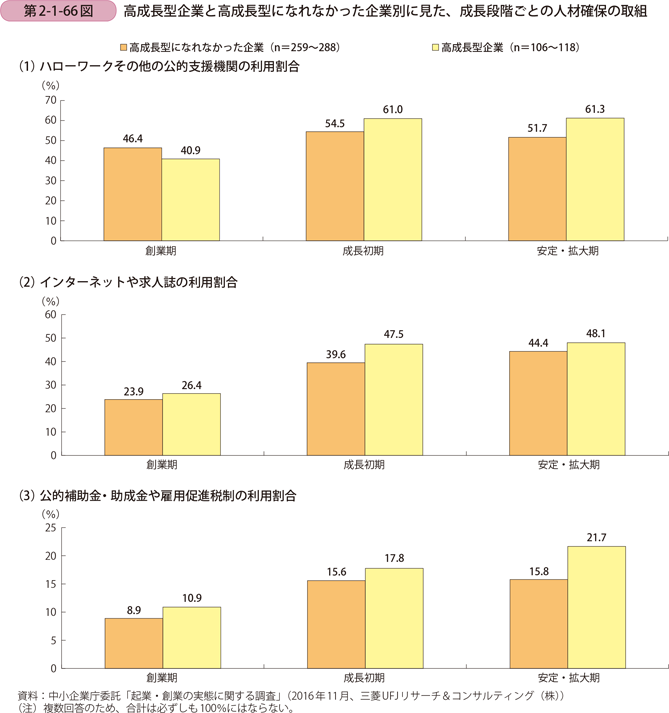

〔1〕高成長型企業の、成長段階ごとの資金調達における課題

はじめに、特に創業期に大きな課題となる、資金調達について見ていくことにする。資金調達と一言でいっても、金融機関等から借入れを行う「融資」、社債の発行や、ベンチャーキャピタルや個人投資家、家族・友人等から資金を募る「出資」、国や地方自治体の「補助金・助成金」の活用といった様々な方法がある。

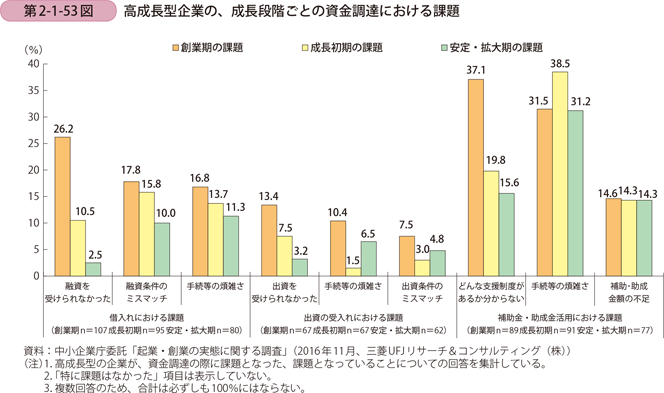

ここで、高成長型の企業が資金調達において抱えている課題について、成長段階ごとに見たものが第2-1-53図である。これを見ると、借入れの課題については、創業期は「融資を受けられなかった」の割合が最も高くなっているが、一方で成長初期、安定・拡大期においては、「融資条件のミスマッチ」、「手続等の煩雑さ」の割合が高くなっている。このことからも、借入れについては、起業後間もない創業期については、融資を受けることができず、成長段階が進んだ成長初期や安定・拡大期は、徐々に融資を受けられるようになったもの、その反面融資を受けるための書類の準備や審査の時間等の手続の煩雑さや、融資を受けたものの融資金額や金利、返済期間、担保や保証の条件といった融資内容や融資条件のミスマッチを課題として抱えるようになっていることから、自身が思うような条件で資金を調達できていないことが考えられる。

次に、出資の受入れの課題については、創業期と成長初期は「出資を受けられなかった」が最も高く、一方で安定・拡大期は「手続等の煩雑さ」の割合が最も高い。このことからも、出資については、創業期、成長初期に入ってもまだ事業は黒字化していない中で、自社のビジネスモデルや事業の将来性を出資者に評価してもらうことが簡単ではないとの状況がうかがえる。

最後に、補助金・助成金活用の課題については、創業期は「どんな支援制度があるか分からない」の割合が高くなっており、一方で成長初期と安定・拡大期においては「手続等の煩雑さ」の割合が最も高くなっている。このことからも、成長段階が進むにつれて補助金・助成金の認識は上がっているものの、事業計画書等の必要書類の準備や申請までの締切りといった手続の煩雑さにより、思うように補助金・助成金を活用できていないことが考えられる。そのため、創業間もない起業家に対しては、積極的な広報や情報提供が重要であり、さらに、補助金・助成金が更に活用されるためには、手続の簡素化といった負担の軽減も鍵となることが考えられる。

〔2〕高成長型企業が成長段階ごとに利用した資金調達方法

ここからは、高成長型の企業が各成長段階で利用した及び利用したかった資金調達方法について、〔1〕外部(民間金融機関、政府系金融機関等)からの借入れ、〔2〕内部(経営者本人の自己資金、家族・親族、友人・知人等)からの借入れ、〔3〕出資(ベンチャーキャピタルや個人投資家等からの出資、クラウドファンディング22)、〔4〕補助金・助成金(公的補助金・助成金の活用)の四つに分類して、利用状況について見ていく。

22 「クラウドファンディング」とは、インターネットを介して不特定多数の人々から資金を調達する、ITを活用した資金調達方法のことをいう。クラウドファンディングについての詳細は、2014年版中小企業白書第3部第5章第2節を参照。

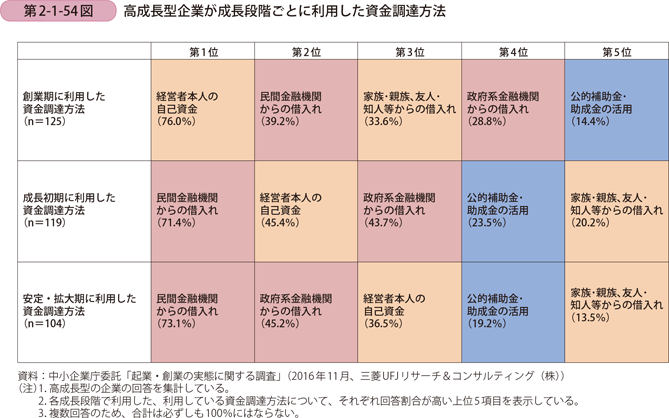

はじめに、高成長型の企業が成長段階ごとに利用した資金調達方法について見てみる(第2-1-54図)。これを見ると、創業期は、「経営者本人の自己資金」の割合が最も高く、次いで「民間金融機関からの借入れ」、「家族・親族、友人・知人等からの借入れ」の順になっている。また、成長初期は「民間金融機関からの借入れ」、「経営者本人の自己資金」、「政府系金融機関からの借入れ」、安定・拡大期は「民間金融機関からの借入れ」、「政府系金融機関からの借入れ」、「経営者本人の自己資金」の順になっている。このことからも、創業期は経営者の自己資金や家族・親族といった自身の身の回りから資金調達をしているものの、成長段階が進むにつれて、民間金融機関や政府系金融機関といった外部から資金調達を行う割合が増加していることが分かる。

〔3〕高成長型企業が成長段階ごとに利用したかった資金調達方法

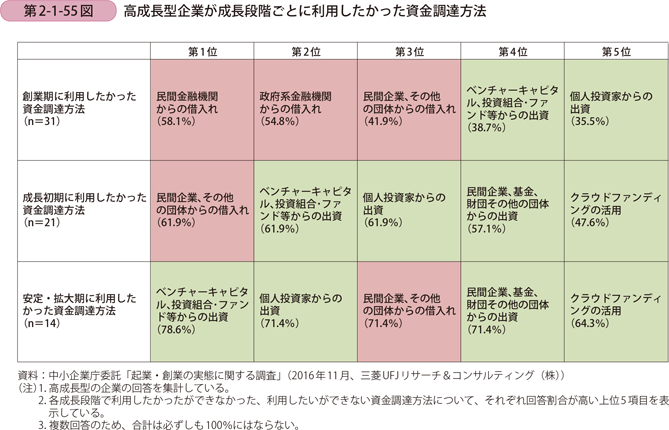

続いて、高成長型の企業が各成長段階で利用したかったができなかった資金調達方法について見たものが第2-1-55図である。これを見ると、創業期は「民間金融機関からの借入れ」の割合が最も高く、次いで「政府系金融機関からの借入れ」、「民間企業、その他の団体からの借入れ」の順になっている。次に、成長初期は「民間企業、その他の団体からの借入れ」が最も高く、次いで「ベンチャーキャピタル、投資組合・ファンド等からの出資」、「個人投資家からの出資」の順になっており、最後に、安定・拡大期は「ベンチャーキャピタル、投資組合・ファンド等からの出資」、「個人投資家からの出資」、「民間企業、その他の団体からの借入れ」の順になっている。以上より、高成長型企業は、創業期には民間金融機関や政府系金融機関をはじめとした借入れによる資金調達のニーズが高い一方で、成長段階が進むにつれて、ベンチャーキャピタルや個人投資家等からの出資による資金調達を希望するようになる傾向にあることが分かる。しかし、前述の通り、実際には、成長初期、安定・拡大期になっても出資による資金調達を実現できている企業はほとんどいない。

〔4〕高成長型企業が融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件

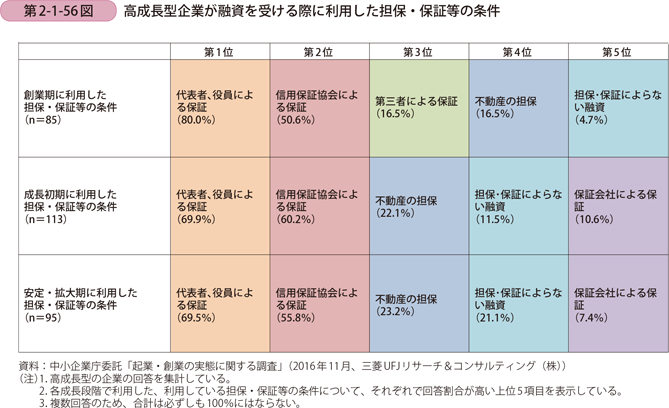

続いて、融資により資金調達を行う際の担保・保証等の条件について見ていく。第2-1-56図は、高成長型企業が融資により資金調達を行う際に利用した担保・保証等の条件について、成長段階別に見たものである。これを見ると、いずれの成長段階においても「代表者、役員による保証」の割合が最も高く、次いで「信用保証協会による保証」となっており、さらに回答割合からも半数以上の企業が代表者や役員又は信用保証協会の保証を利用していることが分かる。

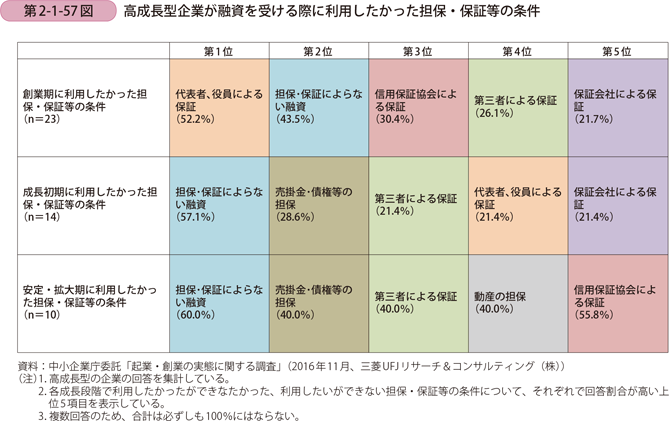

〔5〕高成長型企業が融資を受ける際に利用したかった担保・保証等の条件

続いて、高成長型企業が融資により資金調達を行う際に利用したかったができなかった担保・保証等の条件についても見てみる(第2-1-57図)。創業期は「代表者、役員による保証」の割合が最も高く、次いで「担保・保証によらない融資」、「信用保証協会による保証」の順になっている一方で、成長初期と安定・拡大期は「担保・保証によらない融資」が最も高く、次いで「売掛金・債権等の担保」、「第三者による保証」の順になっている。このことから、前掲第2-1-56図の融資を受ける際に利用した担保・保証条件を見ると、高成長型企業は、どの成長段階においても融資の際に代表者や役員による保証、信用保証協会の保証や不動産の担保といった条件で資金調達を行っているため、創業期においては、代表者や役員のみの保証で資金を調達したかったのではないかと推察される。また、成長初期、安定・拡大期においても、担保・保証によらない融資や、企業が保有する売掛債権や在庫・機械設備等の動産を担保として融資を受けたかった企業が多くいることがと考えられる。

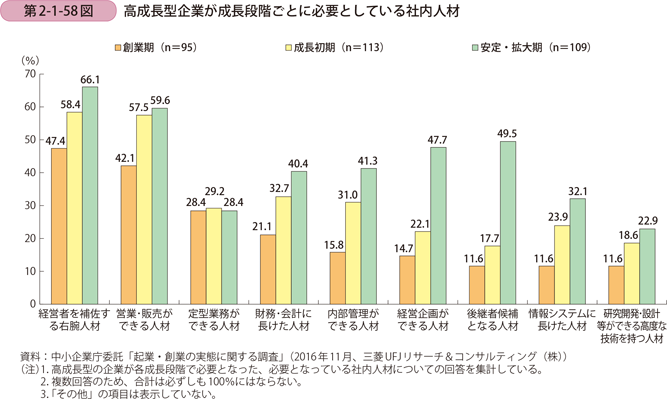

〔6〕高成長型企業が成長段階ごとに必要としている社内人材

次に、各成長段階での人材確保の取組状況について確認していく。第2-1-58図は、高成長型の企業が各成長段階において必要としている社内人材について見たものであるが、これを見ると、各成長段階共通で、「経営者を補佐する右腕人材」の割合が最も高く、次いで「営業・販売ができる人材」の順になっている。成長段階により変化する人材としては、成長初期は「財務・会計に長けた人材」、「内部管理ができる人材」、安定・拡大期は「後継者候補となる人材」、「経営企画ができる人材」の割合がそれぞれ高くなっている。また、いずれの社内人材についても、成長段階が進んでいくにつれて割合が上がっていることからも、企業は成長とともに多様な人材を必要とするようになっていることが分かる。

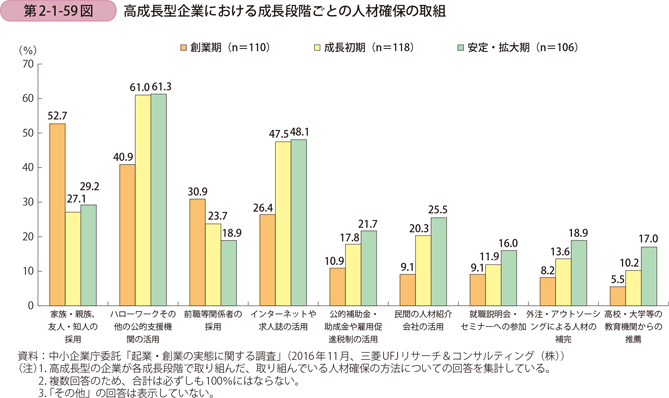

〔7〕高成長型企業における成長段階ごとの人材確保の取組

また、高成長型の企業が、各成長段階で取り組んだ人材確保の方法について見てみると、創業期は「家族・親族、友人・知人の採用」の割合が最も高く、次いで「ハローワークその他の公的支援機関の活用」、「前職等関係者の採用」となっている(第2-1-59図)。他方で、成長初期、安定・拡大期については、「ハローワークその他の公的支援機関の活用」の割合が最も高く、次いで「インターネットや求人誌の活用」の順になっている。また、「民間の人材紹介会社の活用」、「公的補助金・助成金や雇用促進税制23の活用」をはじめとしたそのほかの人材確保の方法について見てみると、成長段階が進むにつれて、いずれの取組についても回答割合が上がっている。これらのことから、高成長型の企業は、創業期には、主に家族や友人、前職の同僚や取引先といった自身の周りから人材を確保して事業を開始しているが、前掲2-1-58図で見たとおり、成長段階が進むにつれて多様な人材を必要とするようになるため、ハローワーク等の公的支援機関やインターネットや求人誌といった多様なメディアを通した情報発信や、民間人材会社や各種就職説明会といった多様な方法を活用することで、より多くの多様な人材を確保しようとしていることが分かる。

23 ここでいう「雇用促進税制」とは、適用年度中に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業者が、法人税(個人事業者の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度のことである。

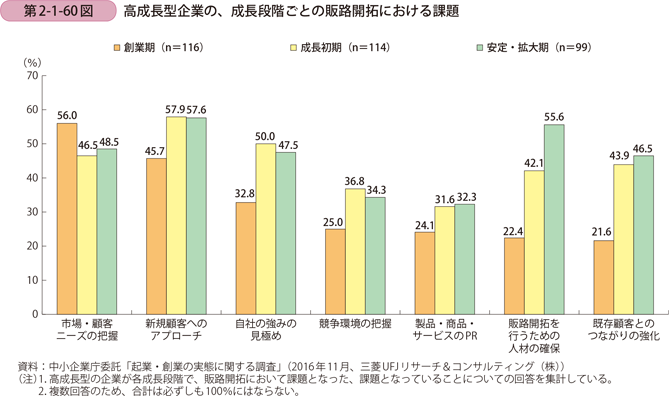

〔8〕高成長型企業の、成長段階ごとの販路開拓における課題

次に、高成長型企業が各成長段階で抱えている販路開拓の課題について見てみると、創業期は「市場・顧客ニーズの把握」の割合が最も高く、次いで「新規顧客へのアプローチ」、「自社の強みの見極め」の順になっている(第2-1-60図)。他方で、成長初期と安定・拡大期については、「新規顧客へのアプローチ」、「自社の強みの見極め」といった割合が高く、さらに「販路開拓を行うための人材の確保」、「既存顧客とのつながりの強化」といった項目については、成長段階が進むにつれて回答割合が高まっていることが分かる。

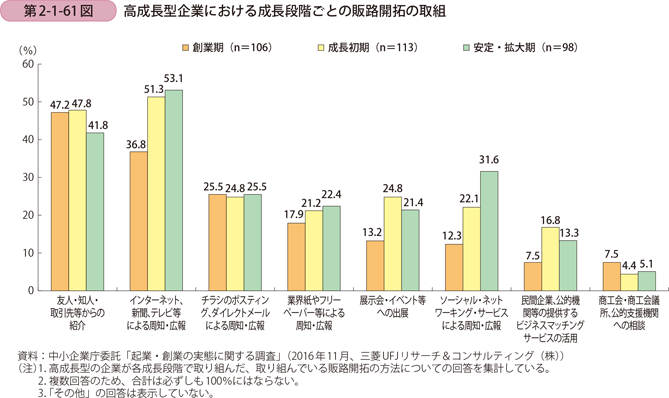

〔9〕高成長型企業における成長段階ごとの販路開拓の取組

続いて、第2-1-61図は、高成長型企業が各成長段階で取り組んだ販路開拓の方法について見たものである。これを見ると、創業時は「友人・知人・取引先等からの紹介」の割合が高くなっている。また、成長初期、安定・拡大期と成長段階が進んでいくにつれて、「インターネット、新聞、テレビ等による周知・広報」、「ソーシャル・ネットワーキング・サービスによる周知・広報」をはじめとした取組の割合が高まっていることが分かる。このことから、高成長型の企業は、起業して間もない頃は友人や知人といった身近なつてを辿ることで顧客を獲得しているが、成長していくにつれて、新規顧客を獲得するために、インターネット、新聞、テレビ等のメディアを活用した販路開拓をメインで行い、そのほかにもTwitter、Facebookといったソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用するなど、販路開拓の方法を変化させていることが考えられる。

〔10〕高成長型企業が成長段階ごとに利用した支援施策等の内容

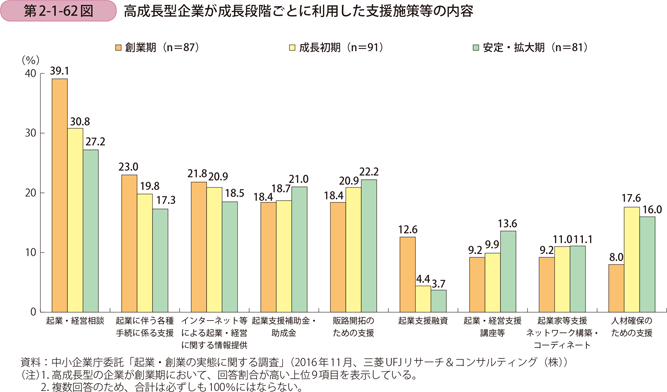

ここでは、高成長型企業が各成長段階で利用した支援施策等について見ていく(第2-1-62図)。これを見ると、いずれの成長段階についても「起業・経営相談」の割合が高いことが分かる。また、「起業・経営相談」、「起業に伴う各種手続に係る支援」、「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」、「起業支援融資」等の項目については、成長段階が進むにつれて利用割合が低下しており、一方で「起業支援補助金・助成金」、「販路開拓のための支援」、「起業・経営支援講座等」等の項目については、成長段階が進むにつれて利用割合が高まっている。以上をまとめると、高成長型の企業は、起業して間もない創業時には、起業や経営に関する相談を行い、併せて許認可手続や事業計画書作成といった起業手続に係る支援も利用し、さらに民間金融機関や政府系金融機関等の創業関連融資を活用している。また、成長初期段階になると、ミラサポ等の経営支援サイトをはじめとして、インターネットを利用して起業・経営に関する情報を収集しつつ、人材バンク、ジョブカフェといった人材確保のための支援や、展示会やインターネットを介したビジネスマッチング等の販路開拓のための支援、国や自治体の公的な補助金や助成金等も併せて利用するようになっていく。

その後安定・拡大期に入ると、販路開拓等の支援施策の活用割合が更に高まっているほか、経営支援講座の利用も進んでおり、規模の拡大に伴う経営課題への対応等も課題になってくると考えられる。このように、高成長型の企業が利用している支援施策等は、成長段階によって大きく異なっていることからも、起業前にイメージしたとおりの成長を遂げるためには、各成長段階に適した支援施策等を利用することが重要である。

コラム2-1-7

ベンチャー企業支援のための取組

本コラムでは、ベンチャー企業が活用できる支援施策について見ていく。

●【エンジェル税制】

エンジェル税制とは、創業して間もない企業への投資を促進するために、その企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇を行う制度として、1997年に創設された。具体的には、ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも、税制上の優遇を受けることができる。また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となる。

1.税制上の優遇措置

○投資した年に受けられる優遇措置

総所得金額からの控除による減税。

(対象企業への投資額-2,000円)を、その年の総所得金額から控除する。

(※控除対象の上限は、総所得金額×40%又は1,000万円のいずれか低い方)

株式譲渡益からの控除による減税。

対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除する。

(※控除対象となる投資額の上限なし)

○株式の売却損が出た場合に受けられる優遇措置

他の株式譲渡益と通算(3年繰り越し可能)

2.制度利用手続

〔1〕投資を受けた企業が確認書の発行を都道府県庁へ申請(※)し、知事の確認書の交付を受ける。

〔2〕投資を受けた企業が確定申告に必要となる書類を個人投資家に交付する。

〔3〕個人投資家が、確定申告を行い、税制上の優遇を受ける。

(※)第五次地方分権一括法の施行に伴い、2016年4月1日よりエンジェル税制の申請・相談窓口が都道府県に変更された。窓口が都道府県庁となることで、申請者・相談者の利便性の向上が期待されるとともに、都道府県が実施する創業・ベンチャー支援策、中小企業施策と併せて実施することにより、地域の実情に即した支援策の提供が期待される。

3.利用実績

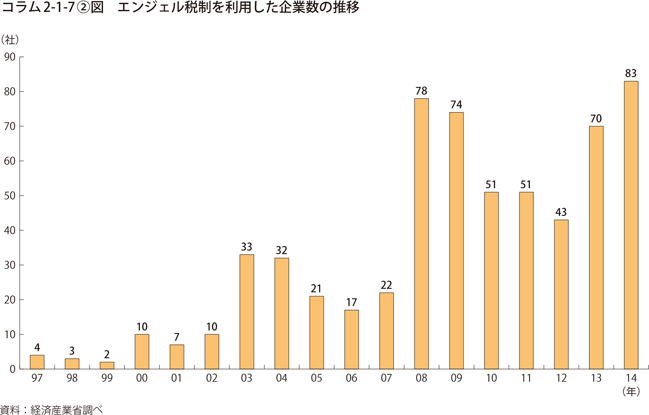

エンジェル税制を利用した企業数は制度発足後から増加傾向にあり、2008年度に所得控除制度を創設したことで大幅に利用企業数が増加したものの、その後減少に転じている(コラム2-1-7〔2〕図)。そのため、政府としては、手続負担の軽減やパンフレット・ホームページの整備、PRの強化といった運用改善により、エンジェル税制の利用促進に向けた取組を行い、近年は増加傾向にある。

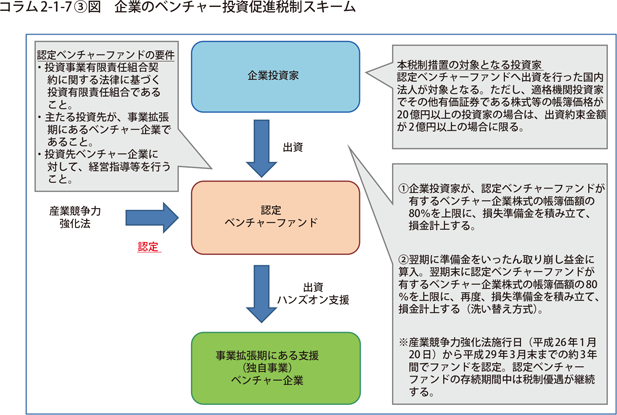

●【企業のベンチャー投資促進税制(新事業開拓事業者投資損失準備金制度)】

事業拡張期にあるベンチャー企業への投資を活性化するため、経営支援能力のある認定ベンチャーファンドを通じたベンチャー企業への投資について、当該認定ベンチャーファンドへ出資を行った事業会社(企業投資家)に対して、税制上の優遇措置を講じている。具体的には、産業競争力強化法に基づき、主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドの投資計画を経済産業大臣が認定し、認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業へ出資する企業は、認定ベンチャーファンドが有するベンチャー企業株式の帳簿価額の80%を上限として損失準備金を積み立て、その積立額を損金算入できるものである(コラム2-1-7〔3〕図)(平成29年度税制改正前の制度)。

2016年末時点で、6ファンドが経済産業大臣の認定を受けており、認定ベンチャーファンドを通じたベンチャー企業へのリスクマネーの供給増加が期待される。

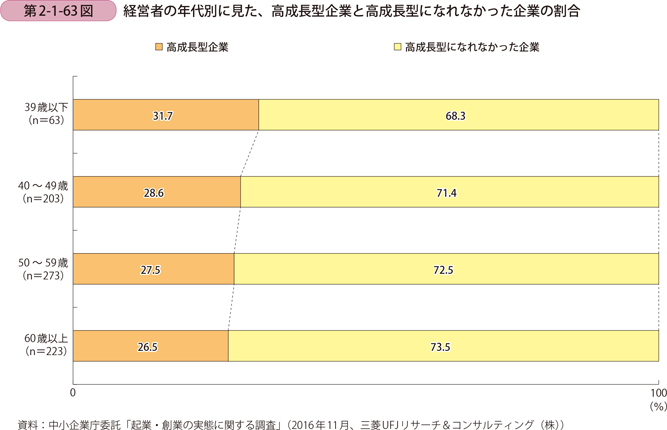

〔11〕経営者の年代別に見た、高成長型企業と高成長型になれなかった企業の割合

それでは、高成長型企業と、高成長型を目指して起業したものの、高成長型になれなかった企業(以下、「高成長型になれなかった企業」という。)とでは、どのような違いが見られるのだろうか。以降では、高成長型企業と高成長型になれなかった企業について、属性や取組の違いについて見ていく。

はじめに、第2-1-63図は、高成長型企業と高成長型になれなかった企業の割合について、経営者の年代別に見たものであるが、これを見ると、経営者の年代が若い方が高成長型になれなかった企業の割合が低くなっている傾向にあることが分かる。

続いて、高成長型企業と高成長型になれなかった企業とで、各成長段階に行っている、資金調達、人材確保、販路開拓の三つの取組の違い及び利用した支援施策等の内容について比較することで確認していく。

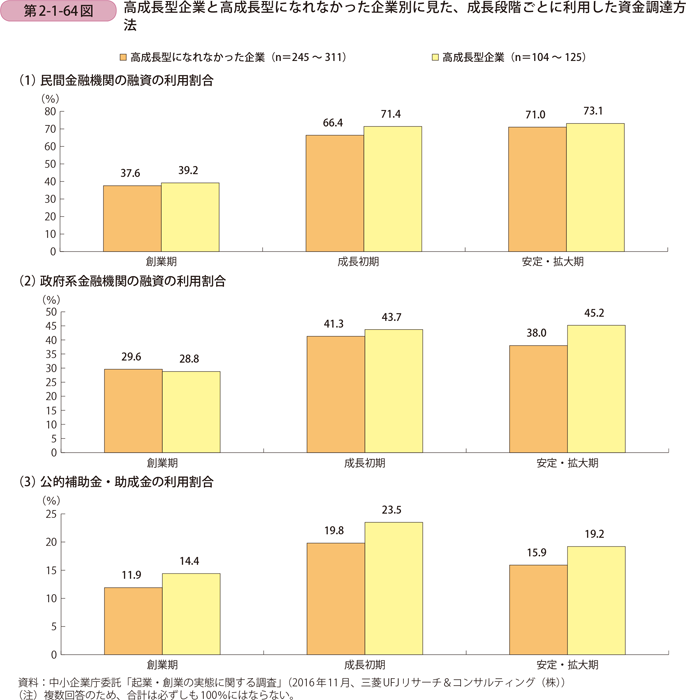

〔12〕高成長型企業と高成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとに利用した資金調達方法

はじめに、高成長型企業と高成長型になれなかった企業が各成長段階に利用した資金調達の取組について見ていく(第2-1-64図)。これを見ると、高成長型企業は高成長型になれなかった企業に比べ、民間金融機関や政府系金融機関からの融資を成長初期、安定・拡大期に利用している割合がやや高いことが分かる。さらに、融資以外の公的補助金・助成金についても、高成長型企業の方が創業期から安定・拡大期にわたって一貫して利用している傾向が高くなっている。

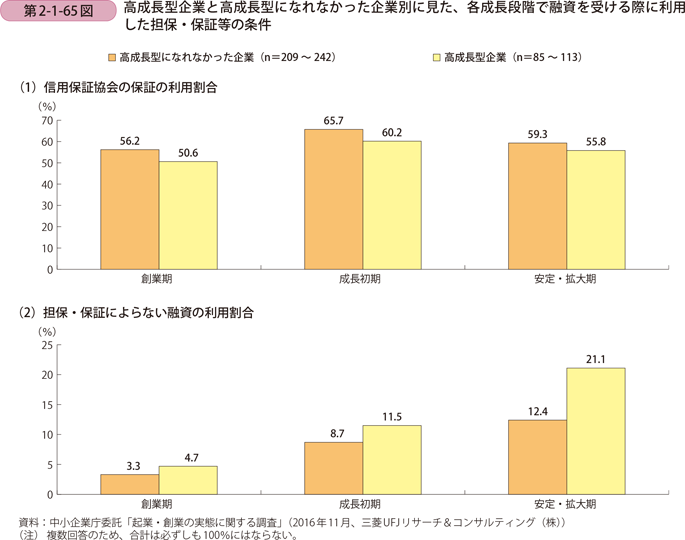

〔13〕高成長型企業と高成長型になれなかった企業別に見た、各成長段階で融資を受ける際に利用した担保・保証等の条件

続いて、融資により資金調達を行う際に利用した担保・保証等の条件について、高成長型企業と高成長型になれなかった企業とで利用割合を比較したものが第2-1-65図である。これを見ると、高成長型企業になれなかった企業は高成長型企業に比べて、いずれの成長段階においても信用保証協会の保証を利用している割合が高いことが分かる。他方で、担保・保証によらない融資の利用については、高成長型企業は高成長型企業になれなかった企業に比べて、特に成長初期、安定・拡大期において、利用している割合が高くなっている。また、第2-1-56図で見てきたように、現状では創業期、成長初期において、融資を受ける際に代表者・役員や信用保証協会の保証、不動産の担保等の条件を利用している割合が高いため、今後、担保・保証によらない融資をより多くの企業が利用するためには、金融機関に事業の将来性を評価してもらえるように、企業側は、自社の強みや課題、ビジネスモデル、今後の事業見通し等について、事業計画書の策定等を通してしっかり伝えていくことが必要であると考えられよう。

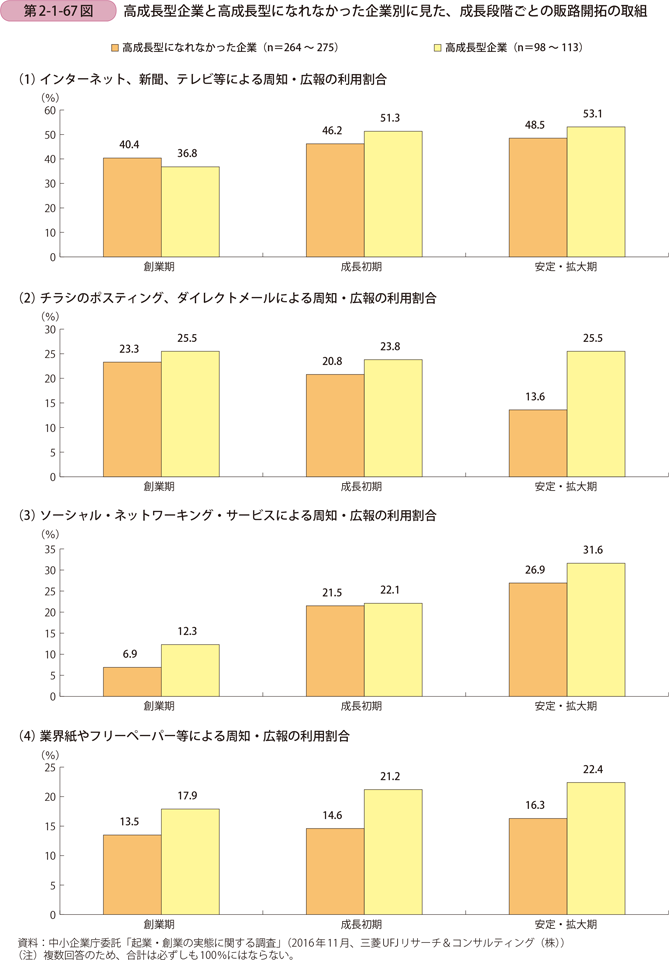

〔14〕高成長型企業と高成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとの人材確保の取組

続いて、成長段階ごとの人材確保の取組について、高成長型企業と高成長型になれなかった企業の違いを見ていく(第2-1-66図)。これを見ると、高成長型企業は高成長型になれなかった企業に比べて、特に成長初期と安定・拡大期において、「ハローワークその他の公的支援機関」、「インターネットや求人誌」、「公的補助金・助成金や雇用促進税制」を利用し人材確保を行っている割合が高くなっていることが分かる。

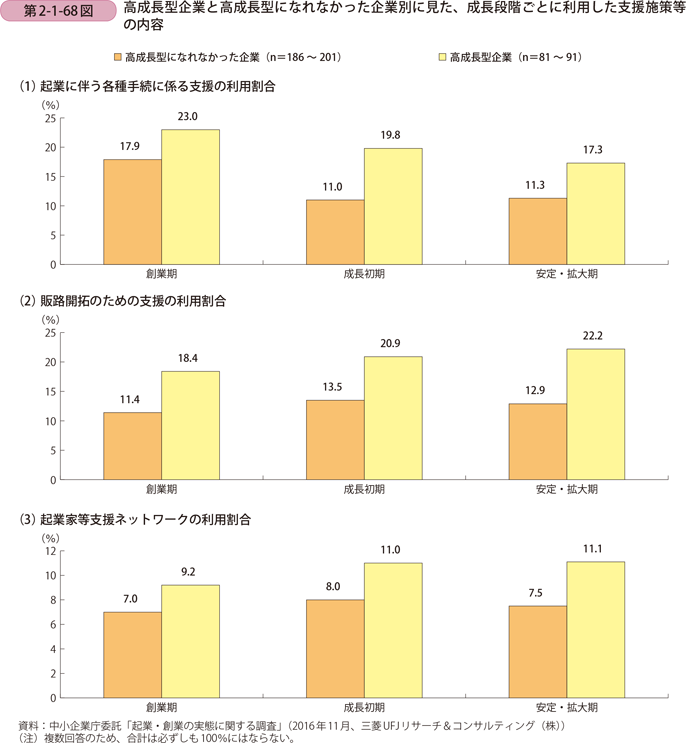

〔15〕高成長型企業と高成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとの販路開拓の取組

次に、成長段階ごとの販路開拓の取組について、高成長型企業と高成長型になれなかった企業の違いについて見てみる(第2-1-67図)。これを見ると、高成長型企業は高成長型になれなかった企業に比べて、成長初期、安定・拡大期においてインターネット、新聞、テレビ等のメディアによる周知・広報を行っている割合が高いこと分かる。また、チラシのポスティングやダイレクトメールによる周知・広報、ソーシャル・ネットワーキング・サービスによる周知・広報、業界紙やフリーペーパー等による周知・広報のいずれについても、高成長型企業の方が創業期から安定・拡大期にわたって利用している割合が一貫して高いことが分かる。

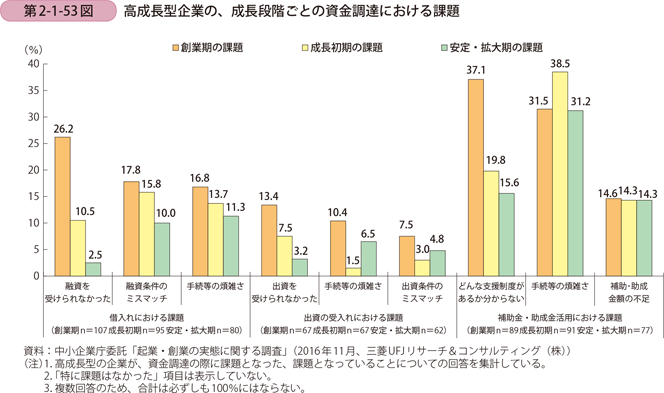

〔16〕高成長型企業と高成長型になれなかった企業別に見た、成長段階ごとに利用した支援施策等の内容

最後に、高成長型企業と高成長型になれなかった企業で、各成長段階で利用した支援施策等の内容の違いについて見ていく(第2-1-68図)。これを見ると、高成長型企業は、起業に伴う各種手続に係る支援や販路開拓のための支援、そして起業家等支援ネットワークのいずれの取組についても、全ての成長段階において利用している割合が高くなっている。

以上、高成長型企業と高成長型になれなかった企業について、資金調達、人材確保、販路開拓のそれぞれの取組及び利用した支援施策等の違いを見てきた。これらの結果からも、高成長型になれなかった企業は、高成長型企業に比べて、民間金融機関や政府系金融機関からの融資や公的補助・助成金の利用割合が低く、さらに安定・拡大期における担保・保証によらない融資も進んでいない。また、そのように外部から資金を円滑に調達できていないこともあいまって、人材確保については、特に成長初期以降にハローワークやインターネット・求人誌といった様々な人材確保の取組ができておらず、さらに、販路開拓についても、高成長を遂げた企業は成長段階が進むにつれて、インターネット、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、ポスティング、業界紙といった様々な媒体を用いた周知・広報や、展示会や商談会、ビジネスマッチングといった販路開拓に係る支援を積極的を活用している一方で、高成長型になれなかった企業はこれらの販路開拓の取組や販路開拓に係る支援の取組が人材確保の取組以上にできていないことが推察される。また、高成長型になれなかった企業は、起業時の法人登記や許認可手続、事業計画・補助金申請書作成といった起業手続に係る支援や起業後の先輩起業家・経営者との交流会等の起業家支援ネットワークをはじめとした各種支援についても、高成長型企業に比べて利用できていないことが、目指していた高成長型になれなかった要因の一つになっているのではないかと考えられる。

以上より、高成長型を目指して起業した企業が、起業後にイメージどおりの高成長を遂げられるためには、担保・保証によらない融資による資金調達や、販路開拓の取組を積極的に行っていくことが求められよう。