2 成長タイプ別、成長段階別の実態と課題

起業後に円滑な成長を遂げていくためには、起業後の成長段階ごとに直面する課題や困難を克服していく必要がある。本項以降では、起業後から事業が軌道に乗るまでの成長プロセスを次の三つの段階に分類した上で、高成長型、安定成長型、持続成長型の三つの成長タイプの企業が、それぞれ各成長段階で抱えている課題や、行っている取組等の違いを見ていき、各成長タイプの企業が起業後に円滑な成長を遂げるために必要な支援の在り方について検討していく。

-

創業期:本業の製品・商品・サービスによる売上がない段階

-

成長初期:売上が計上されているが、営業利益がまだ黒字化していない段階

-

安定・拡大期:売上が計上され、少なくとも一期は営業利益が黒字化した段階

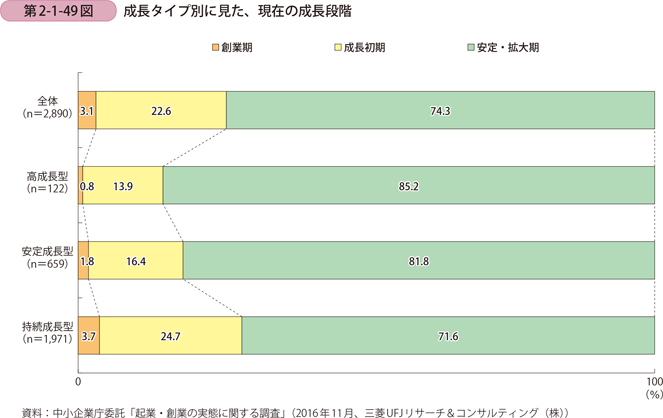

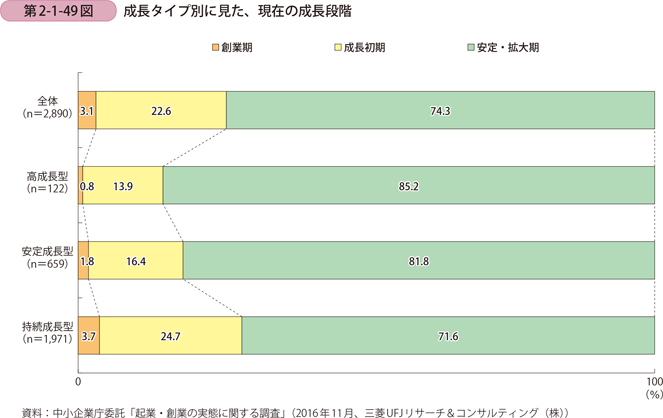

〔1〕成長タイプ別に見た、現在の成長段階

第2-1-49図は、創業後5~10年の企業に対して、現在どの成長段階にあると思うかを聞いたものを成長タイプ別に見たものである。これを見ると、全体に占める約75%の企業は安定・拡大期と回答している。成長タイプ別に特徴を見てみると、いずれの成長タイプについても、約70~85%の企業は安定・拡大期の段階にまで進んでいるが、その一方で、持続成長型の企業の約30%、安定成長型の企業の約20%、高成長型の企業の約15%の企業は、創業後少なくとも5年経った現在でも、それぞれ創業期又は成長初期と回答していることが分かる。

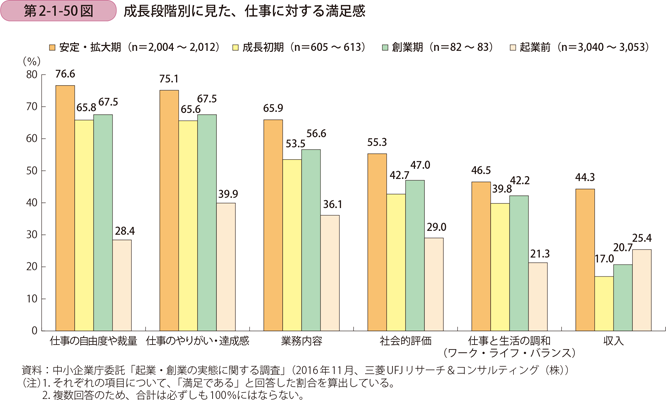

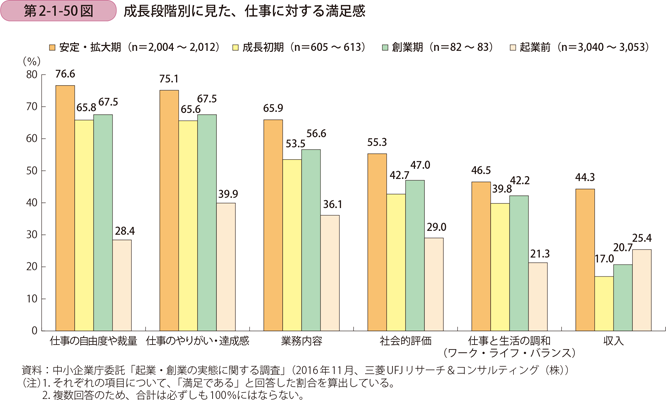

〔2〕成長段階別に見た、仕事に対する満足感

第2-1-50図は、起業前及び起業後の各成長段階における、仕事に対する満足感について、起業家に聞いたものであるが、これを見ると、収入を除く全ての項目について、起業前よりも起業後の創業期の方が、仕事に対する満足感が格段に向上していることが分かる。他方で、収入については起業後の創業期よりも起業前の方が、満足感が高くなっている。また、起業後の成長段階について、創業期と成長初期を比較してみると、いずれの項目についても、創業期よりも成長初期の方が、満足感が低下していることが分かる。この結果から、創業期においては、勤務先ではできなかったことを事業で行うため、自分の裁量で自由に仕事ができるためといった理由で起業前に比べて満足感は上がるものの、その一方で、詳細は次項以降の分析で示していくが、起業して事業を進めていく中で様々な課題に直面するために、成長初期においてはいずれの項目についても創業期に比べて満足感が低下しているものと推察される。また、安定・拡大期に入ると、いずれの項目についても満足感が格段に向上していることからも、起業した企業は創業期や成長初期に様々な課題に直面しており、そしてその課題を解決し、乗り越えていくことによって安定・拡大期を迎えることができることが分かる。

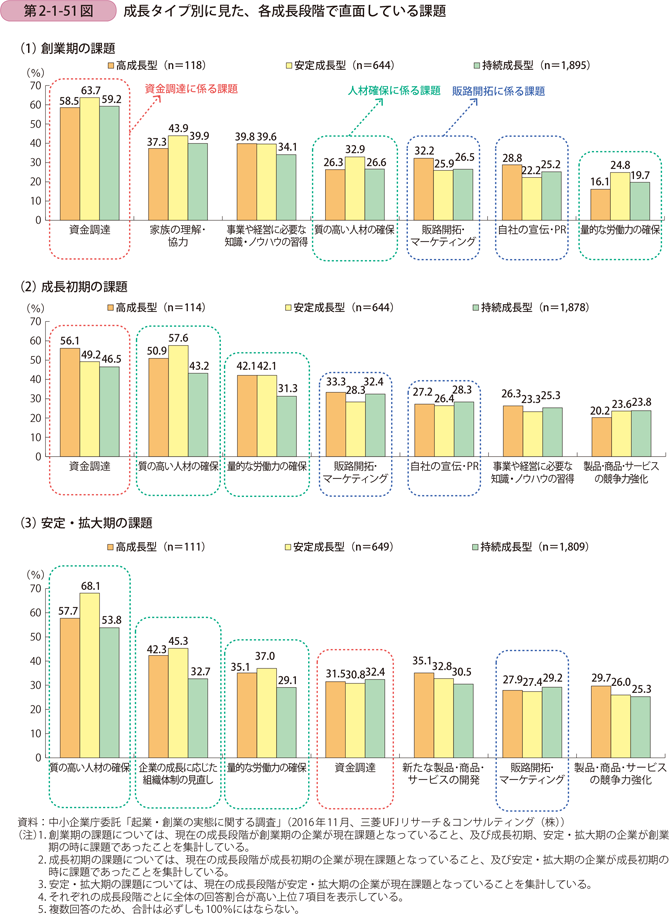

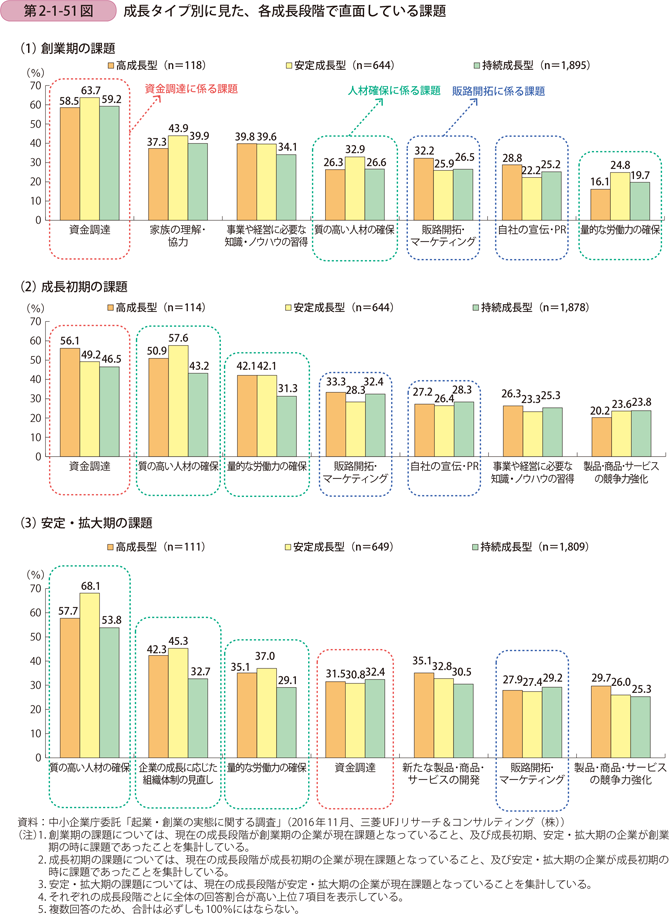

〔3〕成長タイプ別に見た、各成長段階で直面している課題

それでは、各成長タイプの企業は、創業期、成長初期、安定・拡大期の各成長段階において、それぞれどのような課題を抱えているのであろうか。ここで、高成長型、安定成長型、持続成長型の企業が各成長段階において直面している課題について見たものが第2-1-51図である。はじめに、成長段階別に見てみると、創業期においては、「資金調達」の割合が最も高く、次いで「家族の理解・協力」の割合が高くなっている。このように、創業期は「資金調達」を課題としている企業の割合が最も高く、さらに、起業に当たりまだ家族の理解が十分得られていないといった、創業期特有の課題を抱えている企業も同様に多いことが見て分かる。次に、成長初期においては、「資金調達」の割合が創業期に引続き依然として高いものの、「質の高い人材の確保」、「量的な労働力の確保」といった人材確保に関する課題の割合も高く、さらに、「販路開拓・マーケティング」、「自社の宣伝・PR」といった、販路開拓に関する課題についても、比較的割合が高くなっていることが分かる。最後に、安定・拡大期においては、「質の高い人材の確保」の割合が最も高く、次いで「企業の成長に応じた組織体制の見直し」、「量的な労働力の確保」の順になっていることからも、安定・拡大期は人材確保や組織体制の整備における課題が最も強いことが分かる。このように、創業期は資金調達、成長初期は資金調達と人材確保、安定・拡大期は人材確保と組織体制の整備というように、成長段階ごとに回答割合が高い課題が変化していることが分かる。また、販路開拓の課題については、最も割合が高い課題ではないものの、各成長段階共通の課題となっていることが分かる。なお、企業の成長タイプ別に課題の特徴を見てみると、各成長段階で企業が直面している課題の傾向に関しては、大きな違いがないことが分かる。

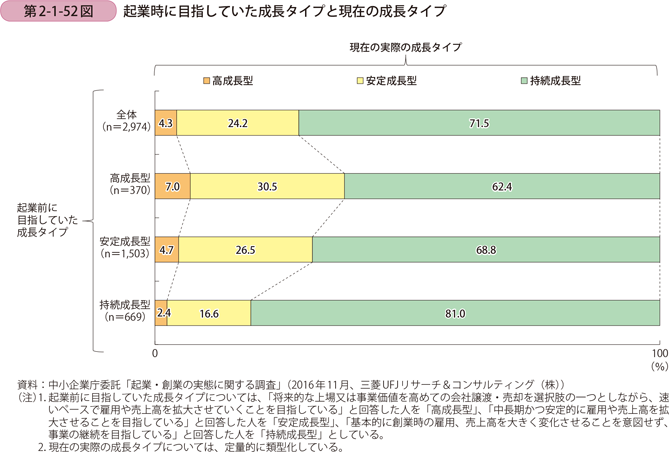

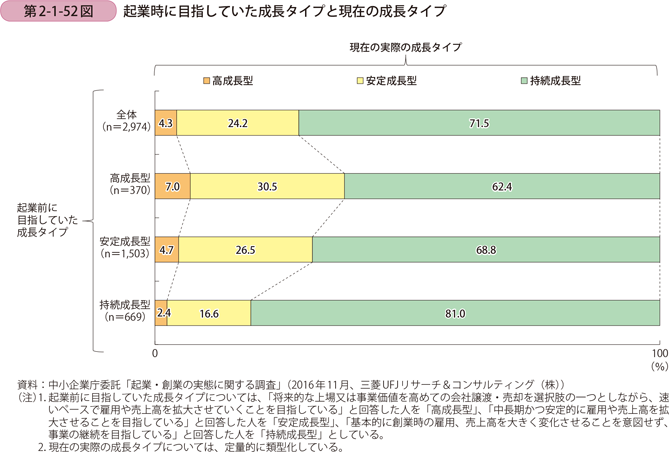

〔4〕起業時に目指していた成長タイプと現在の成長タイプ

ここで、第2-1-52図は、起業前に目指していた成長タイプと、現在の実際の成長タイプについての関係について見たものである。これを見ると、高成長型を目指して起業した企業のうち、7.0%の企業しか目指していたイメージどおりに高成長型になれず、残りは安定成長型・持続成長型になっていることが分かる。次に、安定成長型を目指した企業のうち4.7%の企業は高成長型、26.5%の企業は目指していたとおりの安定成長型になれた一方で、残りの68.8%の企業は、目指したとおりの成長を遂げることができずに持続成長型になっている。このように、起業前に目指していた成長タイプどおりに成長を遂げることができた企業と、遂げられなかった企業とでは、起業後の各成長段階で行った取組等に、どのような違いがあるのだろうか。次項以降では、高成長型、安定成長型、持続成長型の三つの成長タイプごとに、創業期、成長初期、安定・拡大期の三つの成長段階ごとの課題や取組の実態を確認し、さらに高成長型と安定成長型の企業については、高成長・安定成長を遂げることができた企業と、目指していた成長タイプどおりの成長を遂げられなかった企業とで、各成長段階で行った取組等を比較することで、課題や必要な支援施策等の在り方について検討していく。

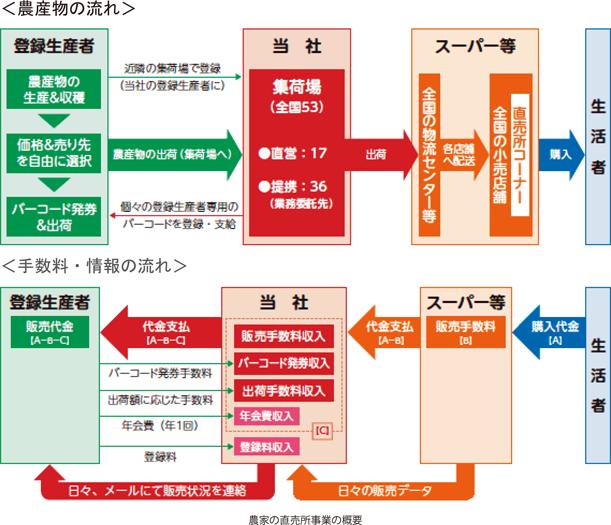

事例2-1-3. 株式会社農業総合研究所

日本の農業をより良くするために、ITで農産物流通の仕組みを変えていく

和歌山県和歌山市の株式会社農業総合研究所(従業員63名(2017年2月末現在)、資本金1億9,921万円)は、農家から農産物を集め、東京や大阪を中心とした都市部のスーパーマーケット内に設けた「農家の直売所」という名の直売所で農産物の委託販売を行っている、2007年創業、2016年に上場したベンチャー企業である。中間の卸売業者等を通さずに、農家と消費者を直接つなぐことで、消費者には鮮度の良い農産物を提供することができ、また農家には消費者の生声を伝えたり、さらには卸売業者等を通さないため農家の手取り収入を増やしたりすることができるビジネスモデルである。現在の登録農家は約6,000人、農家は各地にある集荷場に農産物を持ち込み、農産物の価格設定から販売するスーパーマーケットまで選択することができる。そうした農産物は大手スーパーをはじめとした全国約900のスーパーマーケットに運ばれる。また、同社の流通システムはITを活用しているのが特徴である。農産物は、スーパーマーケット等の販売先ごとに商品バーコードの規格が異なるが、同社は、1台の機械で大手スーパーマーケット各社の規格に対応できる独自のバーコード発券機システムを開発した。それだけではなく、各スーパーマーケットでのバーコードによる販売データは集約され、生産者である農家が日々の農産物の売上高をすぐ把握できるようになっている。同社はこの画期的なシステムにより創業後業績を伸ばし、2016年6月に東証マザーズに上場、上場後も大手企業と業務提携を行うなど、業務の幅を広げながら業績を順調に拡大させている。

同社の及川智正代表取締役社長は、東京農業大学で農業経済学を専攻し、日本農業の将来に強い危機感を覚えていた。バブル崩壊のあおりを受け、希望する職種に就けなかったが、2003年に結婚を機に農業を営む妻の実家がある和歌山へと移り住む。そこで、農業の現場と八百屋の経験を通じて、農業の現場では、自分で値段が決められない、売るところも選べない、消費者からの「ありがとう」という言葉が聞こえてこないという課題を強く感じた。他方で、八百屋では、誰が・いつ・どこで作った農産物なのか、どのようなストーリーがあるのか分からないという課題があった。それぞれの立場を経験した結果、これらの課題解決の糸口は、農業の流通改革にあると確信し、2007年に創業に踏み切った。

創業時の資金は、僅か50万円だった。この50万円で何ができるか考え抜き、農家の営業代行を始めた。この事業モデルは、農家と契約し、新たな販売先を開拓するごとに農家から5万円の報酬金を得るというものだったが、農家の方はなかなかお金を出したがらず、報酬金の代わりにもらったみかんを売って生計を立てていた。設立して半年ぐらい経ってくると、「農作物を高く売ってくれる人」という評判が立ち、様々な相談が来るようになった。その中に、「土日しか売れない道の駅の農作物を平日でも売れるようにして欲しい」という相談があった。及川社長は、週末に道の駅に来る人々は遠方の都会の人たちだろうという仮説を立て、道の駅に並ぶ農産物が都会のスーパーにも売られるようになれば、平日でも買われるようになると考えた。そこで、(株)日本政策金融公庫から500万円の融資を受け、現在も同社の基幹事業である「農家の直売所」の事業を開始した。農家が自分で値段をつけられ、自分で販売先を選べるという、農家にとっては画期的な新しい仕組みであったため、及川社長自らが農家や和歌山市内のスーパーマーケットに足しげく通い、販売先の理解を得るための営業活動に注力した。その結果、同社と農家20人、和歌山市内のスーパーマーケット2社と契約し、農家の直売所事業を開始することができた。その後は同社の事業が口コミで広まっていき、それにより新聞、テレビ、雑誌等のメディアにも取り上げられ、順調に取引先を拡大することに成功、取引先も和歌山市内から関西全域、全国と徐々に商圏も広げ、業績も順調に拡大させていくことができた。

他方で、売上が1億円を越えてきたあたりから、農家一人一人のための毎日の売上等の情報のメール作成の負担が増加し、また、農家も販売店毎でバーコードの発券機が異なり手間が増えるといった課題が重くのしかかってきた。そこで、これらの課題を解決するために、(独)中小企業基盤整備機構及び県等により創設された「わかやま中小企業元気ファンド」の補助金採択を受けて、業務のIT化を進めていき、バーコードシステムの開発等を行い、成長につなげてきた。

今後は、「農家の直売所事業」を海外市場も含めて展開していくとともに、流通だけでなく生産から消費までの他のプロセスにも参入するために、種等の資材販売やレストランの経営もやっていきたい考えだ。

同社の及川社長は、「農家とスーパーマーケットに情報と物流のプラットフォームを提供している。我が国の農業は、流通の仕組を変えていかない限り、良くなってはいかない。全国の農家が、消費者が食べる顔をイメージしながらやりがいを持って農産物を作り、農家がメーカーとして農産物を販売していけるようにすることが重要である。」と力強く語った。

事例2-1-4. 株式会社ロビット

スピーディーな企画・開発に取り組み、技術を高め、資金調達に成功

東京都の株式会社ロビット(従業員6名)は、「ハードとソフトで、新しい価値を生み出す」ことを掲げ、IoT機器やロボット等の開発を行う企業である。同社は2016年の夏に、初めての自社製品として、スマートフォンでカーテンの開閉を制御できる後付け型の機器を世に送り出した。めざまし時計の代わりに、カーテンが開き太陽の光が入ることで気持ちよく起きられる、というコンセプトを打ち出したこの製品は、発売後約半年間で出荷数2万個を超えるヒット商品となり、同社が世間から注目を集めるきっかけとなった。

ここでは、同社の創業期の姿について紹介したい。同社を立ち上げたのは、中央大学の電気電子情報通信工学科に所属する4人の学生だった。在学中に複数のビジネスコンテストに出場し、企画力と試作品の完成度の高さが評価されて大賞を受賞。ものづくりの分野での起業という道に可能性を見出し、2014年6月に同社を設立した。当時、在学中だった高橋勇貴社長を除く創業メンバー3名は大手企業で働き始めていたため、高橋社長が中心となって開発を行い、他のメンバーは終業後や休日に参加するというスタイルだった。

創業時の資金は、ビジネスコンテストの優勝賞金と、中小企業庁の「創業・第二創業促進補助金」を合わせた数百万円。ハードウェアの開発には、ソフトウェアと比較して非常に大きな資金が必要となるため、高橋社長は創業当初から投資家からの出資による資金調達を行うことを目指していたが、当時はハードウェア・スタートアップ自体が今ほど一般的ではなかったため、投資家からはなかなか相手にされなかった。しかし、同社は限られた資金の中で、失敗を多く経験しながらも、製品の企画・開発・失敗のプロセスをスピーディーに繰り返し、技術を高めノウハウを蓄積することで、徐々に投資家からも注目される存在となっていった。

その結果、同社はある個人投資家から、ハードウェア開発に必要な資金の調達に成功する。これを機に、創業メンバー全員が退学・退職し、フルタイムで開発に専念できる体制が整った。さらに、この個人投資家自身も企業経営者であったため、同社は経営面でのアドバイスや必要な人材の紹介を受け、組織としての基盤も整えていくことができた。

こうして、会社設立から1年が経つ2015年夏頃、前述の後付型カーテン自動開閉機の構想に辿り着き、そこから僅か1年で販売開始にまでこぎつけることができた。

同社は、このように消費者向けのIoT機器の開発・販売において、一つの成功を収めたが、それに満足することなく、第二、第三の製品・サービスの事業化に向けて取り組んでいる。次に手がけるのは、消費者向けの製品とは対極的な、工作機械の遠隔監視・操作システム「RACS SYSTEM(ラクスシステム)」だ。出展した展示会等では既に大きな反響を得ており、BtoBの領域でのビジネス展開にも確かな手応えを感じている。

事例2-1-5. 株式会社Payke

インバウンド消費の課題解決を起点に、消費者向け商品データベースのプラットフォームビジネスを目指す

沖縄県那覇市の株式会社Payke(ペイク)(従業員15名、資本金3,300万円)は、外国人旅行客向けアプリの開発・運営、物販・商品開発のコンサルティングを行う企業である。

同社は、スマートフォン等の情報端末で商品バーコード(JANコード)をスキャンし、その商品の情報を利用者の母国語に合わせて表示することができるアプリを開発した。単純な商品情報に加え、動画や画像、商品に対する口コミ、アレルギー情報等も合わせて表示することができるため、外国人旅行客に商品購入を促すことができる。

同社は2014年11月に創業し、外国人旅行客が多い沖縄県を起点に2015年11月に事業を開始。販路開拓を行うに当たり、沖縄県内のお土産分野にターゲットを絞り、お土産メーカーを中心に営業活動を開始。地域の広報誌やローカルテレビ番組等のメディアを積極的に活用することで地域における認知度を向上させ、さらに取引先と信頼関係を構築することで別の取引先を紹介してもらうなどにより、順調に取引先を拡大させていった。営業活動開始からおおむね半年で沖縄県にあるほとんどのお土産メーカーと契約することができ、またそれに伴い、外国人旅行客を中心に、同社のサービス利用者も順調に増加、売上も順調に拡大させることができた。

このように、同社は沖縄を拠点として事業を拡大させてきたが、次に東京や大阪等の都市部で事業展開を行っていくに当たり、これまで沖縄で行ってきた市場開拓戦略を見直した。具体的には、都市部に関しては、お土産メーカーではなくインバウンド消費の多いドラッグストアを中心とした小売店をターゲットにし、営業活動を開始。小売店の商品棚に商品情報を多言語で表示する専用端末を設置することで、店員と外国人との接客負担を低減し、人手不足に対応するなど、店舗側の課題解決の方法を提案することで、都市部においても小売店との取引を徐々に拡大させている。なお、同社の消費者向けの商品データは、同社で登録を進めるだけでなく、大手を含むメーカー企業が自ら商品情報を登録できるようになっているため、登録情報が急増する。また、同社はインバウンド向けの商談会等にも積極的に参加しており、その商談会を通して大手企業とも関係を作り、都市部においても順調に取引先を拡大させることができている。

さらに、同システムは、消費者がどの商品に興味を持っているかという「興味指数」を可視化することが可能である。具体的には、「いつ」、「誰が」、「どこで」、「何を」手にとっているのかをリアルタイムで収集している。それにより、小売店は商品選定、メーカーは競合製品との比較分析が可能となる。これらの独自データを利活用することで、小売店の客単価や売上の向上につながる効果も実証されており、スマートフォンやタブレット等の国内外サービスの提供先が急速に拡大している。

同社の古田奎輔代表取締役CEOは、「同社のアプリが成功している秘訣は、沖縄をターゲットにスモールスタートを最速で行ったこと、インバウンド消費の課題解決に絞り込んだことにある。今後は、国内外の消費者向けの商品データベースのプラットフォームを目指し、必要なビジネスや技術を柔軟に取り込んでいく。」と力強く語った。

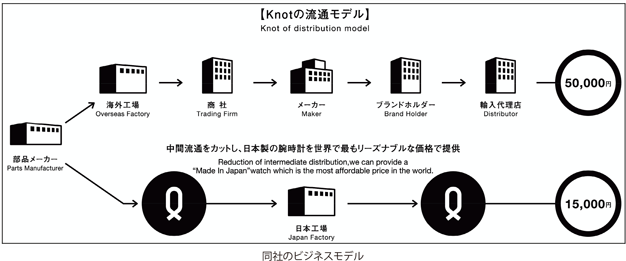

事例2-1-6. 株式会社Knot

ベンチャー企業のフットワークの良さを活かし、参入障壁の高い腕時計市場で急成長を実現

東京都武蔵野市の株式会社Knot(ノット)(従業員20名、資本金950万円)は、「ジャパン・クオリティで、日本と世界をむすぶ」をコンセプトに、オリジナルの腕時計を製造・販売する2013年創業の企業である。

我が国の時計業界は、高いブランド力と技術力・生産力を持つ少数の大手メーカーが長らく圧倒的な存在感を発揮しており、腕時計メーカーの新規参入は困難と言われてきた。しかし同社は、そのような時計業界に新規参入し、短期間で独自のブランドを確立し、国内外で年間15億円以上(2016年実績)を売り上げるまで成長している。

この成長は、同社の遠藤弘満社長が過去に欧州の腕時計ブランドの代理店事業で成功を収めた際に蓄積してきた経験・ノウハウと粘り強さ、そしてタイミングの良さが重なって実現したものである。その成功の秘訣としては3点が挙げられる。

一つ目は、同社が「製造小売業」という形態をとっていることである。大手の時計メーカーは、自社の製造した時計を販売会社や卸売業者、小売業者等を通じて販売するのが一般的であるが、同社では自社の直営店及び自社WEBサイトを通じて消費者に直接販売する方式を採用しており、流通のマージンを省くことで高品質な製品を割安(リアルプライス)に販売することを可能としている。

二つ目は、同社が製造委託先の国内の時計工場と密に連携し、「メイドインジャパンの腕時計」を実現しているという点である。近年、国内の大手メーカーは、安価な労働力を求めて海外に生産拠点を移しており、取引先の国内の部品工場や組立工場が廃業に追い込まれるケースも増加している。同社は、事業立ち上げの段階で、国内に残った数少ない時計工場を探し出し、協力を取り付け、国内でサプライチェーンを構築することに成功した。「メイドインジャパン」であることは品質への信頼につながり、国内の消費者はもとより、海外、特にアジアの消費者への重要なアピールポイントとなっている。

三つ目は、同社が時計という「モノ」の販売だけでなく、時計をカスタマイズするという「体験」を提供することにも重点を置いていることである。同社の腕時計は、ストラップを簡単に取り換えられるようになっており、本体(フェイス)とストラップの組み合わせは8,000種類にも及ぶ。さらに、2017年には、本社と旗艦店がある吉祥寺に新たに工房をオープンし、そこでは顧客が自身の好みに合わせて文字盤や針等の部品まで自由に選べるサービスを提供している。

同社では、このようにベンチャー企業特有のフットワークの軽さや業界の商慣習からの自由さ、消費者との距離の近さといった利点を活かし、大手企業とは異なる独自の強みを構築している。