第2節 中小企業のライフサイクルと生産性の関係

1 大企業と中小企業の労働生産性の現状

ここまで、企業の開廃業の現状について確認してきたが、以降では、企業の開廃業が我が国全体の生産性に与える影響を分析する。

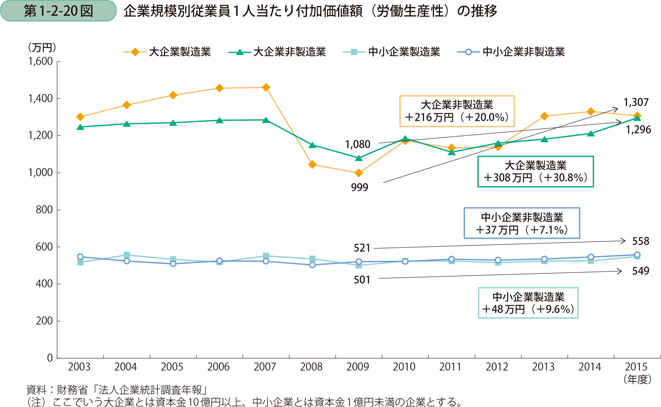

はじめに、企業規模別に従業員1人当たり付加価値額(労働生産性)の推移を確認すると、大企業は2003年度から2007年度にかけて緩やかな上昇傾向にあり、リーマン・ショックの影響もあって2008年度、2009年度と落ち込んだものの、以降は再び上昇傾向にある(第1-2-20図)。他方で、中小企業の労働生産性の推移を見ると、ここ13年間でほぼ横ばいの推移となっており、大企業と中小企業とでは労働生産性の水準には開きがある。

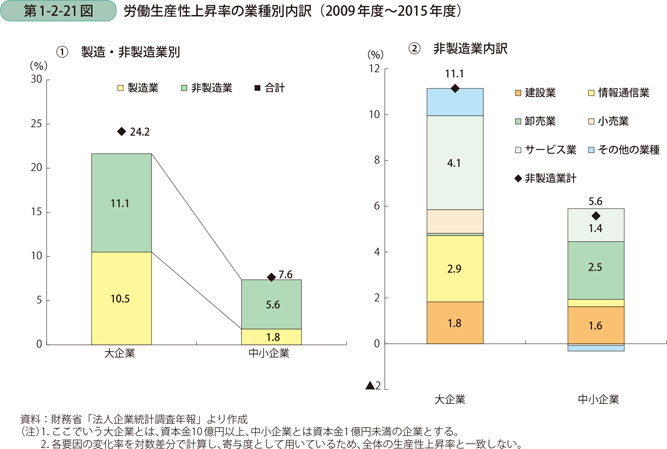

近年で最も労働生産性の落ち込んだ2009年度と、足下の2015年度を比較し、どの業種が労働生産性の上昇に寄与したのか確認するため、製造業と非製造業に二分すると、大企業は製造業、非製造業共に同程度の上昇率であるのに対し、中小企業ではどちらも上昇幅は小さく、特に製造業でほとんど上昇していない(第1-2-21図)。非製造業について詳しく見ると、大企業では特にサービス業の労働生産性の上昇が非製造業全体の労働生産性を押し上げているのに対し、中小企業ではサービス業の労働生産性の伸び率は大きくないことが分かる。

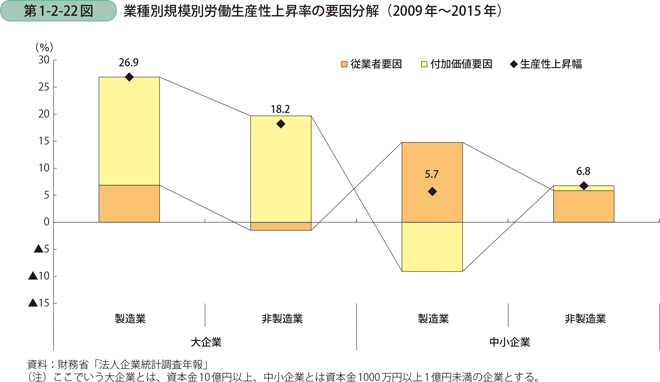

労働生産性の変化は、付加価値額の増減と従業員数の増減の二つの要因に分解できる。ここで、労働生産性の上昇幅について、付加価値額が増加したことによる要因と従業者数が減少したことによる要因の二つに分解すると、大企業では製造業、非製造業共に付加価値額が大きく増加しているのに対し、中小企業では付加価値額は製造業で減少、非製造業でも大企業ほど増加していない。他方で、従業者要因を見ると、中小企業ではどちらの業種でも従業者数の減少によって労働生産性が押し上げられている。(第1-2-22図)

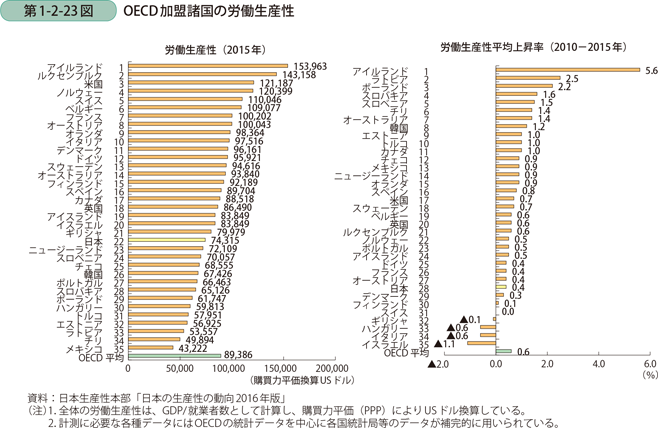

また、労働生産性について国際比較すると、2015年の労働生産性はOECD加盟35か国の中で22位と高い水準ではない。上昇率で見ても、28位の0.4%にとどまっている(第1-2-23図)。