第2節 地域コミュニティを支える事業活動に取り組んでいる事例

本節では、地域コミュニティを支える事業活動に積極的に取り組んでいる小規模事業者について、下記の3事例を紹介する。

事例3-3-4 出雲ゲストハウス いとあん(島根県出雲市)

事例3-3-5 ゆみちゃんストアー(高知県土佐清水市)

事例3-3-6 株式会社オフィスハート(沖縄県浦添市)

|

第3部 小規模事業者のたくましい取組―未来につなげる―

|

第2節 地域コミュニティを支える事業活動に取り組んでいる事例

本節では、地域コミュニティを支える事業活動に積極的に取り組んでいる小規模事業者について、下記の3事例を紹介する。

事例3-3-4 出雲ゲストハウス いとあん(島根県出雲市)

事例3-3-5 ゆみちゃんストアー(高知県土佐清水市)

事例3-3-6 株式会社オフィスハート(沖縄県浦添市)

事例3-3-4:出雲ゲストハウス いとあん(島根県出雲市)

(宿泊業、飲食業)

〈従業員0名〉

「観光客も地元住民も自由に集う『コミュニティスペース』」「集う人が運営し、使い方も考えるユニーク空間」

◆事業の背景

シェアハウス生活の経験から、コミュニティの在り方を学ぶ。

会社勤めを辞め、自身で事業を始める場合、その理由はさまざまだ。東京と神戸で会社員生活を送り、平成25年に生まれ故郷の島根県出雲市に戻った熱田糸帆(あつた しほ)氏の動機はなかなか一言では言い表せない。強いていえば、サラリーマンの業務習慣が彼女の仕事観に合致しなかった、ということだろうか。

「実は学生時代から、いずれは起業したいとは思っていました。ただ、その前に一度は会社員を経験しておいたほうがいいと考え、東京と神戸で会社員生活を送りましたが、業務上の事柄をほとんど自分で判断させてもらえない点が納得できなかった。判断しないということは、責任も負えないことになり、私はそういう仕事にやりがいを感じることができませんでした。」

そして熱田氏はそれまでのキャリアとは、まったく異なる道を選ぶ。それが、ゲストハウスの経営だ。着想のきっかけとなったのは、神戸で経験したシェアハウスでの生活。さまざまな年齢、業種の人々が集まり一つ屋根の下に住む、まさに「同じ釜の飯を食う」暮らしは、彼女の「今」につながっている。

「大人数で一緒に住むというのはすごく効率がいい。住居のシェアという単純なメリットだけではなく、それぞれの住人が持っているスキルや物資をシェアする暮らし。それは効率的で楽しく、お金が無くても豊かになれるのです。」

経験から導かれたこの考えは、平成27年4月にオープンした「出雲ゲストハウス いとあん」と、続いて同年11月にオープンさせたコミュニティラウンジ「ツドリバ-RO(ろ)-」の経営に色濃く反映されていく。

◆事業の概要

すでにあるものの価値を最大化。投資も抑えて、ゲストハウス開業。

自身が経験したシェアハウス生活でその魅力に触れ、シェアハウス経営の希望を抱き、地元である出雲の知人に物件探しを依頼したところ、ほどなく見付かったのは廃業した小さな古い旅館。古びてはいたが、5つの和室それぞれが異なる飾り窓や床の間を備え、細部に職人の技が見て取れる稀少な物件だった。もちろんシェアハウスとしても使える物件だが、この物件の最も有効な利用法を考えた熱田氏はすぐさま方針を転換し、ゲストハウスの経営を決めた。

まず、建物用途が旅館として申請されているため用途変更の必要がない。そもそも旅館だったので、リフォームが最低限で済む。出雲観光の玄関口であるJR出雲市駅から徒歩3分という立地も魅力的。その上、徒歩5分の至近距離に温泉がある点もゲストハウス運営に有利だった。

「人が持っているスキルや知識をシェアすることで生まれる効率はシェアハウスの生活で学びましたが、ここも同じ考え方でゲストハウスを作り、運営しています。物件の良さはそのまま残し、リフォームは最低限にとどめ、スタッフに関しても雇用は一切なく、アルバイトもいません。ただ、なぜかしら手伝ってくれる人はいて、食事と宿代をタダにする条件で大工仕事をしてくれる人や、店番をしてくれる人などが集まってくれています。」

◆事業の飛躍

顧客サービスと地域コミュニティを共通のスペースで実現。

「出雲ゲストハウス いとあん」が軌道に乗ると、次に着手したのはコミュニティスペース。ゲストハウスは宿泊に加え、「ゲスト同士の交流」も魅力の一つのため、共用のリビングを持つことが多い。しかし「いとあん」は間取りの問題で設置を見送り、ゲストハウスにほど近い扇町商店街にコミュニティスペースを設けた。ゲストハウス開業に遅れること7か月で完成したコミュニティラウンジ「ツドリバ-RO-」はゲストハウスのリビングとしては破格の広さを持ち。宿泊客はチェックイン後、こちらに立ち寄り、食事をしたり、パソコンで仕事をしたり、スタッフとおしゃべりをしたりして、自由に過ごす。

そして「ツドリバ-RO-」が持つもう一つの顔は、商店街の人々をはじめとする地元住民が集うコミュニティスペース。利用客をゲストハウスの宿泊客に限定せず、宿泊客、地元住民、そしてスタッフが交流する場として機能している。開店準備の過程では、商店街の人々や利用客が不要な家具などを提供し、スペースづくりに貢献したという。「ここに置かれているものは、ほとんどがもらい物。この大きなカウンターも廃材を提供してもらいました。」と熱田氏は笑うが、そのせいか何十年も前から変わらずここで営業しているような落ち着いた空間が出来上がった。このスペースにも「あるもの、持っている物をシェアして効率的に。」という熱田氏の哲学が生きている。

◆今後の事業と課題

集う人々の発想で成長するコミュニティスペースへ。

一般に事業をスタートすると、第一の目標は利益の向上だ。しかし、ゲストハウスの営業で熱田氏が望む利益は確保できているため、ここ「ツドリバ-RO-」は、少しスタンスが異なる。

「この施設も維持するために利益は必要ですが、利益向上を目指す考えはありません。もし、そうなってしまったら、コミュニティスペースではなくなってしまうので、自然の流れに任せています。私が『誰に来て欲しい』とか、『どう使って欲しい』という意図は持たず、どういうスペースにしていくかは、ゲストハウスの宿泊者、地域の人々など、ここに集まる人たちが考えてもらいたい。私もその中の一人として、みんなも私も楽しめることを考えていきたい。」

地域コミュニティの再生を目指すコミュニティスペースは全国に増えつつあるが、なかなか活用が難しいという声も聞かれる。緩やかな管理で発想を喚起するコミュニティスペースは、個人経営だからこそ可能なのかもしれないが、今後のコミュニティの在り方を示唆しているようにも感じられる。

事例3-3-5:ゆみちゃんストアー(高知県土佐清水市)

(小売業)

〈従業員1名〉

「縁の下のミニスーパーとして、高齢者を見守り、安心して暮らせる地域づくりにも貢献」

◆事業の背景

生活に欠かせないスーパーが閉店。地域住民のために事業を承継。

大型スーパーやショッピングモールの進出により、小売店や小さなスーパーが経営難に陥るケースは少なくない。一方では、地域で唯一のスーパーとして、そこで生活をする人たちにとって欠かせない店もある。平成13年に起きた高知県西南豪雨災害で壊滅状態になりながら、住民の強い要望により経営を再開した高知県土佐清水市の農協ストアも、人口500人あまりの地域に密着したスーパーの一つだった。しかし地元民の生活を支えてきた店も、平成18年、農協の事業所撤退を機に閉店が決まった。そうなれば、住民たちの生活が不便になることは明白。そこで立ち上がったのが、従業員として農協ストアに8年間勤務していた、濱田由美氏だった。

「経営の知識がないので最初は悩みました。でも、自分が生まれ育った土地で、子どもの頃からお世話になってきた人たちが困ります。私自身も仕事がなくなるわけですし、何よりもこの仕事が本当に好きだったのです。」

濱田氏は高校卒業後、名古屋にある会社に就職。2年後、父親の病気を機に地元に帰ってきた。その後結婚し、4人の子どもを育てながら農協ストアで働いていた。

「仕入れから商品の配置、レジまで全て私がやっていたので、お店の運営は分かっていました。でも、経理や税務の知識はゼロ。土佐清水商工会議所に相談し、手取り足取り、一から教えてもらいました。商工会議所の後ろ盾がなかったら、決断できなかったと思います。」

平成18年5月、農協ストアを承継する形で「ゆみちゃんストアー」を開業。建物は農協所有だったため賃貸契約を結んだ。商品の譲渡代金として300万円がかかったが、開業資金はそれのみ。その資金も農協から借りることができた。外装や内装、商品のラインナップどころか、「農協ストア」と書かれた看板もそのまま。唯一、「ゆみちゃん」という小さな看板を入り口の横に掲げてのスタートだった。

◆事業の転機

“縁の下のミニスーパー”として、なくてはならない店を目指す。

元々固定客がついていたので、開業から暫くは売上も順調だった。しかし高齢化が進み、高齢者以外の住民は市街地の大型スーパーで買い物を済ませる傾向が強まると、売上は徐々に下降線をたどっていった。将来の経営に漠然とした不安を抱き始めた頃、開業時に世話になった商工会議所の担当者が久しぶりに店に顔を出した。

「売上が落ちている原因の追究や、仕入先の見直し、中心顧客である高齢者により一層支持してもらうにはどうすればいいか、いろいろと一緒に考え、教えてもらいながら、初めて経営計画を立てました。」

中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」に申請するために経営計画書の作成が必要だったが、それが事業や濱田氏自身の強みを再認識するきっかけにもなったという。

「従業員として働いていた時を含めれば、15年近くこの場所で販売に携わってきましたから、どこにどんな方が住み、どんな生活をしているかまで把握しています。そんな方たちが何を必要としているのかも、普段の会話から情報として入りやすいのです。また、地域の慣習やイベントにも精通しているのも強み。たとえば、種まきの時期は野菜の苗を揃えるなど、時節ごとに必要なものが分かります。こうした強みを活かして、特に高齢者にとって、地域になくてはならない“縁の下のミニスーパー”を目指すことにしました。」

その結果、始めたのが「ゆみちゃんの宅配サービス」。電話で注文を受け、自宅まで商品を届ける宅配システムだ。すでに市街地では宅配サービスが行われていて、高齢化率が高い地域ほど移動販売や宅配への依存度は高くなることが分かっていた。

◆事業の飛躍

店舗での販売や宅配を通じて、高齢者の見守りを続ける。

「以前から、頼まれた時には無料で宅配をしていました。でも高齢者の方ほど、遠慮して頼みません。それならいっそのこと有料にしてシステム化すれば、気兼ねなく頼んでいただけると思いました。」

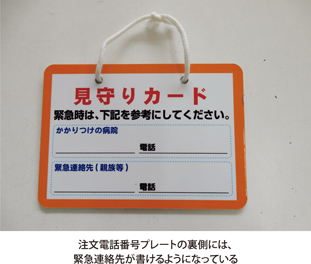

宅配料は1回100円。買い物が1,000円以上の場合は無料とした。配達は月曜日と木曜日の週2回だが、そこは融通をきかせ、空いた時間や帰宅途中に届けることもある。注文時の電話番号が分かりやすいように、電話機周辺に置けるプレートも作ったが、実はこのプレートから濱田氏の高齢者に対する温かな気遣いが伝わってくる。

「プレートの裏側が真っ白のままではもったいなかったので、かかりつけの病院と緊急時の連絡先を書けるようにしました。そうすれば、何かあって救急車が駆け付けた時、救急隊の人たちが迅速に対応できるでしょうから。」

宅配サービスを始めたことで、独居の高齢者の話し相手にもなれるし、安否確認もできる。店を訪れる高齢者たちも、彼女とのおしゃべりを楽しみにしている人は少なくない。軽い痴ほう症を患い、何度も同じ話をしてくるお客さまに対して、濱田氏は嫌な顔一つせず、優しく応対している。その姿が微笑ましい。

「貢献している意識はありません。」と謙遜するが、通常の販売活動や宅配を通じて、高齢者を見守り、安心して暮らせる地域づくりに一役買っていることは確かだ。

◆今後の事業展開と課題

気遣いとフットワークの軽さを活かし、更に10年続けていくことが目標。

地域を支えるという経営理念が住民に支持されて、売上も維持できているそうだ。しかし高齢化が更に進んでいるという現実もある。

「人口が減るのは止められませんが、この地域、そしてお客さまのことを理解しているという自負があるので、それは強みだと思っています。常に周りを気遣っていれば、今回の宅配サービスのような気付きがあるはず。個人経営の小さなスーパーなので柔軟に対応できます。」

近隣にあった衣料品店が閉店をした時も、市街地にある衣料品店と提携し、高齢者向けの肌着や衣服の委託販売を始めた。お客さまのニーズを把握し、それをすぐに取り入れることをこれからも行っていきたいという。

「今年で10年目を迎えましたが、フットワークの良さも活かし、更に10年、続けていくことが今の目標です。」と、濱田氏は新たな決意を語ってくれた。

事例3-3-6:株式会社オフィスハート(沖縄県浦添市)

(玩具・雑貨の企画・販売)

〈従業員4名、資本金100万円〉

「憧れの沖縄に転居、『子育てをおもちゃで楽しむ』をコンセプトに創業」

◆事業の背景

大手玩具メーカーでの職務経験を活かし、沖縄で法人起業。

沖縄で株式会社オフィスハートを起業した土屋よしこ氏は、もともとは東京都の出身。高校生の時に旅行で訪れた沖縄の自然に強く惹かれたという。大学の美術学部では彫刻を学び立体物を作り出す面白さに出会い、幼少期から好きだったおもちゃという分野に関心が強く「面白いおもちゃが作りたい。」と大学卒業後は大手玩具メーカーに就職した。

入社後は新規事業部での製品開発に携わった後、ブランディングや店舗運営、販路開拓などの業務も経験。おもちゃ業界でのビジネスの基礎を体得した。仕事が楽しくて、寝ても覚めても仕事に没頭し、結婚・出産後も働くことへの意欲は変わらなかった。そうした中で自身の出産、子育てを機に「子どもが長く楽しめて、感性を高めるような“おもちゃ” が少ない。」という日本のおもちゃ事情に直面したという。同時に会社組織だからこその働き辛さや動きにくさに悩むことも多くなり、平成19年12月にオフィスハートを東京で創業した。オフィスハートの名前の由来は「心の通った仕事がしたい。」との思いから。

その後、もともと住むならここと決めていた自然の美しい沖縄に、平成22年1月、家族で転居。私物であるドイツのぬいぐるみや木のおもちゃを多数沖縄に持ち込んだものの、個人事業を継続するかどうかも未定だった。ところが沖縄に来てみると、大家族で子どもが多いものの、育児に関する情報の少なさや感性豊かに子どもを育てるという風土があまり根付いていないという現実を知った。

「私の持っているおもちゃの情報が、誰かの役に立てばと思いましたが、具体的にどうしたら良いか分らないでいました。」と当時を振り返る。

創業以来、オフィスハートの事業のコンセプトは“子育てをおもちゃで楽しもう”。沖縄に移り程なくして、木のぬくもりのあるシンプルなおもちゃで子育てを目指す「木育」が求められていることを知り、子育ての場に「子どもの感性を育む良質なおもちゃ」を提供しようと考えるようになった。

◆事業の転機

こだわりの木製おもちゃが評判を呼び、口コミで年間利用者が5千人超に。

沖縄に場所を移してオフィスハートが再スタート。当時、沖縄にはあまりないこだわりの木製おもちゃは、人づてやSNSを通じて徐々に評判が広がる。オフィスハートの知名度は上がり、市町村の子育て支援イベントの受託や出張おもちゃイベントへの参加要請などが増えていった。そして事業規模は徐々に拡大し、数千名規模のイベントの受託や常設広場でのおもちゃの普及事業などで沖縄のファミリー層とのつながりが深まっていったという。

とはいえ、法人化と時を同じく平成25年にスタートした木のおもちゃで遊べる施設「カーサマチルダ」(スペイン語の家“カーサ”と英語のママ・チルドレン・ダディを組み合わせた造語)は、沖縄では要望が多かったものの、なかなか経営が安定せず苦戦することになった。また部屋をレンタルして教室をやりたいと夢を抱くママたちも、部屋代を払えるほど集客できる人はごくわずかで、部屋貸し事業も予測以下。なかなか想定通りにはうまくいかなかった。

それでも利用者の声に耳を傾け、地道にホームページや口コミ、SNSなどを使ってPRすることで、少しずつ来店者が増え始め、新たな販売サービスやレンタルサービスが話題となり、今では年間利用者が5千人を超えるまでになっているそうだ。

◆事業の飛躍

オリジナルの木製おもちゃを開発。ファンを呼び込み、レンタル事業で弾みを。

しかし、販売事業では、来店者が多く一見繁盛しているように見えるが、来店して商品を確かめた後にネット通販で同じものを買う人もいて、なかなか収益にならない。

「ネットで買える商品では結局価格競争になるだけ。ネット通販にないオリジナルのものや、子どもの感性を育てる本当に良いおもちゃを作らないと結局勝てない、ということが分かりました。」と土屋社長は振り返る。

オフィスハートが扱う木のおもちゃは厳選中の厳選。「日本のおもちゃの開発現場にいて、子どもを遊ばせ、現場を見ているからこそできる。」と、木育の可能性を伝えることが強みになると考えた。

そして、県外の木のおもちゃデザイナーに協力を仰いだり、地元沖縄での独自性のあるオリジナル商品の開発に力を入れたり、売上の一部を良い遊びを普及するNPO法人に寄付する社会活動を行ったりすることで、オフィスハートファン獲得に取り組んでいった。

オフィスハートのモットーは「3歳までに良いおもちゃを、10歳までに遊ぶ力を」。自社施設の他、イベント先での出張体験、レンタル先でのおもちゃ遊び体験などを通して、沖縄のより多くの子ども達に「良い遊び体験を届けること」がオフィスハートの使命だ。

平成26年から、「カーサマチルダ」に用意していた木製のおもちゃやぬいぐるみを一定期間レンタルするというサービスも開始。家で遊んだらイメージが違ったということがないようにするもの。おもちゃのレンタルを通じで利用者とFace to faceのつながりができて、レンタル期間終了後にはおもちゃの良さを理解してもらい、購入につながることが多いという。「レンタル事業は、新しい事業モデルとして、まだまだ開拓の余地のある分野だと考えています。」と土屋社長は自信を見せている。

◆今後の事業と課題

子連れ出勤制度を採用。ママたちの活躍を支える。

沖縄には台湾や韓国からの観光客が多く、おもちゃのような生活雑貨にも関心が高まっており、オフィスハートのホームページと施設案内はすでに英語と台湾語に対応している。

当面はレンタル事業を軌道に乗せることが目標だ。事業拡大にはスタッフの確保が欠かせないが、スタッフはいずれも主婦。保育園の待機児童問題が深刻な中、キャリアが豊富なママたちが育児でまったく働かずにいるのはもったいない。それなら子連れでと、中小企業庁の「ママインターン制度」を活用して子連れ出勤制度を採用した。

「子どもは未来の宝。こどもを育て、ママたちと独自の事業を創りながら、おもちゃの力でもっと社会を良くしていきたい。」と土屋社長は今後の抱負を語ってくれた。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |