第3節 技術・技能を活かした小規模事業者の取組事例

本節では、ものづくり分野において、「自社が持つ技術・技能を活用している事例」や、「第3者が技術・技能者と連携している事例」、「職人自身が自らの技術・技能を活用し、事業を行っている事例」などによりビジネスを成功させた小規模事業者について、下記の5事例を紹介する。

事例3-3-7 株式会社 伝統デザイン工房(群馬県前橋市)

事例3-3-8 株式会社 和える(東京都港区)

事例3-3-9 株式会社ブルーニングハーツ(静岡県浜松市)

事例3-3-10 亀谷窯業 有限会社(島根県浜田市)

事例3-3-11 日本刀包丁製作所(岡山県瀬戸内市)

事例3-3-7:株式会社伝統デザイン工房(群馬県前橋市)

(小売業、ネットショップ運営)

〈従業員7名、資本金500万円〉

「伝統・地域産業に一石を投じ、醤油の蔵元と消費者の架け橋的な存在に」

◆事業の背景

大手企業をあっさり退社。商材として伝統・地域産業に着目。

日本の食卓に欠かせない調味料の一つ、醤油。あまり知られていないが、醤油の蔵元は全国に約1,300軒ある。昭和30年には約6,000軒あったので、現在は4分の1にまで減っているが、まだまだ商品数は多い。しかし流通システムが確立されていないため、これだけ多くの銘柄の醤油があることに気付かない消費者も少なくない。

ここに着目したのが、株式会社 伝統工芸デザインの代表取締役である高橋万太郎氏。全国の醤油を販売する「職人醤油」を運営している。

「ドラマティックな醤油との出合いなんて特にありません。私たちの世代は就職氷河期で、ベンチャーブーム。自然と起業を考えるようになりました。でも、すぐに起業できるわけもなく、3年を区切りと決めて就職したのです。」

平成15年に大手精密光学機器メーカーに就職、配属先は花形部署である営業部で、3年目には年収も1,000万円を超えていた。そんなエリート人生をあっさり捨ててまでやりたいことがあったのかというと、そうではない。

「伝統・地域産業に関わる仕事をしようと決めていただけで、それ以外、会社を辞めて何をするか具体的な計画は描いていませんでした。なぜ伝統・地域産業かというと、長く使われているものは良い物である可能性が高いということでした。」

平成18年6月に退社し、その3日後、結婚。新婚旅行は車での貧乏旅行。実はマーケティングの旅も兼ね、3か月かけて伝統・地域産業に関わる人たちと会い、全国約300アイテムを調査。自宅に帰ってからビジネスとして何が成り立つか分析した。

「『いいものを作っているのに売れない』という生産者の声があり、大量生産品と手作り品とを意識しないで消費者が購入している物なら、ビジネスチャンスがあると思いました。それが醤油でした。」

醤油は地酒と異なり、独自の流通網を持たない。また、地域独自の嗜好性が強いため、地域の卸業者は地域の醤油を全国に流通させても売れないと考える。結果的に限られたエリアでの販売となり、全国の消費者からすれば、買う手段どころか存在を知ることもできない状況だった。

◆事業の転機

高速道路1,000円を利用して蔵元巡り。100ミリリットルの小瓶での販売を開始。

商材を「醤油」と決めた高橋氏は、当時住んでいた自宅に一番近い蔵元を訪ねた。

「まず醤油のことを知るために、何軒か蔵元を訪ね歩きました。すると醤油のことが分かり始めた私でも、ラベルを見ただけでは、それが好みの味かどうか分からないことに気付きました。そこで、手軽に味比べができるように瓶を小さくすれば良いのではないかと思い、100ミリリットルの小瓶での販売に決めました。」

平成19年に同社を創業。同時期にホームページ「職人醤油」を立ち上げ、最初は8銘柄だけを販売した。

「恥ずかしいほどホームページの出来が良くありませんでした。それで醤油の良さをうまく使える方法はないかと考えて、『たくさんの種類の醤油が並んでいれば、それだけで人は感動するのではないか』と思い付きました。」

平成28年3月現在、41社80銘柄の醤油を販売している。これだけの数に増やすまで、400軒以上の蔵元を訪ね回ったという。

「ちょうど土日祝日の高速道路が1,000円で乗り放題の割引制度が実施中でした。日曜日の夜にETCを通り、月曜日の朝に目的地に着いたら金曜日の夜まで1日4~5軒の蔵元を回ります。1日の経費を5,000円と決め、半分はガソリン代、銭湯が500~700円ぐらい、寝泊りは車中でした。週3万円の経費で30軒ぐらいまわることができ、そうした蔵元巡りを3年ぐらいやりました。」

事前に面会を申し込まずに直接蔵元を訪ねた。当初は何度も怒鳴られたが、その後、目をかけてくれた蔵元や、意気投合して9時間も滞在した蔵元もあった。20代半ばの若者が真剣に醤油の販売に取り組もうとする姿に、蔵元も共感したのかもしれない。100ミリリットルの小瓶に100本程度、無料で醤油を詰めてもらったこともあった。

◆事業の飛躍

雑貨店を中心に取引先急増。きちんとした対応で更なる信用を得る。

「職人醤油」に醤油の種類が増えていくと変化が現れた。購入者が徐々に増え、雑貨店を展開する企業から取引の依頼も来た。100ミリリットルサイズの醤油は、雑貨店では「かわいい」という消費者意識を生む。また、ボトルのラベルは蔵元の商品と同じデザインなので、醤油のミニチュアが棚に並ぶことでコレクション的な心理をくすぐった。あえて元の醤油と同じデザインのラベルにしたのは、気に入った醤油を消費者が蔵元から購入した時に、「試供品ではない本物の醤油が届いた。」と感じさせる意図もあった。

平成22年に子どもが生まれたのを機に、実家のある群馬県前橋市に移転。その際、事務所の半分を直営店にした。その後も次々と声がかかり、現在では全国約50社に醤油を卸している。ネットショップも順調。平成28年2月には銀座に直営の2号店をオープンした。

「特別な宣伝はしていません。唯一、会社の方針として掲げているのが“きちんとやる”こと。商品の包装に気を配るのは当たり前ですが、卸の荷物もガムテープを真っ直ぐ貼るなど徹底させています。また蔵元には、キャップの開け口とラベルが正面で合うようにお願いをしています。また、醤油の内容量も合わせています。蔵元がバラバラなので正確に量を合わせるのも難しいのです。でも細部まできちんとしていれば、きちんとした会社なのが伝わりますし、信用を得られます。」

◆今後の事業と課題

蔵元と消費者のつなぎ手になるために、直営店での全国展開を目指す。

現在は、ネットショップ・卸・直営店で、月に1万5千本から2万本を販売している。「(経営の秘訣は)しっかりとした商品セレクトをして、それを消費者に伝えることが大切だと考えています。それぞれの地域に直営店があり、そこには醤油に詳しいスタッフがいて地元の生産者と消費者を結びつけるのが理想。そのためにも、直営店を増やしていきたいと思います。いずれは醤油以外の調味料も手掛けたいと思いますが、まずは関西方面での出店拡大を目指します。」

小さな蔵元が一つにまとまるのは現実的には難しい。しかし、各地の蔵元の商品を一堂に品揃えして消費者に届けることが、自分にはできる。高橋氏は、蔵元や消費者と対等な関係を保ちつつ、いい意味での消費者との“つなぎ手”になりたいと話している。

事例3-3-8:株式会社和える(東京都港区)

(日本の伝統産業の技術を用いた商品開発、販売)

〈従業員5名、資本金1,000万円〉

「伝統や先人の智慧と現代の私たちの感性を“和える” ことで、伝統産業品を日用品として赤ちゃん、子どもたちに伝えたい」

◆事業の背景

伝統と現代を“和える”。

日本には伝統産業品が全国各地に伝承されている。織物や染色品、陶磁器、漆器、木工品など、100年以上日用品として人々に愛され、匠の手工技術が代々職人によって受け継がれてきた。日本人の繊細な技によって磨かれてきた伝統産業品は、世界でも高い評価を受けている。しかし残念なことに、この貴重な文化が、職人不足や消費者の嗜好の変化から、廃れようとしている。それは、伝統の手工技術の継承が止み、貴重な日本の文化の灯が一つひとつ消えるということだ。

こんな状況から、全く新しい発想で伝統産業を現代に蘇らせようと挑戦している会社がある。「株式会社 和える」。代表取締役の矢島里佳氏は言う。

「伝統を支える職人さんたちを保護するだけではダメだと思います。私たちが伝統や先人の智慧を、もっと暮らしの中で“活かす”ことが必要です。それには現代に合ったデザインや用途を提案し、伝統産業の技を活かして製作した日用品を、日常的に使い続けることです。」

社名の「和える」とは、料理などで素材どうしを“あえる”という意味からきている。渾然一体と“混ぜる”のではなく、本質を大事に残したまま融合させる、これも日本人の“技”。伝統や先人の智慧と現代の私たちの感性を“和える”ことで、日本の文化を次世代につないでいきたいという矢島氏の想いが込められている。

◆事業の転機

日本に生まれたのに、日本のことを知らない日本人。全く新しいコンセプトで「和える」を起業。

矢島氏は、中学高校時代の部活動で茶華道に入部。無意識の内に日本の伝統に興味を持つようになっていた。その想いの強さは、高校3年生の時、テレビ番組「TVチャンピオン2 なでしこ礼儀作法王選手権」で見事優勝したことにも表れている。小学生の頃からジャーナリスト志望だった矢島氏は、ジャーナリスト輩出率の高い、慶應義塾大学法学部政治学科にAO入試を経て入学。入学後は、新聞記者やニュースキャスターなど、実際に現役で仕事をしている先輩を訪ねていった。その中で、自身は何を専門に伝えるジャーナリストになろうかと考え、中学高校時代の茶華道部の思い出が蘇り、伝統産業品に興味を持っていることに改めて気が付く。ものづくりの現場へ取材に行きたい、その想いから企画書を作り、大手旅行会社の季刊会報誌や大手週刊誌にて、伝統産業に関する取材記事を連載するなど、大学時代から情報発信の仕事を始めた。その中で、全国各地の職人に出会ううちに、日本の伝統産業の職人との輪が広がっていった。

また、自身の考えがビジネスとしてどう評価されるのかを確かめようと、大学3年生の平成21年、新聞社主催の「2009キャンパスベンチャーグランプリ」に参加し、東京産業人クラブ賞を受賞。さらに、大学3年生の平成22年には、東京都主催の「学生起業家選手権」で優秀賞を受賞した。その賞金で、大学4年時である平成23年3月に、株式会社 和えるを創業。

「就職活動のなかで、赤ちゃん、子どもたちのために職人さんとともに、ものづくりをする会社が見付からなかったため、自分で創ろうと思いました。」

矢島氏は大学院への進学も決め、二足のわらじでのスタートとなった。

◆事業の飛躍

「0から6歳の伝統ブランドaeru」を立ち上げ、子どもたちに日本に誇りを持つ人が増える。

「和える」は、矢島氏がグランドデザイン描き、外部デザイナーが現代の暮らしに合う商品を考え、各地の伝統産業の職人が腕をかけて製作する企業だ。コンセプトは「日本の伝統や先人の智慧を、暮らしの中で活かしながら次世代につないでいきたい」そして立ち上げたのが「0から6歳の伝統ブランドaeru」。

「各地の職人さんたちが心を込めて製作した伝統産業品に、子どもの頃から身近に触れることで、自国の伝統を知る機会にもなり、大人になった時に自然と魅力を感じ、伝えられる人が増えるのではないかと考えています。大人になった時に、『日本人で良かった』と思っていただけたら嬉しいですね。」

aeruで一番初めに誕生した商品は、「徳島県から 本藍染の 出産祝いセット」。本藍染の産着とタオル、靴下の3点セットだ。これは、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が主催する「第6回キッズデザイン賞」を2012年に受賞した。その他にも、愛媛県の砥部焼や青森県の津軽焼などで作られた「こぼしにくい器シリーズ」、福岡県の小石原焼や沖縄県の琉球ガラスなどで作られた「こぼしにくいコップシリーズ」、「愛媛県から 手漉き和紙の ボール」、「京都府から 草木染の ブランケット」など、赤ちゃん、子どもたちが日常的に使うものを一つひとつオリジナルで生み出している。2015年には、日本政策投資銀行主催の、第4回 DBJ女性新ビジネスプランコンペティション」女性起業大賞を受賞した。

aeruの直営店舗は東京の「aeru meguro」と京都の「aeru gojo」の2店舗。また、aeruオンラインショップから商品を購入することができる。

「aeruには男女を問わず幅広い年齢層の方々がお越しくださいます。20~30代の若い方にもご愛用いただいております。みなさん、想いのこもった贈り物をしたいとおっしゃってお選びくださいます。嬉しいことですね。」

◆今後の事業と課題

「和えるくん」をみんなで育て、日本の宝である伝統産業を元気にしたい。

創業から5年目の今年、矢島氏は新たに二つの事業を立ち上げた。一つは、伝統産業品のお誂え(オーダーメイド)事業「aeru oatsurae」、もう一つは、ホテルの客室を日本の伝統産業の魅力を活かしたおもてなしの空間に変える「aeru room」。

「『和える』は法人ですので、人格を有しています。ですから、私たちは一人の男の子として考えています。生まれてまだ5歳の『和えるくん』ですが、私や従業員、デザイナーさん、職人さん、お客さまたち“家族”で温かく見守って、育んできました。20歳になった頃には、『和えるくん』が独り立ちし、そして日本の伝統や先人の智慧が暮らしの中で息づいていることを願っています。」

事例3-3-9:株式会社ブルーニングハーツ(静岡県浜松市)

(ルアー製造、OEM事業)

〈従業員18名、資本金300万円〉

「自分の将来は自分の手で切り拓く」「そんな精神がスタッフの技術力向上の原動力に」

◆事業の背景

“このままここで頑張っても、自分の未来はない”、そんな思いが次なる一歩のきっかけに。

疑似餌を使って魚を釣るルアーフィッシングは、スポーツ感覚で行えるレジャーとして、年齢や性別を問わず多くの人に親しまれている。その主役ともいえるルアーは、狙う魚の種類やその日の波の高さ、水の濁り具合など、条件によって使い分けが求められ、その需要に応じるべく、釣具店ではたくさんのルアーが陳列棚に並ぶ。そのなかでも、株式会社ブルーニングハーツは、「樹脂とバルサ材」や「鉛とアルミ」など、2つの材質を組み合わせた、特色ある魚の動きを再現したハイブリッドルアーを開発し、順調に売上を伸ばしている。

「私は高校卒業後、大手自動車メーカーに入社し、自動車の組み立てを行っていました。もともと手先が器用でしたので、作業のスピードは他の人より早かったのですが、いくら周りより多くの仕事をこなしても給料の支給額は変わりませんでした。その時、『このままここで頑張っても、将来が見えてこない』と思ったのです。」と、同社の代表取締役である伊藤哲雄氏は、当時を振り返る。就職の2年後、会社を辞め、かねてから興味を持っていたルアー製造会社に転職した。持ち前の器用さに真面目さも手伝い、早々に技術を会得。1年後には独立し、ブルーニングハーツを立ち上げた。しかし、自己資金もなく、最初の3年間はアルバイトを4つも掛け持ちしながら、給料を貯めては道具や材料を買い揃えていったという。

当初は全国の釣具店を回り、自ら作ったルアーを売り込むも、なかなか置いてはもらえなかった。それでも、伊藤氏のルアー製作の技術は次第に認められ、下請の仕事が舞い込むようになっていった。

◆事業の転機

高い製造能力で下請から脱却、オリジナル商品をブランド化。

「起業してからの13年間は、ひたすら下請の仕事をしていましたね。しかし、元請会社のなかには、私が設計したルアーを海外で安く製造させるようなところもありました。また、工賃を叩かれたり、支払を延ばされたりすることも多く、『下請の事業だけでは、将来性がない』と思いました。」

そこで伊藤氏は意を決し、全ての下請の仕事を断り、平成20年、自社ブランド「シーファルコン」を立ち上げた。その際、伊藤氏は一つのコンセプトを掲げた。

「ルアーで魚が釣れるのは当たり前。そのような当たり前のことをセールスポイントにしても仕方ありません。それよりも、どうすればお客さまの目を引くか、どうすれば手に取ってもらえるか。釣具店に受け入れられるには、そういう視点が必要なのだと思いました。」

そのような伊藤氏のコンセプトを具現化した商品の一つに、ラメ塗装を施したルアーがある。釣具店に並んでも、ひときわ目を引くきらびやかなルアーだが、通常、ラメを塗装すると表面はデコボコになり、かえって見栄えは悪くなってしまう。

「当社のルアーはスタッフが高い技術力で、一つずつ塗装を施し研磨をかけています。この手間暇かけた工程によって、ラメを施したルアーでも表面を滑らかにできます。大量生産を行う大手メーカーではできないことだと思います。」

スタッフによる魅力的なものづくりの能力が高いからこそ、手作業で作ったルアーでも、大手メーカーの商品と同じ価格帯での販売を可能にしているのだろう。

◆事業の飛躍

技術習得の近道は熱い思いを持ち続けること。そして完全成果主義が社員のやりがいを育てる。

同社では、技術者をどのように育成しているのだろうか。

「私も以前入社したルアーメーカーでは、不良品を出しながら仕事を覚えたものです。だから、初心者には一生懸命仕事を教えていきますが、とにかく現場で経験を積んでもらうしかありません。必要なのは、熱い思いです。『ブルーニングハーツのルアーがとにかく好き』でもいいし、『自分の未来を自分で切り拓きたい』でもいい。そのような熱い思いを持った人は、仕事の覚えも早いし、長続きしていますね。」

さらには、熟練した技術者のモチベーションを維持するためにも、伊藤氏はある方針を打ち立てている。

「最初に入社した自動車メーカーで、いくら頑張っても、その頑張りが反映されない現実に絶望していました。どんなに頑張っても、評価されなければ意識は高く保てません。そのために、当社では完全成果主義を採用しています。頑張った人は、頑張った分だけ給料に反映し、その頑張りに報いていきたいと思っています。」

そして平成22年には、資本金300万円で会社を法人化。平成24年には静岡県から「経営革新計画」の承認を得て、助成金を切削機の購入費用の一部に充てた。以後、公的支援も活用しながら、会社を成長させているという。

◆今後の事業と課題

中間マージンをカットするため、1か国に1つずつ販売店を設置。

「シーファルコン」の立ち上げから8年を経て、当初はメタルジグ(金属製のルアー)とプラグ(浮力を持つルアー)各1種類ずつだった商品のラインナップは、現在、メタルジグが19種類、プラグが11種類に増えた。さらには、8種類のロッド(竿)のプロデュースも行っている。こうした自社ブランドを武器に、これからは海外への展開を目指していくという。

「今後、国内においてはOEM事業に力を入れていきたいと思っています。この先、ルアー製造会社の立ち上げを希望する個人などを対象に、製造から販路、公的支援への申請のノウハウまでをサポートしていけたらと思っています。そしてもう一つが海外への進出です。現在は、20か国で取引を行っていますが、海外は中間マージンが高く、それがネックとなってなかなか拡販が難しいです。でも、タイなどでは販売店と直接取引を行うことで価格も抑えられ、順調に販売数を伸ばしています。これからは、1か国に一つずつ販売代理店を置くことが目標。これによって価格が抑えられれば、販売数は更に拡大すると確信しています。」

完全成果主義のもとで磨きがかかる社員の技術力が、世界のルアーの分布図を大きく塗り替える日も近いかも知れない。

事例3-3-10:亀谷窯業 有限会社(島根県浜田市)

(瓦・瓦タイル・瓦食器などの製造・販売)

〈従業員9名、資本金800万円〉

「伝統の石州瓦が現代風の器へ大変身」「技術力とアイデアで販路を開拓し海外にもアピール」

◆事業の背景

創業200年を支える伝統と技術力を誇るが、瓦の市場規模は縮小傾向で厳しい状況に。

島根県の石州瓦は、愛知県の三州瓦、兵庫県の淡路瓦と並ぶ日本3大瓦の一つだ。焼成温度がほかの瓦に比べて高いため衝撃や凍害に強く、赤褐色の見た目も独特で、出雲や石見地方の風景には欠かせない要素となっている。

しかし、平成に入って以降は瓦のニーズも徐々に下降線をたどり、市場規模も縮小気味に。加えて燃料の価格変動の影響も受けやすく、ここ10年以内で大手メーカーが相次いで倒産するなど、業界が厳しい状況に立たされている。

そのような中、異業種への参入を果たし、瓦の新たな可能性を模索している企業がある。浜田市の亀谷窯業(かめだにようぎょう)有限会社だ。文化3年(1806年)に創業された同社は、天然素材の来待石(きまちいし)の釉薬(うわぐすり)を使い、摂氏1,350度という他社に抜きんでた高温で焼成する伝統技法を代々受け継いできた。

現在、9代目の社長を務める亀谷典生(かめだに のりお)氏がこの業界に入ったのは平成18年、36歳の時。それまで13年間勤めていた製薬会社の医薬情報担当(MR)を退職し、妻の実家の稼業だった亀谷窯業に専務として入社した。会社はちょうど創業200年の節目を迎える年だった。

伝統産業には、まったくの門外漢だった。亀谷氏はまず10工程以上にも及ぶ瓦づくりの作業を全て覚え、さらに絶対的な経験不足を補うため、通常は職人の経験則と勘で決まる焼成具合を全てデータに取って数値化。結果、独自の製造ノウハウを作り上げ、誤差がなるべくでないようにするなど、努力を重ねていった。

それでも、瓦のニーズは減る一方だ。このまま伝統を守っていくだけでいいのか。鍛錬を重ねる亀谷氏のなかでの葛藤は日増しに大きくなっていった。

◆事業の転機

均一性よりも風合いに重きを置いたタイルが、かえってエンドユーザーの目に止まった。

会社にとって大きな転機となったのは、亀谷氏が入社して1年ほど経った頃。切なる危機感を抱いた亀谷氏は、タイルの製造という大胆なアイデアを打ち出した。

「そもそも瓦って何でできているのかすら、一般の人はよく知りません。だったら、もっと直に触れてもらえるようなものを作ろうと思って、タイルの製造を提案しました。屋根と違って、タイルなら興味を持ってもらえるかなと。」当時を回想しながら亀谷氏はそう語る。

亀谷窯業は創業以来2世紀にわたって、それまで瓦以外の製造はほとんどしたことがなく、タイルについてのノウハウは皆無だった。本人以外の全社員が反対するなか、亀谷氏は操業時間外の時間を作り、日付が変わる夜中までタイルの商品開発に没頭する。その過程で気付いたのが、伝統製法に基づいた自社製品の強みだった。

「大手メーカーが大量生産するタイルは、磁器粘土を使った製法で均一サイズになります。一方、石州瓦と同じ素材、同じ手法でタイルを作ろうとすると、焼成温度が高いだけに、性質上、どうしても歪みやサイズの誤差ができやすくなる。つまり、リスクも大きい。ただその一方で、サンプルを見せて回ると『手作り感あふれる風合いがいい』といってくれる声が徐々に聞こえてきました。」

好評価をくれたのは、建材や建築の業界関係者ではなく、一般の施主や飲食店などだった。これまで取引のなかった業種や、興味を持ってもらえなかったエンドユーザーが、味わいのある瓦タイルに関心を示し始めた。その後、東京都心のホテルや高知県のイタリアンレストランといった遠方の顧客からも発注が来るようになった。

◆事業の飛躍

耐熱瓦食器が郷土料理の名店で採用され、飲食業界でも一躍知られる存在に。

タイルに続いて打ち出したのは、平成22年から手掛けている食器類の製造である。きっかけは、業者向けの展示会でのこと。ある飲食店オーナーから「瓦の上に肉や海鮮を乗せて焼いた料理を出したいが、直火をかけても割れにくい瓦食器はできないものか。」という相談を持ちかけられたことがきっかけだった。

いくら頑丈な石州瓦とはいえ、直火にあてると膨張して割れてしまう。そこで島根県産業技術センターに協力を請いながら研究開発に着手。度重なる実験の結果、鉛やカドミウムの溶出基準をクリアし、焦げ付きや臭い移りを防ぐ、まさに瓦の特性を活かした理想の器を作り上げた。

苦心作の「焼いても割れない」瓦食器は、山口県下関市の郷土料理「瓦そば」の名店で大々的に採用された。以降、亀谷窯業の名は飲食業界にもじわじわと広まっていく。

「以前は販路開拓という概念もあまりなく、建材メーカーの展示会へ通常の瓦を出すくらいで、誰も見向きもしませんでしたが、試しにグルメ&ダイニング系の見本市やギフトショーにうちの瓦食器を持って行くと、誰もが立ち止まって興味を示してくれる。瓦屋が作る食器というのが目を引くのかもしれません。」

現在、亀谷窯業では直火用の器以外にも、通常サイズの皿や刺身皿、ワサビのおろし皿、カップ、カップソーサー、箸置き、さらにはアクセサリーまで実にバラエティ豊かな商品を生産。食器に関しては、リピート率9割前後を維持している。

◆今後の事業と課題

地元の異業種とコラボし地域を活性化。最も大切なのは「いかに付加価値をつけるか」。

瓦タイルや瓦食器を皮切りに、次々と市場開拓してきた亀谷窯業。決して楽観できない市場状況のなかで重要視しているのが、地域との結び付きだ。

「たとえば、ワサビのすり皿一つとっても、地元のワサビ生産者と一緒にブランド豚を使ったメニューを考えたりしています。」

さらに、海外市場への展望も持っている。平成28年、島根県の石州瓦は、経済産業省による優れた地方産品を発掘し海外に広く伝えていくプロジェクト「The Wonder500」に選出された。亀谷窯業でも、近年はヨーロッパやアジアのデザインフェスティバルに出展する機会を得ているが、目下の狙いは短期的な利益よりも自社商品のブランディングだ。

「我々のような資本力のない零細企業は、いかに自社商品に付加価値をつけていくかが全て。海外の人に知ってもらうのは、その一つに過ぎません。今後も同業他社がやらないことをやっていきたいと考えています。」

そう語る亀谷社長の言葉は、多くの小規模企業や伝統工芸の後継者に響くに違いない。

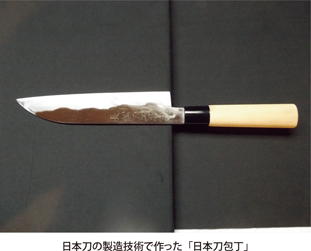

事例3-3-11:日本刀包丁製作所(岡山県瀬戸内市)

(日本刀の製造方法で作った『日本刀包丁』の製造・販売)

〈従業員1名〉

「現代に合わせて刀づくりの技術を包丁に応用」「長船の伝統的な作刀技術を伝承する」

◆事業の背景

脱サラし日本刀の聖地へ。趣味が高じて刀鍛冶に転身。

日本刀包丁(にほんとうほうちょう)製作所が立地している長船地区は、瀬戸内市の北端に位置し、東北部は備前市、西部は一級河川吉井川の清流を境に岡山市に隣接している。吉井川の水、日本人の心の原風景である田園、緑の丘陵地など豊かな自然にも恵まれた都市近郊の町。飛鳥時代には、備前焼のルーツとして知られる須恵器(すえき)の産地であったことを示す窯跡が数多く残り、平安時代から室町時代にかけて、日本の作刀の中心地として栄えた。「備前長船(びぜんおさふね)」の名は、日本刀の聖地と呼ばれ広く知られている。

日本刀包丁製作所の代表である上田範仁氏は、高知県出身で、道路工事会社でのサラリーマン生活を4年間で辞し、刀鍛冶になったという稀有な人物だ。

「もともと柔術、棒術、居合、据物切り(刀を用いて巻藁、畳表等を切ること)などの日本武道を愛好していたので、自分の刀を自分で作ってみたいという思いが高じて、40年前に刀鍛冶になってしまったのです。」

一般的な包丁は合金の刃物鋼(はものこう)を購入して作っているが、上田氏は日本古来の「たたら製鉄」という製法で刃物鋼を造るところから製品にまで仕上げている。

「たたら製鉄」とは、炉の中に砂鉄と木炭を投入し、空気を吹き込み高温で燃焼させ鉄を得る技術。「たたら(踏鞴)」とは、空気を送り込む装置のふいご(鞴)のことである。西洋式の製鉄所では、溶鉱炉内の温度が1,500度以上で鉄の融点を超えているため不純物も溶けて入ってしまうが、たたら製鉄なら炉内の温度は1,200度程度なので不純物は溶け込まない。そして、熱した鋼を半分に折り返し槌で叩くことを繰り返すことによって、成分が均一化し強度が増すという。その結果、折れず曲がらず切れ味が良く、千年経っても劣化しない刀を生むのである。

◆事業の転機

収入のために『日本刀包丁』を開発、製作体験を受け入れ販売に結び付ける。

「鋼を機械で叩いているところもありますが、切れ味と強さを求めたらやっぱり槌で打たないとダメです。私は据物切りをしますので、経験的に分かります。」と上田氏は断言する。

刀づくりの技術は、長船の刀づくりを復活させ新作名刀展などで多くの賞を受賞し、長船町名誉町民や岡山県重要文化財などの認定を受けた今泉光俊氏、代々400年以上受け継がれている刀鍛冶の師匠・河内守國助などに弟子入りして身に付けたという。

「明治以降、刀づくりは下火になっています。家族からは、生活できなくなると、かなり反対されましたね。仕方がないから、代行運転や溶接工、重機運転などで生活費を稼いでいました。」と上田氏は修行当時の苦労を話してくれた。

日本刀は高価であまり売れない。そこで、20年前からは技術を磨きつつ収入を確保するために、日本刀と同じ技術で作る「日本刀包丁」を作るようになった。包丁なら比較的手頃な価格なので、良い包丁が欲しいお客さまが購入しやすいし、自分の収入も確保できると考えた。この包丁は日本刀と同じ作り方をするため、錆びにくく非常に切れ味もいいと好評だ。

もう一つの工夫として、製作体験会を開催し1日限定で希望者を受け入れた。製作体験は無料、作業風景の撮影もできる。団体客が多く、弟子の作品を購入してくれることも多いという。

また、ホームページを充実させ、英語版での情報発信もしている。折り返し鍛錬の技術は珍しいので、この現場を見たいという外国人も多いそうだ。

◆事業の飛躍

ネット販売で『日本刀包丁』の売上は順調。外国人の体験希望者も増加。

手打ち鍛錬した上田氏の包丁の価格は1本10万円程度と高い。機械で鍛錬した包丁は5万円程度だ。しかし、同店では年間100本程度は販売している。

「販売はインターネットからがほとんどです。外国人も多いですね。そして製作体験会でも外国からの参加者が増えていて、一度に20人来て午前と午後に分けてもらったこともあります。来週もオーストラリアから来ることになっています。帰りにはお土産に包丁を買ってくれるので売上も伸びます。」と上田氏は嬉しそうに語る。

外国人の来訪者が増えたのは、平成27年9月まで1年間、大手航空会社の国際便の機内ビデオで、刀づくりの模様を紹介してくれていたことが大きく影響しているという。

最近では、刀づくりの技術を研究するために、大学の教員も話を聞きに来たりする。また、たたら製鉄についての出張講演もこなしているそうだ。

上田氏は、長船の伝統的な刀づくりの技術を将来に残そうと、今日も汗を流しながら全力で刀と向き合っている。

◆今後の事業と課題

弟子の育成が最大の課題。「寿包丁」で新たな需要を開拓。

刀鍛冶になるには、刀匠の下、最低でも5年間の修業をし、文化庁が行う研修を終了する必要がある。上田氏の場合は、5年間の修業の後、刀を造って波紋まで入れ、欠点のないものができるようになるまで約3年間面倒をみる。この「上田試験」を合格すれば晴れて一人前の刀鍛冶として認められるのだが、これまでに3人しかいないという。修行をして専業で生活できるようになるのは、全体の1割程度に過ぎないといわれる。

「弟子を育てるのが最も苦労しますね。全国でも10人以上弟子を育てている人はあまりいませんが、うちは13人育てています。ただ、自分の研究がなかなかできないのが悩みです。」

最近、「寿包丁」といって、新郎が新婦に内緒で包丁を打ち、自分たちの名前を入れる商品を開発した。その模様をビデオに撮って披露宴で上映する人が多くなっており、評判になっているという。

「もっと鉄を研究して、国宝級の刀が最も多い鎌倉時代と同じような作品を作りたいと思っています。もちろん「日本刀包丁」の売上も倍増させたいと思っています。そして、その資金で弟子を育てていきたいですね。そうすることで、砂鉄から作った包丁の伝統技術をつないでいきたいと思っています。」

上田氏の刀鍛冶としての鍛錬は、まだまだ続きそうだ。