第3節 人材の確保・育成に積極的に取り組んでいる事例

本節では、人材の確保・育成に積極的に取り組んでいる小規模事業者について、下記の3事例を紹介する。

事例3-2-8 ジャパンフィルター株式会社(東京都足立区)

事例3-2-9 株式会社 沓掛工業(長野県上田市)

事例3-2-10 谷上社寺工業 株式会社(株)(和歌山県橋本市)

|

第3部 小規模事業者のたくましい取組―未来につなげる―

|

第3節 人材の確保・育成に積極的に取り組んでいる事例

本節では、人材の確保・育成に積極的に取り組んでいる小規模事業者について、下記の3事例を紹介する。

事例3-2-8 ジャパンフィルター株式会社(東京都足立区)

事例3-2-9 株式会社 沓掛工業(長野県上田市)

事例3-2-10 谷上社寺工業 株式会社(株)(和歌山県橋本市)

事例3-2-8:ジャパンフィルター株式会社(東京都足立区)

(車両・電器機・油空圧・建設機器用金属フィルター・ストレーナーの製造)

〈従業員11名、資本金1,000万円〉

「フィルターの微細加工技術で厳しい事業環境に順応」「熟練職人の知恵と技を承継し、新たな事業に挑戦する」

◆事業の背景

高度成長期の自動車産業に身を置いて、部品メーカーとして起業する。

地下鉄千代田線の北綾瀬駅近く、足立区の閑静な住宅街の中にジャパンフィルター株式会社はある。工場なのでさぞうるさかろうと思いきや、周りの住宅に溶け込んでひっそりとした佇まいだ。応対していただいた代表取締役の木村恒之氏も、物腰の柔らかなご年配で、気難しい職人には見えない。それもそのはずで、木村氏の社会での駆け出しは、自動車部品メーカーの営業マンだそうだ。時は高度経済成長期、日本の自動車産業が飛ぶ鳥を落とす勢いで成長した時代だ。木村氏は15年間、この自動車部品メーカーで業界の事業ノウハウを学んでいった。そして昭和49年、37歳の時にジャパンフィルター株式会社を起業。

「営業として販売先や仕入先との関係は持っていましたから、自信はありました。」

では、どうしてフィルターだったのか。

「自動車用フィルターは、自動車メーカーごとに仕様が違っていて大量生産が難しいのです。だから大手が手を出さない。小規模事業者でも十分太刀打ちできると踏んでいました。」

その勘はあたった。すぐに大手メーカーからの注文が入り始め、事業は順調に立ち上がる。当初は、親戚の工場で生産した商品を仕入れて販売していたが、設立後3年目には自社生産に切り替え、現在の事業体制が整った。

◆事業の転機

微細加工技術で差別化を維持。しかし世界経済が業界を揺さぶる。

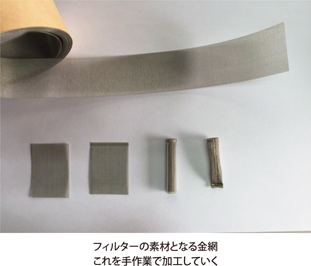

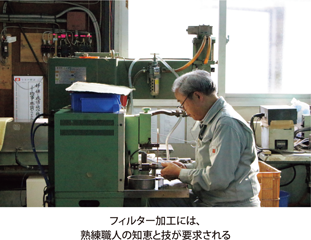

フィルターとは、液体や気体の不純物を取り除くもの。その中でも、ジャパンフィルターの主力商品は自動車用フィルターだ。主にディーゼルエンジン車の燃料やオイルを供給するパイプに取り付け不純物を取り除く。自動車メーカーとしては、エンジンや制動装置の耐久性や燃費などの性能を左右する重要な部品なので、各社が独自の仕様で製造を委託する。この自動車用フィルター、かなり繊細な代物だ。完成品はわずか数ミリ、大きくても数センチ。さまざまな形状の細かい金網を裁断して、折ったり丸めたり、それに口金を付けて溶接したり接着したり圧着したりと、手作業での微細加工の末に完成する。どの完成品も当初の仕様通りの性能を発揮する必要があるので、熟練した職人の知恵と技が求められる。大手が敬遠するのも肯ける。

しかし、平成の時代に入り、世界規模での景気変動が自動車業界を揺さぶることになる。為替の変動は、自動車メーカー工場の海外移転を加速させ、後を追うように大手部品メーカーもそれに続き、部品の受注は低迷する。新興国の躍進は、安い労働力を武器に低コスト部品の国内流入を招き、国内に残された部品メーカーは窮地に立たされる。国内各所で町工場が廃業に追い込まれていった。ジャパンフィルターも例外ではない。

「受注量は確かに減りましたね。だから少量の注文でも対応していく必要があります。幸いなことに、我が社にはフィルター加工という特殊な技術があります。この技術を守っていくことが当面やるべきことだと思うのです。」

◆事業の飛躍

熟練の技術をマニュアル化。若手社員の入社で若返りを図る。

フィルター加工の職人が一人前になるには10年はかかるそうだ。ジャパンフィルターの熟練職人も60代を超え、高齢化が進んでいた。

このままでは事業が継続できなくなる日が来るのではないかと、専務取締役の木村真有子氏は危機感が覚えていたという。

「若手を確保するには、まず技術を承継するマニュアル化が必要だと思っていました。でも、その方法は簡単ではありません。熟練職人の知恵や技を文字や図で表現しなければなりませんから。」

そこで、東京商工会議所に相談したところ、厚生労働省の「キャリアアップ助成金制度」の活用を勧められた。コンサルタントを派遣してもらい、その指導の下に「ジョブ・カード制度」を活用して2名の若手訓練生を迎え入れ、ベテラン社員が講師となって職業訓練を行いながら、カリキュラムやマニュアルの作成にチャレンジした。

「想像したより大変でしたが、社員が一丸となって取り組んだ結果、何とかクリアできました。おかげさまで、2名の訓練生も無事社員として採用できましたし、これで我が社の従業員平均年齢も55歳から50歳に若返ることができました。」と、木村専務は嬉しそうに語ってくれた。

事業環境の早期好転が望めない今、小規模製造業者は逆境に立ち向かい、自らを環境に合わせていく努力を続ける必要がある。ジャパンフィルターも、製品の品質管理は当然のこととして、図面の管理や事業所環境の整備、英文への対応など、まだまだやるべき課題は多いという。

「我が社は、近隣の主婦の方に内職的な作業を依頼していますし、短時間正社員制度で雇用の創出にも一役買っていると思います。40年間残業なしの勤務環境も維持しています。地域あっての会社であること、地域に貢献する会社であることを大切にしていきたい。社長の意志を将来につなげていくためにも、常に新しい目標に向かって社員とともに努力して、我が社は存続し続けなければならないと思います。」

◆今後の事業と課題

ものづくり人材を育てて、厳しい環境に柔軟な発想で立ち向かう。

高齢化が進んでいるものづくり零細企業の経営環境は、ますます厳しさを増している。廃業・倒産に追い込まれれば、地域から技術が失われ、地域における協力会社も大きな打撃を受け、ものづくりの土台が崩壊する危険をはらんでいる。当然ながら、それは地域の雇用の喪失に直結するだろう。

「1億総活躍時代はスローガンとして良いのですが、地域の雇用を作り出してきたと自負している零細企業にとっては、社員に対する社会保障などの負担が今後増えれば、経営は厳しくなります。我が社に持ち込まれる受注内容を見ても、他社で製造していた商品と思われる事例もあり、『廃業により消える技術を拾えるように、企業間をマッチングする仕組みがあれば技術が継承されるのにな』と考えることもしばしばです。」

今は順調なジャパンフィルターといえども、現在の商品に囚われ過ぎるてはいけない。フィルター加工技術を応用した新商品や自社ブランド化を、柔軟な発想で進めたい考えだ。「それには、やっぱり人材。人を育てる企業であり続けたいと思います。」

事例3-2-9:株式会社 沓掛工業(長野県上田市)

(工場板金加工、溶接、製缶加工、治具・設備・装置等の製造)

〈従業員14名、資本金1,000万円〉

「技術、設備だけで町工場の成長は望めない」「技術者の意識向上とチームワークこそが強みになる」

◆事業の背景

多様なニーズに応える板金&溶接のプロとして、地域に根を張り成長を続ける。

多くの企業にとって「人材」は大切な経営資源の一つである。有能な社員の確保はもちろん、その後の社員育成は経営者にとって重要な課題だ。そのため、名の知れた大企業は毎年、多くの予算や人員を投じて採用活動を行う。一方、ブランド力の弱い中小企業は常に苦戦を強いられるのが現状だ。

昭和33年に産声を上げ、40年以上にわたり板金と溶接の技術で製造業界の一翼を担ってきた沓掛工業も、やはり人材の確保と育成に苦労してきた企業の一つだ。現在、長野県上田市に工場を構える同社は現社長である沓掛恵介(くつかけ けいすけ)氏の祖父が始めた金物屋をルーツに持つ。主に地域のニーズに応える形で、金属製品を手作りしていたそうだ。

その後、昭和44年には板金加工業として法人化し、10年後には現在の本拠に工場を建設。平成6年に恵介氏の父である沓掛和男氏が三代目社長に就任したのを機に機械設備を増強し、フレーム加工や制御盤等の工場板金の分野に進出。着実に発展を続けてきた。しかし、好調だった景気がITバブルの崩壊で下降線をたどる頃、和男氏が病に倒れたことをきっかけに、潜在的な問題が噴出することになる。それが、人材教育だ。

◆事業の転機

当事者意識が希薄なまま参加させた、社外研修が思わぬ落とし穴に。

和男氏は、誰よりも長い時間仕事をし、掃除を継続して行うなど、自らの姿勢で会社を引っ張るという意識が強かった。

忙しい時期も、自分が休まず働くことで対応していたが、自身の体調が悪化した際、技術者でもある和男氏の仕事をカバーする社員が不足していたことから、「腕の良い職人である前に、良い経営者でなければ。」と、それまでの経営スタイルを反省したという。そして「ともに会社の課題に向き合える社員を育成したい。」と、社外研修、セミナー等に社員を積極的に参加させ、社員の意識改革に乗り出した。しかしそれらの研修を実施したことで、また異なる問題も生まれたと、現社長である恵介氏は振り返る。

もともと家業を継ぐ気はなく、同社の改革期には大手電気機器メーカーに籍を置いていた恵介氏だったが、両親の健康状態や家業の将来を危惧し、メーカーを退社。平成18年に同社に入社する。新入社員として新たなスタートを切った恵介氏は入社早々、妙な違和感を覚えることになる。

「確かに研修を導入したことで会社の雰囲気は良くなっていたと思います。しかし、一部に歪んだ意見がまかり通っていました。たとえば、私たちの仕事では、『不良品を無くす』のは当たり前のことです。ところが研修で『仕事のミスを互いに責め合ってはいけない』と聞いてくると、『ミスを責め合うことにつながるから不良品を無くす活動は止めよう』という、こじつけの理屈を生み出す。研修内容に問題はありませんが、参加者の当事者意識が希薄だと都合のいい解釈をしてしまう。それは一部の意見なのですが、少人数の企業であるが故にその影響は相対的に大きく、会社の動きに強いブレーキをかけるものでした。」

当時はITバブル崩壊から経済状況が回復し、製造業は多忙だったため、こういった“歪み”は仕事の量に埋もれ見逃されてきた。しかし、達成すべき売上に届かない。微妙に生産性や製品の精度が下がってくる。小さな歪みが徐々に同社を蝕んでいった。

◆事業の飛躍

社員全員で行う「工程点検」と「5S活動」が、主体性を生み、工場の雰囲気を変えた。

そもそも同社はラインで製品を作るような大量生産型の製造業ではない。少量でも、短い納期でも対応する、小回りが利く企業として評価されている。そういった業態では臨機応変に仕事の段取りを組む必要があり、最も重要になるのは社員間のコミュニケーションである。入社間もなく、技術者でもない恵介氏は強い発言権も持っていたわけでもないが、手遅れになる前に二つの取組を始めた。

「まず、社長も含め社員全員で各工程を見回って、問題点を洗い出す会議を始めました。『この工具が足りない』といった小さなことも、現場の社員から聞き出すわけですが、これまで対応していなかったことが原因ですから、耳の痛い話ばかりです。それを私が全部メモをとって、その日からできることは全部対応していくわけです。自分たちの発言がそのまま現場に生かされるので、次第に職場の雰囲気が変わっていくのが感じられました。社員の間に主体的に考え、動こう、という意識が少しずつ芽生えたのではないでしょうか。」

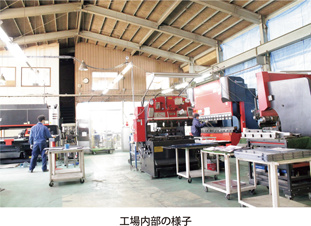

そして、同時並行で進めたのが「5S」活動。その一例が工程点検の際に行った工具の“断舎離(だんしゃり)”だ。工場内の道具類を全部集め、全員で相談しながら不要なものを捨て、必要な物を必要な場所に割り振っていく。同じ様にして、レイアウトを変えたり、ペンキを塗ったりして、職場環境を社員目線で整えていった。

「社長一人が先頭を切っていくワンマン体制ではなく、私は『みんなの同意を得ながら進める』ということをやっただけ。みんなが納得し、自分の意見で職場が変わり、自分たちの手で整理整頓し、職場がきれいになる。時間はかかりますが、こういう取り組みの中で、『自分は尊重されている』『現場で働く自分が重要なプレーヤーである』ということに気付いてもらいたかったのです。」

◆今後の事業と課題

社員同士で高め合う社員教育。「人づくり」は「手づくり」で。

同社に入社以来、社員の意識改革、工場改革に取り組んできた恵介氏は平成24年、社長に就任。今も、社員のモチベーションを向上させるさまざまな試みを続けている。

「家業とはいえ、町工場で働くのは初めての経験です。当時、いろいろカルチャーショックも受けましたが、現場の社員が報われていないことも気になりました。日々の業務は工場内での作業ですから、注目されることも、顧客に直接感謝されることもほとんどない。これをなんとか変えていきたい。たとえば、若年の社員も発言できる場を設けたり、展示会に出展する時は誰かが主役になれるように権限を割り振ったり、仕事の出来が良い時はみんなでほめる。そのようなことを続けていると、会社の雰囲気がどんどん変わってくる。些細なことの積み重ねですが、結局、『人づくり』は『手づくり』です。」

事例3-2-10:谷上社寺工業 株式会社(和歌山県橋本市)

(社寺屋根工事業)

〈従業員16名、資本金2,000万円〉

「“伝統技術の継承”を念頭に置いた、計画的な人材の育成を推進する」

◆事業の背景

明治初期創業の老舗を襲う、さまざまな時代の変化。

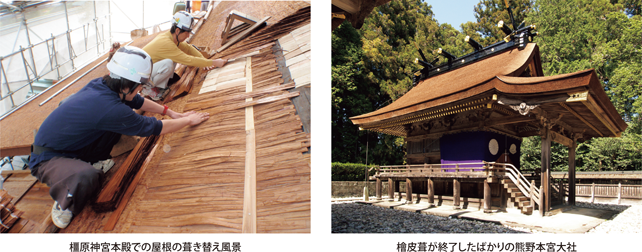

1000年以上続く日本の伝統技術である檜皮葺(ひわだぶき)。脂分を多く含む檜皮は雨による腐食に強いことから、社寺建築などで多く使われてきた。30~40年ごとに葺き替えが必要となるが、谷上社寺工業(たにがみしゃじこうぎょう)株式会社は明治4年の創業以来、100年以上もの間、屋根の葺き替えを生業としてきた。

「橋本市周辺には、明治以前から高野山の社寺の葺き替えなどを行う職人集団が多くいました。初代もそのような職人の一人だったと聞いています。」

五代目に当たる代表取締役の谷上永晃(たにがみ ながてる)氏は、会社の由来をこう語る。当時から、県内だけでなく、京都や奈良、遠くは中国地方まで足を延ばし、屋根の葺き替えを行ってきた。ピーク時だった昭和初期には、橋本市内はもちろん県内にも多くの同業者がいたそうだ。ところが戦後になると檜皮葺のニーズが激減する。

「昭和30年頃に税制が改正され、檜皮の供給元が次々と山を手放し、檜の伐採が始まりました。檜皮は樹齢100年以上の檜から採取するため、供給が追いつかなくなってきたのです。一方、需要面でも高度経済成長を背景に、これまで檜皮葺だった社寺も、より耐久性の高い銅板の屋根を採用するようになった。ちょうど祖父の時代です。」

同業者の多くは廃業や転業を余儀なくされていった。同社も同様で、本来の檜皮葺の仕事はほとんどなく、銅板工事などで何とかやりくりした。こういう状況は昭和40年代まで続く。谷上氏がこの世界に入ったのはちょうどその頃。最も厳しい時代だった。

「一人、また一人と職人が辞めていき、十数人いた従業員が7人ほどまでに減少した。」という。

◆事業の転機

仕事は戻れど “職人がいない”。人材育成の大切さを痛感。

風向きが変わってきたのは、昭和50年頃のことだ。文化財保護の重要性が見直され、従来の合理性重視から一転。“本来あるべき姿に戻そう”と文化庁の方針が転換した。これにより銅板の屋根に変えた社寺が、一斉に伝統的な屋根に戻すこととなり、檜皮葺のニーズが再び高まっていく。だがここで、業界全体の問題となったのが深刻な職人不足だった。

「当然ですが、檜皮葺の需要がなかった昭和30年代から40年代に職人としてこの世界に入ってきた人はほとんどいなかったのです。」谷上氏はここで人材育成の必要性を痛感することとなる。

もちろん、職人の育成が急務となった業界も、この状況を指をくわえて見ていたわけではない。昭和49年には文化庁の指導のもと、「屋根技能士養成研修事業」を立ち上げ、職人の育成に力を入れ始めていた。立ち上げ当時こそ、研修に参加するのは各事業所の後継者などが主だったが、開始10年を過ぎた頃からは、外部から職人を目指す若者も増えてきた。

だがそのような中、谷上氏は、研修事業に頼るだけでは不十分だと感じていた。

「檜皮葺職人の場合、一人前になるのに10年ほどかかります。志半ばで辞める子も多い。昔から半数残れば良い方だといわれています。当社ではそれを見越して独自に採用を行ってきました。」

そのような地道な人材育成の成果は、従業員の年齢構成にも現れている。現在、従業員として働いている職人は13人。60歳台が1名、50歳台が3名、40歳台4名、30歳台3名、20歳台2名と非常にバランスがとれている。彼らが3~4人のチームを組み、それぞれの仕事に当たる。

「人材育成という面で肝となるのが、伝統技術の継承です。屋根の本来の役割は『雨漏りさせない』ことなので、その技術を習得した上で、伝統的な美しさを表現する力を養う必要がある。そのためには多くの建物を見て個人個人の感覚を研ぎ澄ませていく必要もあるでしょうし、その感覚を皆で共有しなければなりません。だから現場では、上下の関係なく積極的に意見交換を行うよう心がけてもらっています。」

◆事業の飛躍

国宝や重要文化財などを中心に、屋根の葺き替えを手がける。

葺き替えを手がけるのは、国宝をはじめ、国や都道府県の重要文化財などが中心。近年は西日本のみならず、関東地方などで仕事を行うこともあるそうだ。本社は今も橋本市だが、檜皮の加工など下地作りの工程は、事業所のある奈良県桜井市で行っている。規模の大小により異なるが、屋根の葺き替え工事にかかる期間は1ヵ月から数年。長い場合は10年かかることもある。

「まずは事業所で、檜皮を用途別に分ける『洗皮(あらいかわ)』、その後、5寸の長さに綴じ合わせる『綴皮(つづりかわ)』といった檜皮の加工を行います。その上で現地に赴いて葺き替え作業をするといった具合です。出雲大社の葺き替えには10年ほどかかりました。」

同社が手がけてきたのは、他にも橿原神宮や熊野本宮、厳島神社、善光寺(山門)など、そうそうたる社寺が名を連ねる。

◆今後の事業と課題

檜皮葺きという伝統技術を、未来へしっかりと継承するために。

近年の歴史ブームなどもあって、文化財に対する人々の関心が高まっている。加えて、新たに指定される文化財も多く、この傾向は今後も続くと見られている。つまり屋根の葺き替えという仕事の絶対量は増えているといっても良いのだが、課題は尽きないと谷上氏は警鐘を鳴らす。

「本来、伝統の継承というのは、先輩からきっちりと学んだ技術を自分なりに解釈、更に改良し、それを次世代に伝えることで初めてなし得るもの。業界全体で見ても、個々の事業者単位でも、果たしてそれができているのか。次世代にきちんと伝えることができるのか心配です。」

そのような中、谷上氏は檜皮葺きという伝統技術の素晴らしさを多くの人に知って欲しいという思いから、文化庁主催の「ふるさと文化財の森システム推進事業」に参画、檜皮葺きの実演などを毎年行っている。

「檜皮葺は日本が誇る伝統技術です。我々には、この技術を保つことで日本の文化財を守り、しっかりと後世に残していく使命があります。だからこそ伝統技術の裾野を広げる意味でも、一人でも多くの人に檜皮葺の良さを知って欲しい。これが未来の職人の育成、ひいては伝統技術の継承にもつながるのではと思います。」

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |