第2章 新陳代謝の促進

新陳代謝の促進の観点に立ち、本章では「起業・創業に成功した事例」、「事業承継後の新たな取組に挑戦した事例」及び「人材の確保・育成に積極的に取り組んでいる事例」として、全10事例を紹介する。

|

第3部 小規模事業者のたくましい取組―未来につなげる―

|

第2章 新陳代謝の促進

新陳代謝の促進の観点に立ち、本章では「起業・創業に成功した事例」、「事業承継後の新たな取組に挑戦した事例」及び「人材の確保・育成に積極的に取り組んでいる事例」として、全10事例を紹介する。

第1節 起業・創業に成功した事例

本節では、独創的な発想に基づくサービスの提供や地域の特産品を活用した商品の販売を事業として起業・創業に成功した小規模事業者について、下記の3事例を紹介する。

事例3-2-1 リリーアンドデイジー株式会社(大阪府吹田市)

事例3-2-2 花みづき (広島県竹原市)

事例3-2-3 自然と未来 株式会社(熊本県熊本市)

事例3-2-1:リリーアンドデイジー株式会社(大阪府吹田市)

(ベビー服・子供靴のインターネット販売)

〈従業員2名、資本金100万円〉

「創業時から真心をこめた“接客”にこだわり続け、愛してやまない米国メーカーの子供靴をブランディング」

◆事業の背景

娘の1歳の誕生日に起業を決意。海外の子供服をインターネット上で販売。

インターネットを利用した通販、いわゆるBtoC-EC(消費者向け電子取引)は、インターネットやスマートフォンで手軽に商品が購入できるので利用者が増え続けており、子育てと仕事の両立を求める“ママ起業家”にとっても、ネットショップでの起業は注目の的。海外ブランドのベビー靴やシューズ、子供服をネットショップで販売するリリーアンドデイジー株式会社の代表取締役である麻生満美子氏も一児の母。起業を決意したのは平成19年12月、娘が1歳の誕生日を迎えた日だった。

「大手通信会社の正社員として12年間勤務していました。結婚を機に退職したら、すぐに子どもにも恵まれて2年間は家事と育児に専念していたのですが、主人はフリーランスで、その頃から収入に波が出てきたのです。世帯収入を安定させるためには、一人の収入より二人で、と考えて私も働こうと思いました。」

ハローワークで再就職先を探すものの、キャリアを活かした仕事はなく、仮にフルタイムで働いた場合、育児をどうするかという問題も出てきた。

「起業なんて発想はなかったのですが、母が花嫁衣裳のリース業を自宅で営んでいて、その姿を急に思い出したのです。『そうだ、自分で仕事をすればいい』と思い、『何が好きか。何をしたいのか』を突き詰めていきました。当時、育児で外出もままならず、子どもの服をネットで買っていました。でも、明るい色を使ったデザインは海外ブランドに多く、気に入った商品を見付けるのに苦労していたのです。私と同じような思いの人は意外と多く、それなら良心的な価格で購入できる海外ブランド品をセレクトし、私がネットで販売しようと思ったのです。」

失敗をしても大きな痛手にならないという理由から、立ち上げの費用は貯金を切り崩して50万円までと決め、平成20年6月、インターネット上にリリーアンドデイジー・サイトを立ち上げた。

◆事業の転機

転売では利益が出ない。米国ブランドと代理店契約を結ぶ。

準備段階から問題が発生した。日本への直送不可や、日本のクレジットカードが利用できないブランドがあり、納得のいく品揃えが困難だったのだ。

「問題に突き当たったら解決策を探す性格です。英語が喋れない私にできる方法を調べました。すると、現地で買物を代行してくれる代行業者を見付けました。」

海外の子供服はヨーロッパ製も人気が高いが、麻生氏はあえて米国ブランドにこだわった。元々米国のブランドが好きということもあったが、手頃な価格帯での販売が可能なこと、一国に絞ることで経費を抑えられるメリットもあったからだ。

リサーチ結果から売れ筋商品を見極め、最終的には自身のセンスを優先。海外からセール品を購入し、利益を上乗せして販売した。初めての購入客は開店3か月後。その後、ベビースイミングの流行に合わせて水着を扱い始めたら徐々に反響が出始めた。

しかし月商はわずか20~30万円。転売では儲けは少なく、仲介手数料も発生するため利益がほとんどない。それ以前に、「転売は商売としてフェアじゃない。」という気持ちが心の中にあったという。解決策を模索していたところ、ある商品と出合い、それが成功への鍵となった。

「『この前買った服に合う靴はありませんか』という問合せを受けて調べたところ、足の発育を考慮した米国メーカーの子供靴を見付けました。出合った瞬間、『これだ』と思いました。」

麻生氏が注目した靴は、素材や通気性、細部の加工など赤ちゃんにやさしい要素がそろった、米国の小児科医が推奨する靴だ。日本国内ではあまり流通していない革製の子供靴ということにも着目した。カラフルなデザインも特徴で、ファーストシューズとしても人気が高い。

ところが代行業者に依頼して靴を仕入れたところ、莫大な関税が発生した。

「革製品の関税率が高いことを知らなくて、商品購入代金は30万円ぐらいなのに、税金が50万円ほどかかりました。すぐに地域の経済産業局に相談をしたところ、皮革製品の関税割当申請のことを知り、翌年からこの制度を利用することに。その後、この革靴のメーカーを含め、米国のブランド5社と直接代理店契約を結んでいきました。」

◆事業の飛躍

大手ショッピングサイトへ出店。真心を込めた対応で売上を伸ばす。

代理店契約は代行業者に仲介を依頼した。月商は上がったが、満足のいく数字ではなかった。

「独自ドメインで2年ほど続け、広告も出していましたが、アクセス数の限界を感じていました。それで大手ショッピングサイトに出店することにしたのです。」

出店条件をクリアするために、平成22年、麻生氏は個人事業者として登録。出店後の反響は大きかったが、売上アップの要因はそれだけではない。購入された商品に込められる麻生氏の“真心”もひと役買っている。

「創業時から意識していたのは接客です。ネットショップだからこそ、お客さまを出迎えるトップページの言葉一つ一つに気を配っています。メールやお電話でのやり取りも重要ですし、無料ラッピングを施したり、感謝の気持ちを込めた手書きのメッセージを同封したりしています。ベビーシューズは贈物として買われる方も多いので、プレゼントしたくなるようにしてあげたいのです。」ネットショップでは店の評価が書き込まれるが、リリーアンドデイジーの評価は非常に高い。

◆今後の事業と課題

ゆくゆくは日本の総代理店となり、全国にブランド名を知らしめるのが目標。

現在は7対3の割合で洋服よりも靴が取扱商品のウェイトを占めている。

「この革靴は、私が開拓したブランドです。商品価値を伝えるのも店の役目だと思っていますし、この先、もっと日本全国に広めていきたい。そのためにはどうブランディングしていけばいいのかが課題です。まずは、会社の体制を整えるために、平成25年5月に法人化しました。日本の総代理店にしてくれるように、現在、交渉を進めています。」

将来的にはデパートやネットショップに商品を卸すほか、実際にお客さまが商品に触れることができる実店舗も展開したいと話す麻生氏。リリーアンドデイジーが、セレクトショップから専門店となる日も遠くはない。

事例3-2-2:花みづき(広島県竹原市)

(プリザーブドフラワーの販売、教室、飲食業)

〈従業員2名、資本金300万円〉

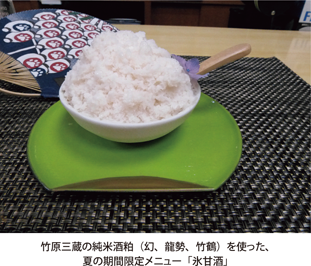

「竹原市内三蔵の酒粕を使った「氷甘酒」を開発」「集客力を高めプリザーブドフラワーの売上増も目指す」

◆事業の背景

自宅1階の空き店舗を利用し、カフェ&プリザーブドフラワーの店を開店。

風情のある街並みから「安芸の小京都」と呼ばれ、平成12年に国土交通省の「都市景観100選」にも選定された広島県竹原市。NHK連続テレビ小説「マッサン」や、人気アニメ「たまゆら」の舞台としても注目を浴び、幅広い年齢層の観光客が日々訪れる。そのような観光客がコーヒーを飲みながら一息つける店が、メインストリートにある「花みづき」。店内には色とりどりの花が多数飾られているが、それもそのはず、プリザーブドフラワーの販売店でもある。

プリザーブドフラワーとは、特殊な加工法により生花の美しさを長期間保たせた花のこと。アニメの影響で10~20代の観光客が増え始めた平成24年10月、“カフェとプリザーブドフラワーの店”として、店長の北丸令子氏が自宅の1階を使ってオープンした。

「きっかけは、開店した年の8月に、『プリザーブドフラワーの販売先に困っている。竹原で販売してくれる店はないか』と、元同級生から相談されたことです。初めはプリザーブドフラワーが何かもよく分かりませんでしたが、見せてもらったところ、すごく綺麗で、それも枯れない。元はカフェだった自宅の1階は空いていましたし、商工会議所の担当者も、『こんな一等地を空き店舗にしておくのはもったいない』と。私は、プリザーブドフラワーの展示販売だけでは集客力に欠けると思い、『カフェを併設してはどうか』と提案しました。」

◆事業の転機

観光客に合わせたメニュー開発。スノーアイスが大人気に。

プリザーブドフラワーは全て買取なうえ、「100点以上の花に囲まれたカフェ」をうたい文句にしたため、購入代金は200万円近くかかった。しかし元がカフェだったので、プリザーブドフラワーを展示する棚と照明を追加した程度で内装工事は済んだ。また、母親がコレクションしていたカップをそのまま利用できたなど、多額の資金をかけなくて済んだことは、開業を決意できた理由の一つでもあった。

「母の手伝いをしていたので、カフェの仕事は経験がありました。また、ホテルの支配人を数年、任されたことがあって、接客や経営についても問題はなし。新しいことに興味を持つタイプなので、飲料メーカーの研修で美味しいコーヒーの入れ方を勉強してからは、開店が待ち遠しかったくらいです。」

開店時のメニューはコーヒーと紅茶、オレンジジュースだけ。不慣れな部分をフォローしてもらうため、商工会議所の担当者にアドバイスを仰いだ。

「メニューが少な過ぎると指摘を受けました。アニメの影響で増えた若いお客さま向けに何か提供できないかと考え、スノーアイスをメニューに加えたところすごい反響で、現在も人気メニューの一つになっています。近所のケーキ店に焼き菓子を作ってもらいドリンクとセットにしたり、ナポリタンと明太子うどんだけですが、食事もできるようにしたりしました。一気に増やしても対応できないので、少しずつメニューを増やしていきました。」

また、外から店内が見えない構造だったため、入口にメニューの写真を張り出したところ、それを見て入ってくれる人も増えたという。しかしカフェのお客さまは増えても、肝心のプリザーブドフラワーの売れ行きは好調とはいい難かった。

◆事業の飛躍

竹原らしさを追求した商品開発。地元の酒粕を使った「氷甘酒」の完成。

「開店の時に配ったチラシを持って、プリザーブドフラワーを買いに来る方もいましたが、持って帰るにはかさばりますし、観光ついでに買う価格でもありませんでした。そこで、持ち帰りやすく、手頃な価格帯の商品を増やし、店内のタブレットPCに過去の作品を映し出してカタログの代わりにしました。」

プリザーブドフラワーの売上を上げるために地道な努力はしたものの、なかなか結果がついてこなかった。理想は、カフェとプリザーブドフラワーとで相乗効果を生むこと。そこで、好調なカフェの経営に力を注ぎ、集客を高めることでプリザーブドフラワーの周知につなげようと考えた。そのためには、話題性のあるメニューが必要だった。

「竹原らしさをいつも意識していました。竹原は酒どころでもあります。スノーアイスの機械を見ていて、甘酒を凍らせ、かき氷にしたら面白いかもしれないと思いました。」

かき氷に適した濃度を調べるのに何度も作り直したり、分離するのを防ぐために生クリームを加えたりと、試行錯誤を繰り返した。商品を思いついてから1か月後の平成26年7月、ドラマで脚光をあびた竹鶴酒造をはじめ市内三蔵の純米酒粕を使った3種類の「氷甘酒」が誕生した。

食べたことのない舌触りと味、きき酒のように味比べができるなど、すぐに話題を呼んだ。夏の数か月間限定メニューな上、決まった個数しか作れないため、希少価値も加わった。「氷甘酒」を目的に遠方から竹原まで来る人もいたという。

「プリザーブドフラワーの売上に結びついているとはまだ言えませんが、話題となったことで竹原のPRには貢献できたと思います。それは本当に嬉しいです。」

◆今後の事業と課題

ブームが去ったあとの対策が課題。商店街との連携も重要。

街並みそのものの魅力もあるが、ドラマやアニメの影響力はまだ残っていて、観光客が後を絶たない。「花みづき」もご多分に洩れず、週末は満席が続くなど“嬉しい悲鳴”をあげることも多い。しかし、ブームが去ったあとの具体的な対策はまだできていない。

「竹原に来られたきっかけがドラマやアニメだったとしても、『また来たい』と思っていただけるような接客を意識しています。どんなに忙しくても笑顔は絶やしません。」

北丸氏は人当たりがよく、進路や恋愛の悩みを相談してくる若者も少なくない。東京の写真専門学校に進学したある高校生が、夏休みを利用して、わざわざ北丸氏の写真を撮りに来たこともあったという。

「8割が観光のお客さまなので、リピーターを獲得するための努力は続けたいと思います。そのためにも、駅前の商店街と連携や情報交換をするなど、横のつながりが重要だと思っています。」

事例3-2-3:自然と未来 株式会社(熊本県熊本市)

(有機化学工業製品・バイオディーゼル燃料の製造・販売)

〈従業員4名、資本金1,100万円〉

「食廃油をバイオディーゼル燃料に精製」「熊本から世界へ向けて自然エネルギーの普及を目指す」

◆事業の背景

自然エネルギーとの運命的な出合い。誰もやらないなら私がやるしかない。

ちょっとした出来事がきっかけで、その後の人生が大きく変わることがある。熊本を拠点に、環境にやさしいバイオディーゼル燃料(以下、BDF)を広めようと、日々奮闘している星子文(ほしこあや)氏もそのような一人だ。

短大卒業後、アルバイトなどを経て就職した運送会社で働いていた時のことだった。「あるお客さまの車の排気ガスから、天ぷら油の匂いがしました。その匂いに驚き尋ねたら、食廃油から作ったBDFで走っていると。会社の経費削減に役立つかもと思い、燃料を少しいただいて、大学の研究者に調べてもらいました。」

そこで彼女は衝撃を受けた。軽油の代替燃料となるBDFは、CO2(二酸化炭素)を吸収して育った植物や大豆がベースの食廃油から作られるため、燃料にしても追加的なCO2は排出されない。黒煙も通常の排気ガスの3分の1以下になることが分かった。「地球にやさしく、そして家庭からも出る食廃油で作られるということは、誰でも環境保護に参加できるということです。BDFの存在を知り、こんな素晴らしいものはないと思いました。」

星子氏は病弱だったため、子どもの頃は蛍が飛ぶ豊かな自然に囲まれた祖父母の家で育った。自然の美しさを知っているからこそ、自然への想いは人一倍強かった。心を突き動かされた星子氏は、社長を口説き、1年かけて社内にBDFの製造部門を設立。ところが不況のあおりを受けて会社が倒産してしまった。

「BDF事業を続けたい思いから、1週間で7社ぐらいに誘いをかけました。どの企業もBDFを知っていましたが、『儲からない』という理由で全て断られました。それなら、『誰もやらないなら私がやるしかない』と思ったのです。」

倒産から1か月後の平成22年4月、BDF製造・販売会社「自然と未来 株式会社」を設立。資本金は貯金と車を売って作った50万円だった。

◆事業の転機

嫌がらせを受ける毎日。ある一言で“諦めの悪い経営者”に。

会社経営のノウハウはなかったが、決意は生半可なものではなかった。中古車販売会社の跡地を安価で借り、精製所を自分で作り始めると、彼女の思いを知った建築や電気関係で働く小中学生時代の同級生たちが、仕事の合間や休日に手伝いに来てくれた。9月まで続いた工事と併行して、食廃油の回収と営業も行った。1軒ずつお願いをして回ったが、回収業者と契約をしている飲食店も多く、食廃油の回収は苦労が絶えなかった。

「起業をしようと思った時、両親をはじめ周囲の人から猛反対されたのですが、その後、その理由を嫌というほど知ることになりました。6月ぐらいから嫌がらせが始まったのです。」

既存の産業廃棄物業者からすれば、突然、環境問題を掲げて食廃油の回収を始めた星子氏は、いうなれば「シマを荒らす厄介者」になる。反感を買い、苦労して集めた食廃油を盗まれたり、廃油回収業者の事務所で廃業を迫られたり、脅迫めいた電話も連日続いた。

「そのようなことが1年半近く続き、精神的にも限界を感じた時でした。ある方から『せっかくいいことをやっているのに、いちいちへこむのは不釣合いだよ。諦めの悪い人が最後は勝つ。だから諦めの悪い経営者になろう』と言われました。諦めが悪いという言葉は、普通マイナスイメージだと思います。でもこの言葉が私に勇気を与えてくれました。」

熊本から発する自然エネルギーの輪が、日本に広がり、世界に広がった時の地球の姿が浮かんだという。美しい地球を次の世代に引き継ぐ、それを仕事にできる素晴らしさを再認識し、「よし、諦めの悪い人になろう。」と決めた。

◆事業の飛躍

業界有力者との出会いで、夢の実現に一歩近づく。

嫌がらせの対応に労力を割くのを止めた星子氏は、企業や飲食店はもちろん、地域住民へも自社の取組を説き続けた。その結果、徐々に賛同者も増えていった。そのなかに、産業廃棄物業界に大きな影響力を持つ人物がいた。

「その方が私の事業を理解し、トラックの燃料にBDFを使っていただくなど応援してくれました。すると、嫌がらせがピタリと止みました。」

回収方法も徐々に確立されていった。スーパーなどの協力により拠点回収スポットを市内10か所に設置、飲食店を含む回収先は約700軒に増えた。取組に共感した学生が署名活動を行い、学食の食廃油を回収できるようにもなった。

啓発活動の努力が実り、熊本県知事や、地元企業の経営者も数多く賛同者となった。また平成25年、星子氏は「くまもと環境賞」、「地球温暖化防止活動環境大臣賞」を相次ぎ受賞。彼女の活動が評価されている証にもなった。

一方、BDFの品質向上にも心血を注いだ。

「ある日、当社の商品が原因で、お世話になった業界有力者の会社のトラックが故障しました。これで終わりだと思ったら、『応援すると決めたのだから見捨てるわけがない。謝る前に、故障原因を一緒に調べてくださいと言わなきゃダメだぞ』と言ってくれました。それで機械メーカー、大学の研究室と一緒に問題を解明し、高性能の蒸留装置を作り始めました。」

◆今後の事業と課題

東京オリンピック参加を目指す。そして世界へ自然エネルギーを。

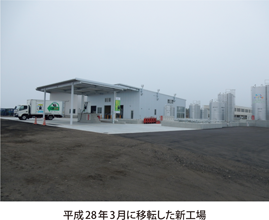

研究を重ねた結果、平成26年に減圧蒸留装置が完成。最新のクリーンディーゼル車にも使える高性能BDFを生産できるようになった。また工場が手狭になったため、平成28年3月、熊本県から敷地を賃借し工場を新設。1日1,000~1,200リットルだった生産量を3,000リットルに増やした。星子氏を応援する有志が株主となり、資本金も増え、バックアップ体制も強化された。

「多くの人に助けられてきました。BDFで走る車を、熊本県内1企業1台にするのが夢。事業を熊本から九州そして日本全国に、さらに世界へと広げていきたいと思います。」そしてもう一つ、大きな夢に向け動き始めた。

「東京オリンピックの聖火にBDFを使ってもらいたいのです。実現すれば、国民の誰もが食廃油を通してオリンピックに参加できるのです。素敵でしょう。また、日本が本気で持続可能な社会を目指している事を、世界にアピールできる大チャンスになると思うのです。」

関係各所に協力を仰ぎ、着々と話を進めているという。星子氏の熱意が日本を、世界を変える日はそう遠くないかもしれない。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |