第4節 新分野進出に取り組んでいる事例

本節では、新たな展望を切り開くため、果敢に新分野進出に取り組んでいる下記の4事例を紹介する。

事例3-1-11 高橋石材工業 株式会社 (北海道二海郡八雲町)

事例3-1-12 株式会社 谷口工務店(福井県三方郡美浜町)

事例3-1-13 有限会社デュオ・デザイン(愛知県知多市)

事例3-1-14 有限会社 中の原銀嶺(鳥取県西伯郡大山町)

|

第3部 小規模事業者のたくましい取組―未来につなげる―

|

第4節 新分野進出に取り組んでいる事例

本節では、新たな展望を切り開くため、果敢に新分野進出に取り組んでいる下記の4事例を紹介する。

事例3-1-11 高橋石材工業 株式会社 (北海道二海郡八雲町)

事例3-1-12 株式会社 谷口工務店(福井県三方郡美浜町)

事例3-1-13 有限会社デュオ・デザイン(愛知県知多市)

事例3-1-14 有限会社 中の原銀嶺(鳥取県西伯郡大山町)

事例3-1-11:高橋石材工業 株式会社(北海道二海郡八雲町)

(石材加工販売業、葬祭業)

〈従業員4名、資本金1,000万円〉

「石材加工会社が第二創業として葬儀業に着手」「ゆくゆくは葬儀からお墓まで担うサービス体制を構築」

◆事業の背景

二人だけの石材加工業からスタート。墓石の需要が高まり事業規模も拡大。

観光地としても人気の高い小樽運河の倉庫群をはじめ、明治時代から昭和初期にかけて、札幌市や小樽市周辺の建物には札幌軟石という種類の石材がよく使われていた。平成28年3月に開通した北海道新幹線の新函館北斗駅近隣に位置する北海道二海郡八雲町で、石材の加工販売を昭和41年から営む高橋石材工業も、もとは札幌軟石の石職人だった。

取締役会長である高橋勝子氏は、石職人のご主人と結婚後、親戚の誘いもあって八雲町に移り住み、小さなアパートと石の加工をする場所として畑を借り、二人で墓石の製作と施工を始めた。

「主人が石を削り、私が磨き、リヤカーに墓石を乗せて運んだのを今でも覚えています。昭和30年代に日本が高度成長時代を迎えると、人々に先祖を思いやる精神的なゆとりが生まれました。それまでは川から拾ってきた石などを墓石の代わりにしていた人が多かったのですが、次第にきちんとした墓石を求める人が増えたのです。次々と注文が入り、忙しい毎日でした。」

しかしコンクリートブロックの普及とともに札幌軟石の需要は減り、昭和40年代中盤になると、墓石の石材も花崗岩、いわゆる御影石が主流となってきた。軟石の場合は手で削り、磨くことができるが、御影石は硬性が高く手作業での加工は難しい。墓石の注文は増え続けていたので、二人は新たな決断をする。茨城県にある石材店で御影石の加工技術を学び、金融機関の融資を受けて石材加工の機械を購入、従業員も入れて事業規模を拡大させた。

◆事業の転機

昭和50年代後半のピークを境に売上激減。新分野での第二創業を計画。

事業と併行して、高橋氏は八雲商工会女性部長を19年間、同時に北海道商工会連合会の副会長を併任するなどさまざまな役職も務め、地域の発展に力を注いできた。子どもたちが通う幼稚園の父母会の仕事、霊園での草むしりのボランティアなど、「手助けがしたい。」という思いに駆られて昔から率先して動いたという。小さなことでも真摯に取り組む姿を通して、人望を集め、それが事業にも影響していたのだろう。その後も売上も順調に延び続け、昭和50年代後半にはピークを迎えた。ところが、そんな絶頂期にある事故が起き、数千万円の負債を抱えることとなる。

「従業員はいましたが、それまでは個人事業主でした。事業存続の危機に直面し、経営というものを改めて見つめ直しました。そして従業員に対する責任の重さも感じて、昭和58年に法人化したのです。主人は昔気質の職人でしたので、私が代表取締役を務めることにしました。」

新たなスタートを切るが、平成10~15年頃から事業に暗雲が立ち込めてきた。地元周辺で墓石が7割がた普及してしまったこと、お寺離れやお墓に対する世間の人たちの意識の変化、宗教の多様化などさまざまな要因により墓石の需要が減ってきたのである。年々売上は下降線を辿り、4~5年ぐらい前には、ついにピーク時の半分程度にまで落ち込んだ。マイナス部分を補うために、墓石のメンテナンスサービスに積極的に取り組むと同時に、広告を掲載するなど営業も行うようにしたが、それだけでは間に合わなかった。「何か新しいことを始めなければ。」と新事業を考え始めた頃、ある相談が高橋氏のもとに寄せられた。それが第二創業のきっかけとなったのである。

◆事業の飛躍

ある相談がきっかけで葬儀社を創業。新分野進出で活路を見出す。

「新事業として高齢者向けの施設運営を計画しましたが、資金面での折り合いがつかず、断念した時でした。知り合いの葬儀社から、高齢になったので事業を継いでくれないかという相談を受けたのです。葬儀なら今までの仕事と関連性もありますし、困っている人を放っておけない性分なので、一肌脱ぐことにしました。」

葬儀道具一式、霊柩車や参列者を運ぶマイクロバスなどを買い取り、従業員もそのまま雇用。空き家になっていた建物を遺体安置所とセレモニー会場、そして親族が宿泊できる施設にリノベーションした。創業のためにかかった費用は約1,500万円。小規模企業共済の給付金をあて、平成26年5月、「あおいセレモニー」の名称で葬儀業に進出することとなった。

当時、八雲町には大きな規模の葬儀を中心に取り扱っている葬儀社があった。

「独居老人や生活保護を受けていた人など、高額な葬儀代を工面できない人もいます。また、小さなお葬式に何十万円もかけられないと人もいました。」

高橋氏は競合しないように、20~30人程度が集まる規模の小さな葬儀を中心に手掛けることにした。

「自分の家族を送るような気持ちで亡くなられた方を送りたいと思っています。親族の方たちからも、『温かいお葬式でした。私が亡くなった時もお願いします』とありがたいお言葉をいただきます。」

真心のこもったお葬式の様子が人づてに伝わり、依頼者も増えてきた。患者が亡くなった時に病院から大手葬儀社に連絡がいったものの、親族があおいセレモニーでの葬儀を強く希望したこともあったという。創業から約2年、その間に高橋氏は30人弱の故人をおくった。

◆今後の事業と課題

葬儀からお墓まで全てを担う。本業と連携したサービス体制の構築を目指す。

葬儀業は石材加工よりも売上単価が低く、まだ本業の売上減少分の穴埋めにはなっていないものの、あおいセレモニーの売上は順調だ。

「宗教によってしきたりが違うので毎回本当に神経を使いますし、いたらない部分もあります。でも、全てが勉強、そして何があっても5年は辛抱しなければと決めています。」

一方、高橋石材工業は、あおいセレモニーを創業する際、代表権を息子の大仁氏に譲った。新社長である大仁氏は、墓石だけでなく、マウスパットやオブジェなど、石材を使った新商品開発に取り組んでいる。

順調な滑り出しを見せている新分野への進出。当初、石材業と葬儀業は連動せずに分離したまま経営を行っていたが、現在、あおいセレモニーは高橋石材工業の一部署となっている。

「ゆくゆくは、葬儀からお墓の管理までワンストップのサービス体制を構築したい。」

平成28年の誕生日で72歳を迎える高橋氏はバイタリティにあふれ、第二創業を成し遂げた今、更なる飛躍を目指している。

事例3-1-12:株式会社 谷口工務店(福井県三方郡美浜町)

(建設業、総合工事業)

〈従業員15名、資本金2,000万円〉

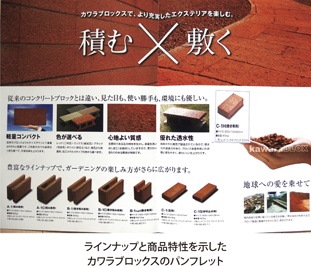

「廃瓦を再加工したカワラブロックスを開発」「環境に優しく味わい豊かな風合いで、新規顧客を開拓」

◆事業の背景

過疎化による空き家の増加で、毎年500万枚以上の瓦が廃材に。

景気の影響をもろに受けやすい建設業界。そのような中、廃材を利用した環境ビジネスで新機軸を打ち出す企業がある。

福井県三方郡、若狭湾に面した美浜町にある谷口工務店は、大正8年の創業以来、地元密着型の事業を展開。住宅や各種施設の設計、施工を手掛けてきた。そうした業務のなかで大量に発生する廃瓦を資源として再生させたものが「カワラブロックス」だ。

きっかけは、業務の一環として行っていた屋根改修工事や解体工事。近年の少子高齢化や過疎化による空き家の増加で、建て替えや取り壊しが増えており、この時大量の廃瓦が発生することに着目した。

福井県内の越前瓦は年間推定600~700万枚生産されるのに対して、廃瓦は年間500万枚にも上る。県内に流通する愛知県の三州瓦や現在は製造されていない若狭瓦なども含めると、その廃棄量は更に多いと考えられる。

こうした廃瓦は、土地の埋め立て処理や水田の暗渠排水の疎水材として使われる程度で、再利用が限られている。そこで県では瓦製造業者や産廃処理業者に働きかけて「資源循環ビジネス廃瓦研究会」を設立、地下排水溝への利用検討を始めたが、いまだに事業化へ踏みだせないのが現状だ。増え続ける廃瓦の再利用は産業界のみならず自治体にとっても急務となっていた。

◆事業の転機

廃瓦を自社処理するために、産廃業者の資格を取得。

こうした廃瓦は通常、建設業者が民家の解体業務を行う際に、専門の産業廃棄物処理業者に引き取ってもらうのが一般的だ。しかし、谷口工務店の場合は周辺地域に産業廃棄物処理業者が見当たらなかったため、平成25年に瓦粉砕機を購入し、産廃処理事業の資格を取得。自社で廃瓦を処理できる体制を整え、更に他社から持ち込まれる廃瓦の受け入れを始めたことで、産廃処理としての利益が生まれ始めた。ただ、その一方で膨大な量の廃瓦をなんとか再利用できないかという、使命感にも近い思いが谷口烝司(たにぐち じょうし)会長のなかにあった。

「処理だけでも大変な業務なのに、ましてやリサイクルするのはそう容易なことではありません。ただ、どうにかして社会貢献したいという思いがありました。」

二代目として長年会社を引っ張ってきた谷口氏は、これからは環境を意識したビジネスを展開しなければならないと常々考えてきた。

そもそも瓦自体は良質な粘土でできており、再加工次第ではリサイクルの余地は十分にある。そこで、まずは敷砂利としての活用を目論んだが予想以上に需要が伸びずに苦戦を強いられることになった。その間、受け入れる廃瓦は日に日に増していくばかりで、事業の見直しを迫られていた。

◆事業の飛躍

蓄積したノウハウを活かしブロックを製造。洗い出し加工で味のある風合いを実現。

「使える」商品を目指して試行錯誤を重ねて生み出したのがブロックだった。従来のブロックとは違い、「環境に優しい」という付加価値を備えたカワラブロックスである。実は、谷口工務店は昭和36年から昭和60年にかけてコンクリートブロックの製造を行っていた実績があり、製造ノウハウがあった。

「新たに自治体から助成を受けられるということで、これに賭けてみるしかないと思いました。」と谷口会長。資金調達に活用したのは、ふくい産業支援センターの「ふるさと企業育成ファンド新分野展開スタートアップ支援事業」だ。

製造に当たっては、まずプロトタイプを作り、サイズを決定。廃瓦を5ミリほどに粉砕し、縦15センチ、横30センチ、厚さ10センチに形成してみた。市販されているブロックの重さを半分の5キロに抑え、使いやすい小型軽量サイズにした。

こだわったのは、瓦本来の色彩を活かしたカラー展開と素材感だ。色は愛知県産の三州瓦を使った「赤」、越前瓦を使った赤茶色の「混合」、そして若狭瓦を使った「黒」、更に敦賀市内で採取される花こう岩を利用した「白」の計4色を設定。そして、ブロックの表面に洗い出し加工を施すことで、従来の無骨な風合いではなく、凹凸に富む味のある質感に仕上げた。元は屋根瓦なので吸水力と透水性にも優れ、退色しないことも大きな利点。長年蓄積されたまま、会社のなかで眠っていたブロック製造の技術を活かした。

◆今後の事業と課題

当面の課題は新たな販路の開拓。一般消費者に響く商品づくりやPRも計画。

平成26年夏から販売をスタートしたカワラブロックスの商品ラインナップは、平成27年4月現在、66種類。建築事務所や建材業者はもちろん、一般消費者にも手にとってもらえるようにと、同年秋からは県内外のホームセンターなどに営業をかけ始めた。その営業努力もあり、個人宅の玄関アプローチやガーデニング、商業施設の庭や共用スペースなど、徐々に施工数も増えてきた。

「最初は塀や壁に積むタイプと、床に敷くタイプを兼ね備えたブロックがいいのではと思って作ってみましたが、いざ市場に出してみると積むのはプロでないとなかなか難しい。反対に床に敷く専用のタイプは、思いのほか好評でした。どのサイズが最も消費者にアピールするのか、試行錯誤は今でも続いています。」

流通側にとってもまったくの未知数な商品だけに、取引先との希望卸価格にギャップがあり過ぎたり、遠方からの発注は運搬費との兼ね合いが難しかったりと、障壁もまだまだある。また、受け入れた瓦の量によって生産量が決まるため、大量の発注オーダーに即時対応できるかどうかは常に懸念事項となっている。

「東日本大震災から5年を経て、ブロック自体の消費量は減ってきていますが、品質自体には自信を持っています。今後はカワラブロックスのWebサイトを開設して、幅広くPRしていきたいと考えています。」

目下、会社の総売上に占めるカワラブロックス事業の割合は約5%だが、今後もこの環境ビジネスを継続していくつもりだ。

事例3-1-13:有限会社デュオ・デザイン(愛知県知多市)

(建設、サービス業)

〈従業員7名、資本金500万円〉

「店舗設計・施工、地域活性化、食品保存、三つの異なるビジネスで社会を豊かに」

◆事業の背景

初めて決めた仕事をやり抜くも、光が見えず、苦しかった20代。

大学で建築を学び教授に推薦された大手ゼネコンに就職した榊原裕高氏が、はたと人生に疑問を持ったのは、就職してから1年足らずのこと。東京で忙しく働く意味が分からなくなり、会社を辞め地元愛知県に帰郷した。

当然親は怒る。帰郷4日目にして父に命じられるまま、今度はタイル工場で働くことに。働きながらこれからどうすべきか考えていた頃に出会ったのが、店舗の設計施工の求人広告だった。

「深夜早朝はあたりまえの仕事で非常にきつく、周囲は大卒では1週間もたないだろうと思っていたようです。思えば、私にとってはこれが初めて自分で決めた仕事であり、初めて関わった店舗が実際に開店した時、ものすごく感動しました。仕事で感動したことは初めてで、なんとしても続けて、この仕事で成功しようと決めました。」

時代はバブル全盛期。いくつも案件を掛け持ちし、多くの経験を積むことができた。しかし、新たな思いが頭をもたげる。

「その会社は孫請けや曾孫請けばかりの仕事で、他人が設計したものしか作れない。1軒でいいから自分のデザインで店舗を作ってみたいと社長に話しましたが、それは無理だといわれ、会社を辞めました。」

その後大手店装会社の名古屋支店で力をふるったが、圧倒的な成績を上げても収入が上がらない。子どもが生まれたこともあり、このままでは満足のいく子育てができないと、勤めながら店舗デザインなどのアルバイトを始めた。アルバイト収入が本業を上回るほどになったこともあり、副業を本業とすべく起業を決めた。30代になる頃だった。

◆事業の転機

幸せを手に入れた30代。その理由を知るため、さらに学びの道へ。

榊原氏が店舗を設計する際に心がけているのは、オーナーが求めるものをしっかりと受け止めることだ。顧客とデュエットをするようにデザインするという意味が込められたデュオ・デザインという社名が、まさにこの考えを表している。

「店を作りたい人は、作りたいイメージを持っています。しかし、なかなかうまく表現できない。そこを丁寧にすくい上げて形にすることを心がけています。」

また、デュオ・デザインが一般的な建築設計・施工会社と大きく異なるのは、店舗のハードを作るだけでなく、ITを活用した集客というソフト面もサポートするところだ。お店が愛され続いていくためには、そこで提供されるものやサービスが優れている必要がある。しかし、いかに優れていてもそれが人々に認知されなければ集客にはつながらない。店舗オーナーが必ずしも長けているとは限らない集客を支援することで、ハードができた後も長く顧客をサポートする。

このように、真摯な姿勢とユニークなビジネスモデルで、業績は順調に伸びていった。そんなある時、あこがれの車のオーナーとなりハンドルを握りながら、つくづく幸せを感じたという。

「20代はあんなに苦しく惨めだったのに、どうしてこんなに幸せになれたのだろうと、それが知りたくなりました。そこで、成功哲学やコーチングなどを学び、ビジネス書を読んだり、人に勧められた講演会や集まりに積極的に参加したりするなど、一生懸命に勉強を始めました。」

◆事業の飛躍

地域活性化にも貢献する、新たな会社を設立。

多くの講演会に参加するなかで特に印象に残ったのが、セブン&アイ・ホールディングス 鈴木敏文会長の講演会だ。もし商店街の一店舗のオーナーだったらどういう店にするかという質問に対して鈴木氏は、「その地域にしかなく、そのなかでも一番のものを集めて売る。これならセブンイレブンもイトーヨーカ堂も敵わない。」と答えたという。

「ここにしかないもの」の強みを改めて知った榊原氏は、地域の活動にも着手。この地域に特化したポータルサイト構築を核に活動を開始した。10年以上かかり設立した会社が「株式会社 知多半島ナビ」である。その一つの事業に、店頭へのバイクスタンドの普及活動がある。知多半島はサイクリング好適地で、サイクリストが多く集まる。しかし、本格的なサイクリストのシューズにはペダルを固定するための金具がついており、歩くとうるさい。その遠慮もあって地元の店には入らず、食事をコンビニなどで済ませる人が多かった。その結果、来訪者は来るものの地元の店の収入につながっていなかった。そこで、歓迎のサインを込めてバイクスタンドを置くことを思い付く。この活動は現在70店以上に広がり、来訪者にも店主にも喜ばれている。知多半島ナビは株式会社となっており、榊原氏が代表を務めるが、参加各社が平等な組織としている。

「一人が儲かる仕組みでは、ローカル地域ではうまくいきません。みんなが協力して動きやすいよう、全員が平等な立場の組織にしました。この考え方は、商工会議所青年部での経験が役に立ちました。現在は知多半島全域の約80社が参加しています。」

◆今後の事業と課題

食品ロスの削減を目指し、さらに新ビジネスに挑戦。

既に二つの会社を運営する榊原氏だが、平成25年さらにもう一つ会社を立ち上げた。株式会社氷感サプライである。氷感とは、0℃付近で凍らせず保存することによって、食品の長期保存と熟成を可能にする技術だ。これが普及すれば、社会的な問題である食品ロスの大幅な削減が可能になるかもしれない。

このビジネスを思いついたのは、地域で活動するなかで、一次産業経営者の共通の悩みが保存であることに気が付いたからだ。別の会合で知った氷感に興味を持ち、メーカーに問い合わせた。半年間徹底的に調べ、やるべき事業だと判断。現在関東以西の総代理店となって、普及のために全国を飛び回る。

人とのつながりを大切にし、やるべきと感じたらとにかくやってみる。榊原氏が大切にしているのは、優しく、“すなお”であること。

「すなおとは、すねない、なめない、おそれない、の三つです。ビジネスで成功するには、この三つは欠かせません。私自身、こうありたいと思いますし、こういう人に会ったら、とにかく話を聞いてもらうようにしています。」

三つのビジネスで縦横に活躍する榊原氏は、これからも、顧客のため、地域のため、社会のため、走り続けるに違いない。

事例3-1-14:有限会社 中の原銀嶺(鳥取県西伯郡大山町)

(旅館業、飲食業)

〈従業員10名、資本金300万円〉

「スキー宿の売上減少の打開策として、地元にこだわった蕎麦店をオープン」

◆事業の背景

バブル期のスキーブーム以降、大山へのスキー客もじわじわと減少。

中国地方随一のスキー場を擁する鳥取県・大山。国内にあるスキー場の例に漏れず、1980年代のバブル期に到来したスキーブームの折には、若者を中心に多くのスキー客が訪れた。その大山スキー場の目と鼻の先で1960年代から旅館業を営んできたのが、中の原銀嶺だ。

「スキー客を対象に、旅館や食堂、そしてスキー用品のレンタル業を先代から続けてきました。当時はスキー客の数も右肩上がりで、売上も順調に推移。それにともない客室数を増やすなど、事業規模も広げていった。」と語るのは、二代目である代表取締役の絹見安史氏。ところがバブル崩壊をきっかけに、スキー人口自体も1993年をピークに下降線をたどっていく。ピーク時には年間40万人だった大山スキー場の利用客数もここ数年は20万人と半減している。

絹見氏が先代から中の原銀嶺を引き継いだのは、スキー客の減少が顕著となっていた2000年代。「当時は趣味の多様化などもあり、既に若者のスキー離れが深刻化していました。そこで、食堂の業態を変え他店と差別化する、グリーンシーズンの集客を図るなど、さまざまに試行錯誤を続けましたが、いかんせん、スキー場に人が来ません。」売上もとうとう全盛期の3分の1にまで減少した。

◆事業の転機

試行錯誤の中で開業した蕎麦専門店、念願の米子の街にオープン。

そのような時にふと頭をよぎったのが、食堂を利用したある常連客の声だった。「蕎麦は美味しいが。この蕎麦が米子で気軽に食べられんかのう」。実は絹見氏はさまざまな試行錯誤の中で、これまでの食堂を蕎麦専門店に変更するという大胆な試みを行っていた。凝り性な絹見氏自らが、蕎麦粉は自家製粉、そして手打ちという本格的な蕎麦を提供していた。残念ながら、スキー場での集客には結びつかなかったが、「人が多くいる街中で勝負したい。」という思いは強くなっていった。そこで一念発起、平成23年9月に米子市内に念願の蕎麦店をオープンする。

開店に当たって利用したのが、地元商工会の開業支援制度だった。店のコンセプトはもちろん、店舗レイアウトやメニュー構成などを専門家にも相談しつつ入念に決めていった。

「まさに満を持してのオープンでした。地元のテレビ局に取り上げられたこともあり、オープン後の3ヵ月は売上も順調に伸びていきました。」

ところが順風満帆かと思いきや、翌年に入るとなぜか客足がパタリと遠のき、売上も当初目標としていた月商200万円を大きく下回り、単月赤字へと転落してしまう。その後、蕎麦定食を追加するなどメニューのテコ入れを図るも効果なし。そのような状況が数ヵ月続いた。

「このままでは、本業とでもいうべき旅館業にも悪影響を及ぼしてしまう。」絹見氏は意を決し、平成24年の夏に改めて鳥取県西部商工会産業支援センターの森山晴夫経営指導員(当時)に相談する。

まず行ったのが、徹底的な現状分析だった。並行して顧客アンケートも行った。その結果、「価格設定」「夜間売上の不振」「店舗視認性」「メニュー表示」「サービス」など、これまで分からなかった問題が次々と浮き彫りになってきた。中でも大きなウェイトを占めていたのが「価格設定」の部分だったという。

「いわゆる“観光地価格”で提供していました。」大山という観光地で長年事業を行ってきた絹見氏は、オープン当時の価格設定が割高な観光地価格だったことに気付かなかった。これでは、客がいくら蕎麦を美味しいと感じても、日常的に訪れるのは難しい。そこで絹見氏は価格設定を根本から見直していった。

「蕎麦の商品力(味)に関しては折り紙付きです。であれば、これらの問題を一つ一つ潰していけば、自ずと道は開けるのではと考えました。」と、森山氏は当時を振り返る。

◆事業の飛躍

商工会と二人三脚で取り組んで、長く苦しい低迷からの脱出。

メニュー価格の引き下げに始まり、メニュー数の絞り込みやメニュー表の改善、さらに夜の集客数アップのための夜割チケットなど、絹見氏は森山氏と二人三脚で、売上向上のためのさまざまな対策を次々と打ち出したが、一度離れた客が戻ってくるのには時間がかかる。事実、こうした取り組みを始めて以降も売上は一向に上向かず、赤字は膨らむ一方だった。さらに取引金融機関の担当者からは事業撤退の勧告までされる始末。

「店長からは『自分の人件費が重荷になっているから辞めます』、妻からも『お金が続かないのでもう撤退しよう』と言われ、まさに万事休すといった感じでした。」そんな絹見氏を「社長、もう少しだけ頑張ってみましょう。」と励まし支えてくれたのが森山氏だった。

我慢の甲斐あってか、翌平成25年3月には、昼の来店者数が100人を越すようになり、ようやく復調の兆しが見え始めてきた。続く4月にはついに念願の単月黒字に転換する。その後も次第に売上が伸び、8月にはオープン以来となる月商200万円を突破。平成25年通年では前年比30%アップを達成した。これまで諦めることなく地道に取り組んできた数々の対策がまさに実を結んだのである。

◆今後の事業と課題

「大山」という地域ブランドを更に輝かせるために。

蕎麦店の売上はその後も現在に至るまで好調を維持しているという。蕎麦店出店後は会社全体の営業利益も大きくプラスに転じている。

「大山のスキー旅館はどうしてもスノーシーズンが勝負になるし、天候に大きく左右されます。それに対して蕎麦店では通年の売上が安定して見込める。これは大きい効果です。」

商工会の森山氏とタッグを組み、オープン以来の苦境を乗り越えた手応えをこう語る一方で、絹見氏は本業であるスキー旅館に関しての危機感を募らせる。

「スキー客がいない以上に、大山には若い働き手がいないのが問題。それこそ留学制度などを活用している海外の若者がもっと働きやすい環境を作るなど、行政にはそうした面で期待しています。また、“大山”自体のブランディングも課題。大山を再び多くのスキー客で賑わう場所にしたいと思います。」

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |