第2節 需要の創造や販路開拓に向けて努力している事例

本節では、需要の創造や販路開拓に向けて、ネット販売などのITを積極的に活用するなど、国内外の需要の開拓に向けて努力している下記の3事例を紹介する。

事例3-1-4 株式会社のうえんプランニング(千葉県袖ヶ浦市)

事例3-1-5 有限会社 佐藤商店(神奈川県横須賀市)

事例3-1-6 JAPAN総合ファーム株式会社(大阪府富田林市)

|

第3部 小規模事業者のたくましい取組―未来につなげる―

|

第2節 需要の創造や販路開拓に向けて努力している事例

本節では、需要の創造や販路開拓に向けて、ネット販売などのITを積極的に活用するなど、国内外の需要の開拓に向けて努力している下記の3事例を紹介する。

事例3-1-4 株式会社のうえんプランニング(千葉県袖ヶ浦市)

事例3-1-5 有限会社 佐藤商店(神奈川県横須賀市)

事例3-1-6 JAPAN総合ファーム株式会社(大阪府富田林市)

事例3-1-4:株式会社のうえんプランニング(千葉県袖ヶ浦市)

(飲食業)

〈従業員5名、資本金100万円〉

「主婦目線の経営が共感を呼び、毎日行列のできる繁盛店へ変身」

◆事業の背景

バブル崩壊で経営状況が悪化した母の店を引き継ぐ。

「のうえんカフェ」が位置する袖ケ浦市は千葉県のほぼ中央、東京湾沿いの町だ。東京湾アクアラインや東関東自動車道館山線の開通などもあり、羽田空港から高速バスで最短22分というアクセスも魅力。周囲にはゴルフコースも多く、株式会社のうえんプランニングの代表取締役である内山真琴氏の母、斎藤てる氏がゴルフ帰りの客に飲み物や軽食を提供する店をオープンさせたのは、今から25年ほど前のこと。まさに、バブル経済真っ盛りの頃だった。店に隣接してグラウンドゴルフや8ホールのショートコースも設置し、当時はかなりの賑わいを見せていたという。

「しかしバブルの崩壊以降、徐々に経営状況が悪化し、私が引き継いだ頃には、ほぼ開店休業状態でした。」と語るのは、2010年に店を継いだ娘の内山氏だ。

「とはいえ、勤めを辞めて結婚して以降ずっと主婦をしていた私には、経営ノウハウもマーケティング知識もありません。そこで、徹底して主婦目線を貫いた等身大の経営。つまり『自分にとって居心地の良い店を作ろう』と考えました。」

こうして、子どもを小学校に送り出した後、あるいは就学前の幼児を連れて、主婦が気軽に集えるコミュニケーション・スペース創りが始まったのである。

◆事業の転機

主婦としての感覚を大切にして、「自分にとって居心地の良い店」を目指す。

そこで、店舗リニューアルを決意。改めて「自分にとって居心地の良い店とは?」と問い返してみると、「美味しくて安心できる食事がリーズナブルな価格で提供される店」、そして「友だちや家族と落ち着いて長居することができる店」だった。冷凍食品や添加物などを廃し、地元の野菜をメインにしたメニュー構成で、ヘルシー指向の手作り料理にこだわりたいと考えた。さらに、「長居できる店」とするため、テーブルとテーブルの間隔を空け、テーブル間を隔てるついたて式のパーティションの丈も高めにして、視線を遮る工夫を施した。また営業時間も、主婦が来店しやすいランチタイムをメインに、11時30分から18時の時間帯とした。

「とはいえ、再出発に際してそれほど予算をかけるわけにはいきません。新しくしたものといったら、このパーティションとカーペット敷きだった床をナチュラルテイストのフローリングに貼り替えたこと、冷たい感じの蛍光灯照明を、暖かみのある白熱球に替えたことくらいです。さらに、店舗奥の倉庫だった10坪強のスペースを座敷席にして客席数を倍増し、合計12卓・最大60人の店にしました。」

また、大半の客が車で来店する立地を考え、駐車場スペースも十分確保した。ここでも、車庫入れが苦手な女性への気配りを忘れず、あえて一台ずつの線を引かず「止めやすい場所にご自由に。」というスタンスが貫かれた。

一方、女性や子どもにきづかったヘルシーな手作り料理は、当然コスト高になる。

「手作りにこだわっているので、オープンは11時30分ですが、スタッフは朝の6時から仕込みに入っています。また食材を吟味した結果、最大提供数は150食。原価率も概ね50%となっています。」

飲食店経営の本などは、いずれも「原価率を30%以下に抑え、回転率向上を目指せ。」と教えている。「のうえんカフェ」は、まさにこの基本と正反対の動きで再スタートを切ったのである。

◆事業の飛躍

「主婦目線」を徹底した経営方針で、半年後には「行列のできる店」に成長。

内山社長自身の「主婦目線」を徹底した経営方針が効を奏し、開店してまもなく連れ立って来店するお母さんたちが増えていった。

「主婦のクチコミ力は思いのほか大きく、リピーターの方が更にお友だちを連れて来てくださったり、その噂を聞いた方たちがご来店くださったりしました。特別なことはしていないのですが、開店半年で開店を待つ行列ができ始めたのです。真面目に当初の方針を貫くことが大切だと実感しました。」

「居心地の良さ。」は、「長居」を意味する。そこで更に行列が増え、待ち時間が問題になる。しかし、行列が「賑わい」を演出し、更に客を呼ぶという効果もある。

「お待ちいただいたお客さまには、『その分ごゆっくりお過ごしください』という姿勢で、ご接待しています。『待った時間におつりがくるくらい、十分落ち着ける』というお声をいただくと、嬉しいですね。」

また、スタッフが食器を下げたり水をサービスしたりする際にも、タイミングを見計らい、会話や団らんを妨げないように指導している。

そのような近隣の評判が反響を呼び、テレビやラジオ、新聞、雑誌などの取材が相次いだ。特にテレビは影響力が大きく、オンエア直後は番組を見た人が県外からも押し寄せ、なかには広島から車で駆けつけた人もいたほどだ。

「放送直後は特に混み合いますので、地元の常連さんは遠慮して、しばらく様子見してくださいます。」

平日は来店客の9割以上が女性だという「のうえんカフェ」は、徹底した主婦目線の方針に共感した「ご贔屓」の女性ファンに支えられているのである。

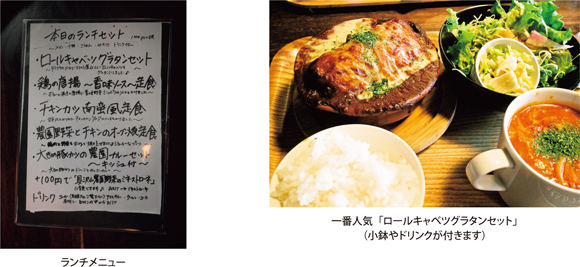

また手作りにこだわったランチメニューは、提供スピードや効率を考えて5品に絞り込まれており、人気の「ロールキャベツグラタン」と「チキンカツ南蛮」が定番的固定メニュー。あとの3品は、その日の素材や季節のテーマに沿って、日替わりとなっている。5品とも量もたっぷりだが、女性たちはペロリと平らげるという。

◆今後の事業展開と課題

物販にも注力し、地域の活性化に貢献したい。

さらに、ランチを満喫した主婦たちの「主人や子どもたちにも食べさせたい。」という声に応え、お総菜のテイクアウトも実施。併せて、手作りのスコーンやプリンなどのスイーツをはじめ、地元の農家と連携しハチミツや落花生、季節の野菜などの農産物も販売している。

「『袖ケ浦ブランド』として地元の産物の認知度を上げ、全国区にしたいと思っています。今後、一緒に商品開発をしてくれる同年代の女性を採用し、『のうえんカフェ』のラベルで加工品を生み出していきたいとも考えています。」

実は、規格外の野菜や間引き野菜なども、調理法次第で美味しい料理やおやつに変身させられる。地元の農家の人たちは、そのような知恵をたくさん持っている。

「農家ならではの知恵を掘り起こしながら、私たちが生産者と消費者を架け橋するハブになって、袖ケ浦の活性化に貢献していきたいと思います。」

内山社長の夢は、ますます広がっていく。

事例3-1-5:有限会社 佐藤商店(神奈川県横須賀市)

(農水産物加工・販売業、飲食業)

〈従業員1名、資本金300万円〉

「有料の日本茶試飲専門喫茶店を開設」「日本茶販売と地産乾物のネットショップで地域を活性化」

◆事業の背景

コーヒー店開店が夢だった。家業を継ぐことでお茶の世界へ。

ペリーの黒船来航であまりにも有名な浦賀。当時、蒸気船と上喜撰を掛けた狂歌で、「太平の眠りを覚ます上喜撰たった四杯で夜も寝られず」と唄われた。上喜撰とは宇治の高級茶のこと。浦賀は、もともとお茶に縁があったのかも知れない。その浦賀に、日本茶インストラクターである佐藤社長が経営する日本茶専門店、喫茶「茶井(ちゃい)」はある。

「茶井」の創業は大正13年まで遡る。ここ浦賀で祖父が乾物とお茶の店を開業し、その後、父親の代では戦後需要により生鮮食料品から日用品まで扱うミニスーパーマーケットとなった。昭和も終わりになると、コンビニエンスストアなどの台頭により、新たな業態変化が求められていたものの、父親の体の不調や、3代目として佐藤氏が家業を継がないと宣言したこともあって、店はそのままの形で続けられていた。

一方、佐藤氏は中学生の頃からコーヒーが好きで、大学の時にコーヒーを自分でブレンドする先輩に出会ったことがきっかけで、ますますコーヒーの世界にはまっていった。そして、ある大手コーヒーチェーンに就職することになった。30歳の時には、念願であったカフェを出すべく退社し、準備を始めた。しかしながら時はバブルの崩壊期、なかなか良い物件が見付からず、とはいえ、その間遊んでいるわけにもいかず、家業を手伝うことに。それがコーヒーから日本茶の世界に進む分かれ道となった。

◆事業の転機

日本茶インストラクターの資格を取得。日本茶カフェ・日本茶専門店「茶井」の開店。

店の手伝いといっても取扱商品についての知識がなくてはお客さまに説明もできない。そこで、佐藤氏は乾物類を中心に勉強を始めた。その頃にはインターネットも普及し始めており、店で扱っている乾物やお茶の生産履歴を調べてみた。しかし、残念なことにお茶の生産履歴が分からない。問屋も教えてくれない。それでは、お茶の仕入れを自分でやろうと、日本茶の勉強を本格的に始めることとなった。展示会で偶然出会った方や、足繁く通った産地の方々から、お茶の奥深さを知らされたという。「この感動をお客さまに伝えたい、安全なお茶と美味しい入れ方両方を同時に提供できる日本茶カフェをやりたい。」と、佐藤氏は決意を新たにした。

平成15年、難関の日本茶インストラクターの資格を取得。また、引き継いだお店を取り壊して自社ビルを建設し、1階にはお茶と地元乾物の専門店をリニューアル開店。同時に念願の日本茶カフェ日本茶専門店も併設した。奥様の提案もあり、店の名前も新たに「茶井」と命名することにした。

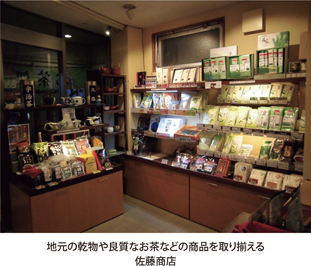

店頭での乾物は、地元横須賀の長い付き合いのある漁師から、直接買い付けたワカメ・昆布・ひじき・海苔など、良質な商品を揃えた。日本茶は佐藤氏が全国各地の産地まで直接足を運んで仕入れ、厳選したものを店頭に並べた。

また喫茶店の内装は、インテリアや照明などにも佐藤氏の趣向が凝らされている。壁の絵には、明治時代のアメリカ向け緑茶の茶箱のラベルをあしらい、カウンターやテーブル席が13席ある店内には、和陶器のギャラリーも設置した。そもそも日本のお茶屋さんでは、店頭で無料のお茶を試飲させているところが多いが、佐藤氏は思い切ってそれを有料にした。より深いお茶の味と知識を知って欲しいという願いがあったからだ。そうした思いを込め、平成15年4月、ついに「茶井」をオープンする運びとなった。

◆事業の飛躍

ネットショップサイトを構築。乾物の売上が飛躍的にアップ。

当初、「茶井」の新たなコンセプトは、なかなかお客さまに受け入れられなかったが、お茶請けを工夫するなどの努力の結果、お茶の売上は喫茶とともに伸びていった。また、4年前から喫茶にコーヒーをラインナップしたことで、お客も倍増していった。

「昔、コーヒーショップにいた経験が、多いに役立ったと思います。」

しかしながら、乾物の売上は伸び悩んでいた。そこで、中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」を活用して、ショッピングサイトを構築することにした。そうすると、「茶井」の広報環境が一変した。ホームページでのショッピングサイトの構築、外国人向け情報発信サービス「英語版ヨコスカイチバン」への掲載、ネットショップサービス「おもてなしギフト」への掲載、大手ショッピングサイトへの出店と、立て続けにネット戦略を実行に移した。また同時に、消費者に受け入れやすい商品となるよう内容やパッケージを一新した。

こうした努力に、すぐさまマーケットの反応があった。特に乾物は驚くほど注文が殺到した。昆布などはおめでたい商品のため、結婚式などの引き出物として大量の注文があるという。「お店の成長とともに、地域振興の一端が担えたことが、たいへん嬉しいことでした。」

◆今後の事業展開と課題

ネットショップでのお茶販売の強化。夢は浦賀の街の活性化。

ネットショップという新たな展開は、「茶井」にとって想像以上のインパクトがあった。しかし佐藤氏には、今後のことを考えるといくつか不安なことがある。その一つは、地域の特産である海産物は気候に左右されることである。十分な供給がなければ、お客さまに見放されていくという不安がある。事実昨年は、人気の「はば海苔」が採れなくて、今年は十分な供給が難しいという。もう一つは、ネットショップでのお茶の販売が、乾物ほど伸びていないことである。お店でのきめ細かなお茶に対するサービスを、ネットを通じてどう伝えるかが今後の課題である。

浦賀という町は、極めて歴史的に貴重な街である。しかしながら、造船所跡地利用や観光地開拓などがまだ十分に進んでいるとはいえない。今後、街の活性化が進めば、一層賑わう街になるはずである。その時こそ、「茶井」の真価が問われることになる。佐藤氏は、「どんな大手の競争相手が現れても絶対にも負けない自信があります。そうした将来を夢見て、一日一日精進を重ねていきますよ。」と、笑顔で話してくれた。

事例3-1-6:JAPAN総合ファーム株式会社(大阪府富田林市)

(農産物加工・販売業)

〈従業員2名、資本金200万円〉

「子どもや世界の人も安心して食べられる、添加物を一切使用しない食品を開発・販売」

◆事業の背景

金剛山系に囲まれ育つ新鮮な野菜を使った、曾祖母の漬け物を受け継ぎきたい。

梅田から約1時間の富田林は、大阪で一番高い金剛山(1,125メートル)の麓にある日本有数の野菜産地だ。一級河川の石川の水で野菜をハウス栽培している、創業100年を越えるナカスジファームはナスとキュウリの生産では日本最大級(年間ナス250トン、キュウリ250トン)の農家だ。

100年以上野菜を作り続けて肥えた土壌で栽培した野菜は、どこにもない芳醇な味を醸し出す。その野菜を使った食品を開発・加工・販売しているのが、JAPAN総合ファーム株式会社だ。代表取締役の中筋優美氏は次のように話す。

「主人のナカスジファームで採れた新鮮な野菜で作った曾祖母の漬け物を食べた時、美味しいけれど辛いのが玉に瑕でした。そこで、子どもや若者にも食べられる浅漬けが欲しいと思いました。でも浅漬けにしたら、毎日食べると美味しくない。やはり、曾祖母の漬け物は辛いけど美味しいのです。何とか辛くない美味しい漬け物ができないものかと考えました。」

調べてみると、同じ野菜を使っていても浅漬けが美味しくない理由は、熟成不足だった。曾祖母の漬け物は採れた野菜をその日のうちに漬け、かつ保存食にもなるよう何か月も寝かせていたことが判明する。

◆事業の転機

漬け物の安全性をとことん追求しながら、リーダー育成塾で経営ノウハウなどを学ぶ。

曾祖母の漬け物を受け継いでいきたいという思いから、中筋氏の食品加工の研究・開発が始まった。看護師をしている時にO-157に苦しむ患者を見てきたので、漬け物の安全性をとことん追求した。

「加工食品には食中毒防止のために次亜塩素酸やうまみを出す添加物などを使うのですが、子どもや病人も安心して食べられるよう、添加物を一切使わない安全で美味しい漬け物を目指しました。曾祖母のやり方で作った漬け物は、漬け置きして1か月くらい熟成する過程で食中毒菌は死滅します。そこから塩分を抜いて仕上げていきます。」

試行錯誤を重ねた末、平成26年3月、無添加・無着色・無香料・化学調味料を一切使用しない安全で美味しい、ナスとキュウリのピクルスが完成する。しかし、開発に熱中していたため、販売のことまでは考えていなかった。しかも、経営ノウハウやマーケティングも知らない上に、資本も販路も無いためまったく売れなかった。

そこで、大阪府の農業会議所の紹介で、農林水産省補助事業の「女性農業次世代リーダー育成塾」にエントリーして、100人の応募者のうち20人の採択者のなかに入り学び始める。東京・能率協会に8か月通い、マーケティングや経営ノウハウなどを学びつつ、平成26年夏に富田林商工会の地域創生ファンドの融資を受け、本格的な商品開発と売り方の検討を始める。

◆事業の飛躍

3年かけて自信をもって勧められる、安全で美味しいピクルスが完成。

解決すべき課題はたくさんあった。まず、国産の野菜を使っていては、低価格の海外産野菜を使った漬け物にかなわない。しかし、実家で作ったナスやキュウリはハウス栽培なので害虫も付きにくく、最小限の農薬で美味しい野菜を手に入れることができ、自家製なのでトレーサビリティも確保できる。有機肥料をふんだんに使い農薬を最小限にしたナスとキュウリは、安全で美味しいピクルスの素材としては申し分ない。

次に最も大切な安全性と美味しさを実現するために、試行錯誤を繰り返した。旬の野菜の味を引き出しながら添加物を一切使用せず腐敗させないための長期熟成の試みに2年、さらに化学調味料を使用せず体にいい商品で美味しいといわれるまでに1年、計3年をかけて自信をもって勧められる商品が完成した。

しかし、仕入れは安くとも、安全で美味しいものを作るため熟成期間が長く生産コストがかかっている分、販売価格は高くなってしまう。価格の高さを納得してもらえなければ、買い物客は財布の紐をゆるめてはくれない。

「リーダー塾で学んだことで、いい商品を作るだけではダメだということを思い知らされました。時代の流れに歩み寄り、お客さまのことをよく考えなければなりません。安心を本当に追求した商品は少ないので、その点を理解してもらえれば価格は高くとも買ってくださると確信していました。」

平成27年3月のフーデックスジャパンで企業の商談会に参加し、必死で販路開拓に取り組んだ。その必死さが通じたのか、最初に取り扱ってくれたのは大手百貨店とナチュナルマーケットだった。

「いい商品なので長い取引にしましょう、一緒にやりましょうと言ってくださいました。思ったとおり、消費者の方に商品の良さを説明すると購入してくれてリピーターになり、徐々に広がっていきました。」

◆今後の事業と課題

夢は大きく世界に向けて、日本の伝統的な食品を届けたい。

自信をもって世に出したピクルスは、大阪ブランド産品の普及やブランドイメージ向上に貢献した優れた活動を表彰する、大阪府の「平成27年度大阪産(もん)五つの星大賞」を受章するなど、その良さが評価され徐々に浸透している。「世界への発信を見据えて、社名にJAPANをつけた。」と話す中筋氏の夢は、日本の伝統的な食品を世界で販売することだ。

そのための準備は怠りない。ナカスジファームで働いている9人のベトナム人にピクルスを食べてもらい、自家製ニンニクや香辛料を加えることで、外国人にも受け入れられるピクルスも開発した。

「ラベルも最初から多言語対応とし、漢字、カタカナ、英語表記にしています。今後はピクルスとそのほかの野菜セットをインターネットでも販売する予定です。また今後は、外国人バイヤーにも紹介して、海外での販売も始めたいと考えています。」

JAPAN総合ファーム株式会社のたたずまいは小さいが、日本の伝統的な加工食品を世界に普及するという夢は大きい。中筋氏のチャレンジは始まったばかりだ。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |