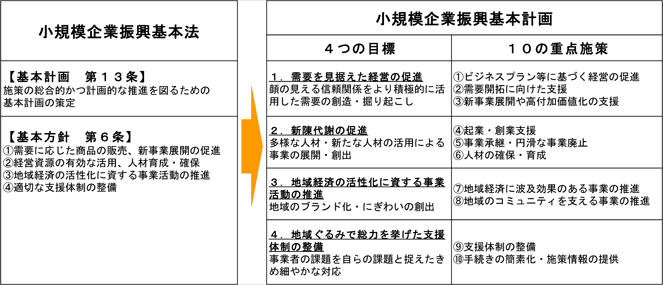

2014年6月20日に成立した小規模企業振興基本法においては、小規模事業者の事業の持続的発展との基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関する施策を講じる際の4つの基本方針を定めている。さらに、同法に基づき政府が定めた「小規模企業振興基本計画(2014年10月3日閣議決定)」では、その4つの基本方針の実現に向け、4つの目標と10の重点施策を設定している。

地域に密着した小規模事業者や支援機関は、時代の変化に対応して様々な創意工夫に取り組んでいる。第3部では、地域に密着してたくましく活動している小規模事業者について、4つの目標や10の重点施策の観点に立ち、ヒューマン・ストーリーも交えた44事例の様々な取組を紹介する。

第1章 需要を見据えた経営の促進

小規模事業者の需要を見据えた経営の促進の観点に立ち、本章では「明確なビジネスプラン等に基づいた経営を実施している事例」、「需要の創造や販路開拓に向けて努力している事例」、「既存商品の高付加価値化や新商品の開発に取り組んでいる事例」、及び「新分野進出に取り組んでいる事例」として、全14事例を紹介する。

第1節 明確なビジネスプランに基づいた経営を実施している事例

本節では、市場や競合他社の分析等により、自らの強み弱みを把握しつつ、潜在的顧客を探し、明確なビジネスプラン等に基づいた経営を実施している下記の3事例を紹介する

事例3-1-1 有限会社バースケア(群馬県吾妻郡中之条町)

事例3-1-2 株式会社そらのした(山梨県富士吉田市)

事例3-1-3 クスカ株式会社(京都府与謝郡与謝野町)

事例3-1-1:有限会社バースケア(群馬県吾妻郡中之条町)

(業務用バスマット等の開発・製造・販売)

〈従業員2名、資本金300万円〉

「ユーザーも作業者も喜ぶマットで、日本のお風呂文化をより快適にしたい」

◆事業の背景

若干28歳にしてプロジェクト責任者に。その経験が起業の糧となる。

起業して事業を継続していく中で、経営者として否応なく対応しなければならないことは多い。資金繰りや銀行との交渉、人事、メディアとの付き合いなど、20代の会社員がその全てを体験することは、なかなか難しい。有限会社バースケアの代表取締役である飯尾守氏は、若干28歳にして、それらを体験できる環境をつかんだ。病院とリゾートマンションが併設されたクアハウスの企画から運営までを、責任者として任されたのである。しかし、そうなるまでが過酷であった。

「ある時、当時働いていた会社のオーナーに、『往復の航空券とホテルだけは取ってやるから、2か月間ドイツで本場のクアハウスを見て研究してこい』といわれました。ドイツ語はもちろん、英語もろくにできないのに、結果を出さなければなりません。特に最初の2週間は食べ物が合わず辛くて。フランクフルトで日本料理店を見付けて、『いらっしゃいませ』と言われた時、思わず涙が出ました。」

そこでふっきれた飯尾氏は、群馬大学の教授に書いてもらった推薦状を手に各地の病院を訪ね歩き、調査を重ねた。帰国後、プロジェクトの責任者として、精力的に働くこととなる。

その後その仕事を辞め、温浴施設に関する経営コンサルタントとして働いていた時、新たな転機が訪れた。働いていた企業の先行きが怪しくなってきたのである。

「今のままでは続かないと、社内でずいぶん進言しましたが聞き入れられず、起業を決意しました。ただ、いい関係で辞めたかったので、辞めた後半年間は事務所の一角に間借りして、その会社の仕事も手伝いながら、本格的に起業の準備をしました。」

◆事業の転機

業界の論理で作られていたマットを、ユーザーと作業者の論理で、新たに製造。

平成15年に会社を設立した後、まず飯尾氏が始めたのは、レジオネラ菌を抑制する薬剤をオリジナルの容器とともに販売する事業である。これは当時、第3セクターが運営するリゾート施設でかなり売れたという。しかし、飯尾氏には懸念があった。「5年後にいわゆる『平成の大合併』をひかえた時期で、3セク施設の民営化が予想されました。そうなると競争が激化する。そこで起業2年目にして、業態転換を決意しました。」

そして考えたのが、業務用バスマットの販売である。そのため、いくつか製品を仕入れて試してみた。「どれもまったく満足できませんでした。そこで、いいものがないなら自分で作ろうと思いました。」

業務用のマットは、マット販売とそれを回収・洗濯して配達するリネンサプライ業とが組み合わせて提供されてきた。そのため、機能が向上し洗濯の回数が減れば、リネンサプライの売り上げ減少につながってしまうという矛盾があった。結果的に、ユーザーの使い心地や従業員の作業負荷軽減などが後回しにされていた。そうではなく、ユーザーの心地良さや従業員の負担軽減を目指すという当たり前の業態を目指したのが、バースケアの製品である。

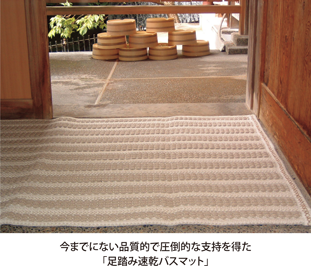

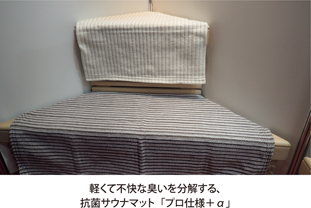

バースケアの主力商品である「足踏み速乾バスマット」は、二層分離一体化構造により、吸水性能を高めながら速乾性も実現。抗菌機能も備えており、清潔で使い心地のいいバスマットを実現している。軽量なので運ぶのが楽なうえ、従来のタオル地マットに比べて交換回数が約5分の1で済むと、施設従業員からも好評だという。また、抗菌サウナマット「プロ仕様+α」は、サウナ室の臭いの原因となるアンモニア臭などを30分以内に80%以上分解。乾燥も早く軽量なので、臭いやマットの不快感によるクレームが減り、交換回数の減少など作業負荷の軽減に大いに役立っている。

◆事業の飛躍

1社の繁栄ではなく、ネットワークを駆使して、日本のお風呂文化をよくしたい。

バースケアは、飯尾氏を含めて正社員が2人というまさに小規模企業だ。しかし志は高く、業界ナンバーワンを目指している。

「目指したのは機能性マットなので、見た目ではなくあくまでも機能で優劣が決まります。ニッチな業界でもあるし、いいものを作ればナンバーワンになれるかも、とも思いました。」

そして現在、その地歩を着々と築きつつある。業務用マットを製造する主な会社は、バースケアを含め5社。そのうちトップシェアを誇ってきた会社が、最近市場から撤退したという。そして、業界最古参企業を含む2社とは、もはやライバルではなくパートナーとなっている。

「1社には当社の製品を売ってもらっており、もう1社にはOEM提供をしています。」

代理店は約10社あり、現在拡大中だ。小規模なバースケアにとって、自社単独で売るには限界がある。そこで、顧客から直接問合せがあっても代理店を通すなど、代理店との関係を良くするよう努めている。また、代理店以外にも、試作品の実験を取引先の実店舗で実施させてもらうなど、独自のネットワークは広い。バースケアが目指すのは、単なる自社だけの繁栄ではない。

「きれいごとかもしれませんが、良い製品をできるだけ広く世の中に届け、日本のお風呂文化をよくしたいと考えています。」

◆今後の事業展開

機能とコストのバランスを見ながら、市場に受け入れられる製品を出していく。

製品改良にも余念がなく、国や県の助成を受け、研究機関と共同研究を行うなど、多くのチャレンジを続けてきた。

「8回チャレンジして成功は2回です。特許もいろいろ取っていますが、特許をとったからそれにしがみ付くということはしません。ダメなら捨てる勇気をもって、市場に受け入れられる製品を目指しています。」

バースケアが目指すのは、「究極」のマット。家庭用のバスマットに「吸極のバスマット」と名付けて商標登録を取るほど、そのこだわりは強い。以前には、研究機関との共同研究で徹底的に機能を高めた試作品を製作したことがある。しかし、お蔵入りになったという。

「販売価格を計算したところ1枚9万円になってしまいました。これでは売れません。やはりお客さまに満足して使ってもらうためには、機能とコストのバランスが重要です。研究は多角的に進めつつ、販売するかどうかは、その都度市場をみながら判断しています。」

バースケアは、間違いなく日本のお風呂文化を変えつつあるようだ。

事例3-1-2:株式会社そらのした(山梨県富士吉田市)

(アウトドア用品の物品賃貸業)

〈従業員4名、資本金900万円〉

「世の中になければ自分でやろう」「富士登山ブームで利用者が急増」

◆事業の背景

高価なテントを安価に利用したい。それがレンタル事業を始めるきっかけ。

株式会社そらのしたは、平成24年3月に設立された。代表取締役の室野孝義氏が趣味で登山へ行くためにテントを購入したことが、会社設立のきっかけだった。1~2名用のテントが5万円以上もすることを知り、もっと安価に入手する方法はないものかと、インターネットで調べるようになったという。ところが、当時はまだテントなどの登山道具をレンタルするビジネス形態が存在していなかったので、高価なテントを購入するしか選択肢はなかった。

それならば、自分で登山道具などのアウトドア用品をレンタルでリーズナブルに提供する事業を立ち上げようと考えた。しかし、その頃は機械エンジニアとして会社勤めをしていたので、あくまでも副業としてインターネット上にアウトドア用品のレンタルショップを開設し、利用者にレンタル商品を宅配便で配送して引き渡すサービスを始めた。

だが、やるからには成功させたい。そこでまず、ターゲットを女性に絞った。女性は金銭感覚が鋭いので、登山道具を売価の1/5~1/10でレンタルできれば、必ず利用するはずだと確信していた。また、初心者でも安心してアウトドアが楽しめるように、必要な用具を一式まとめてレンタルするセット商品を用意することも最初から決めていた。

「お客さまとの唯一の接点はECサイトなので、そのデザインやレイアウトには徹底してこだわりました。当時流行していた“山ガール”と呼ばれる女性登山愛好家に興味を抱いてもらえるように、かわいらしい感じのデザインにすることが一番のポイントでした。」

◆事業の転機

富士山の世界文化遺産登録を機に、富士登山に焦点を当てた品揃えを強化。

登山道具を中心としたアウトドア用品のレンタルサイトを開設するに当たり、室野氏が最も苦労したことは、アウトドア用品メーカーの理解を得ることだった。アウトドア用品をレンタルで安価に提供されると、自社の製品が売れなくなってしまうとメーカーサイドが危惧するのではないかと考えたからだ。しかし室野氏は、女性の利用者が増えることで、むしろアウトドア用品の市場の裾野が広がるとアピールし、徐々に協力してくれるメーカーを増やしていった。

「当初は、通常の小売価格で商品を大量に仕入れていましたが、当社のビジネスモデルに共鳴していただいたメーカーさんがボリュームディスカウントで商品を提供してくれるようになったことで、仕入の負担が軽くなりました。」

そうしたなか、大きな転機になったのが、平成25年に富士山が世界文化遺産に登録されたことだった。このことで、海外からも富士登山をする人が増えたことから、室野氏は事業拠点を従来の大阪から富士吉田市へシフトし、「始めての富士登山セット」など富士登山に焦点を当てた品揃えを増やしていった。このタイムリーな決断が功を奏し、利用者がにわかに増え始めたため、富士山周辺に直営店や協力店を設置し、ECサイトで注文した利用者が、レンタル商品の受け取りや返却が手軽に行える体制も整えた。

◆事業の飛躍

クリーニング師の資格を取り、徹底した品質管理で他社と差別化。

副業として始めたアウトドア用品のレンタル事業が、今では本業へと発展。創業以来、毎年2~3倍のペースで売上が伸び、現在の年間売上は約9,000万円に上る。事業規模を拡大するに当たっては、中小企業庁の「ものづくり補助金制度」なども役立ったという。

だが、その一方、同じようにECサイトでアウトドア用品のレンタル事業を展開するライバル会社が増え、それらといかに差別化を図るかが大きな経営課題となっていた。

そこで、室野氏が真っ先に力を入れて取り組んだのが、レンタル商品のクリーニングとメンテナンスを徹底して行うことだった。室野氏自らクリーニング師の資格を取得し、本社内にレンタル商品をクリーニングするための設備も整えた。

「レンタル商品は、常に清潔であることが重要です。汚れや匂いが無いことはもちろん、品質面では絶対の自信があります。」

実際、同社のレンタル商品は手入れが行き届いていると大変好評で、利用者からお礼のメールや手紙が数多く寄せられており、同社の貴重な財産になっているという。

また、登山セットをレンタルした利用者が無償でダウンロードできるスマートフォン専用アプリ「富士山登山おたすけアプリ」を開発した。このアプリは、たとえば、富士登山をしている利用者の位置情報をもとに頂上までの距離を確認したり、天気に応じたアドバイスが自動的に配信されたりする仕組みになっている。こうしたきめ細かなサービスの提供が同業他社との差別化となり、リピーターが増えている。

◆今後の事業展開と課題

急増する外国人登山者への対応が課題。新規事業も立ち上げ地方の雇用創出を推進。

富士山への外国人登山者は毎年増え続けている。既に登山者の1~2割を外国人が占めるようになったが、室野氏は今後4割近くまで増えると予想。そのため、英語と中国語(簡体字・繁体字)のECサイトを用意し、外国語が話せるスタッフを増やすことが当面の課題だという。

富士登山は7~9月の夏場がピークで、以前は売上も夏場に集中していたが、季節に応じたレンタル商品のラインナップを拡充することで、年間を通して安定した収益を得られるようになっている。今後も夏場以外の利用者を増やす品揃えに力を入れていくとのことだ。

加えて、平成27年10月からアウトドア用品のメンテナンスサービスもスタートさせた。これはレンタル商品のクリーニング設備を活かした新規事業で、個人や企業が所有しているアウトドア用品を預かり、クリーニングやメンテナンスを施して返却するというもの。同社が最も得意としている業務なので、今後大きな事業の柱に発展する可能性がある。

「現在は全てのものが東京に一極集中していますが、インターネットを活用すれば、地方にいてもデメリットはほとんど感じません。今後は地方における雇用創出という観点でも社会に貢献していきたいと考えています。」

事例3-1-3:クスカ株式会社(京都府与謝郡与謝野町)

(繊維・衣服等製造業)

〈従業員9名、資本金2,000万円〉

「自社ブランドを立ち上げ直販ルートを開拓して、丹後ちりめんの用途と販路拡大に邁進」

◆事業の背景

日本最大のシルク織物産地で、丹後ちりめんの再興を考える。

300年以上も前から日本最大のシルク織物産地として知られる京都府北部の丹後地方。丹後ちりめんとして知られる織物は白生地のまま京都市室町の問屋に出荷され、着物に仕立てられ全国で販売される。白生地の生産者のほとんどが下請けだ。3代続くクスカ株式会社も、下請けとして約70年にわたって丹後ちりめんを生産してきた。

丹後ちりめんは、経糸(たていと)に撚り(より)のない生糸、緯糸(よこいと)に1メートル当たり3,000回前後の強い撚りをかけた生糸を交互に織り込み生地にして精練することで糸が収縮し、緯糸の撚りが戻り、生地全面に細かい凸凹状の「シボ」ができる。シワがよりにくく、しなやかな風合いに優れ、染め上がりの色合いが豊かで、しかも深みのある色を出すことができる高級絹織物だ。

着物産業が好調だった高度経済成長期には、高級絹織物である丹後ちりめんがもてはやされ我が世の春を謳歌していた。しかし、バルブ崩壊やリーマン・ショックで着物の需要が減り、丹後ちりめんは、昭和46年に年間約1,000万反を生産してピークに達したが、現在では50万反を切り最盛期の1/20に激減。

「下請けのままでは先細る一方なので、平成20年に家業を継いだ際に下請け依存から脱却するために、独自ブランドの立ち上げを考えました。」

◆事業の転機

丹後ちりめんの良さを最大限引き出すために、機械織りから手織りに全面転換。

クスカ3代目社長の楠泰彦(くすのき やすひこ)氏は、中学・高校と野球に明け暮れた後、東京の建設会社に就職して住宅の外装・内装を手がけていた。ところが、29歳の時に実家に帰省した際、自社の職人が一つひとつ丁寧に丹後ちりめんを織っている姿に感動し、日本人として残さなければならないものがあると確信。30歳を機に会社を退職し、クスカの3代目として家業を引き継いだ。

「家業を継ぐ気はなかったのですが、帰省した際、実家近くの丹後の海が絶好のサーフィン・スポットであることを知り、サーフィンをしながら丹後ちりめんを作るライフスタイルもいいなと考えました。丹後ちりめんの良さをもっと広めたいということもあったのですが、いわば“不純”な動機もありました。」

着物が売れず、丹後ちりめんの明るい将来も見通せないなか、あえて家業を継ぐ気になったのは、日本や世界の海を巡る大のサーフィン好きであったからだ。何が伝統を守る動機になるか分からないが、継いだ家業の経営が順調とはいかなかった。

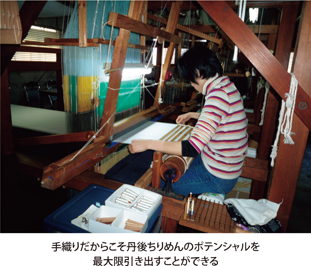

「生産量も減り下請けなので経営は赤字でしたが、借金はゼロ。織物のことはまったく知りませんでしたから、2年間織物の修業をしました。そのなかで、従来の大量生産向きの機械織りでは生き残れないと考え、丹後ちりめんの良さを最大限引き出すために全て手織りに切り替えることを決断しました。」

シルクは人間の肌と同じタンパク質繊維なので、強い力で糸を引っ張る機械織りだと繊維にストレスをかけてしまい、本来持つシルクの質感や光沢を活かしきれない。手織りでなければシルクのポテンシャルを最大限に引き出せないのだ。当時は平成20年の北京オリンピックを控え、鉄くずの価格が上がっていることもあり、従来あった機械織り機の解体費を撤去した機械の鉄くず代で相殺できたのは幸いだった。

◆事業の飛躍

下請け依存から脱却するために、独自ブランドを立ち上げ直販ルートを開拓。

銀行の借り入れや京都府の支援を受けて、平成21年、手織り機を3台、職人を2人採用し新たな体制でスタートを切った。手織りはコストがかかり、従来のように問屋に安く卸すとやっていけないので、自社ブランドを立ち上げて直販することに。初めてのことなので試行錯誤することは覚悟し、メンズ雑貨の開発から取り組んだ。

「やるからには都会でも勝負できるものを作りたいと考え、丹後ちりめんの質感や光沢感からネクタイをメインにしたブランドKUSKA(先々代の楠嘉一郎からKUSKAと命名)を平成22年に立ち上げました。」

丹後ちりめん織物史上初の下請け依存脱却の第一歩を踏み出した。周りからは好奇の目で見られたが、楠氏は気にしなかったものの、自分でデザインした初めてのネクタイはまったく売れなかった。ブランドの知名度がない上に、クオリティも今のように高くなかったのが原因で、販路開拓も大きな壁だった。

「ものづくりに対する熱量が足りなかったと思います。また、直販ルート開拓のためにWebで取引先をリサーチして電話をかけて営業しましたが、最初は知名度もなく断られ続けました。」

それを受けて、更にシルク素材を活かし切る本質的なデザインを行うことに取り組んだ。そして平成23年、初めて大手セレクトショップとの取引が始まるとともに、小売店のバイヤーに向けてホームページやSNSでリアルな現場を伝えて差異をアピールしたことが効いて徐々に取引先が広がり、売り上げも伸びていく。

「2年間は赤字でしたので追加融資を受けながら踏ん張り、ブランドを立ち上げてから3年目にして黒字になりました。今では小売店での知名度も上がり、セレクトショップや百貨店、大手航空会社、高級ブランド店など、販路も広がりました。」

◆今後の事業と課題

5年単位で展開を考え、世界に向けてブランドを発信。

「今後はメンズのマフラーや洋服、自社のテキスタイルを活用した椅子やソファのシート、スニーカーなどの新たな用途を開拓し、新たなマーケットが求めているものを提供したいと考えています。」

その一環として平成27年12月、京都烏丸三条通りに、丹後の海・山・川が織りなす自然のなかで培われた絹織物文化をテーマにした直営店KUSKA Show Room &Concept Shopをオープン。また、新たな取り組みとして、上海に拠点を持つグローバルブランドとコラボし、KUSKA のテキスタイルを昇華させた家具も販売するなど、世界のマーケットも視野に入れている。

「5年で売上2割増という長期プランのビジネスモデルを考えており、20年かけてブランドの持つ意味と価値を育てていきたいと思います。」

グローバルマーケットを視野に入れた楠氏のチャレンジは、下請依存からの脱却を考えている中小企業の経営者にとって大きな励みになるに違いない。