第2節 フリーランスの事業活動の取組

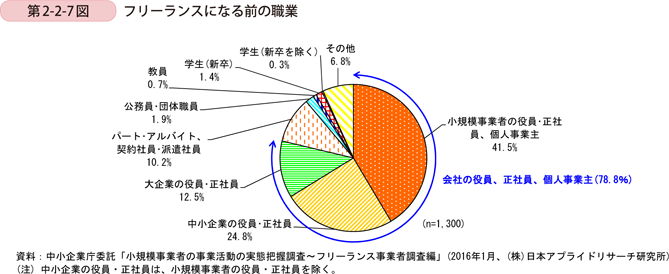

第2-2-7図は、フリーランスになる前の職業について集計したものである。回答の多い順に、「小規模事業者の役員・正社員、個人事業主」(41.5%)、「中小企業の役員・正社員」(24.8%)、「大企業の役員・正社員」(12.5%)となっている。企業での実務経験がフリーランスとして身を立てるための強みになっていることが想像できる。対照的に、「公務員・団体職員」、「教員」又は「学生」を前職とする者は極めて少ない。

|

第2部 小規模事業者の未来

|

第2節 フリーランスの事業活動の取組

第2-2-7図は、フリーランスになる前の職業について集計したものである。回答の多い順に、「小規模事業者の役員・正社員、個人事業主」(41.5%)、「中小企業の役員・正社員」(24.8%)、「大企業の役員・正社員」(12.5%)となっている。企業での実務経験がフリーランスとして身を立てるための強みになっていることが想像できる。対照的に、「公務員・団体職員」、「教員」又は「学生」を前職とする者は極めて少ない。

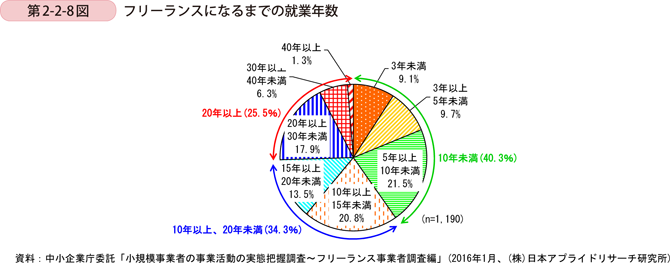

次に、フリーランスになる前の職業の就業年数(第2-2-8図)を見ると、3年未満と回答した者が9.1%いるが、残る90.9%は3年以上と回答しており、フリーランスになるまでに多くの者が一定期間の実務経験を有していることが分かる。他方で、就業年数を10年間隔で分けてみると、前職の就業年数が、〔1〕10年未満までの合計が40.3%、〔2〕10年以上20年未満までの合計が34.3%、〔3〕20年以上30年未満までが17.9%、〔4〕30年以上40年未満までが6.3%、〔5〕40年以上が1.3%となっている。このことから、就業年数が伸びるに従い、フリーランスになる傾向が弱まるともいえよう。

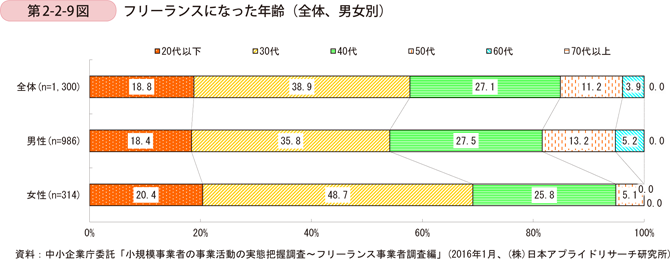

フリーランスになった年齢を階級別に見たものが、第2-2-9図である。全体では、多い順に、30代(38.9%)、40代(27.1%)、20代(18.8%)、50代(11.2%)となっている。30代から40代までの間にフリーランスになった者の割合が合計で66.0%となっていることから、ある程度の実務経験を積み、人脈を形成し、体力的にも余力のある時期にフリーランスになる者が多いことが推測される。

また、男女別に見ると、30代までにフリーランスになった割合では、女性(計69.1%)が男性(計54.2%)を大きく上回っていることが分かる。

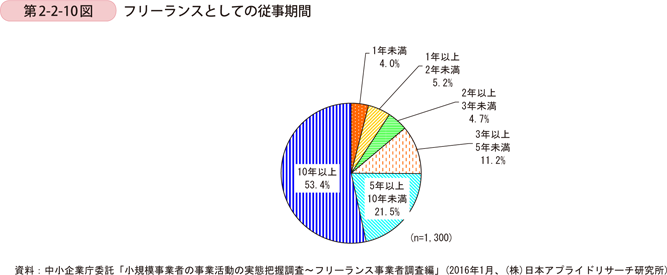

次に、フリーランスとしての従事期間を聞いたところ(第2-2-10図)、「10年以上」とする回答が最も多く、53.4%を占めており、次いで「5年以上10年未満」が21.5%、「3年以上5年未満」が11.2%となっている。

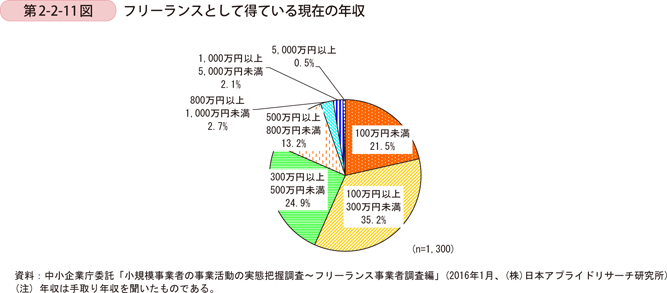

フリーランスとして得ている現在の年収(手取り)を聞いたものが、第2-2-11図である。これを見ると、多い順に「100万円以上、300万円未満」(35.2%)、「300万円以上、500万円未満(24.9%)、「100万円未満」(21.5%)、「500万円以上、800万円未満」(13.2%)となっている。

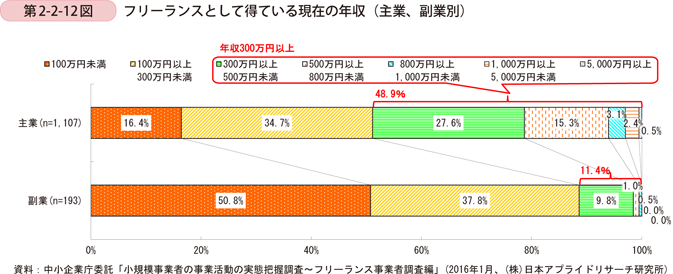

第2-2-11図を更に主業と副業に分けて分析したものが、第2-2-12図である。これを見ると、フリーランスとして得る年収で最も多い水準は、主業として営む場合は「100万円以上、300万円未満」(34.7%)、副業として営む場合は「100万円未満」(50.8%)となっていることが分かる。

また、フリーランスとして得ている年収が300万円以上とする者の割合について見ると、主業として営む者では48.9%であるのに対し、副業として営む者では11.4%となっており、大きな開きが見られる。

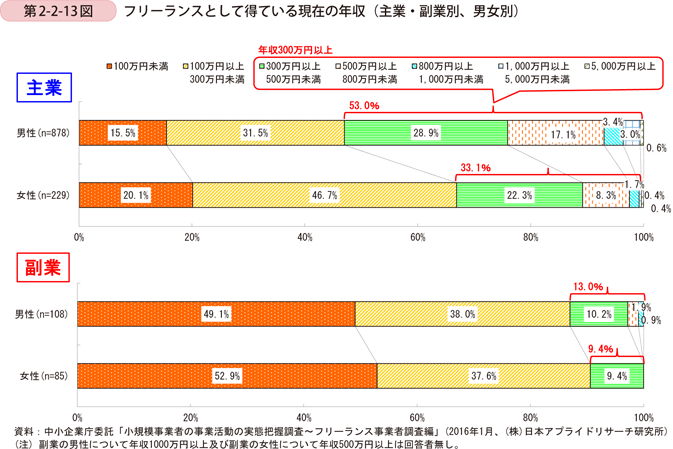

第2-2-12図を更に男女別に見たものが、第2-2-13図である。すると、フリーランスとして得る年収について最も多い水準は、主業として営む場合、男女ともに「100万円以上、300万円未満」であり、主業・男性の31.5%、主業・女性の46.7%をそれぞれ占めている。

また、副業として営む場合には、男女ともに「100万円未満」が最も多い水準となっており、副業・男性の49.1%、副業・女性の52.9%をそれぞれ占めている。

次に、フリーランスとして得ている年収が300万円以上とする者の割合についても見てみる。主業として営む場合、男性は主業・男性の53.0%を占めているのに対し、女性は女性・主業の33.1%となっており、男性の方が年収300万円以上を得られている者の割合が高いことが分かる。

また、副業として営む場合、男性は副業・男性の13.0%であり、女性は副業・女性の9.4%である。男性の方が、年収300万円以上を得られている者の割合がわずかに高いことが分かる。

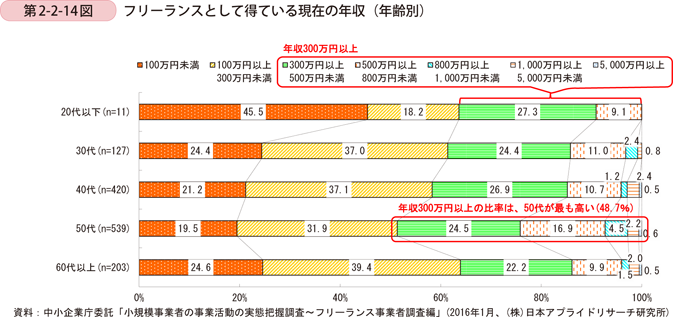

続いて、フリーランスとして得ている現在の年収を年齢別に見ることとする(第2-2-14図)。年収300万円以上の合計比率で見ると、50代までは年代が上がるに従い、高くなる傾向が見てとれる。

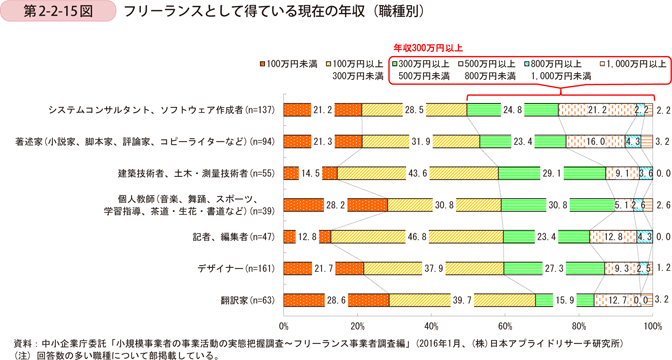

フリーランスとして得ている現在の年収を職種別に見たものが、第2-2-15図である。年収300万円以上の比率が高い上位3位は、「システムコンサルタント、ソフトウェア作成者」(50.4%)、「著述家」(46.9%)、「建築技術者、土木・測量技術者」(41.8%)となっている。

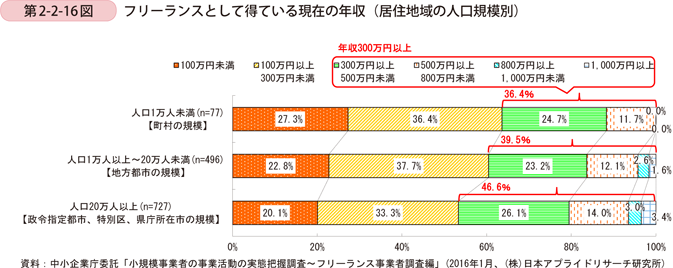

次に、フリーランスとして得ている現在の年収を、フリーランスが住んでいる自治体の人口規模別に見ることとする(第2-2-16図)。年収300万円以上の合計比率で見ると、人口1万人未満の自治体(概ね町村の人口規模)に住んでいるフリーランスが最も低く(36.4%)、人口20万人以上(概ね県庁所在市以上の人口規模)の自治体に住んでいるフリーランスが最も高い(46.6%)ことが分かる。このことから、フリーランスの年収は、住んでいる自治体の規模が大きくなるにつれて高くなる傾向にあることが分かる。

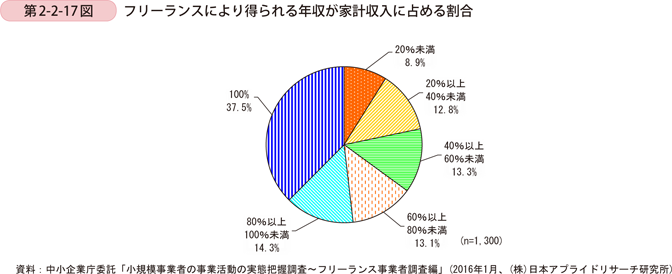

またフリーランスにより得られる年収が、家計年収に占める割合を示したものが、第2-2-17図である。フリーランスにより得られる年収が100%と回答した者が約4割(37.5%)であることから、残る約6割は、程度の差はあるものの、フリーランスとしての収入以外に何らかの収入があり、家計収入を賄っていることが分かる。

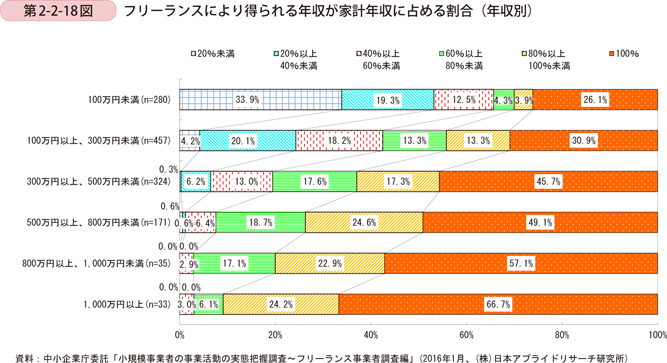

フリーランスにより得られる年収が家計年収に占める割合について、年収別に見ることにする(第2-2-18図)。フリーランスの年収で家計年収を100%賄っていると回答したフリーランスの比率に着目すると、年収が高いほど比率が増加し、年収1,000万円以上では66.7%となっている。

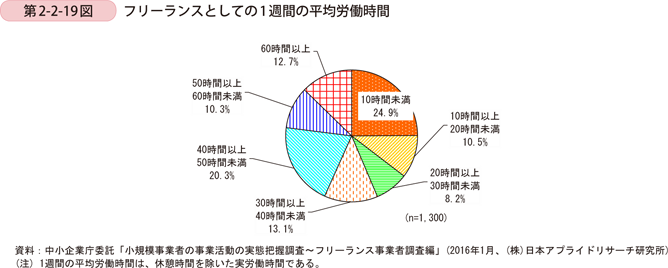

次に、フリーランスの1週間の平均労働時間を見ることにする(第2-2-19図)。最も多い回答が「10時間未満」(24.9%)であり、次いで「40時間以上50時間未満」(20.3%)となっている。

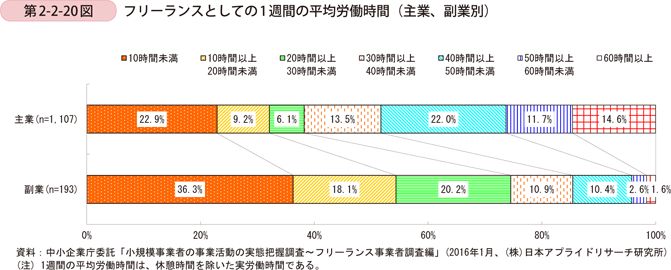

さらに、フリーランスの一週間の平均労働時間について、フリーランスを主業としている者と、副業としている者の別に見たものが第2-2-20図である。主業と回答したフリーランスの場合、「10時間未満」(22.9%)との回答が最も多いものの、以下、「40時間以上、50時間未満」(22.0%)、「60時間以上」(14.6%)となっており、かなり労働時間が長い者が相当程度存在するあることが分かる。他方、副業と回答したフリーランスを見ると、「10時間未満」(36.3%)との回答が最も多く、以下、「20時間以上、30時間未満」(20.2%)、「10時間以上、20時間未満」(18.1%)となっている。

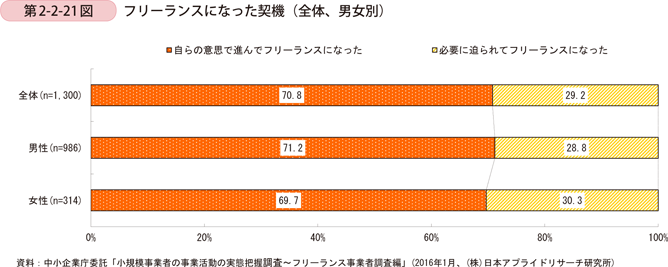

次に、フリーランスになった契機について見ることする(第2-2-21図)。全体では、「自らの意思で進んでフリーランスになった」比率が、「必要に迫られてフリーランスになった」比率を大きく上回り、70.8%を占めていることが分かる。男女別に見ても、この比率はほぼ同じとなっている。

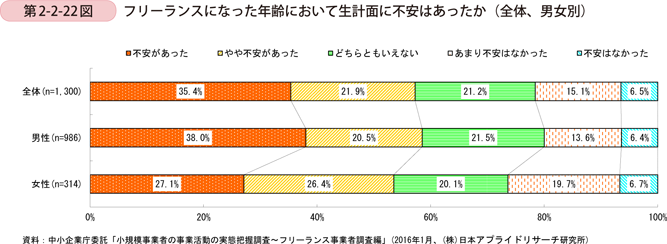

フリーランスになった時に、生計面に不安はあったかどうかを聞いたものが第2-2-22図である。全体で最も多い回答は「不安があった」(35.4%)であり、次いで「やや不安があった」(21.9%)となっており、併せて57.3%を占める。一方、「あまり不安はなかった」は15.1%、「不安はなかった」は6.5%となっており、併せて21.6%を占めている。

ここで、「不安があった」又は「やや不安があった」と回答したフリーランスの合計割合(57.3%)と、「あまり不安はなかった」又は「不安はなかった」と回答したフリーランスの合計割合(21.6%)とを比較すると、前者の方が後者の3倍弱いることが明らかとなった。

男女別に見ると、「不安があった」とする回答で、男性(38.0%)の方が女性(27.1%)よりも高いことが分かる。

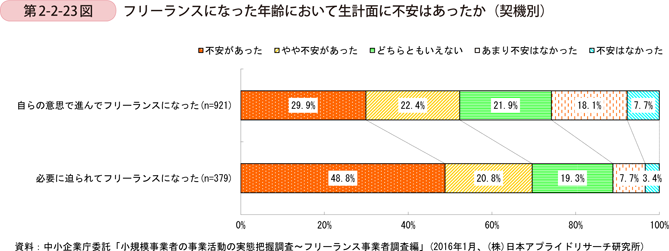

フリーランスになった時に、生計面に不安はあったかどうかを、フリーランスになった契機別に聞いたものが第2-2-23図である。「不安があった」とする回答の割合で比較すると、「必要に迫られてフリーランスになった」場合は48.8%であり、「自らの意思で進んでフリーランスになった」場合の29.9%を大きく上回っていることが分かる。「必要に迫られてフリーランスになった」者は、「自らの意思で進んでフリーランスになった」者に比べて、フリーランスになる時期を自分で決められず、事前に十分な準備ができなかった等の事情があるものと考えられる。

第2-2-23図でフリーランスになった契機について見たが、ここでは、「自らの意思で進んでフリーランスになった」者と「必要に迫られてフリーランスになった」者とのそれぞれについて、フリーランスになった契機をより具体的に分析する。

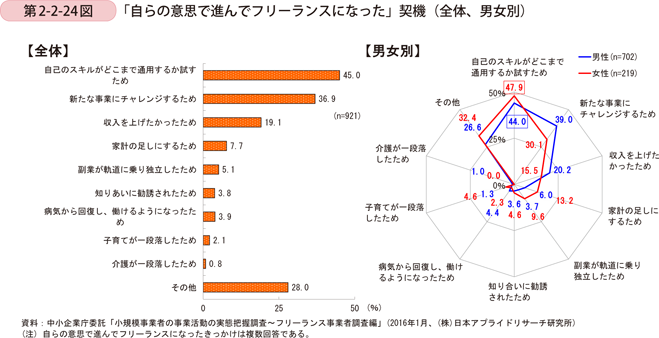

はじめに、「自らの意思で進んでフリーランスになった」と回答したフリーランスに、その具体的な契機を聞いたものが第2-2-24図である。すると、最も多い回答が「自己のスキルがどこまで通用するか試すため」で45.0%、続いて「新たな事業にチャレンジするため」(36.9%)、「収入を上げたかったため」(19.1%)となった(「その他」を除く)。調査結果からは、自分の得意な技能や経験を活かせる働き方の選択や、事業成功に向けたチャレンジ精神が、フリーランスという働き方を意識した主要な契機であったことが分かる。

男女別に見ると、男女とも「自己のスキルがどこまで通用するか試すため」が最も多いが、回答比率では女性が男性を上回っており、フリーランスとして営む事業に、より意欲的な姿勢を持っていることが分かる。

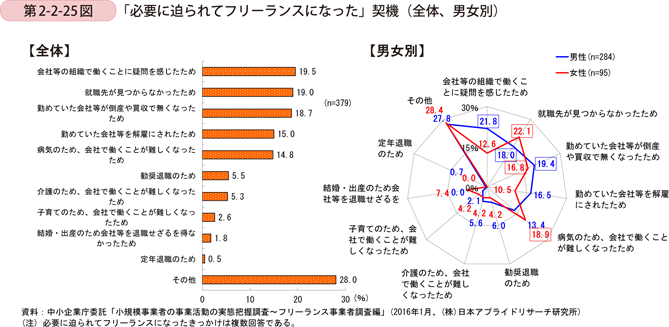

次に「必要に迫られてフリーランスになった」と回答したフリーランスに、その具体的な契機を聞いたものが、第2-2-25図である。すると、最も多い回答が「会社等の組織で働くことに疑問を感じたため」で19.5%、続いて「就職先が見つからなかったため」(19.0%)、「勤めていた会社等が倒産や買収で無くなったため」(18.7%)となった(「その他」を除く)。調査結果からは、組織に所属して働いていたものの、組織に縛られない柔軟な働き方を選択したことや、組織で働きたかったものの様々な事情からかなわなかったことにより、フリーランスを選択している様子がうかがえる。

男女別に見ると、回答の多い順に、男性は〔1〕「会社等の組織で働くことに疑問を感じたため」(21.8%)、〔2〕「勤めていた会社等が倒産や買収で無くなったため」(19.4%)、

〔3〕「就職先が見つからなかったため」(18.0%)となっている(「その他」を除く)。

女性は〔1〕「就職先が見つからなかったため」(22.1%)、〔2〕「病気のため、会社で働くことが難しくなったため」(18.9%)、〔3〕「勤めていた会社等が倒産や買収で無くなったため」(16.8%)となっている(「その他」を除く)。

また、「必要に迫られてフリーランスになった」契機について、男女間で大きく違いが見られた回答を見ると、男性の方が高い回答は、順に、「会社等の組織で働くことに疑問を感じたため」、「勤めていた会社等が倒産や買収で無くなったため」、「勤めていた会社等を解雇にされたため」、となっている。

一方、女性の方が高い回答は、順に、「結婚・出産のため会社等を退職せざるを得なかったため」、「病気のため、会社で働くことが難しくなったため」、「就職先が見つからなかったため」となっていることが分かる。

ここまで、フリーランスについて、その属性等について分析してきた。ここからは、フリーランスという働き方についての満足度を見ることにする。

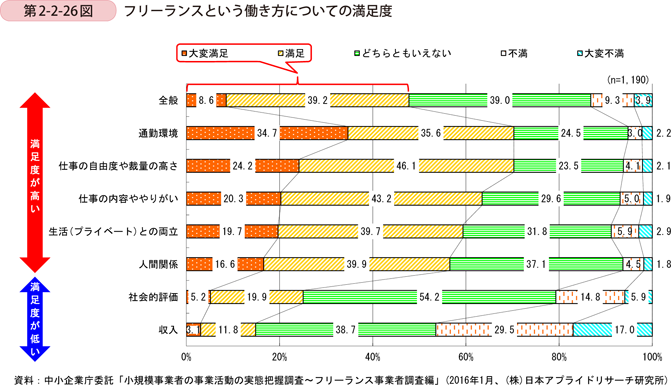

第2-2-26図は、フリーランスという働き方の満足度について、「全般」、「通勤環境」、「仕事の自由度や裁量の高さ」、「仕事の内容ややりがい」、「生活(プライベート)との両立」、「人間関係」、「社会的評価」及び「収入」の八つの観点から聞いたものである。

まず「全般」について見ると、「大変満足」又は「満足」とする回答が併せて47.8%、「大変不満」又は「不満」とする回答が併せて13.2%となっている。続いて個別の項目を見ると、「通勤環境」、「仕事の自由度や裁量の高さ」、「仕事の内容ややりがい」、「生活(プライベート)との両立」及び「人間関係」については、「大変満足」又は「満足」とする回答が併せて約6割から約7割を占めている。対照的に、「社会的評価」及び「収入」については、「大変満足」又は「満足」との回答が併せて2割前後にとどまる。これらのことから、フリーランスは、収入や社会的評価の満足度は低いながらも、全体として、自身の仕事に誇りを持ち、取り組んでいる姿勢がうかがえる。

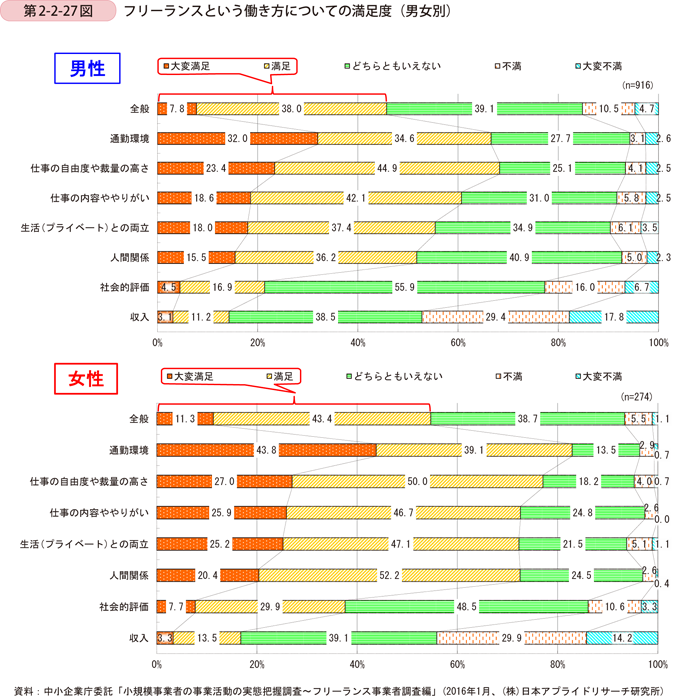

さらに、フリーランスという働き方についての満足度を男女別にも見ることとする(第2-2-27図)。まず「全般」について見ると、男女とも、「大変満足」又は「満足」とする回答の比率が高くなっているが、男女間で比較すると、女性の方がより満足度が高いことが分かる。続いて、個別の項目を見ると、「通勤環境」、「仕事の自由度や裁量の高さ」、「仕事の内容ややりがい」、「生活(プライベート)との両立」及び「人間関係」の五つの観点は、男女とも、「大変満足」又は「満足」とする回答の比率が高くなっている。また、これらの全ての項目において、男性よりも女性の方が、満足度が高い。

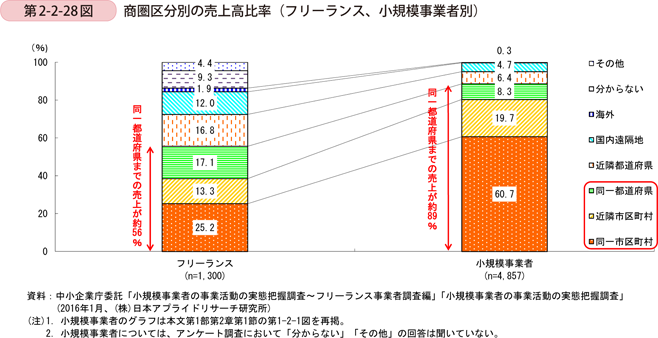

フリーランスが営んでいる事業について、直近1年間の商圏区分別の売上高比率を聞いたものが、第2-2-28図(左図)である。「同一市区町村」における売上げが25.2%と最も多く、「同一都道府県」まで含めると、これらの地域における売上高比率が半分以上(55.6%)を占めている。このことから、フリーランスも小規模事業者と同様に、近距離にいる事業者等が主な取引先であることが分かる。一方、取引先が「国内遠隔地」(12.0%)と「海外」(1.9%)の売上高比率も合わせて13.9%を占めている。第1-2-1図で小規模事業者の商圏区分別の売上高比率を見たが、同一都道府県までの売上高比率が約9割(88.7%)を占めている小規模事業者と対比すると、フリーランスは、より広い商圏を持っていることが分かる。

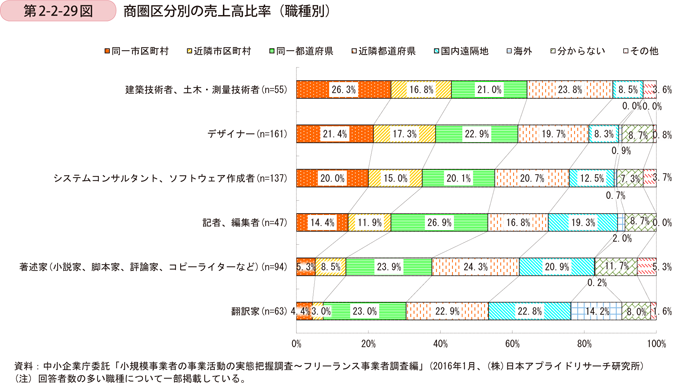

また、職種別に商圏区分別の売上高比率を見たものが、第2-2-29図である2。すると、本図の職種の中で、最も狭い商圏である同一市区町村内での売上高比率が高い業種は、多い順に、「建築技術者、土木・測量技術者」(26.3%)、「デザイナー」(21.4%)、「システムコンサルタント、ソフトウェア作成者」(20.0%)となっている。他方、国内遠隔地(近隣都道府県までを除く)での売上高比率が高い業種は、多い順に、「翻訳家」(22.8%)、「著述家」(20.9%)、「記者、編集者」(19.3%)となっていることが分かる。

2 回答者数の多い職種について、一部掲載している。

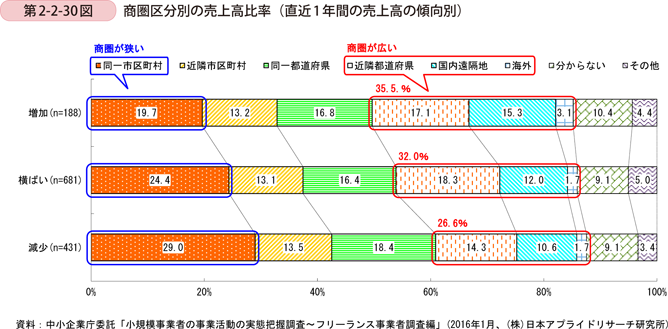

次に、フリーランスが事業を営む商圏と売上高の傾向との関係について見ることとする。第2-2-30図は、商圏区分別の売上高比率について、直近1年間の売上高の傾向別に見たものである。「近隣都道府県」、「国内遠隔地」及び「海外」の売上高の合計比率に着目すると、売上高の傾向を「増加」と回答したフリーランスは、「横ばい」又は「減少」と回答したフリーランスに比べて、これらの地域における売上高比率が高い傾向にある。対照的に、「横ばい」又は「減少」と回答したフリーランスは、「増加」と回答したフリーランスに比べて、同一市区町村の売上高比率が高い傾向が見られる。これらのことから、フリーランスにとって、より広域な販路開拓の視点を持つことが売上を拡大するための要素の一つであることが分かる。

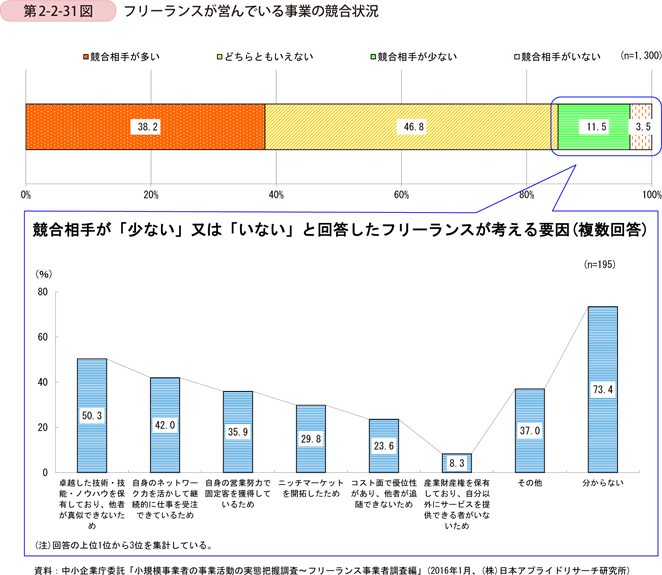

フリーランスが営んでいる事業の競合状況について聞いたものが、第2-2-31図である。最も多い回答は「どちらともいえない」で46.8%、次いで「競合相手が多い」が38.2%となっている。「競合相手が少ない」(11.5%)又は「競合相手がいない」(3.5%)とする者が合計で15.0%いるが、これらの者にその要因(複数回答)を聞いたところ、多い順に「卓越した技術・技能・ノウハウを保有しており、他者が真似できないため」(50.3%)、「自身のネットワーク力を活かして継続的に仕事を受注できているため」(42.0%)、「自身の営業努力で固定客を獲得しているため」(35.9%)となった(「その他」及び「分からない」を除く)。このことから、フリーランスは、他者が容易に追随できない技能等を磨き続けるとともに、ネットワーク力を活用した受注や固定客の獲得に努めることが、競合相手を減らし、安定的に事業を継続する上で重要であると考えられる。

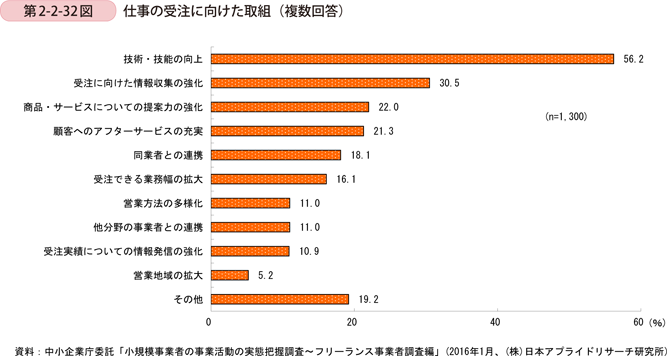

フリーランスが仕事の受注に向け、実際にどのような取組を行っているかを複数回答で聞いたものが、第2-2-32図である。フリーランスが最も多く実施している取組は「技術・技能の向上」で56.2%となっており、続いて「受注に向けた情報収集の強化」(30.5%)、「商品・サービスについての提案力の強化」(22.0%)となっている。

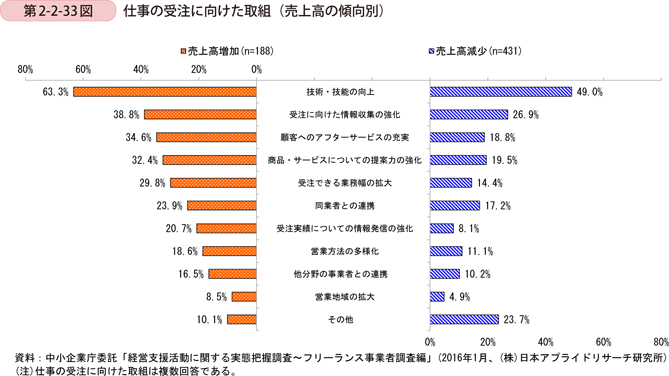

これらの取組が実際に売上高の拡大に結びついているかを分析するため、直近1年間の売上高の増減傾向との関係を見たものが、第2-2-33図である。すると、売上高が増加していると回答したフリーランスは、売上高が減少していると回答したフリーランスに比べて、様々な取組により積極的に取り組んでいることが分かった。売上高が増加していると回答したフリーランスの取組を、多い順に見ると、「技術・技能の向上」(63.3%)、「受注に向けた情報収集の強化」(38.8%)、「顧客へのアフターサービスの充実」(34.6%)、「商品・サービスについての提案力の強化」(32.4%)となっている。一方で、フリーランスは常時雇用している従業員がいないため、これらの取組を行っている間は、直接的な売上げ獲得のための活動に割ける時間が限られてしまう。このため、フリーランスの中には、こうした取組を行っているものの、一時的に売上げが減少傾向となっている者も存在することが推察される。

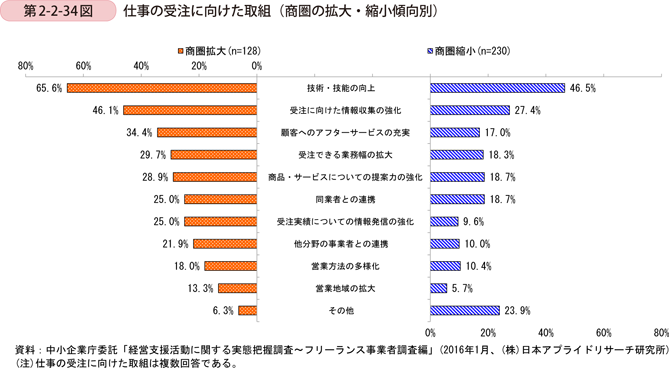

次に、それらの取組と直近1年間の商圏の拡大・縮小傾向別との相関を見ることとする(第2-2-34図)。すると、売上高の傾向別の分析(第2-2-33図)と同様に、商圏が拡大していると回答したフリーランスは、商圏が縮小していると回答したフリーランスに比べて、様々な取組をより積極的に行っていることが分かる。商圏が拡大していると回答したフリーランスの取組を多い順に見ると、「技術・技能の向上」(65.6%)、「受注に向けた情報収集の強化(46.1%)、「顧客へのアフターサービスの充実」(34.4%)となっている。一方で、先述のとおり、フリーランスは常時雇用している従業員がいないため、これらの取組を行っている間は、直接的な商圏拡大のための活動に割ける時間が限られてしまう。このため、フリーランスの中には、こうした取組を行っているものの、一時的に商圏が縮小傾向となっている者も存在することが推察される。

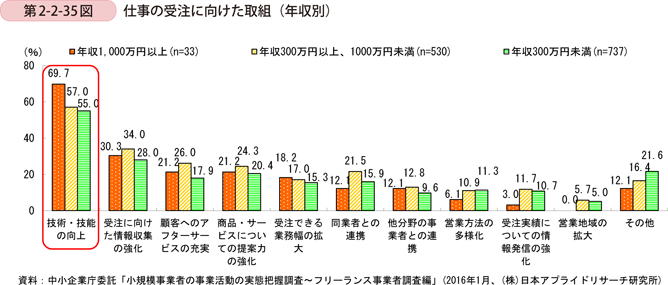

さらに、これらの取組をフリーランスとして得られる年収別にも見てみる。第2-2-35図は、フリーランスとして得ている現在の年収を、大きく〔1〕300万円未満、〔2〕300万円以上、1,000万円未満、〔3〕1,000万円以上に分け、それぞれの年収別に、仕事の受注に向けて実施している取組について見たものである。すると、いずれの年収においても、取り組んでいる割合が最も高かったものは、「技術・技能の向上」であることが分かる。「技術・技能の向上」の取組について、さらに年収別に見ると、最も年収が高い〔3〕1,000万円以上のフリーランスが最も取り組んでいる(69.7%)ことが分かる。

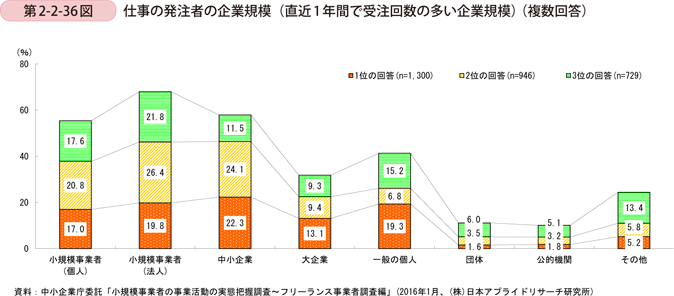

次にフリーランスが取引を行っている仕事について、発注者の企業規模を見てみる。第2-2-36図は、フリーランスに、直近1年間で受注回数の多い企業規模(複数回答)を聞いたものである。回答の上位3位までの合計で多いものは、順に「小規模事業者(法人)」(68.0%)、「中小企業」(57.9%)、「小規模事業者(個人)」(55.4%)、「一般の個人」(41.3%)、「大企業」(31.8%)となっている。ここから、フリーランスは、主に小規模事業者や中小企業と取引上のつながりが深いことが分かる。

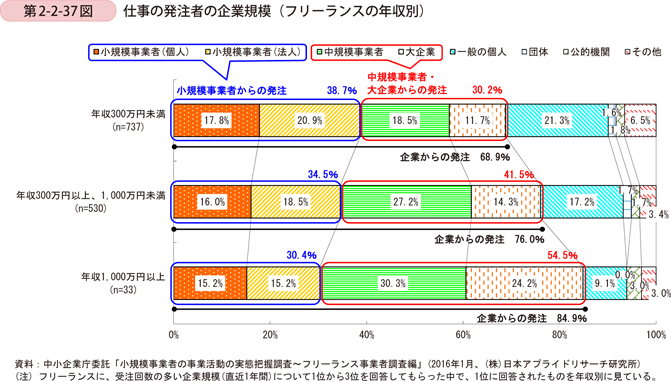

次に、フリーランスにとって受注回数の多い企業規模とフリーランスの年収との関係を見ることとする。第2-2-37図は、第2-2-36図で見たフリーランスにとって受注回数の多い企業規模(直近1年間)の上位3位までのうち、上位1位と回答したものを、フリーランスの年収別に見たものである。すると、年収により受注回数の多い企業規模に違いが見られることが分かった。

第一に、年収区分別に比較すると、年収が高いほど、最も多い取引先が企業である者の割合が高くなり、逆に「一般の個人」、「団体」、「公的機関」等(以下、「団体等」という。)の割合は低くなる。その比率は、「年収300万円未満」で、企業(68.9%)、団体等(31.2%)であるのに対し、「年収1,000万円以上」では、企業(84.9%)、団体等(15.1%)となる。

第二に、フリーランスの年収が高いほど、最も多い取引先が中規模事業者又は大企業である者の割合が高くなり、逆に小規模事業者である者の割合は低くなる。その比率は、「年収300万円未満」で、小規模事業者(個人、法人)(38.7%)、中規模事業者及び大企業(30.2%)であるが、「年収300万円以上、年収1,000万円未満」では、小規模事業者(個人、法人)(34.5%)、中規模事業者及び大企業(41.5%)となり、「年収1,000万円以上」になると、小規模事業者(個人、法人)(30.4%)、中規模事業者及び大企業(54.5%)となる。

以上から、フリーランスがより高い年収を得る方策として、より規模の大きい企業から受注を獲得することが考えられるが、そのためには、先の仕事の受注に向けた取組(第2-2-32図)で見たように、技術・技能の向上に向けた取組等を行いつつ、仕事の実績を積み上げ、事業者としての競争力や信頼感を高めていくことが求められるといえよう。

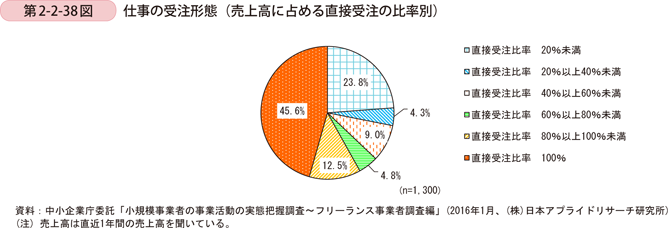

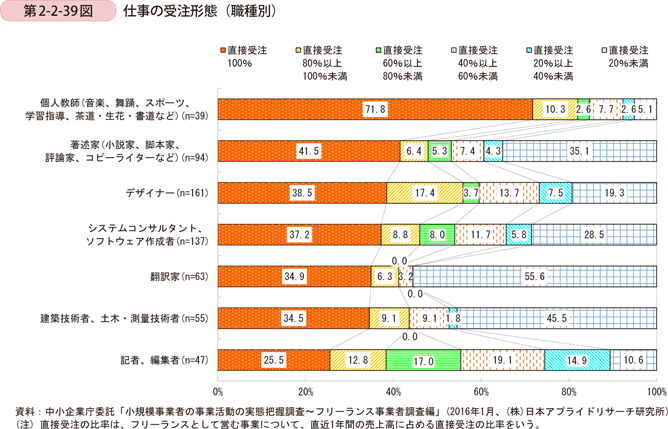

今度は、フリーランスの仕事の受注形態を見てみることにする。第2-2-38図は、フリーランスの直近1年間の売上高に占める直接受注の比率を聞いたものである。ここでの直接受注とは、エンドユ-ザーからフリーランスへの直接発注に基づく受注のことを指している。なお、本図では分析上、直接受注の比率を6区分とした。最も多い回答は「直接受注比率100%」(45.6%)であり、続いて「直接受注比率20%未満」(23.8%)、「直接受注比率80%以上~100%未満」(12.5%)となっている。直接受注の比率が80%以上とする回答が約6割(58.1%)を占めていることからも、フリーランスの受注形態は、直接受注が多いことが分かる。

第2-2-38図で見た仕事の受注形態を、職種別に見たものが第2-2-39図である。すると、職種によって仕事の受注形態は様々であることが分かる。「直接受注 100%」に着目すると、直接受注の割合が最も高い職種は個人教師(71.8%)であった。また、「直接受注 20%未満」に着目すると、直接受注の割合が低い(間接受注の割合が高い)職種は、翻訳家(55.6%)及び建築技術者、土木・測量技術者(45.5%)であることが分かる。ただし、いずれの職種においても、「直接受注 100%」とする回答が1位又は2位となっており、エンドユーザーから直接受注する比重が高いことが明らかとなった。

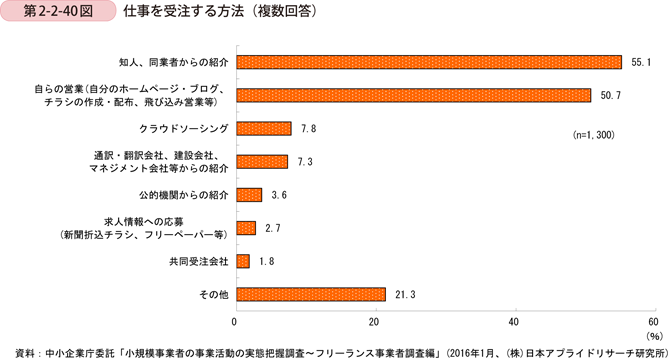

フリーランスとして仕事を受注する方法について、複数回答で聞いたものが第2-2-40図である。フリーランスが仕事を受注する際に最も利用している方法は、「知人、同業者からの紹介」(55.1%)であり、続いて、「自らの営業」(50.7%)、「クラウドソーシング」(7.8%)となった。フリーランスは、主として顔の見える営業や関係者の人脈の活用により、仕事を直接受注していることが分かる。他方で、クラウドソーシングによる受注については、現時点では7.8%にとどまっているが、今後、国内のクラウドソーシング市場は成長すると見込まれおり、フリーランスの受注方法の幅の拡大につながるものと考えられる。

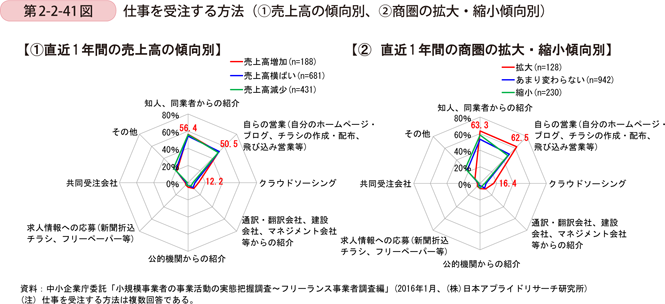

第2-2-40図では、フリーランスとして仕事を受注する方法を聞いたが、これを直近1年間の〔1〕売上高の傾向別、〔2〕商圏の拡大・縮小傾向別に見たものが第2-2-41図である。

はじめに、売上高の傾向別に見ると、フリーランスは、売上高の傾向にかかわらず、仕事を受注する方法として、ほぼ同様の方法を活用していることが分かる。既に第2-2-33図で見たとおり、フリーランスが売上を拡大するためには、こうした受注方法の選択以上に、仕事の受注に向けた取組である、技術・技能の向上や顧客獲得に向けた営業努力が鍵を握るものと思われる。

次に、商圏の拡大・縮小傾向別に見ると、商圏が「拡大」と回答したフリーランスでは、回答の最も多い順に、「知人、同業者からの紹介」(63.3%)、「自らの営業」(62.5%)、「クラウドソーシング」(16.4%)となっている。これらの回答率は、商圏が「あまり変わらない」又は「縮小」と回答したフリーランスよりも高くなっている。

以上のことから、現在、フリーランスが主に仕事を受注している方法は、売上高の増減に大きな影響を与えるものとはいい難いが、商圏の拡大・縮小には一定の影響があることをうかがわせる。

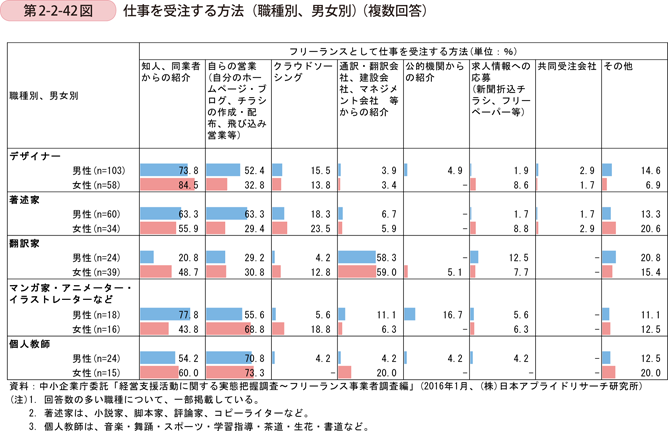

また、仕事を受注する方法について、職種別、男女別に見てみる(第2-2-42図)。職種別に見ると、いずれの職種においても、「知人、同業者からの紹介」及び「自らの営業」が他の受注方法に比べて多いことが分かる(翻訳家を除く)。受注方法のうち、「クラウドソーシング」は、未だ多くはないが、一部の職種(デザイナー、著述家、翻訳家、マンガ家・アニメーター・イラストレーター等)において、1~2割前後の者が利用したことがあることが分かる。また、これらの職種について、「クラウドソーシング」による受注方法を男女別に見ると、男性よりも女性の利用割合がやや高い傾向が見られる(デザイナーを除く)。

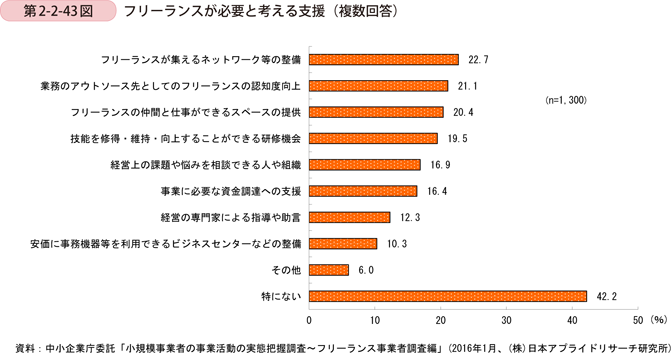

ここからは、フリーランスに向けた支援について見ていくこととする。フリーランスが必要と考える支援内容について聞いたものが、第2-2-43図である。回答の多いものから、「フリーランスが集えるネットワーク等の整備」(22.7%)、「業務のアウトソース先としてのフリーランスの認知度向上」(21.1%)、「フリーランスの仲間と仕事ができるスペースの提供」(20.4%)となっている。「特にない」とする回答も42.2%あるが、フリーランスの半数以上は、フリーランスが働きやすくなるような環境整備への支援を求めていることが分かる。

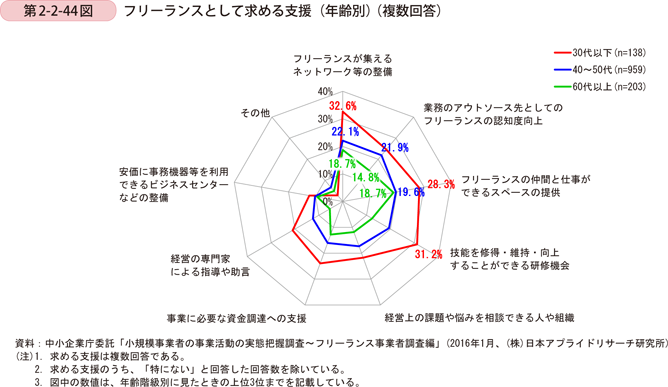

次に、フリーランスが必要と考える支援内容を年齢別に見たものが、第2-2-44図である。年齢については、傾向を分かりやすく見るため、〔1〕30代以下、〔2〕40~50代、〔3〕60代以上の3区分で集計を行った。

年齢別に見ると、〔1〕30代以下の若年層フリーランスは、中・高年齢層フリーランスに比べ、支援を必要と考える割合が、全ての項目において高くなっていることが分かる(「その他」を除く)。

なお、今後一層の活躍が期待される30代以下のフリーランスが必要と考えている支援内容の回答上位3位までを見ると、「フリーランスが集えるネットワーク等の整備」(32.6%)、「技能を修得・維持・向上することができる研修機会」(31.2%)、「フリーランスの仲間と仕事ができるスペースの提供」(28.3%)となっている。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |