2 地域における小規模事業者の役割と存在感

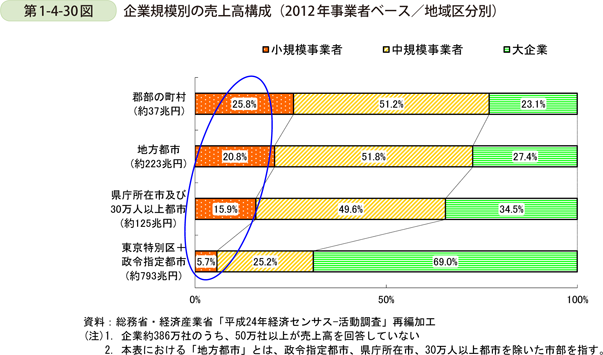

第1-4-30図は、地域区分毎に、企業規模別の売上高構成割合を示したものである。

これを見ると、小規模事業者の売上高の割合は、「東京特別区+政令指定都市」では5.7%であるのに対し、「県庁所在市及び30万人以上都市」では15.9%、「地方都市」では20.8%、「郡部の町村」では25.8%となっており、都市部から地方部にいくほど小規模事業者の売上高構成割合が高くなっている。

|

第1部 小規模事業者の動向

|

2 地域における小規模事業者の役割と存在感

第1-4-30図は、地域区分毎に、企業規模別の売上高構成割合を示したものである。

これを見ると、小規模事業者の売上高の割合は、「東京特別区+政令指定都市」では5.7%であるのに対し、「県庁所在市及び30万人以上都市」では15.9%、「地方都市」では20.8%、「郡部の町村」では25.8%となっており、都市部から地方部にいくほど小規模事業者の売上高構成割合が高くなっている。

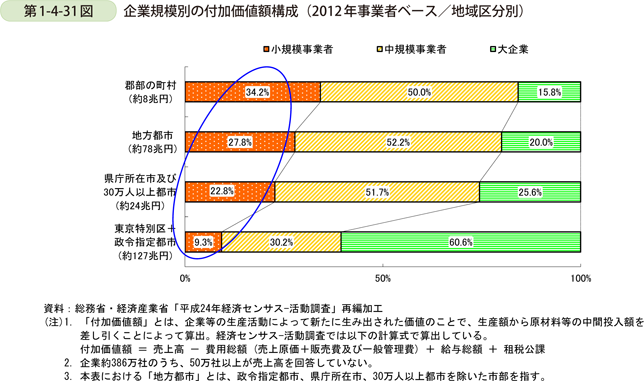

また、地域における経済活動への貢献度を、より正確に示すものとしてとして付加価値額が挙げられる。付加価値額は、売上高から費用総額を差し引き、給与総額と租税公課を戻して算出したものであり、地域経済への貢献度を見る上でより有効と考えられる。

第1-4-31図は、地域区分毎に、企業規模別の付加価値額の構成割合を示したものである。これを見ると、小規模事業者の付加価値額の割合は、「東京特別区+政令指定都市」では9.3%であるのに対し、「県庁所在市及び30万人以上都市」では22.8%、「地方都市」では27.8%、「郡部の町村」では34.2%となっており、都市部から地方部にいくほど小規模事業者の付加価値額の構成割合が高くなっている。

このことから、「地方都市」や「郡部の町村」ほど、小規模事業者の地域経済に対する貢献度が高いものであるということができる。

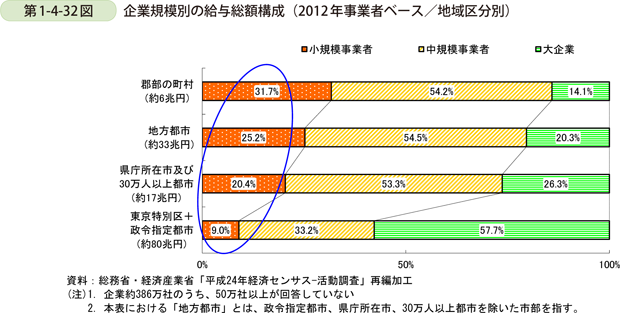

この企業規模別の付加価値額のうち、給与総額部分を抜き出して地域区分毎に構成割合を示したものが、第1-4-32図である。

これを見ると、小規模事業者の給与総額の割合は、「東京特別区+政令指定都市」では9.0%であるのに対し、「県庁所在市及び30万人以上都市」では20.4%、「地方都市」では25.2%、「郡部の町村」では31.7%となっており、付加価値額と同様に都市部から地方部にいくほど小規模事業者の給与総額の構成割合が高くなっている。

このことからも、「地方都市」や「郡部の町村」ほど、小規模事業者の地域経済に対する貢献度が高いものであるということができる。

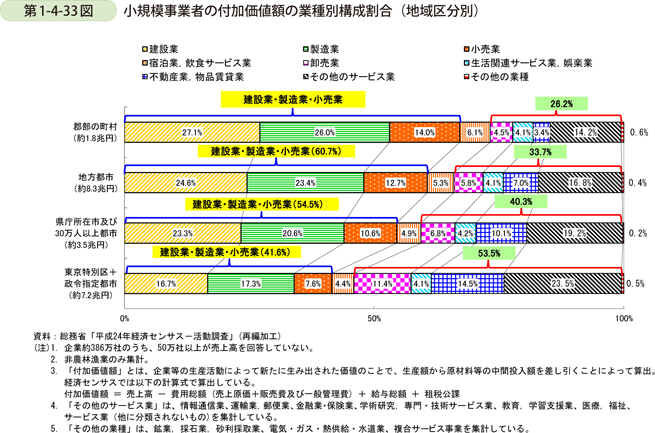

また、第1-4-33図は、地域区分毎に小規模事業者の付加価値額について業種別の構成割合を示したものである。

これを見ると、「郡部の町村」では、「建設業(27.1%)」、「製造業(26.0%)」及び「小売業(14.0%)」の3業種の占める割合が高く、併せて67.1%となっている。また、他の地域区分で、この3業種が占める割合を見ると、「地方都市」では60.7%、「県庁所在市及び30万人以上都市」では54.5%、「東京特別区+政令指定都市」では41.6%、となっている。

他方、「東京特別区+政令指定都市」では、「卸売業(11.4%)」、「生活関連サービス業,娯楽業(4.1%)」、「不動産業,物品賃貸業(14.5%)」及び「その他のサービス業(23.5%)」の割合が高くなっており、4業種併せて53.5%となっている。また、他の地域区分で、この4業種が占める割合を見ると、「県庁所在市及び30万人以上都市」では40.3%、「地方都市」では33.7%、「郡部の町村」では26.2%となっている。

このことから、小規模事業者の付加価値額は、地方部に行くほど「建設業」、「製造業」及び「小売業」の占める割合が大きくなり、逆に都市部に行くほど「卸売業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「不動産業,物品賃貸業」及び「その他のサービス業」などサービス業を中心とした業種の割合が大きくなっていることが分かる。

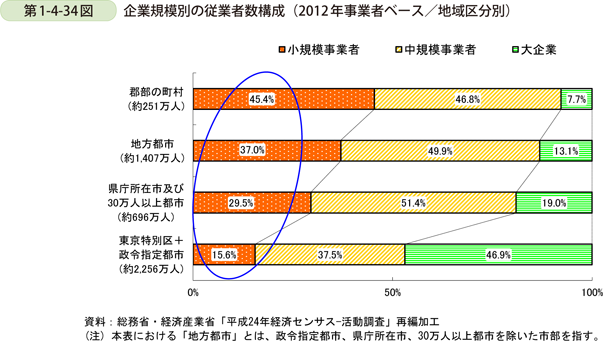

次に、第1-4-34図は、地域区分毎に、企業規模別の従業者数の構成割合を示したものである。

これを見ると小規模事業者の従業者数の割合は、「東京特別区+政令指定都市」において15.6%であるのに対し、「県庁所在市及び30万人以上都市」では29.5%、「地方都市」では37.0%、「郡部の町村」では45.4%となっており、都市部から地方部にいくほど小規模事業者の従業者数の構成割合が高くなっている。

小規模事業者の従業者数については、これまで見てきた「売上高」や「付加価値額」に比べて、構成割合が高く、特に「郡部の町村」では約半数が小規模事業者の従業者となっている。都市部から地方部に行くほど、小規模事業者が地域の雇用の重要な担い手となっているといえる。

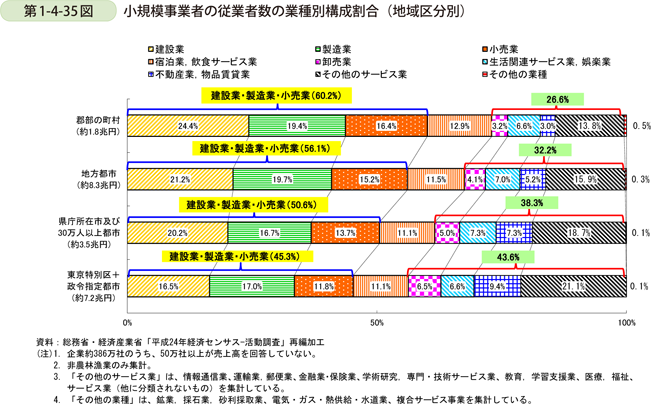

また、第1-4-35図は、地域区分毎に小規模事業者の従業者数について、業種別の構成割合を示したものである。

これを見ると、「郡部の町村」では、「建設業(24.4%)」、「製造業(19.4%)」及び「小売業(16.4%)」の3業種の占める割合が高く、併せて60.2%となっている。また、他の地域区分で、この3業種が占める割合を見ると、「地方都市」では56.1%、「県庁所在市及び30万人以上都市」では50.6%、「東京特別区+政令指定都市」では45.3%、となっている。

他方、「東京特別区+政令指定都市」では、「卸売業(6.5%)」、「生活関連サービス業,娯楽業(6.6%)」、「不動産業,物品賃貸業(9.4%)」及び「その他のサービス業(21.1%)」の割合が高く、4業種合わせて43.6%となっている。また他の地域区分で、この4業種が占める割合を見ると、「県庁所在市及び30万人以上都市」では38.3%、「地方都市」では32.2%、「郡部の町村」では26.6%となっている。

このことから、小規模事業者の従業者数は、地方部に行くほど「建設業」、「製造業」及び「小売業」に従事している割合が大きくなり、逆に都市部に行くほど「卸売業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「不動産業,物品賃貸業」及び「その他のサービス業」などサービス業を中心とした業種に従事している割合が大きくなっていることが分かる。

以上、地域の中の小規模事業者について、人口との関係や地域経済における貢献性などの視点から見てきた。

事業者規模別に見ると小規模事業者は、より規模の大きな事業者と比較して、人口の影響をより強く受けやすい存在であることが分かった。また、地方部に行くほど、地域経済における小規模事業者の果たしている役割や存在が大きいことが改めて確認できた。

さらに、事業活動面における地域間の格差は思いのほか少なく、地理的な制約よりも事業活動そのものへの取組が重要な要素であることも明らかとなった。当然のことながら、地理的な制約の強弱については、小規模事業者の業種や業態等によっても大きく異なり、より困難な状況に置かれている小規模事業者が存在することには留意が必要である。他方で、宣伝面におけるIT活用の進展等により、小規模事業者であっても、地理的な制約を超えた販路拡大に挑戦できる環境が整いつつある。

今後、本格的な人口減少社会の到来に伴う地域内需要の縮小が懸念される中で、小規模事業者自らが、自社の持つ知的資産などを認識しつつ、知恵と工夫による商品開発や商圏拡大などを通じて、たくましく事業の継続・発展を図りながら、引き続き地域経済において重要な役割を果たして行くことが期待される。

コラム1-4-1

「地域経済分析システム(RESAS)」について

●地域経済分析システム(RESAS)とは

地域経済分析システム(以下「RESAS」という。)は、経済産業省が内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局と連携し開発した、産業構造や人口動態、人の流れなどに関する“ビッグデータ”を集約し可視化するシステムである。

RESASは、客観的なデータに基づく政策意思決定や行政運営を実現していくための「切り札」として、全国約1,800自治体、中央省庁、民間企業で利活用がなされている。

●RESASの開発目的・経緯

<RESASの開発開始>

経済産業省では、2014年6月から、地方自治体による、真に効果的な政策の立案、実行、検証、改善(PDCA)を支援する目的で、RESASの開発を開始した。2014年10月には、地方創生にも活用できるシステムとして、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局にてRESASの企画立案・総合調整を行うこととなり、経済産業省以外の公的データ等が追加され、更なるシステムの発展につながっている。

<RESAS第I期システムの公開>

2015年4月には、地域内の主要産業を特定する「全産業花火図」、地域内の産業間のつながりを表示する「産業別花火図」、個別企業の取引に着目した「企業別花火図」などの産業構造を把握することが可能な機能、人口構成や将来の人口推計が可能な機能、国内観光客の動向を把握できる機能等を搭載した地域経済分析システム(RESAS)(第I期)を公開した。

<RESAS第II期システムの公開>

第I期システム公開後の2015年6月からは、輸出入の状況、農林水産業の動向、外国人観光客の動向などの機能等の追加を行っており、2015年9月には、その中で完成した一部のマップ(特許、輸出入状況、農作物販売、訪日外国人の状況等)について、第II期1次リリースとして、先行的にシステム公開を行った。

また、2015年12月には、地域経済循環、林産物販売、外国人の消費動向等についてのマップを第II期2次リリースという形で公開した。

さらに、事業所立地状況や水産業、国内の消費動向等のデータを追加する第II期3次リリースを2016年3月に公開を行い、第II期システムが完成した。

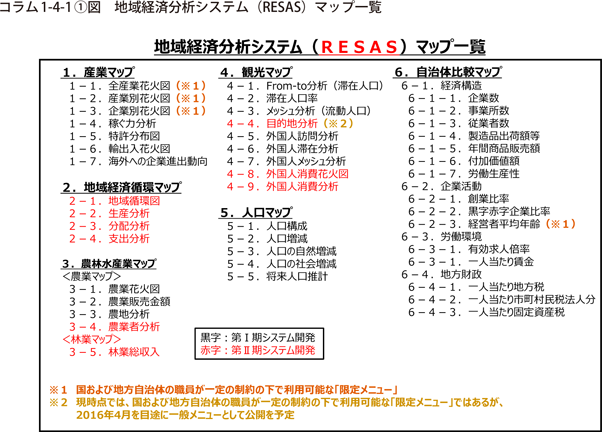

●現時点でのRESASのマップ一覧

コラム1-4-1〔1〕図は、2016年2月末時点でのRESASのマップの一覧である。

これらの機能を用いることで、〔1〕域外から「稼いでくる」産業、〔2〕行政区域を超えた企業間取引関係、〔3〕地域を支える「地域中核企業」候補、〔4〕自治体のお金の流入・流出状況、〔5〕農業部門別の販売金額の割合、〔6〕観光客の人口や出発地、〔7〕現在及び将来の人口構成、〔8〕人口の転入・転出先、〔9〕各種指標の地方自治体間での比較などを把握することができる2。

2 各マップの詳細については、内閣官房のRESAS専用ページを参照。(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/)

●RESASの普及について

2015年4月の第I期システムの公開以降、5月の全都道府県での説明会、9月の「地方創生☆RESASフォーラム」及び「地方創生☆RESAS地域セミナー」等の普及活動を通じて、RESASの認知には一定の成果を得ている。一方で、地方自治体にとっては「どのようにRESASを政策立案につなげるか」が、更なるRESASの活用のために乗り越えるべき壁であることが分かってきた。

そこで、経済産業省では、地方経済産業局の協力を得て、地方自治体の中でも積極的にRESASを活用して、政策立案に役立てようとしている自治体の取組事例をまとめた、「地域経済分析システム(RESAS)利活用事例集」を作成している。

以下では、北海道札幌市の活用例を紹介する。

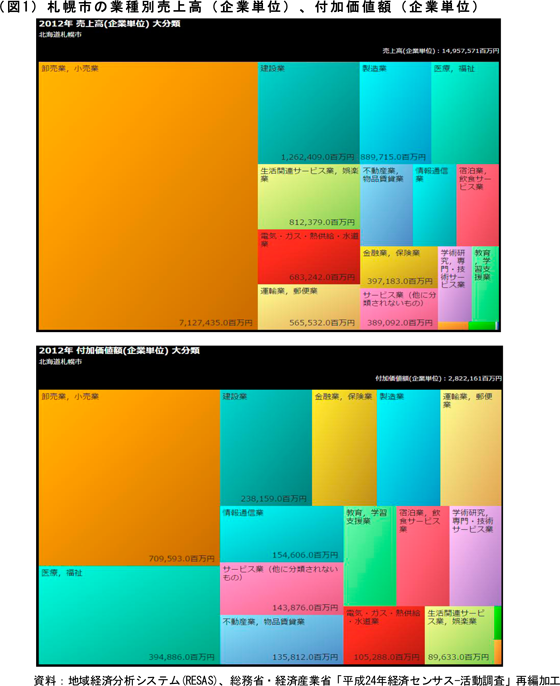

コラム1-4-1〔2〕図 北海道札幌市によるRESASの活用事例

<活用の背景>

札幌市は、製造業などの重厚長大な産業が少なく、サービス業が主体の産業構造であり、そのサービス業も人口増加によって利益が出る内需型の産業が多かったため、工場などの広大な用地が不要で、首都圏からの距離も障壁になりにくいIT産業に着目し、1980年代より、研究開発型の団地「札幌テクノパーク」を整備するなど、その振興に取り組んできた。

今回、RESASを活用し、札幌市におけるIT産業の優位性や課題を把握するとともに、今後の施策の方向性を検討した。

<分析内容>

(図1)は、札幌市における業種別の売上高・付加価値額を示したものである。これを見ると、「情報通信業」は一定のボリュームがあり、他業種と比較しても、雇用や投資も含め、総合的に優位にあることが分かる。

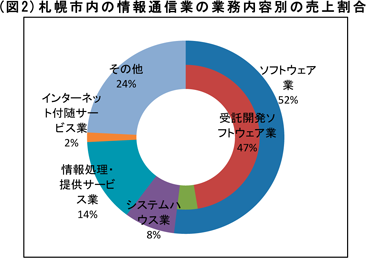

一方で、北海道の情報通信業における業務内容別の売上割合を見ると、売上の約半数をソフトウェア業が占め、そのうち大半が受託開発となっている。受託開発は、国内企業のIT投資や首都圏の大手IT企業の動向などの影響が大きく、景気動向によって売上高が左右されやすいという課題がある(図2)。

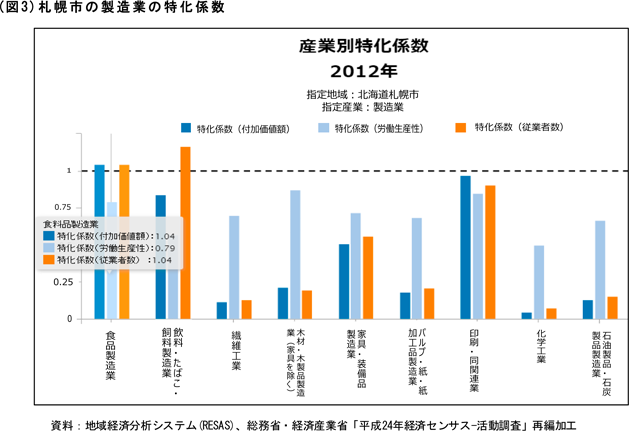

次に、北海道・札幌の強みでもある「食関連産業」についても確認する。(図3)は、札幌市内の製造業の付加価値額、従業者数、労働生産性の特化係数を見たものである。これを見ると、食料品製造業は、付加価値額1.04、従業者数1.04と他業種と比較しても全国平均並であるが、労働生産性は0.79とやや低いことが分かる。

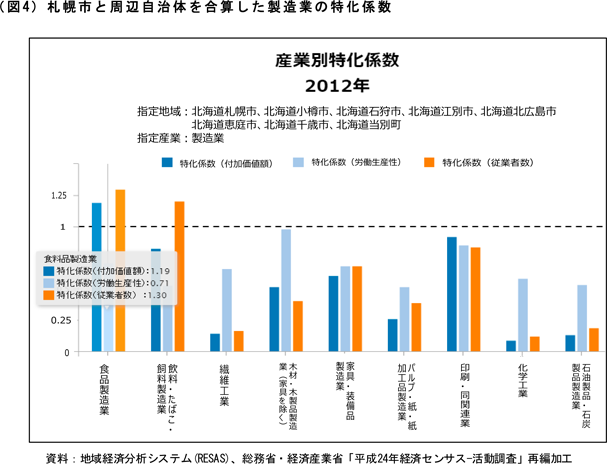

そこで、札幌市とその周辺自治体である小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町を合算して分析する。(図4)は、札幌市とその周辺自治体を合算して、食料品製造業の付加価値額、従業者数、労働生産性の特化指数を示したものである。これを見ると、付加価値額1.19、従業者数1.30、労働生産性0.71と、付加価値額と従業者数は、札幌市単体よりも、やや高くなっていることが分かる。一方で、労働生産性は、札幌市単体と同様に、0.71と低い数値となっている。

<結論・今後の方向性>

札幌市の担当者は、「生産年齢人口の減少が予測される札幌市では、労働生産性の高いIT産業の発展が重要。RESASによって、IT産業の付加価値額が高いことが分かり、産業振興の方向性の裏付けができた。」と発言している。他方で、受託開発に偏りが見られるため、IT産業の継続的・安定的な発展に向けて、高度化の必要性があらためて認識されたため、今後は、北海道・札幌の強みである「食」をはじめとする他産業企業との連携により、IT産業の更なる付加価値の向上を図る取組を構築していく。

RESASを通じて、「食」産業のように、札幌市のみならず食品加工関係の工場が多く立地する石狩市や、小麦や野菜の産地である江別市など、近隣の自治体と合わせることで、付加価値額や従業者数の特化係数が高くなることも確認できたため、周辺の市町村への企業誘致にも注力するなど、札幌市のみならず広域の地域活性化を図っていく。

また、IT産業との連携は、全国平均を下回る食料品製造業の労働生産性の向上にも資するため、「食×IT」といった産業間連携を促進し、新たな製品やサービスの創出、販路拡大に取り組んでいく。

以上のように、地方自治体がデータに基づく産業支援・広域な地域経済活性化策を検討し、実施していくことで、地域内の中堅・中小企業のみならず、地域内での活動を中心とする小規模事業者にも、その効果は波及していくと考えられる。

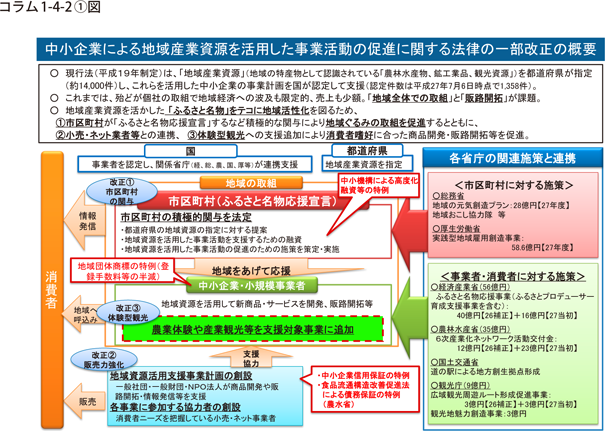

コラム1-4-2

「地域資源法改正とふるさと名物応援宣言」について

我が国においては、中小企業者の景況の回復が遅れており、特に大都市圏以外の地域での回復の遅れが顕著となっている。このため、経済の回復の動きをより確かなものとするため、地域産業資源に係る地域を中心とした地域における中小企業者の事業活動(以下「地域産業資源活用事業」という。)を促進することにより、複数のこれらの地域を包摂する更に広範な地域経済の活性化を通じて、我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成する必要から、平成19年に「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(地域資源法)」が制定され、地域産業資源を活用した中小企業者の事業計画を国が認定することで、取組を支援してきた。

しかしながら、認定事業のほとんどが個社の取組にとどまり、地域活性化の観点から面的な広がりに欠けることや、認定事業者へのアンケート結果では、その多くが販路開拓や情報発信が弱いことが課題となっていたため、そうした課題を解決する観点から、本法を改正するとともに、市区町村が旗振り役となって多様な事業者を巻き込み、地域を挙げた取組を推進していく「ふるさと名物応援宣言」の普及・促進に取り組んでいる。

●地域資源法の改正概要

〔1〕市区町村の役割を法定

「ふるさと名物」の開発・生産、販路開拓が各地域で積極的に促進されるよう、地域について最も詳しい市区町村が、地域の実情に応じて必要な施策を推進する旨を法律上明確に位置付けた。

具体的には、都道府県知事が、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、当該都道府県において、地域産業資源活用事業に用いられることで地域経済の活性化が図られると見込まれる地域産業資源の内容を定めることができる旨を規定しており、今般の法改正により、関係市区町村が当該内容について、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる旨を新たに規定した。

これは、都道府県による地域産業資源の指定に当たっては、地域の実情を把握する必要が不可欠であることから、より地域に密着した基礎的自治体である市区町村の意見を尊重することが必要であり、このため、市区町村の長が、都道府県が定める地域産業資源の内容について、意見を申し出ることができる旨を法律上明示したものである。

〔2〕販路開拓支援

中小企業者の多くは「販路開拓」に課題を抱えており、地域産業資源活用事業を行う中小企業者も例外ではない。この課題を解決し、地域産業資源活用事業により開発・生産される商品・サービスを“売れる”商品・サービスにするためには、地域産業資源活用事業に係る商品・サービスを消費者の嗜好に合ったものにする必要があるが、これらの開発・生産を行う中小企業者は必ずしも消費者と接点を有している訳ではなく、消費者の嗜好を商品等に取り入れることは容易ではない。

このことから、消費者の嗜好に関する情報を、商品等の開発・生産を行う中小企業者に提供、フィードバックし、地域産業資源活用事業に係る商品等のブラッシュアップやマーケティング等の支援を行う事業を促進するため、これらの事業を一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を作成主体とする「地域産業資源活用支援事業(以下同じ。)」として新たに定義した。

〔3〕体験型観光を支援事業の対象に追加

法改正前の地域産業資源活用事業の定義は、「地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品及びその生産技術を不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓」及び「地域産業資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品又は役務の開発、生産(提供)又は需要の開拓」とされており、農林水産物又は鉱工業(及びその生産技術)に係る役務の開発、提供及び需要の開拓は含まれていなかったため、産業観光や農業体験などの事業については、本法の支援対象外であった。

近年、製造体験や農業体験などを通じて着地型の観光事業に取り組む事業者が現れており、このような取組は、地域産業資源に係る地域への観光客等の流入を促進し、当該地域経済の活性化に寄与するものであることから、新たに地域産業資源活用事業の対象として加え、本法による支援施策の対象とした。

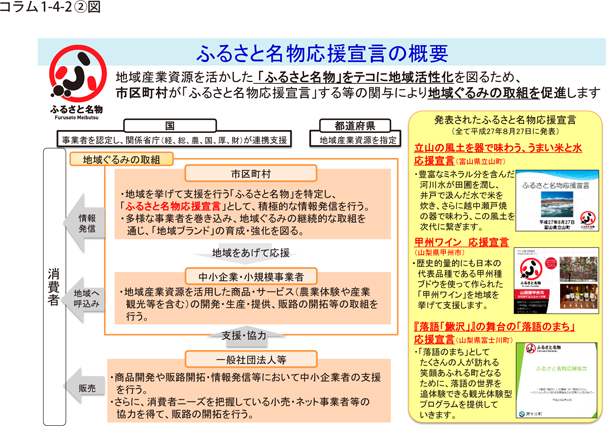

●ふるさと名物応援宣言の概要

地域産業資源は、地域の中小企業者が共通して活用することができ、他地域の企業との差別化を図り、商品やサービスの付加価値を高めるための重要な要素となるものである。そのため、地域産業資源あるいはこれを活用した商品等のブランド化により、当該地域産業資源を核とした地域産業の付加価値が高まり、地域経済の自律的な好循環をもたらすことがわかっている。

こうした好循環を実現するためには、地域産業資源を活用した「地域ブランド」づくりについて、基本的な考え方や取組の方向性を、地域の幅広い関係者(事業者、支援機関、住民等)が共有し、互いに連携しながら、域内外に対しワンボイスで発信していくことが重要である。

そこで、基本方針を改正し、地域の実情に通じ、様々な関係者との連携の軸となりうる市区町村が旗振り役あるいは後見役となって、こうした地域を挙げた取組を推進していくことが期待されている。こうした観点から、市区町村において、地域を挙げて支援を行う「ふるさと名物」を特定し、「ふるさと名物応援宣言」として、積極的な情報発信を行うことを促進している。

これにより、多様な事業者を巻き込み、地域ぐるみの継続的な取組を通じ、「地域ブランド」の育成・強化を図り、地域の売上や雇用の増大、地域経済の好循環につなげていく。

コラム1-4-3

「JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK」事業について

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき、経済産業大臣に指定されている伝統的工芸品は、現在全国で222品目(平成28年3月現在)(コラム1-4-3図)。

これら技術は、日本のものづくり産業を築き上げた核となるものであったが、近年、「産地問屋」や「消費地問屋」を介した受注・商品生産システムの崩壊により、消費者ニーズを反映した商品づくりが製造現場では困難となっている。

さらに、伝統的工芸品の製造事業者の多くが中小企業・小規模事業者でもあり、自身の力のみでは新たな販路開拓やブランディング・情報発信等を行うノウハウやネットワークが不足している。

国では、これまでの枠にとらわれない「コラボレーション」の推進によって、現状打開に向けた支援を行っている。

●「JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK」事業概要

主要首都圏を中心としたインテリアショップ、ファッション店等の「主に30代~50代の消費者層をターゲットとした小売店」と、伝統的工芸品の産地との「コラボレーション」を促す取組。

まずは、小売事業者と伝統的工芸品産地を「1事業者1産地」のルールでマッチングする。その上で、小売事業者が複数回産地を訪問し密に交流を深めると共に、産地の魅力や特徴を反映した、「売れる」商品作りや売り方についてアドバイスを行い、新商品開発等を行う。併せて、産地も小売事業者に対して、消費者に特に知って欲しい技術の巧みさや機能面でのこだわり等を伝える。

こうした交流の中から、

〔1〕産地(創り手)は小売事業者(売り手)から消費者ニーズを学ぶと同時に、新たな販路を確保することができ、また

〔2〕小売事業者は産地から伝統技術や歴史を学び、より魅力的に商品を消費者(使い手)に紹介することができる。そして、

〔3〕消費者(使い手)は小売事業者から伝統的工芸品の魅力を学び、「欲しい」と思える商品に出会うことができる。

このように、本事業は「創り手・売り手・使い手」の3者でwin-win-winの関係を築き、引いては伝統的工芸品産業全体を振興することにつながる。

●事業に対する反応

本事業は平成26年度から開催しており、当初は東京のみでの開催であったが、平成27年度からは愛知県でも同時開催を行っている。

実際に参加している小売事業者からは「創り手の方から、じかに商品の良さを聞くことで、ものづくりに対する理解を深めることができた。今後もぜひ(商品を店舗での扱いに)取り入れたい」との声があがっており、参加事業者数も約2.5倍(20店舗(平成26年度)→51店舗(平成27年度))に増加している。

国は、引き続き当該事業を拡大し、平成28年度は関西地域での同時開催も検討しており、「小売事業者」と「中小企業・小規模事業者」のコラボレーションの輪をより広めていくこととしている。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |