5 事業引継ぎ支援センターについて

国は、平成23年度から、後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するため、各都道府県に事業引継ぎ相談窓口及び事業引継ぎ支援センターを設置し、支援を行っている。

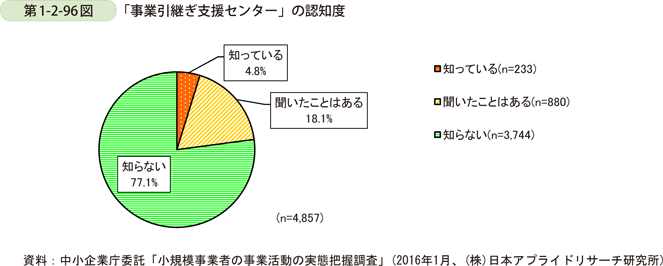

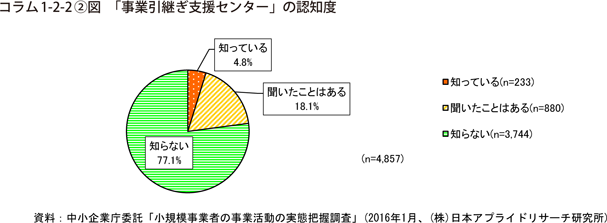

第1-2-96図は、小規模事業者における「事業引継ぎ支援センター」の認知度を示したものである。これを見ると、「知らない」という者が77.1%を占め、全体としてみれば認知度が低い状況となっている。

|

第1部 小規模事業者の動向

|

5 事業引継ぎ支援センターについて

国は、平成23年度から、後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するため、各都道府県に事業引継ぎ相談窓口及び事業引継ぎ支援センターを設置し、支援を行っている。

第1-2-96図は、小規模事業者における「事業引継ぎ支援センター」の認知度を示したものである。これを見ると、「知らない」という者が77.1%を占め、全体としてみれば認知度が低い状況となっている。

また、事業承継引継ぎ支援センターでは、平成26年度から、後継者不在の小規模事業者と起業家をマッチングする「後継者人材バンク事業」を開始している。

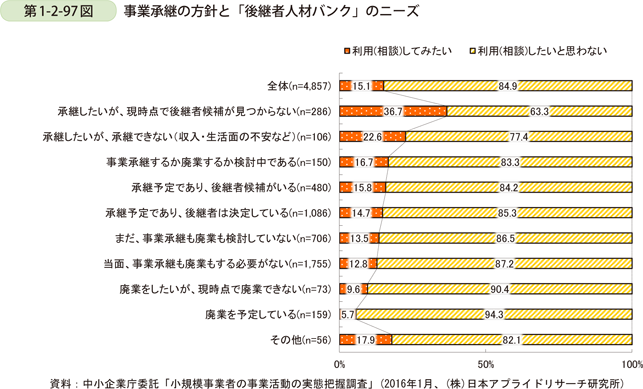

第1-2-97図は、「後継者人材バンク」に対するニーズについて、示したものである。

これを見ると、「利用(相談)してみたい」は全体では15.1%となっているが、事業承継の方針で「承継したいが、現時点で後継者候補が見つからない」とした者についてみると、36.7%が「利用(相談)してみたい」としている。また、それ以外の者についても、事業承継の方針の状態に関わらず一定のニーズがあることがうかがえる。

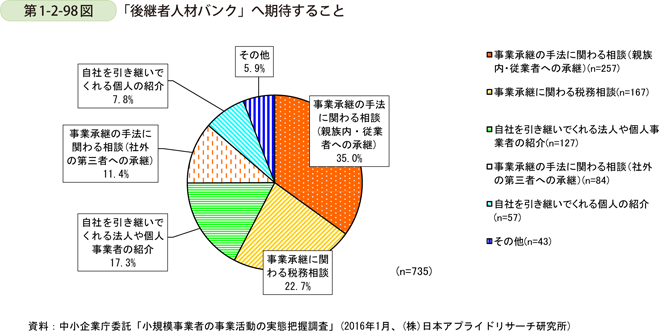

次に、第1-2-98図は、「後継者人材バンクを利用(相談)してみたい」とした者について、「後継者人材バンク」に期待することを示したものである。

これを見ると、「事業承継の手法に関わる相談(親族内・従業者への承継)」が35.0%と最も多く、次いで「事業承継に関わる税務相談」が22.7%、「自社を引き継いでくれる法人や個人事業者の紹介」が17.3%となっている。

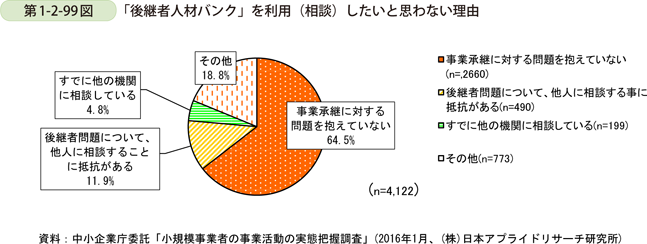

また、第1-2-99図は、「後継者人材バンク」を利用(相談)したいと思わない理由を示したものである。

これを見ると、現時点で「事業承継に対する問題を抱えていない」が64.5%であり、これを除いて見ると、「後継者問題について他人に相談することに抵抗がある」が11.9%と最も多い。

コラム1-2-2

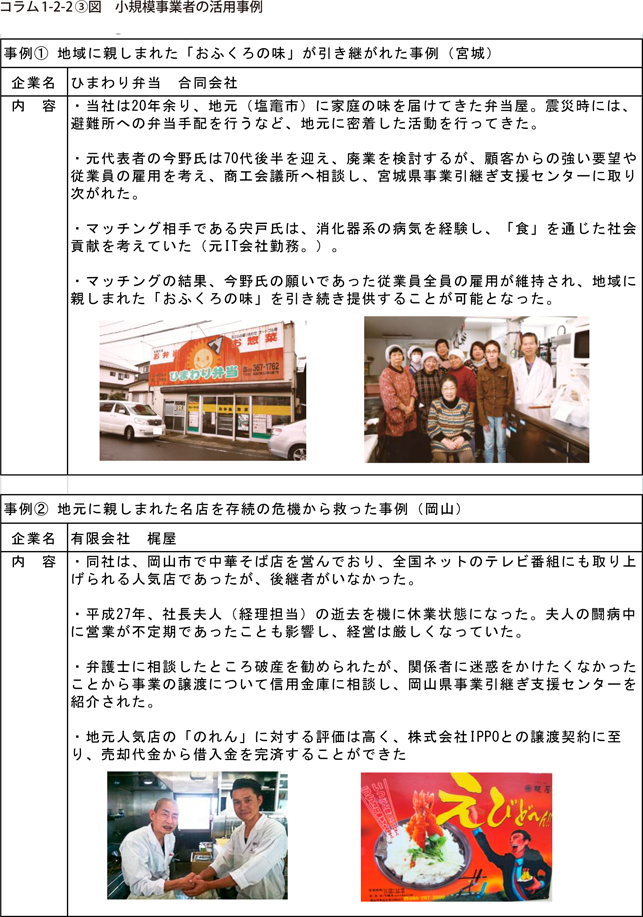

「事業引継ぎ支援事業」について

少子化等の進展等に伴い、中小企業・小規模事業者の後継者探しは、年々困難になってきている。こうした中、現状では、経営者の過半数が60歳を超えており、今後10年間で約半数の経営者が世代交代時期を迎えることが見込まれている。とりわけ、「団塊の世代」のトップランナーがほどなく70歳となることから、膨大な事業承継ニーズに適切に対応することが喫緊の課題となっている。

国は、後継者不在の中小企業・小規模事業者の事業承継を支援するため、「事業引継ぎ支援事業」に取り組んでいる。

●事業概要

〔1〕事業引継ぎ相談窓口・事業引継ぎ支援センター

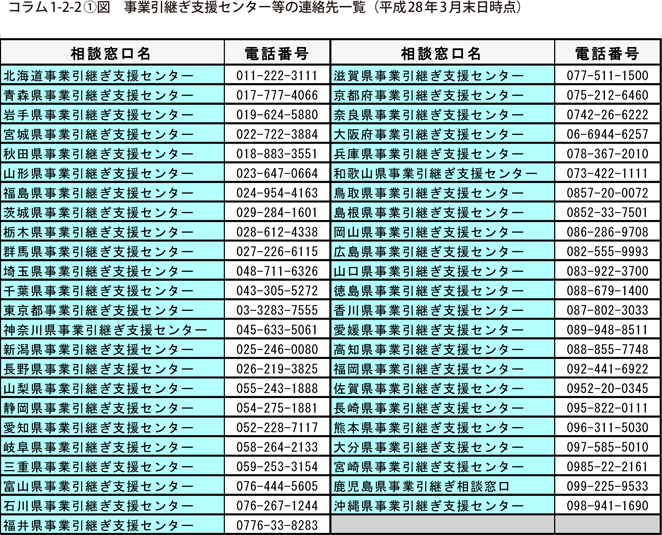

国は、平成23年度から、後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者に対して「第三者への承継(引継ぎ)」を支援するため、産業競争力強化法第127条に基づく認定支援機関(各都道府県に1箇所)に、事業引継ぎ相談窓口及び事業引継ぎ支援センターを設置し、支援を行ってきた。

事業引継ぎ相談窓口では、事業引継ぎ等に関する様々な情報提供・助言等を行っており、引継ぎ支援センターでは上記に加え、後継者不在の事業者と後継候補者のマッチング業務等も行っている。

発足以来、約9,000件の相談に応じ、309件の事業引継ぎを実現している(平成27年12月末時点)。

また、引継ぎ支援センターでは、平成26年4月から、後継者不在の小規模事業者と起業家をマッチングする「後継者人材バンク事業」を開始した。現在、11箇所の引継ぎ支援センターが後継者人材バンクを扱っており、今後、取り扱いセンターを順次拡大する。

後継者人材バンクの特徴は、経営者が育ててきた事業を意欲ある後継者に引き継ぐことができること、一方、起業家側にとっては、生産設備や取引先・顧客等の経営資源や経営ノウハウを現経営者から引き継ぐことによって起業リスクを低減することができることである。

●事業の認知度

中小企業庁が実施した小規模事業者に対するアンケートによれば、引継ぎ支援センターを「知っている」、「聞いたことがある」と答えた小規模事業者が約2割となっている(コラム1-2-2〔2〕図)(再掲:第1-2-96図)。

事業引継ぎ支援事業では、これまでセミナー開催やダイレクトメールによる事業案内等を通じて事業周知を行ってきたが、引き続き積極的な広報活動を行うことで、小規模事業者の事業承継に一層深く関与していくことが期待される。

コラム1-2-3

「下請取引の適正化と自立化支援」について

国は、取引上の立場が弱い小規模事業者が、取引先との関係で不利益を被ることがないよう、下請取引の適正化を推進するとともに、特定の取引先への依存を脱却し、新しい分野を開拓する取り組みを支援している。

●事業概要

〔1〕下請代金法の執行状況

中小企業庁では、下請取引の公正化を図るとともに、下請事業者の利益を保護することを目的として下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)に基づき、下請代金の支払遅延や減額などの違反行為に対して、厳正に対処している。

違反行為の取締りのため、平成26年度は中小企業庁として親・下請事業者に対する書面調査を約24万件実施した。このうち、違反又は違反のおそれが確認された親事業者に対し、約1千件の立入検査や指導文書の発出を行うことにより、適正取引を指導した。

〔2〕下請かけこみ寺

「支払日を過ぎても代金を支払ってくれない」、「発注元から棚卸し作業を手伝うよう要請された」、「『歩引き』と称して代金から一定額を差し引かれた」。こうした下請事業者からの企業間取引に関する相談に対応するとともに、弁護士等による無料相談や裁判外紛争解決(ADR)を無料で行うため、国は、全国48ヶ所に「下請かけこみ寺」を設置している。

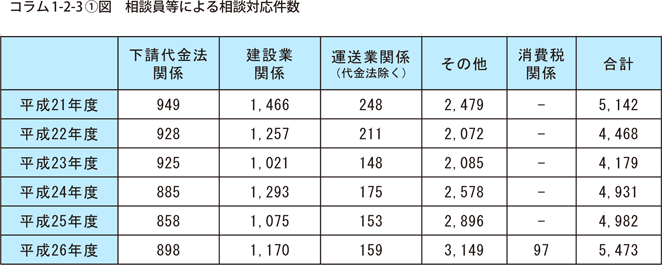

平成26年度の相談実績は5,473件(平成25年度4,982件)となっており、その内容は「下請代金法」に関する相談件数が898件(平成25年度858件)、「建設業」に関する相談件数が1,170件(平成25年度1,075件)などとなっている(コラム1-2-3図)。

さらに、全国の弁護士約170名を「下請かけこみ寺」に登録し、下請けかけこみ寺本部(公益財団法人全国中小企業取引振興協会)が主導して各地で裁判外紛争解決手続(ADR)を行い、平成26年度は9件(平成25年度33件)の案件に対応した。

(参考)かけこみ寺相談事例

相談事例1.

【相談内容】A社は、B社からプレス加工を受託した。納品したにもかかわらず、B社は代金を払うと言うものの、支払日が過ぎても払ってくれない。

【助言と解決例】相談を受けて、下請代金法で禁止されている「支払遅延」のおそれがあることを踏まえ、支払いの時期などもっと具体的に交渉してはどうかと助言した。A社は、助言を踏まえてB社と交渉したところ、代金を支払うとのことで話し合いがついた。

相談事例2.

【相談内容】C社は、D社から部品の製造を受託した。類似の発注内容が同時にあり、しかも短納期であったため、C社は、別の発注内容の製品をまちがえて製造してしまった。D社は、検収を行った上で、部品の組立てを行い、製品を販売したが、その後、異なる部品であることが判明し、C社に対して損害賠償を請求してきた。

【助言と解決例】弁護士無料相談を受け、発注内容を間違えたC社に責任があるが、D社も検収での見落としという落ち度があることから、負担割合について双方で話し合ってはどうかと助言した。C社は、助言を踏まえ、D社と交渉したところ、検収の落ち度を認め、負担割合について合意された。

〔3〕下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業

特定の取引先に依存することが多い下請小規模事業者等にとって、親事業者の生産拠点が閉鎖、縮小される影響は非常に大きい。下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業では、このような閉鎖・縮小の影響によって売上げが減少する下請小規模事業者が、新分野の需要を開拓し取引先を多角化するために実施する商品開発等の事業に要する経費について、補助(補助率2/3、上限500万円)を行っている。

●下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業の採択事例

<マチモト株式会社(広島県福山市:糸加工・撚糸・食品)>

当社は、親事業者からの発注が海外生産に切り替えられ、売上高の大幅な減少が見込まれたことから、新分野進出事業の実施を希望した。

補助事業として、試行錯誤を繰り返して栽培技術を確立した有機無農薬栽培の食用バラについて、薬草としての有効成分の調査を行った。また、食用バラを加工した商品のデザインの制作を行った。

こうして開発したバラジュースが高島屋や、中四国に展開の大手百貨店の天満屋等でギフト商品として販売されている。また、食用バラ自体についても、ホテル、デパート等から業務用として注文がきている。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |