5 小規模事業者の業務量の変動性と人材育成について

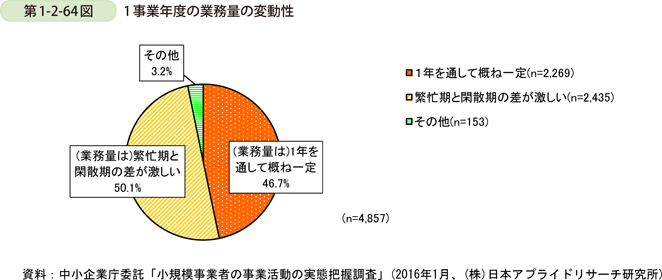

第1-2-64図は、1事業年度における業務量の変動性について示したものである。

これを見ると「1年を通して概ね一定」とする者が46.7%、「繁忙期と閑散期の差が激しい」とする者が50.1%と、おおむね両者半々となっている。

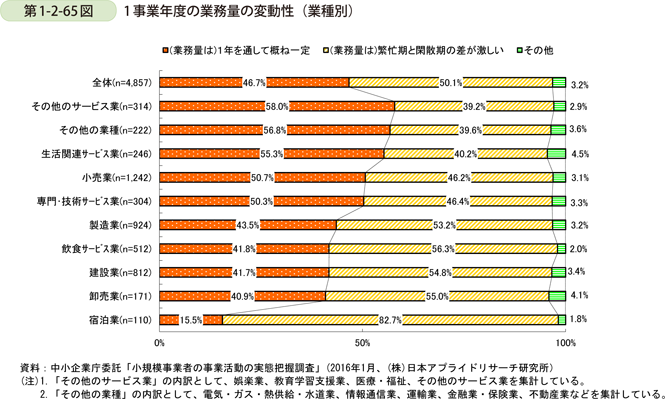

これを業種別に見たものが、第1-2-65図である。

これを見ると、最も繁忙期と閑散期の差が激しい業種は「宿泊業」であり、82.7%が「繁忙期と閑散期の差が激しい」としている。このほか、「卸売業」、「建設業」、「飲食サービス業」及び「製造業」も、それぞれ半数を超える者が「繁忙期と閑散期の差が激しい」としている。

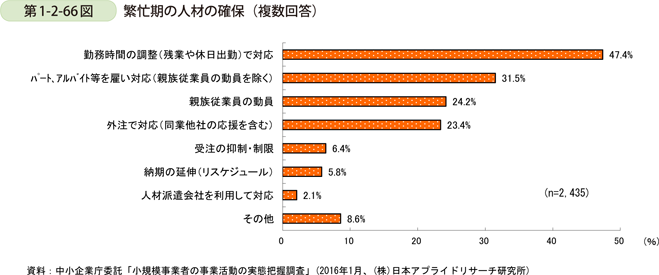

また、「繁忙期と閑散期の差が激しい」とした者が、繁忙期における人材の確保について、どのようにして対応しているかを示したものが第1-2-66図である。

これを見ると、「勤務時間の調整(残業や休日出勤)で対応」とする者が最も多く、47.4%となっているほか、次いで「パート、アルバイト等を雇い対応(親族従業員の動員を除く)」が31.5%、「親族従業員の動員」が24.2%、「外注で対応(同業他社の応援を含む)」が23.4%となっている。

その一方、「人材派遣会社を利用して対応」している者は極めて少なく、2.1%にとどまっている。また、「納期の延伸(リスケジュール)」(5.8%)や「受注の抑制・制限」(6.4%)という、顧客への影響が生じる方法により対応している者も少ないものとなっている。

このように、小規模事業者は、繁忙期には残業や休日出勤を中心としつつ、臨時雇用や親族従業員、外注も活用しながら、顧客への影響が生じる受注量の抑制や制限をすることなく対応していることがうかがえる。

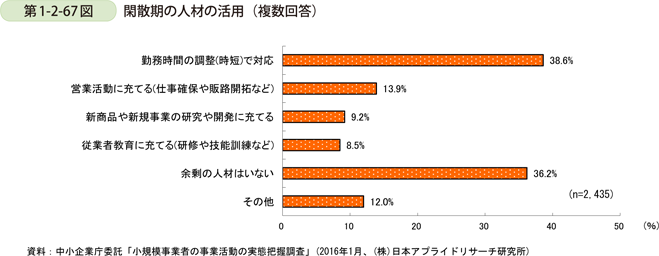

同様に、「繁忙期と閑散期の差が激しい」とした小規模事業者について、小規模事業者が閑散期における人材の活用をどのように行っているかを示したものが、第1-2-67図である。

これを見ると、「勤務時間の調整(時短)で対応」との回答が38.6%と最も多く、そもそも「余剰の人材はいない」とする回答も36.2%あった。積極的な人材活用方法と考えられる「営業活動に充てる(仕事確保や販路開拓など)」や「新商品や新規事業の研究に充てる」、「従業者教育に充てる(研修や技能訓練など)」は、それぞれ約1割程度と、総じて低い状況となっていることが分かる。