第3節 中小企業の成長に向けた支援体制の強化

前節では中小企業が更なる成長に向けた資金供給の必要性を述べたが、こうした資金供給がなされると同時に、資金面だけでは解決できない経営課題を解決するために、様々な経営支援を行うことが、金融機関には期待されている。本節では、こうした金融機関の実施する経営支援サービスの実態について分析を行う。

1 金融機関が実施している経営支援サービスの内容

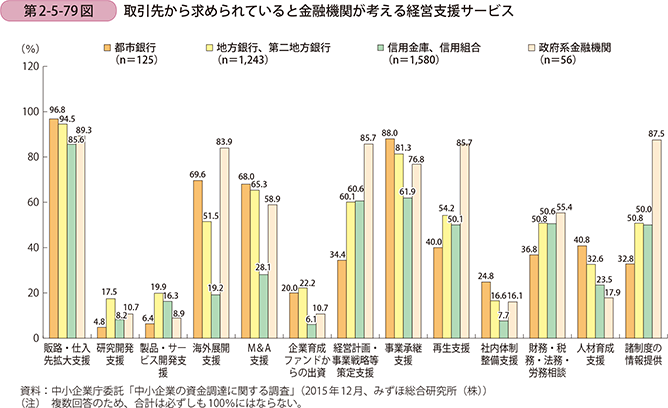

■金融機関が考える取引先から望まれていると思う経営支援サービス

まず、金融機関側の視点より経営支援サービスへの考え方を見ていく。第2-5-79図は、取引先から求められていると金融機関が考える経営支援サービスである。「販路・仕入先拡大支援」、「事業承継支援」、「経営計画・事業戦略等策定支援」の項目が全体的に高くなっている。また、金融機関の業態別に見ると、前述の項目以外では、都市銀行で「海外展開支援」、地方銀行・第二地方銀行で「M&A支援」、政府系金融機関で「諸制度の情報提供」の項目が高くなっている。これは、金融機関の業態によって、取引先の成長の段階や、事業展開の志向性が異なっており、それぞれの取引先の特性に沿った経営支援サービスへのニーズを感じているためだと考えられる。

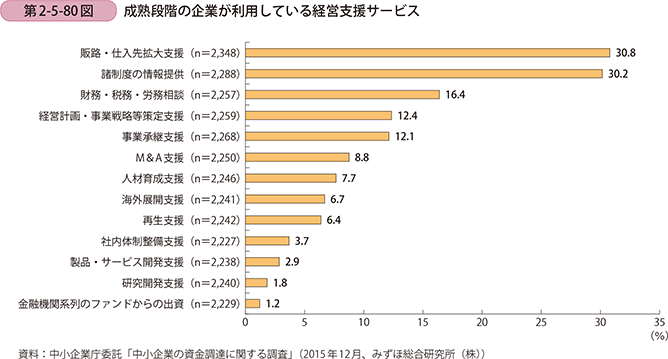

■企業が利用している経営支援サービスの内容

次に、各項目の詳細について企業、金融機関の双方の視点から見ていく。ここでは中小企業の成長の段階のうち、特に収益力の伸びが鈍化し始め、次なる成長に向けた課題を多く有している成熟段階23の企業を中心に見ていく。第2-5-80図は、企業側の視点から、実際に利用している経営支援サービスの内容を見たものである。「販路・仕入先拡大支援」、「諸制度の情報提供」、「財務・税務・労務相談」等のサービスを利用している企業の割合が高い。これらは、具体的にはビジネスマッチングの利用や、補助金情報の取得、財務面でのアドバイス等が挙げられる。企業が経営課題としている「販路の開拓」に関連する項目であり、このようなサービスを受けている企業の割合が高いと考えられる。他方で、同様に企業が経営課題である「従業員の確保」に対応する「人材育成支援」や「社内管理体制整備支援」等を利用している企業は少ない状況となっている。

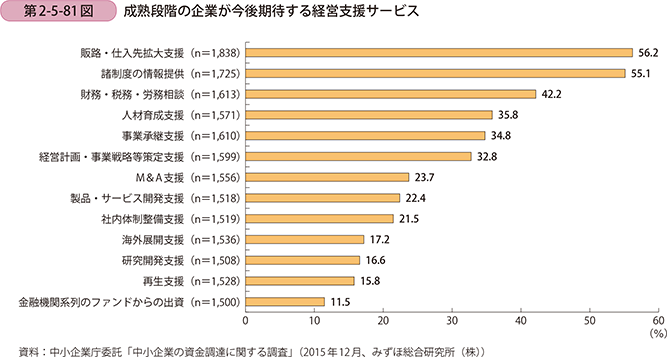

■企業が今後期待する経営支援サービス

続いて、企業が期待する金融機関の経営支援サービスを確認する(第2-5-81図)。企業の利用率が高い「販路・仕入先拡大支援」、「諸制度の情報提供」は企業の期待度も高いことが分かる。また、企業の利用率が高くない「人材育成支援」への企業の期待度も高く、企業が経営課題として挙げている人材不足の解決に向け、金融機関への期待が大きいことが分かる。このため、金融機関は引き続きビジネスマッチングや補助金・施策情報の提供等を行いつつ、企業の人材不足を解決できる支援を行うことが必要であろう。

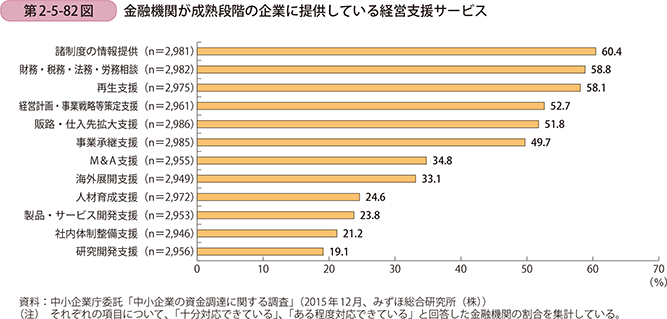

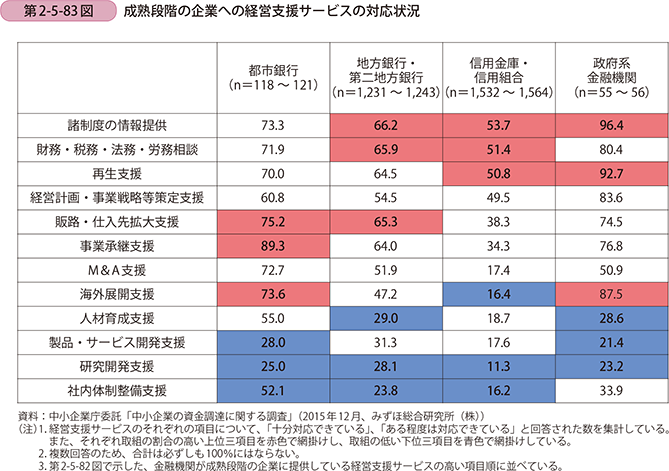

■成熟段階の企業への経営支援サービスの対応状況

次に成熟段階の企業に対する経営支援サービスの対応状況を金融機関側の視点から確認していく。第2-5-82図は、成熟段階の企業への経営支援サービスについて、金融機関の対応状況を見たものである。「諸制度の情報提供」、「財務・税務・法務・労務相談」、「再生支援」の取組が高くなっており、金融機関独自の専門性を活かした項目への取組が高い。他方で企業からのニーズの強い「人材育成支援」への取組は低くなっている。これは、人材育成支援と金融機関の専門性との親和性が低いため、企業に対してサービスを提供することが容易でないことが理由として考えられる。

金融機関の業態別に見ると、規模の大きい都市銀行や地方銀行・第二地方銀行では「販路・仕入先拡大支援」が高くなっており、広い顧客網を活用した取組を実施していると考えられる(第2-5-83図)。また、信用金庫・信用組合では、「再生支援」の取組が上位に来ており、業況不芳に陥った企業への支援に注力していることが分かる。政府系金融機関では、諸制度の情報提供が最も高く、公的な使命を果たすべく、施策の情報や補助金の情報等を企業に積極的に提供していると考えらえる。このことから、金融機関の業態の強みを活かした経営支援サービスへの取組が活発であるといえる。

このように、各金融機関が得意とする分野についてはその強みを生かした経営支援サービスの提供を続ける一方で、企業のニーズが強いものの、金融機関からの経営支援サービスが行き届いていない分野については、金融機関とその他の支援機関等との連携によってその機能を補完していくことが重要ではないだろうか。

事例2-5-8. 大洋製器工業株式会社(大阪府大阪市)

金融機関の経営支援サービスを受け、成長している企業

大阪府大阪市に本社を置く大洋製器工業株式会社(従業員170名、資本金1億円)は、シャックルやフック等の吊り金具・固縛金物を取り扱う製造・卸売業者である。同社は金融機関からの経営支援サービスを受けながら、稼ぐ力を高めている。業歴は70年を超え、都市銀行、地方銀行、信用金庫、政府系金融機関と、多様な金融機関との取引がある。そのため、金融機関との信頼関係も高く、自社の経営課題も伝えている。具体的には、経営の効率化による収益改善と、人材の育成を経営課題として伝えていた。

2005年に当時取引のあったUFJ銀行(現、三菱東京UFJ銀行)に対し、業務の効率化が課題になっていると伝えたところ、民間コンサルティング会社の紹介を受け、「業務改革プロジェクト」を進め、ERPを導入した。ERPとは、調達・購買、製造・生産、物流・在庫管理、販売、人事・給与、財務・会計等、企業を構成する様々な部門・業務で扱う資源を統一的・一元的に管理する方法のことである。それまで受発注をはじめ、多くの業務で紙伝票を使用していたため、正確な在庫の把握も年に一度しかできていない状態だったが、ERPの導入により解決し、業務の大幅な効率化が実現した。

2011年には、りそな銀行との情報交換の中で物流の効率化が話題に上り、物流専門コンサルティング会社を紹介され、「物流改革」を進めた。具体的には物流センターを作り、全国に点在していた物流拠点を集約し、効率化による固定費の削減につながった。

こうした経営の効率化に資する支援により、同社の収益は改善しているが、人材の育成に関する課題については、金融機関から具体的にアドバイスされたことはなかった。そのため同社は自社で探し出した複数のコンサルタントのサポートを受けながら、2012年より人材の育成に取り組み始めた。具体的には、次世代のリーダーとなる人材を育てるため、主任・係長クラスの社員から14名程度を社内公募し、月に一度マネジメントスキルやビジネススキルを学ぶ場を1年間続ける取組である。この取組は4年間続けており、これまで計55名の受講者があった。さらに、2015年度には受講者のうち優秀な10名を選抜し、1年間かけてマネジメントについて更に深掘りした研修を実施し、最終課題に合格した者については、管理職として抜擢することも視野においている。

こうした経営の改革について、同社の常務取締役の太田愼祐氏は、「経営課題を重要度と緊急度で考えた場合、経営の効率化は収益に直結するため、重要度も緊急度も高いが、人材育成は重要度が高いが緊急度は低い。そのため人材育成への対応が後回しになっている経営者が多い。」と語っており、中小企業が人材育成への対応が後手になっている状況を指摘した上で、「人材育成に取り組んでいるものの、実際に成果が出ている社員は1割程度。長期的な観点で地道に取り組むしかない。」と人材育成の難しさと、長期的な観点の重要性も述べている。

さらに、こうした取組における金融機関との関係について太田常務は、「人材育成は、長期的な視野を持って取り組む必要があり、短期的な収益を追求している金融機関としてはあまり魅力のない提案になっているのではないか。」と金融機関のスタンスにも課題があると指摘しつつも、「金融機関は中小企業の経営課題を把握している存在であり、中小企業へのアドバイスも可能。企業の人材育成の取組を調べるとともに、他の企業の有効な取組を紹介するだけでも、有効なアドバイスとなるのではないか。」と述べ、金融機関のコンサルティング機能がさらに向上することを期待している。