2 自然災害リスク

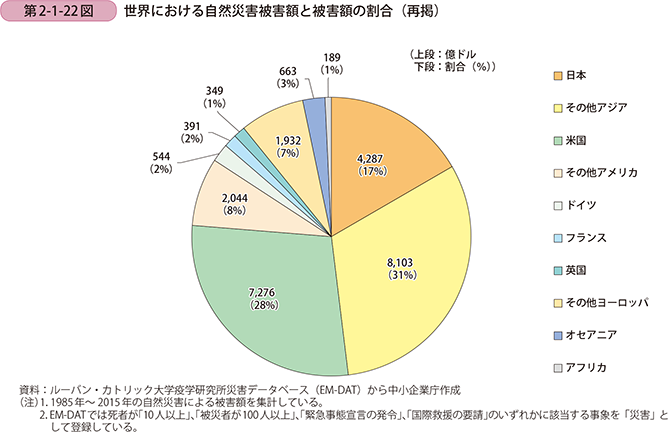

まず、損失のみを発生させる「純粋リスク」の一つである自然災害リスクから見ていくこととする。我が国の自然災害による被害の状況はどうなっているのであろうか。第2-1-22図(再掲)は、1985年から2015年の世界における自然災害による被害額を示したものである。我が国は世界的に見ても自然災害が多い地域であり、その被害も大きくなっている。国別では米国が全世界の3割弱と最も多く、次いでその他アジア地域が多くなっている。我が国の国土面積は全世界の0.25%を占めるのみであるにもかかわらず、被害額は17%を占めており自然災害による被害を受けやすい国であるといえる。

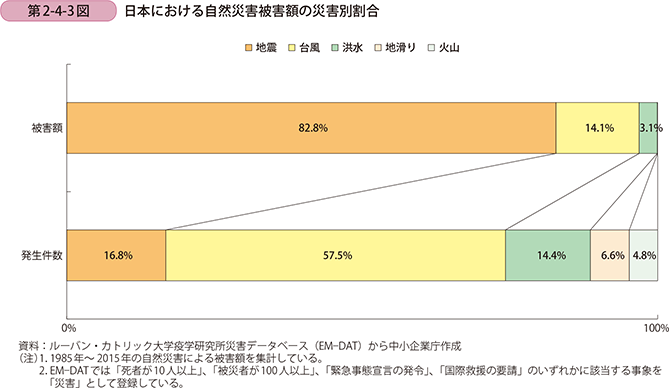

我が国における自然災害による被害の内訳を見ていくと、発生件数は「台風」が57.5%と最も多く、次いで「地震」、「洪水」が多くなっている(第2-4-3図)。被害額はひとたび発生すれば広域に甚大な被害をもたらす「地震」が8割超を占めており、次いで「台風」、「洪水」の順となっている。近年では東日本大震災や鬼怒川で発生した堤防決壊のような大規模な洪水等、従来の想定を超えた大規模災害の発生が増加している。

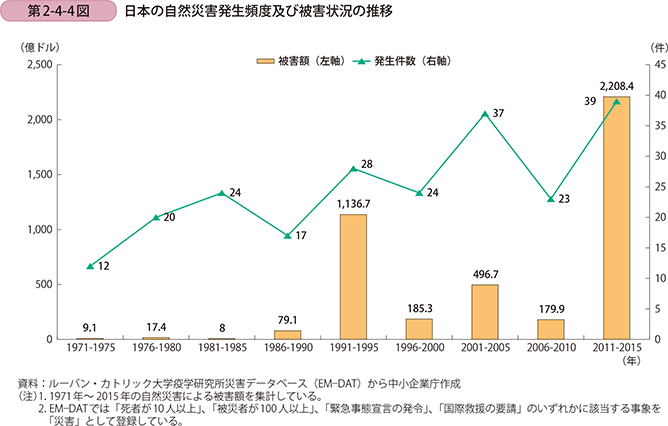

次に、我が国における自然災害による被害額と発生件数の推移を確認する(第2-4-4図)。被害額は2011年の東日本大震災の影響もあり足下では大きく増加している。発生件数も近年増加傾向にあり、自然災害の脅威は拡大しているといえる。我が国はその地形、地質、気象等の自然条件から地震、台風、洪水等の自然災害に対し脆弱なため、企業は自然災害のリスクを認識し事業所の耐震強化や浸水防止工事等の対策を進めていく必要がある。

事例2-4-1. 株式会社カネキ吉田商店

東日本大震災直後に原料調達・代替生産拠点を確保し、

事業継続を実現した水産加工業者

宮城県南三陸町の株式会社カネキ吉田商店(従業員90名、資本金3,700万円)は、ウニやあわび、めかぶ等を扱う水産加工業の会社である。

同社では2010年のチリ地震の際の津波警報をきっかけに避難訓練・研修を年2回実施していた。また、同社所在地近辺で地震が頻発していたことから、従業員に対して朝礼や館内放送で、就業中や帰宅時、家庭での避難対応について周知を行うようにしていた。

東日本大震災が発生した際に、従業員はすぐに避難することができたものの、本社と同じ町内に所在していた工場・蓄養場4拠点は津波により被災し、生産ができなくなってしまった。全ての施設に対して火災保険はかけていたが、地震特約を付帯していた施設は半分ほどであり、総損害額に占める保険金の受取額は約20%であった。大震災直後の公的支援がない時期には、保険の解約金や銀行からの融資を活用して対応した。

事業を早期に再開させたいという強い思いから、まずは原料の確保に取り組んだ。大震災が発生した3月は、同社主力製品の原料であるめかぶの収穫時期であり、通常1年分の総加工数量を発注するタイミングであった。直ちに発注して仕入を行わないと次のシーズンまで事業が再開できなくなる恐れがあったため、商社に連絡をつけるべく、社員を電話が通じる内陸部に派遣した。そこで、同社が無事であったこと、原料を必要としていること、買い入れ価格は柔軟に対応するので増加が予想される被災地以外からの買い付けに負けないようにという連絡をさせ、3月末には原料入荷を行うことができた。

続いて、町内の同社工場は全て稼動停止状態であったため、同業他社の工場を中心に代替生産の拠点となる候補物件を探すこととした。大震災前から委託加工での取引があった青森県八戸市の事業者が空いている工場を保有しているという情報を入手し、アプローチを行った。当時空き物件となっていた工場は、津波による被害を受けていたが、補修すれば2週間程度で使用可能になるという話であったため、3月下旬に補修及び借用を決定した。販売先に対しては、生産開始の見込みがついた3月下旬時点で連絡をして、まずは東北・関東エリアの顧客に対して発送を開始した。

この代替生産は、4月中旬から10月末までの約半年間にわたって継続することとなった。この間、商品種類は従前の2割程度に絞り、生産量は6~7割となった。売上は大震災前2011年1月期の22億円には届かなかったが、それでも2012年1月期は14.8億円を維持することができた。

大震災後の施設の再建に当たっては、同町内で可能な限り浸水リスクのない場所を選んで、復旧を行った。また資金面での備えとして、加入している保険の見直しを実施し、各施設の火災保険に地震特約を付帯した上でメイン工場には休業補償も付帯するなど補償を充実させている。財務体質にも意識を払い、本業とは関係の薄い部門(不動産等)への投資はなるべく控え、緊急性のない負債の圧縮を図るようにしている。