2 中小企業の海外展開の実態

本項では、新興国企業の成長により国際競争が激化している中での、我が国の中小企業の輸出、直接投資、インバウンド対応の三つの海外展開投資の実態について確認していく。

■中小企業における輸出の実態

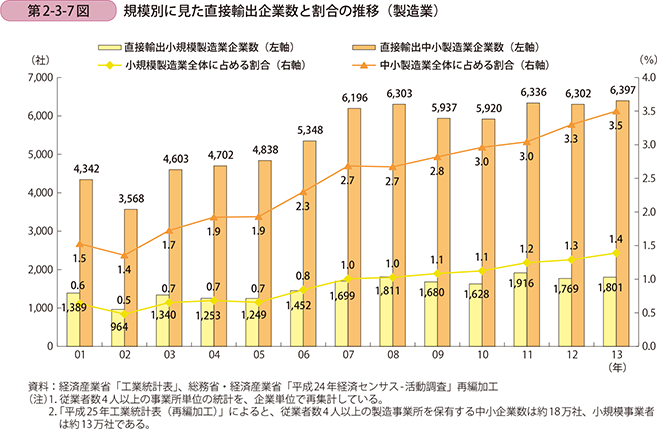

まずは、我が国の中小企業の輸出の実態について確認していく。第2-3-7図は、中小製造業と小規模製造業について、輸出企業の数と割合の推移を示したものである。長期的に見れば中小企業・小規模事業者における輸出企業の数は、増加傾向であるものの、全体に占める割合は、中小製造業全体の僅か3.5%の水準にとどまっていることが分かる。

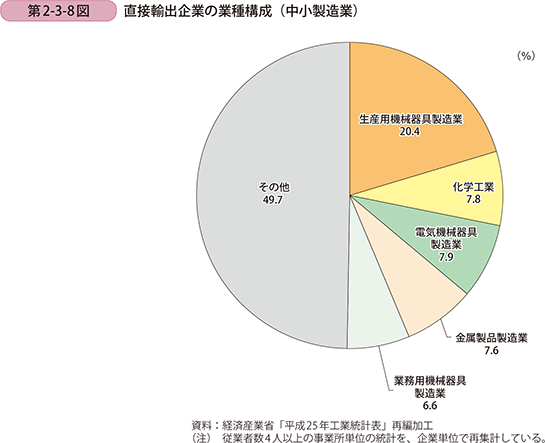

次に、第2-3-8図は、中小製造業における直接輸出企業の産業中分類で見た業種構成を示したものである。製造業中分類24業種のうち上位5業種で50.3%となり全体の半数を超える。このことから、我が国の中小製造業の輸出においては、生産用機械をはじめとする機械器具関連がその中心を担っていることが分かる。

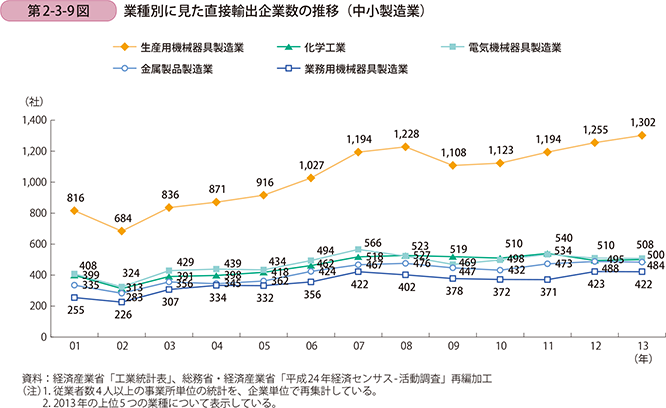

続いて、第2-3-9図は、先ほどの直接輸出企業の業種構成のうち、上位5業種について、輸出企業数の推移を示したものである。最も多い生産用機械器具製造業がリーマン・ショック直後を除き一貫して増加傾向であるが、そのほかの4業種については、いずれも足下の数年間はリーマン・ショック前と同程度の水準で推移している。

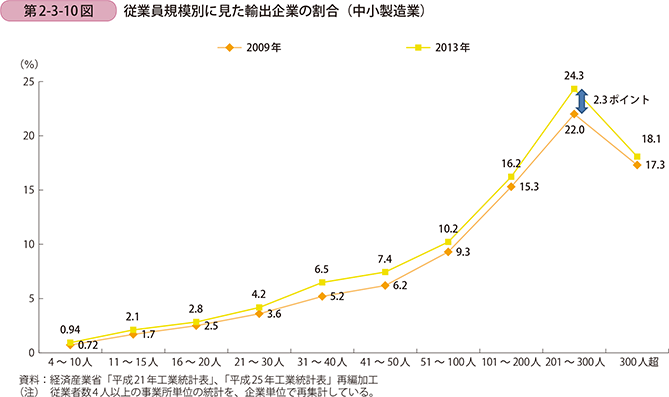

第2-3-10図は、従業員規模別の中小製造業の輸出企業の割合を、2009年と2013年で比較したものであるが、従業員規模が大きい企業ほど輸出を行っている企業の割合が高くなる傾向にある。さらに、規模が大きい企業ほど、2009年から2013年の上昇幅が大きいため、比較的規模の大きな製造業が直接輸出企業数の増加をけん引しているといえる。

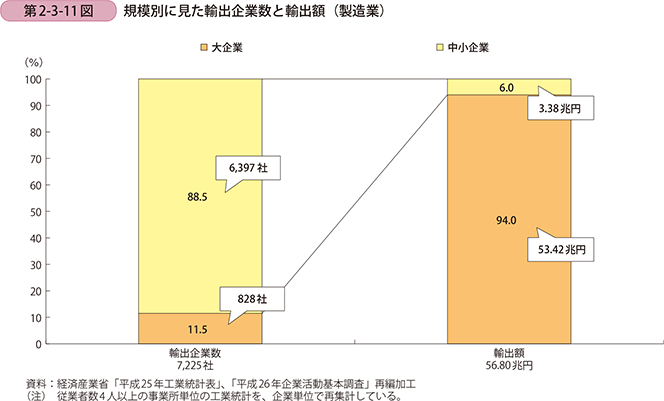

第2-3-11図は、年間の輸出企業数と輸出額を大企業と中小企業で比較したものである。ここでは、経済産業省「平成25年工業統計表6」により輸出企業数を集計し、経済産業省「平成26年企業活動基本調査7」により輸出額を集計しているため、それぞれ対象企業が相違する点に留意が必要である。これを見ると、輸出企業数については、我が国の輸出企業7,225社のうち約9割の6,397社が中小企業であるのに対し、輸出額については、我が国の年間輸出額56.80兆円のうち中小企業が占める割合は3.38兆円と僅か1割弱である。このことからも、中小企業は大企業に比べて、1社当たりの輸出額が極めて小さいことが分かる。

6 経済産業省「工業統計表」とは、全国の従業者数4人以上の製造業の事業所を対象とした調査である。

7 経済産業省「企業活動基本調査」とは、従業者数50人以上かつ資本金3,000万円以上の法人企業と対象とした調査である。

ここまで、中小製造業の輸出の動向について見てきたが、ここからは(株)帝国データバンクの財務データにより中小製造業以外の輸出の動向について見ていく。

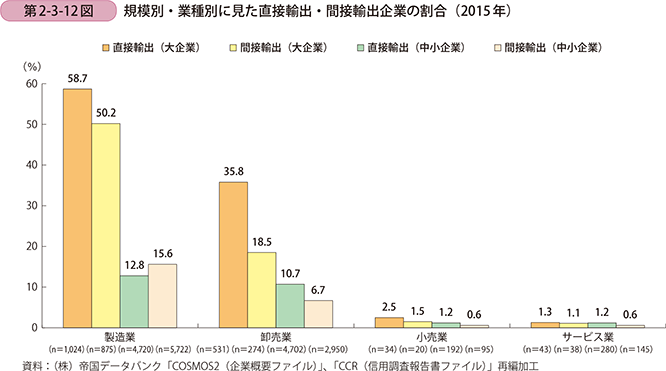

第2-3-12図は、直接輸出・間接輸出企業の割合を規模別・業種別に見たものである。これを見ると、製造業、卸売業における大企業・中小企業の直接輸出・間接輸出企業の割合が比較的高い一方で、小売業、サービス業については、企業規模を問わずほとんど輸出が行われていないことが見て取れる8。

8 (株)帝国データバンクが信用調査依頼を受けた企業を対象として集計しているデータであるため、我が国の企業の輸出傾向の縮図ではないことに留意する必要がある。

■中小企業における直接投資の実態

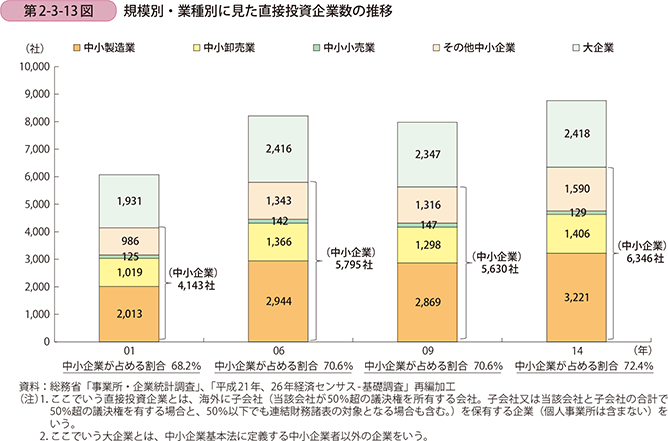

ここからは、中小企業における直接投資の実態について見ていく。第2-3-13図は直接投資を行っている企業数の推移を規模別・業種別に見たものである。2001年と2006年の比較では、大企業・中小企業共に直接投資企業数は大きく増加しており、2006年と2009年の比較ではリーマン・ショック等の影響により大企業・中小企業共に直接投資企業数が若干減少してはいるが、その後の2009年から2014年にかけては大企業・中小企業共に増加傾向に転じていることが分かる。さらに、2014年の直接投資をした中小企業(6,346社)のうち、「製造業、小売業、卸売業以外の中小企業」(1,590社)についても2009年から大きく増加していることからも、従来の製造業を中心とした直接投資だけではなく、小売業、サービス業をはじめとした様々な業種の中小企業が直接投資を開始していることが推測される。

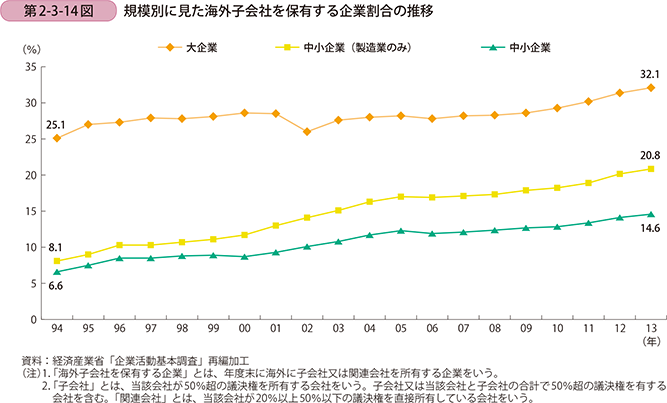

次に、経済産業省「企業活動基本調査」に基づき、直接投資を行っている企業の割合について見ていく。第2-3-14図は、海外子会社を保有する、すなわち直接投資を行っている企業の割合の推移を規模別に見たものであるが、大企業と同様に中小企業全体としても年々増加基調にあり、それに比例して中小製造業の直接投資割合も増加していることが分かる。

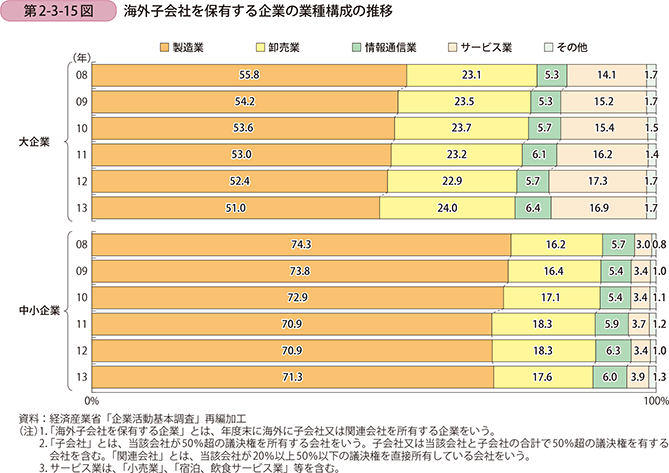

また、第2-3-15図は、海外子会社を保有する企業数の業種構成の推移を規模別に示したものである。これを見ると、依然として大企業・中小企業共に製造業が大きなシェアを占めていることが分かるが、2008年から2013年までの推移を見ると、少しずつではあるが製造業の占める割合が減少傾向であり、その一方で卸売業、情報通信業、サービス業といった業種の割合が徐々に増加してきていることが見て取れる。この結果からも、近年の人口減少によって内需が縮小している中、海外の需要を獲得するために卸売業、小売業、サービス業といった様々な業種が海外進出していることが推察される。

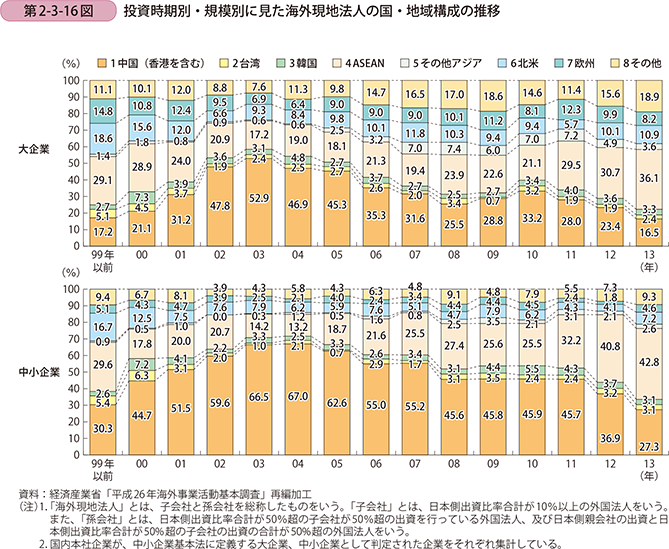

最後に、このように直接投資を行っている企業が対象としている国・地域について見ていく。第2-3-16図は、海外現地法人の国・地域の構成の推移を規模別に示したものであるが、2011年頃から企業規模を問わず中国へ直接投資を行っている割合が減少傾向に転じている。他方で、ASEAN9をはじめとしたそのほかのアジア諸国の割合が大きく増加してきており、最近の我が国企業の直接投資先は中国からアジアの新興国へシフトしていることが見て取れる。このような動きの背景には、中国の経済成長の減速や先行き不透明感や、人件費の高騰等が大きく影響しているほか、製造業のみならず卸売業やサービス業をはじめとする様々な業種の企業が、生産拠点や販売・サービス拠点として中国以外の国・地域により大きな魅力やビジネスチャンスを見いだし、重点とする投資国・地域を移していると推測される。このようなことからも、製造業を中心とした「安価な人件費や旺盛な需要を求めて中国に生産・販売拠点を設ける」という従来の海外展開の流れに変化が生じていることが分かる。

9 「ASEAN」とは、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ブルネイの10か国のことをいう。

■中小企業におけるインバウンド対応の実態

最後に、近年の訪日外国人旅行客の増加により注目されているインバウンドへの対応について、我が国の中小企業の実態について見ていく。訪日外国人旅行客が少なかった頃は、企業が海外需要を獲得するためには、自社の商品・サービスの輸出を行う、海外に自社の生産拠点・販売拠点を設立するといった方法が中心だった。そのため、積極的に海外需要を獲得できるのは製造業を中心とした一部の業種のみであったが、第2部第1章で見てきたとおり、現在は訪日外国人旅行客の増加により、小売業、飲食サービス業、宿泊業をはじめとした様々な業種の企業も、我が国に訪れた外国人旅行客に商品・サービスを提供することで海外需要を獲得できるようになった。

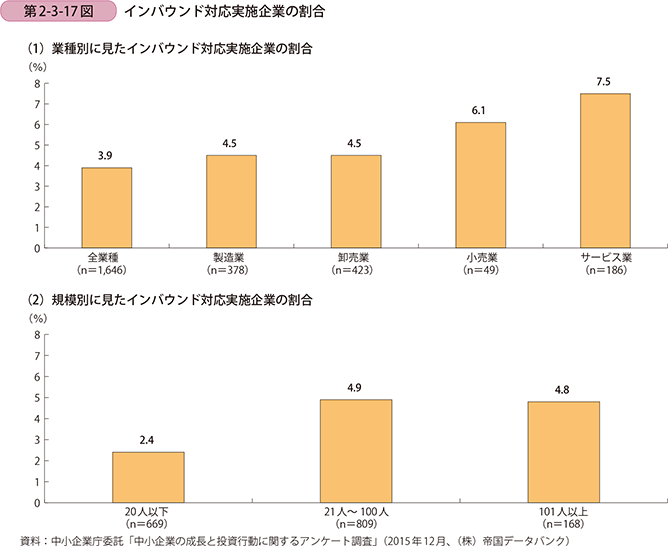

ここでは、インバウンド対応について、業種や規模の特性を確認する。第2-3-17図は、アンケート調査結果によるインバウンド対応を行っている企業の割合を業種別・規模別に見たものであるが、全業種で見るとインバウンド対応を行っている企業は3.9%であるが、インバウンド消費を獲得しやすい業種を見ると、小売業は6.1%、宿泊業、飲食サービス業をはじめとしたサービス業は7.5%の企業がインバウンド対応を行っていることが分かる。また、規模別に見ると、従業員20人以下の企業に比べ、21人以上の企業の方が、インバウンド対応を行っている割合が高いことが分かる。

この結果より、訪日外国人旅行客に商品を提供する小売業や、宿泊業、娯楽業、飲食サービス業等の、訪日外国人旅行客に触れる機会が多いサービス業を中心に、海外の需要を取り込むべくインバウンド対応に取り組み始めている。また、規模の大きな企業ほど従業員の余裕があるため、インバウンド対応を行いやすいことが考えられる。インバウンド対応は国内にいながら訪日外国人旅行客の需要を取り込むものであるため、輸出や直接投資に比べて取り組みやすい投資であると考えられるが、輸出や直接投資に比べて遅れている。そのため、より多くの中小企業がこの機会を活かし、インバウンド対応に取り組むことで、海外需要の獲得による売上拡大を図ることができる。

コラム2-3-1

地域経済分析システム

観光マップによる訪日外国旅行客の動向

内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局)及び経済産業省が、地方自治体による様々な取組を情報面から支援するために、2015年4月より提供している「地域経済分析システム(通称:「RESAS」(リーサス)」(以下、「本システム」という。)を活用することで、訪日外国人旅行客の実態、消費動向等を把握することが可能である。

■外国人メッシュ分析

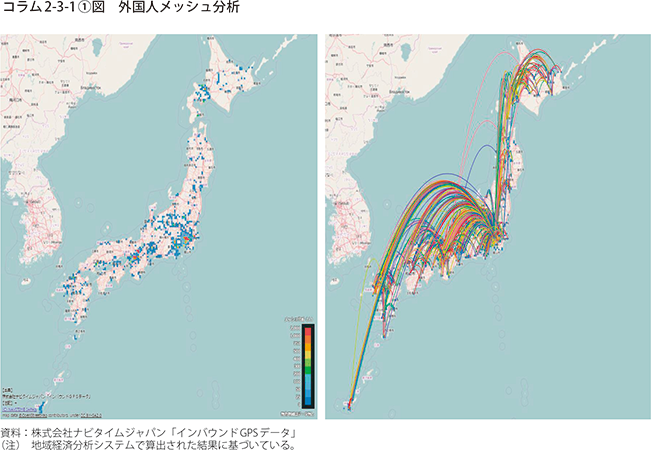

外国人メッシュ分析とは、本システムの中の観光マップの中にある、2015年9月に拡充した機能であり、外国人の滞在状況を10キロメートルと1キロメートル単位のメッシュで表示することで、人気スポットや、訪問数が少なく今後重点的にPRすべきスポットを把握することができる。また、10キロメートルメッシュ単位については、当該メッシュに滞在した外国人が合わせて訪れているほかのメッシュが表示され、地域間の相関関係が把握できるので、周遊パターンも把握することができ、観光の地域間連携の検討に活用することもできる(データは、2014年11月から2015年4月の半年間の積算。データ出所は株式会社ナビタイムジャパンの「インバウンドGPSデータ」)。

コラム2-3-1〔1〕図は、10キロメートルメッシュ単位による外国人の滞在状況のヒートマップとメッシュ間の外国人の移動関係を表示したものであるが、東京都、大阪府等の主要都市はヒートマップが赤くなっている一方で、それ以外の地方についてはメッシュが全く表示されていない場所も多いことが見て分かる。また移動関係については、主に東京、大阪の主要都市と地方がつながっていることから、東京、大阪近郊の空港が窓口になって外国人が我が国を訪れ、その後地方を訪れていることが推察される。

■外国人消費分析

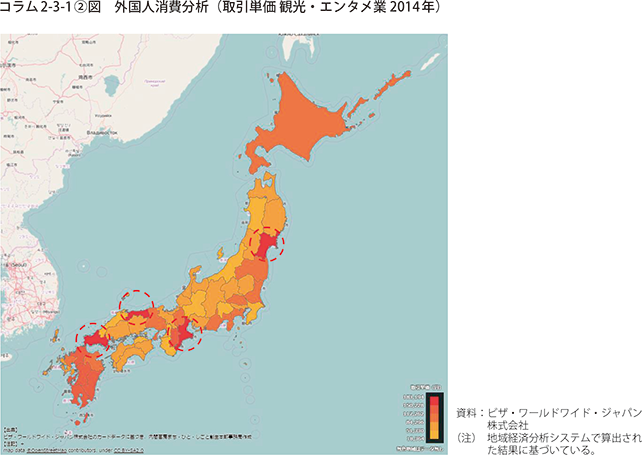

外国人消費分析とは、本システムの中の観光マップの中にある、2015年12月に拡充した機能であり、都道府県単位で、訪日外国人(地域別・国籍別)の部門別カード消費額や取引件数、取引単価、消費額の推移をマップやグラフに表示することで、地域における訪日外国人の消費額や消費単価を把握することができる(データは2012年8月から2015年7月までの月次データ。国名はカード保有者の居住地を表している。また、VISAカード消費額の各国におけるシェアを基にクレジットカード全体の金額へ拡大推計を行っている。データ出所はビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社のクレジットカードデータ)。例えば、2014年の観光・エンタメ業における取引単価について見てみると、1件当たりの取引単価では、東京都、大阪府といった主要都市ではなく、宮城県、三重県、鳥取県、山口県といった地方の方が1件当たりの取引単価は高いことが分かる(コラム2-3-1〔2〕図)。

■外国人消費花火図

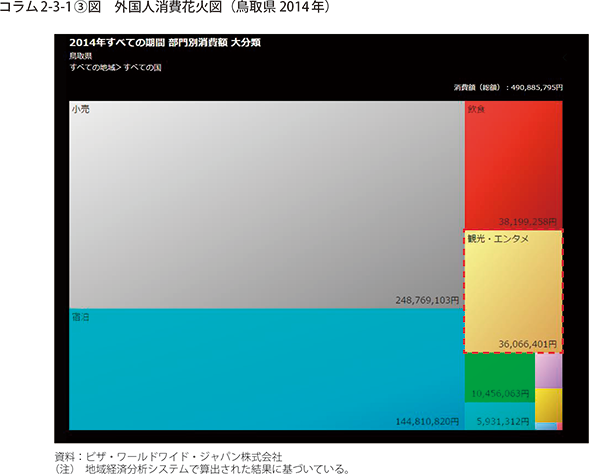

外国人消費花火図とは、クレジットカードのデータに基づき、訪日外国人(地域別・国籍別)の部門別カード消費額(総額)を四角の大きさで表示することで、地域における訪日外国人の消費行動を把握することができる図である(データについては外国人消費分析と同様のものを使用)。例えば、コラム2-3-1〔2〕図の外国人消費分析(取引単価 観光・エンタメ業2014年)で取引単価が高かった2014年の鳥取県の外国人消費花火図を見てみると、年間消費額のうち50.6%が小売、29.5%が宿泊による消費であり、取引単価が高かった観光・エンタメ業については僅か7.3%であることからも、今後単価が高い観光・エンタメ業に力を入れていくことで、県内においてよりインバウンド消費を獲得できると考えられる(コラム2-3-1〔3〕図)。

そのほか、インバウンド消費を獲得するために活用できる機能として、以下のものが本システムで利用可能である。

■外国人訪問分析

外国人訪問分析とは、国籍別・訪日目的別(「全ての目的」or「観光・レジャー目的」)の外国人の訪問人数を、都道府県単位でマップやグラフで表示することができる機能である。この機能により、どの国からの観光客に対して観光施策を重点的に展開していくべきかの検討等が可能になる。

■外国人滞在分析

外国人滞在分析とは、都道府県・市区町村への訪日外国人の滞在状況を、月別に昼間(14時)と夜間(4時)に分けて表示することができる機能である。この機能により、訪日外国人の宿泊動向等を把握することができ、どの国からの観光客に対して観光施策を重点的に展開していくべきかの検討が可能になる。

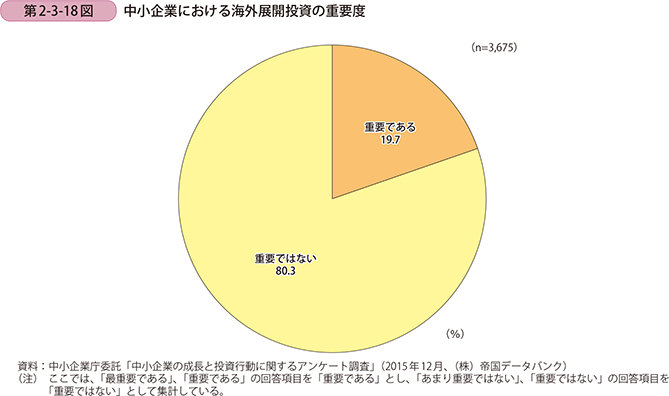

■中小企業における海外展開投資の重要度

最後に、我が国の中小企業における海外展開投資の重要度について見てみる(第2-3-18図)。これによると、海外展開投資を重要視していない中小企業が約8割も存在していることが分かる。

以上、本節では我が国の中小企業の海外展開投資の効果と実態について見てきたが、海外展開投資により海外需要の獲得に取り組む企業も徐々に増えてきてはいるものの、企業全体に占める割合で見ればまだまだ少なく、海外展開投資を重要ではないと考えている企業もかなり高い割合でいることが分かった。

しかし、第2-3-3図で示したとおり、海外展開投資を行うことで海外市場の開拓、売上の拡大といった効果を実感している企業がいることからも、今後我が国の中小企業が、内需が縮小する中で稼ぐ力を強化していくためには、海外展開投資による外需の獲得が重要である。

事例2-3-3. 株式会社南部美人

コーシャ認証取得により日本酒の海外輸出を強化することで

業績を向上させている企業

岩手県二戸市の株式会社南部美人(従業員30名、資本金2,000万円)は、1902年創業(創業100年超)の地元の清流の水を使って清酒を製造している老舗企業である。

日本酒の国内需要が飽和状態であり、若年層を中心として日本酒離れが進み、年々業績も落ち込む中で、同社の五代目の久慈浩介社長は、高校時代に米国に留学した経験から、日本酒の海外輸出により外需を獲得することを決意。日本酒の海外輸出を志す酒造業者を集め、海外での日本酒の普及と日本酒の国際化を支援する任意団体「日本酒輸出協会」を発足させ、セミナーや試飲会の開催といった日本酒の輸出に向けた活動を積極的に行った。また、海外での活動当初は、現地で営業活動を行う際に言葉の壁が大きく、商談の際に自社商品の優位性や製造工程を説明するのに苦慮したが、海外コーディネーターが同行営業を行うことで言葉の壁を克服し、日本酒の海外輸出を本格的に開始することができた。

輸出を開始した当時は、4号瓶12本、一升瓶6本だけという少量の出荷であったが、販売先に何度も足を運び、営業活動を強化し、さらに英語のネーミング「サザンビューティー」を付け、ラベルも英語表記にするなど日本酒に対する理解を深めるための取組を続けた結果、徐々に認知度、輸出販売先が増加していった。

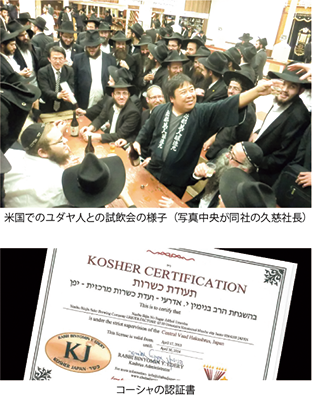

さらに、2013年には、ユダヤ教の教義に厳格に従った安全な食品であるという証である「コーシャ」の認証を同社の日本酒と糖類無添加梅酒で同時に取得、商品の高付加価値化に成功。1997年に輸出を開始後、米国において徐々に販売量を増やしていったが、海外では日本料理店等の限られた場所でしか日本酒は販売されておらず、一般のお客様の目に留まる機会は少ないことが分かった。また、最近の米国では、このコーシャ認証を受けた商品が、スーパーマーケットの商品の30%程度を占めるほど普及しており、さらに「安全で健康的なイメージが高い」という理由から、ユダヤ教徒やユダヤ人だけではない米国の消費者がコーシャ食品を購入しており、さらに日本酒ではほとんどこのコーシャ認証が取得されていないことも分かった。このことから、他社との差別化を行い、販路を拡大して輸出量、売上を拡大できると考え、コーシャ認証の取得を決意した。

コーシャ認証取得のためには、生産工程、保管倉庫等の詳細確認、現場でのコーシャ認証取得商品と取得していない商品との原材料の混在の有無等、原材料の受入から製品の出荷までの各工程の確認作業が必要となりコストも時間もかかったが、コーシャ認証取得により、認知度とともに販売数も増加し、2014年の海外向け売上高は対前年比1.2倍を達成した。

同社が輸出に成功した要因としては、海外展開を行うにあたり久慈社長が自身で考えていた海外展開の目的、ビジョンを全社員に明示、周知した上で、素早く意思決定を行い、全社員が一丸となって海外展開に取り組んだためである。また、海外事業を軌道に乗せるために、久慈社長がメインになって舵をとり海外事業に注力し、他方で国内の事業がおろそかにならないように、周囲がサポートする体制をとったことも成功要因の一つである。

コーシャ認証取得により、今まで輸出できなかったイスラエル、北欧、東欧等にも今後輸出開始予定であり、更なる業況の拡大が見込まれる。久慈社長は、「世界基準の安心安全の証明であるコーシャの認証を日本酒とリキュールで受けた会社として、日本の伝統文化の素晴らしさを今後も世界へしっかり伝えていきたい。」と力強く語っている。

事例2-3-4. WILLER TRAVEL株式会社

訪日外国人旅行客を対象とした商品開発、マーケティングにより

インバウンド消費の獲得に成功している企業

大阪府大阪市にあるWILLER TRAVEL株式会社(資本金7,000万円)は、高速バス等による旅行サービスを提供するWILLER ALLIANCEグループのうち、インターネットを活用し、自社サイト、他社の旅行サイト等を通して、高速バスや航空券、フェリー、宿・ホテル等の幅広い商品の販売を行っている企業である。また、WEBサイト・システムの運営から新規会員獲得のためのリスティング広告10、ディスプレイ広告11等からメールマガジン等の既存会員活性化施策まで一連のWEBマーケティングも自社で運営をしており、現在利用者の98%がインターネットからの予約である。

「世界中の人の移動に、バリューイノベーションを起こす」ことをグループミッションとし、訪日外国人旅行客が徐々に増えてきた2009年から、訪日外国人旅行客は空港・市内間の移動や、市内・周遊観光等にバスを活用する可能性があることから、訪日外国人旅行客の需要を取り込むために、他社に先駆けてITを活用した訪日外国人旅行客向けのビジネスに取り組むこととした。

具体的には、訪日外国人旅行客専用の商品を開発するほか、自社予約サイトの英語・中国語・韓国語の多言語対応、オンラインクレジット決済システム、多言語対応できる外国人スタッフを店舗に配置し、そのほかのスタッフには英語講習を実施することで訪日外国人旅行客に対応できる体制を構築した。さらに、バスターミナルでは英語による館内アナウンス、バス車内においても、各国語によるアナウンスを開始した。マーケティングについても、各言語サイト上で広告を掲載しており、さらにリスティング広告も実施することで、訪日外国人旅行客からの認知度を高めている。

これらのインバウンド対応に取り組む上で、同社を含むグループ全体で行われるグループ経営会議で、訪日外国人旅行客向けのビジネスのビジョンを策定し、そのビジョンについては3か月に一度行われる戦略共有会議で全従業員に周知を行った。また、インバウンド対応のビジョンについても事業計画に落とし込み、策定された計画については、1か月ごとに効果検証を行い軌道修正しながらインバウンド需要の獲得に努めていった。

このような着実な取組により、徐々にインバウンド需要の掘り起こしに成功、利用者は毎年増加しており、2014年の年間利用者7万人に対し、2015年は欧州、アジアを中心に利用客年間約10万人と前年比143%を達成、その後も順調に推移している。

さらに、2015年9月より、訪日外国人旅行客が日本全国の高速バスを検索・予約でき、英語・中国語・韓国語の3か国語に対応したサイト「JAPAN BUS LINES」の運営を開始した。同社で大都市と地方の全てをつなぐ路線を確保することで、地方においてもインバウンド消費を促したいものの、現実的に厳しいために同サイトを構築。全国のバス事業者に同サイトに登録してもらうことで、訪日外国人旅行客は同サイトによりワンストップで日本全国の路線バスを予約・購入できるようになる。今後は、対応言語の拡大、一般路線バス等にも対応することで、更なるインバウンド消費の獲得を強化していく。

また、2016年3月には、地方創生に取り組むための地域商社機能を有した同社のグループ会社であるWILLER CORPORATION株式会社と株式会社umariの協働により、訪日外国人旅行客に「日本の『食』の素晴らしさを体験していただく」ことを目的に、2階建のレストランバス12を国内で初めて開発。今後新潟県で農園での収穫体験や観光を楽しみながら地域の食を楽しんでもらうコースを企画している。それに合わせて、同社でも、株式会社umariとの協働により、地域の魅力的な「食」と「移動」を融合させ新たな食の体験コンテンツを集めた「NIPPON Travel Restaurant」を同社のホームページ内に立ち上げた。同サイトで地域の魅力ある食のコンテンツを国内のみならず国外へも情報発信を行い、地方の様々な土地へ外国人旅行客が訪れることで、地方創生とインバウンド消費の更なる拡大を目指している。

10 「リスティング広告」とは、検索エンジンで一般ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を検索結果画面に表示する広告のことをいう。

11 「ディスプレイ広告」とは、WEBページの一部として埋め込まれて表示される、画像や動画等による広告のことをいう。

12 ここでいう「レストランバス」とは、1階に冷蔵庫やシンクのほか料理が作れるキッチンが整備され、2階には乗客25人が着席できる座席とテーブルが設置されており、さらにバスの2階の天井が開閉式の透明の屋根になっており、暖かな天気の良い日にはオープントップで開放的な景色を眺めながら、バスの車内で食事を楽しむことができるバスのことをいう。