第3章 中小企業における海外需要の取り込み

第1部及び第2部第1章で見てきたように、我が国は少子高齢化に伴う総人口、生産年齢人口の減少という構造的な課題から、国内需要は縮小していく可能性がある。他方で、第2部第1章で見てきたように、海外市場は拡大しており、また訪日外国人旅行客数も増加傾向にある。さらに、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定を背景に、貿易面も含めて、海外との関係は一層深化していくと考えられる。このような状況を踏まえれば、中小企業の売上拡大のためには、海外需要を獲得することも重要である。

本章では、まず、海外展開を巡る動向の変化を確認した上で、第2部第2章に引き続き、「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」に基づき、海外展開投資の効果・現状・課題について分析を進めていく。なお、本章では海外展開の中でも輸出(直接輸出1・間接輸出2含む)、直接投資3並びにインバウンドへの対応4(以下、「インバウンド対応」という。)の三つの投資について取り扱い、今後の海外展開投資の在り方について検討していく5。

1 直接輸出とは、企業が自己又は自社名義で通関手続きを行った輸出をいう。

2 間接輸出とは、自国内商社や卸売業者、輸出代理店等を通じて行った輸出をいう。

3 直接投資とは、出資により海外に法人を設立すること、及び、企業が海外現地法人に資本参加することをいう。

4 インバウンドへの対応とは、海外から訪日した外国人旅行客に対して自社の財・サービスを販売・提供することをいう。

5 海外展開には、輸入、海外企業との業務提携等も含まれることもあるが、本章では主として扱わないこととする。

第1節 海外展開を巡る動向の変化―TPPを契機とした海外展開の重要性―

中小企業の海外展開の実態について論じるにあたり、まずは2015年に合意されたTPP(環太平洋パートナーシップ)協定について概観したい。

2015年10月5日、日本、米国、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ブルネイ、豪州、ニュージーランドの12か国が参加する環太平洋パートナーシップ(以下、「TPP」という。)協定が合意に達した。TPPにより、世界のGDPの約4割、我が国からの輸出額の約3割を占める経済圏において、関税撤廃や投資、サービスの自由化、知的財産の保護、電子商取引、ビジネス関係者の一時的入国等幅広い分野で新しいルールが構築され、巨大で高いレベルの自由貿易圏が形成されることとなる。このため、本合意は製造業のみならずサービス業も含めた多様な中堅・中小企業の発展の契機となることが期待される。

TPPでは、我が国が輸出する工業製品について、最終的には輸出額で見て99.9%の関税が撤廃されることとなる。例えば、自動車部品については、米国(現行税率主に2.5%)への輸出において、輸出額の8割以上の即時撤廃で合意しており、カナダ(現行税率主に6.0%)への輸出についても、輸出額の9割弱の関税が即時撤廃されることで合意している。このような関税削減は、中堅・中小企業自らの輸出拡大のみならず、大企業の輸出拡大を通じても中堅・中小企業の事業に大きなメリットを与える。加えて、TPPでは、繊維・陶磁器等、地方中小企業に関連する品目についても関税撤廃を実現している(例:陶磁器は対米国輸出額の75%を即時撤廃。タオルは米国の現行税率9.1%を5年目に撤廃、カナダの現行税率17%を即時撤廃)。

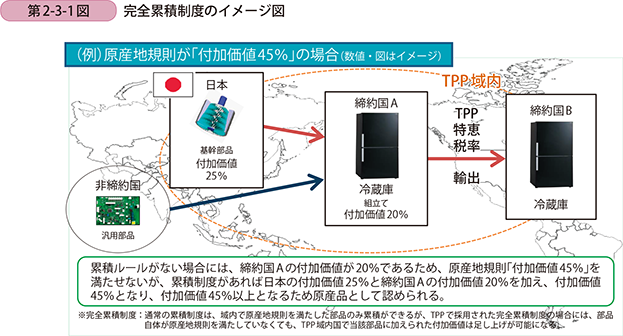

また、原産地規則においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制度が採用された(第2-3-1図)。これにより、1か国だけではなく、TPP域内における付加価値等の足し上げにより原産地規則を満たすことができるため、より多様な生産ネットワークでTPPを活用することが可能になり、日本国内から部品等を輸出する企業にもメリットがある。

さらに、TPP協定では、投資や国境を越えるサービスの自由化を実現している。例えば、投資受入国が、投資活動の条件として、投資家に対し、技術移転要求(特定の技術、製造工程や財産的価値を有する知識を自国内の者に移転するよう要求すること)やロイヤリティ規制(ライセンス契約に定める使用料を一定の率又は金額にするよう要求すること)等を行うことが禁止される。加えて、「国」対「投資家」の紛争解決手続(ISDS)の導入により、中堅・中小企業が相手国政府から不当な扱いを受けて損害を被った際に、直接、国際仲裁へ訴えることが可能になる。

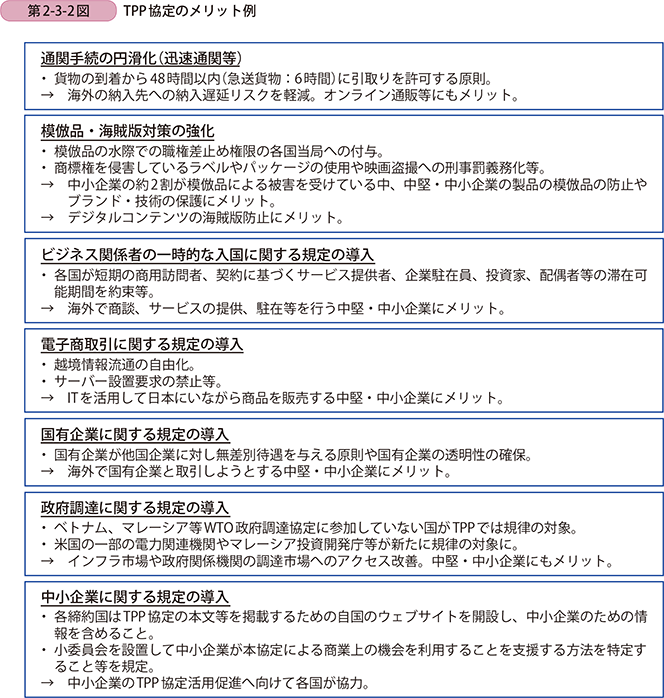

また、ベトナム及びマレーシアでは、コンビニ等小売業への外資規制の緩和が行われることとなっているほか、ベトナムでは、劇場・ライブハウス等のクールジャパン関連、旅行代理店等の観光関連といった幅広い分野での外資規制の緩和が行われることとなった。これらの規制緩和を契機に、例えば、食品や日本各地の特産品等を生産する中堅・中小企業がコンビニと連携することで海外展開を行うなど、サービス産業も含めた幅広い分野での海外展開へのメリットが期待できる。そのほか、TPPによりもたらされるメリットの例をまとめたものが第2-3-2図である。

事例2-3-1. 株式会社浅井農園

オランダ式栽培技術の導入により高い生産性を実現させている農商工連携事例

三重県津市の株式会社浅井農園(従業員13名、資本金5,000万円)は、花・植木の生産及び造園緑化事業と、トマトを中心とする農産物の研究開発、生産及び流通開発を行っている企業である。

同社は1907年に当初は緑化樹の生産・販売業で創業し、最盛期は年商5億円までの業績であったが、バブル経済の崩壊後、ライフスタイルの変化に伴い植木の需要も減少し、売上は最盛期の十分の一にまで落ち込んだ。同社の浅井雄一郎社長は、大学時代に米国の種苗会社でのインターンを通して、米国式農業に比べて我が国の家族経営型農業の生産性の低さに気付き、我が国の農業を変えたいという気持ちを強く持っていた。また、静岡県の肥料会社でのミニトマトの試験栽培と栽培方法のシステム化の経験を通じて、トマトの可能性に気付いたことから、ミニトマトの研究・生産販売事業を通して、家業の立て直しができると考え、実家に戻り社長に就任、新規事業としてトマトの施設園芸事業を開始した。

ミニトマトの試験栽培を始めた当初は、野菜栽培のノウハウがなかったためかなり苦戦していたが、三重大学の西村教授に勧められ、三重大学大学院に入学、ゲノム技術を使ったトマトの品種改良研究を開始した。また、温室栽培システムで世界最大手のオランダの会社のシステムを導入し、ハウス内の温度や湿度、二酸化炭素の量の制御を行い、さらにオランダのコンサルタントからアドバイスを受けながら、生産性向上に注力した。さらに、流通についても、常に消費者のニーズが把握できるように、農協等を間に挟まずに直接販売で行うことで、徐々に取引先を開拓していった。

販路を海外に拡大させ海外需要を獲得していくために、4年前に一度ベトナムに生産拠点となる現地法人を共同出資で立ち上げる計画をしたものの、現地パートナーとのトラブルのため失敗してしまった。その反省を活かし、今度は浅井社長が自ら海外へ行き、海外の市場の調査を行い、信頼できる現地パートナーを見付け、さらに海外と円滑な取引ができるよう語学力のあるグローバル人材と博士課程を取得した中国人を雇用することにより、海外展開できる体制づくりを行った。それにより、現在は中国やシンガポール等のアジア諸国へ、トマトをはじめとする高品質な農産物の輸出を行っており、海外の売上も徐々にではあるが伸びてきている状況である。

また、2013年には、工業や商業のノウハウを取り入れた新たな農業に挑戦するべく、辻製油株式会社65%、同社20%、三井物産15%の農商工が連携した共同出資により、「うれし野アグリ株式会社」を設立、2014年9月には総面積2ヘクタールの大規模な植物工場が完成。太陽光と隣接する辻製油のバイオマスボイラー由来の工場排熱を温室の温度管理に活用するとともに、センサーやコンピューターによってトマトに最適な温度管理を行う最先端の技術を駆使して高品質のミニトマトの生産・販売を手がけ、また、ハウス内での作業手順を標準化することにより、高い生産性を実現している。

同社の浅井社長は「農商工が連携したビジネスを今後も拡大していくとともに、若手の農業経営者を集めて、我が国の「農と食」産業の海外展開を促進することで、グローバルな食市場を獲得していきたい。」と語っている。