2 我が国経済の長期的推移

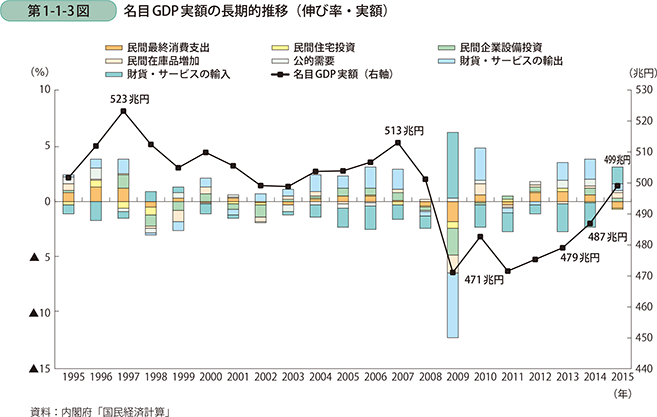

続いて、長期的に我が国の経済がどのように推移してきたのか、アベノミクス「新・三本の矢」の一つである、「希望を生み出す強い経済」で、「名目GDP600兆円」と、目標としても用いられている、名目GDPを元に確認していく。名目GDPのここ20年の推移を見ると、1990年代中頃までは、個人消費・設備投資・公需・輸出に支えられ、前年比増を続けていたが、1990年代後半から2000年代前半にかけて、住宅投資・設備投資を中心に落ち込みを見せた(第1-1-3図)。その後2007年までは、輸出と設備投資を中心に緩やかに回復していたものの、2008年・2009年とリーマン・ショックに伴う設備投資・輸出の大幅減から大きく落ち込んだ。その後は横ばい傾向で推移していたものの、2013年には、個人消費・設備投資・輸出が押し上げ要因として働き、479兆円と前年を上回った。2014年においては、個人消費は伸び悩んだものの、輸出・民間在庫品増加・公需が増加に寄与し、487兆円となった。直近の2015年においては、原油価格下落の影響による輸入の減少が押し上げ要因として働いたこともあり、499兆円と更に増加した。

名目GDPの水準は、2012年以降は上昇を続けており、持ち直しの動きを見せているものの、90年代後半やリーマン・ショック前の水準には達していない。

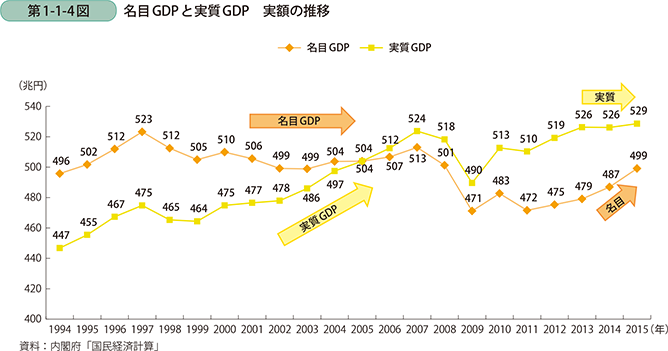

名目GDPは実際に市場で取引されている価格に基づいて推計されており、インフレ、デフレによる物価の変動が反映されていないため、物価の変化を取り除いた実質GDPの動きを見てみる(第1-1-4図)。1990年代末期から2006年にかけて、名目GDPが横ばいからやや低下傾向で推移していたのに対し、実質GDPは緩やかに成長しており、デフレ局面にあったといえる。2008年、2009年は両者ともリーマン・ショック後の落ち込みを見せたが、実質GDPについては、それ以降は緩やかに回復しているものの、名目GDPについては、回復が2012年以降とやや遅かった。足下の2015年では、名目GDPの伸びが実質GDPの伸びを上回っており、デフレ状況ではなくなりつつあることがうかがえる。

以降では、GDPを消費、投資、輸出入等の項目ごとに見ていき、それぞれの水準と足下の推移を確認する。また、各項目について関連する指標も確認し、推移の要因についても考察する。なお、民間在庫品増加については、全体に占めるウエイトが小さいため、ここでは割愛する。