第3節 地域振興や賑わいの創出に取り組んでいる事例

本節では、地域振興や賑わいの創出に取り組んでいる小規模事業者や商店街について下記の4事例を紹介する。

事例2-3-8 株式会社オートスナック(栃木県鹿沼市)

代表取締役 三品 浩文 氏

〈自動販売機の運営管理業務、清涼飲料水小売・卸、自販機活用による地域情報配信〉

事例2-3-9 阿蘇 はなびし (熊本県阿蘇市)

代表取締役 宮本 博史 氏

〈飲食業〉

事例2-3-10 アンジェリーナ(兵庫県宝塚市)

店長 佐原 ナオミ 氏

〈バレエ・ダンス用品、楽屋用品、天使雑貨、美容グッズ、宝塚みやげの仕入・販売〉

事例2-3-11 有限会社松田水産(福井県あわら市)

代表取締役 松田 晃一 氏

〈魚介類電子取引の相場順応システム販売管理〉

事例2-3-8:株式会社オートスナック(栃木県鹿沼市)

(自動販売機の運営管理業務、清涼飲料水小売・卸、自販機活用による地域情報配信)

〈従業員5名、資本金1,000万円〉

「自動販売機を活用した新ビジネス」

「新たな広告媒体でおこなう地域振興」

◆事業の背景

順調だった経営が一転。

役所などの入札制による大きな打撃。

栃木県鹿沼市を中心に約350台におよぶ自動販売機のオペレーション業務をおこなっている株式会社オートスナックは、昭和48年の創業以来、着実に業績を伸ばし続けてきた。同社は現在、大手飲料メーカーと特約代理店契約を結び、自販機の飲料の充填や、自販機の新たな設置場所の開拓などを行っている。社員は全部で4人だが、ピーク時の平成20年ごろには売り上げが3億円近くまでのぼったという。そんな順調だった会社運営を一転させたのは “入札制度”だった。

「平成21年ごろから、役所や公共施設の自販機設置には入札制が導入されるようになりました。従来、こうした場所への自販機は、地域の貢献なども考慮され、地元の企業が優先的に設置できていました。ところが、入札制が導入されると大手の設置会社が参入を始め、儲けを度外視した応札をする企業もあらわれました。そうなると私たち小さな会社は太刀打ちできません。」

そう話すのは、同社の代表取締役・三品浩文氏だ。日本自動販売機工業会の調べ(平成25年)によると、飲料水の自販機は、全国におよそ259万台が設置されている。1台当たりの年間の販売額は約86万8,000円であり、1か月平均は約72,000円となる。しかし、鹿沼市で1か月に70,000円も稼働する自販機は少ないと三品氏は言う。

「鹿沼市の街道沿いの自販機でも、月の平均売上げは20,000~30,000円です。ところが、役所など人の集まるところでは、1か月に20万円稼働するものもあります。こうした場所が確保できなくなるということは、大きな痛手でした。」

◆事業の転機

せっかくのチャンスを無駄にしたくない。

前向きな姿勢で創り出した新しいビジネススタイル。

そんなとき、鹿沼商工会議所の君島敏之氏から「自販機を利用した地元企業の広告事業をしてみないか。」と声をかけられた。缶飲料にQRコードを貼り付け、企業のホームページに導くというもの。企業のコンピュータサポートを手がけるPNCネットワークサポート株式会社の指弘一氏の発案だった。三品氏はこの提案はビジネスチャンスであると同時に、地域振興のチャンスと感じた。

「私たちの仕事は、取引先(自販機の設置場所を提供してくれる店舗や企業など)も、商品を買っていただくのも“地元”です。そのためにも、鹿沼にはもっと元気になってもらいたいし、“生まれ育ったこの土地に何かのかたちで貢献したい”とかねてから思っていました。君島さんのお話は、そのいい機会を与えてくれたと感じたのです。」

ところが、この案は「飲料のパッケージデザインを損なう」という理由で、自販機の所有者である飲料メーカーの許可が下りなかった。諦めきれない三品氏は「せっかくのチャンスを無駄にしたくない」と、代替案を考えはじめた。そんなある日、コインパーキングの現金収納機が領収書を発行する光景を目にし、“ジュースと一緒にクーポンを発券する”というアイデアを思いついたのだ。

「まずは“自販機でクーポンを配布している会社”を探してみたのですが、日本中を探してもなかなか見当たらず、“無いのなら、自分で作ってしまえ”と考えるに至りました。」

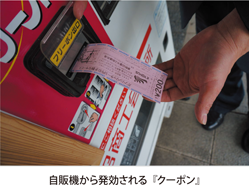

数日かかって小型プリンターを製作してくれる会社を探し当てた。地元の板金業者に取り付けを依頼し、再び飲料メーカーと交渉すると、「自販機に傷を付けなければ」という条件で許可が下りた。そして平成22年、プリンター付き自販機『フリーポン』が誕生。広告主は、君島氏が商工会議所の会員事業所に声かけをし、協賛を募った。コンピューターの管理やクーポンのデザインなどは指氏が担当し、三品氏を加え、三位一体での船出となった。

◆事業の飛躍

クーポンが発券される前代未聞の自動販売機。

2年後には、さらに進化を遂げた2号機が登場。

『フリーポン』とは、自販機でジュースを1本購入するとプリンターから広告付きのクーポンが発券されるシステム。広告主は多岐にわたり、地元のパン屋さんなどの小規模な商店から、車のディーラーや携帯電話販売店にまで及んだ。これらの協賛企業の中からランダムに選ばれた1社分の社名とサービス内容がクーポン券にプリントされてくる仕組みだ。サービス内容は「○○商店 お会計から200円の値引き」や、「○○精肉店 ハムカツ1枚サービス」とさまざま。景品表示規制法により1枚あたりのサービスの上限は200円までと決められているが、缶飲料の単価と比較すると、ユーザーはかなりのお徳感が得られることがわかる。また、印刷されている企業以外に持っていっても、協賛企業であれば、その企業のサービスを利用することもできる点も大きな魅力だ。

スタート以降、『フリーポン』搭載自販機は少しずつ数を増やしていった。しかし、クーポン券には1社分の企業名しかプリントされないため、広告効果に疑問を持つ協賛企業もあったという。そこで2年後には、この問題を解消すべく、『フリーポン』2号機が製作された。こちらには、プリンターに加えて液晶ディスプレイを搭載し、このディスプレイには協賛企業のCMが24時間流れる仕組みになっており、その結果、設置台数は70台、協賛企業は20数社にまで伸びてきた。

「今年の2月には、大手レンタル店、大手カラオケ店に協力をお願いして、“飲料を購入した人にクッキーやゼリー等のお菓子を進呈”という期間限定クーポンで実証実験を行いました。すると、月間1,400枚以上のクーポンが利用されるという結果が出たのです。使い方次第では、十分に効果を発揮する媒体であるということが、あらためて認識できました。」

◆今後の展開と課題

『フリーポン』の認知度が拡大していくのと同時に、

「地域振興の思い」も地域に広がっていくのを実感。

『フリーポン』の認知度が高まるにつれ、三品氏の「地域振興に貢献したい」という思いも、少しずつ地元に浸透しているようだ。

「自販機の設置場所は、各会社の奪い合いが非常に激しいです。そのため、他メーカーとの入れ替えなども茶飯事です。ところが、『フリーポン』搭載の自販機はこれまで1台も撤去依頼がきていません。みなさんがこの自販機を置くことで、少なからず“地域振興に貢献している”という意識を持ってくれているあらわれなのかも知れませんね。」

さらに、今後は『フリーポン』をパッケージ化し、全国展開していく予定だという。そのために、プリンターと液晶ディスプレイに加えて無線データ通信機能を備えた新システムを完成させ、増え続けるフリーポン端末をネット経由でクラウド制御する計画を立てた。総製作費は1,700万円かかったが、「新ものづくり補助金」が採択され、1,000万円の支援がそこに当てられた。

「2020年には、東京オリンピックで海外からたくさんのお客さんがやって来ます。そのとき、スタジアムや選手村の近くに『フリーポン』を設置していただき、複数の国の言語でお店が案内できれば、地元のお店の集客にも役立てていただけると思うのです。味はいいのにお客さんが来ない、良いものを作っているのに立地が悪くて目に留まらない、そんなお店が日本にはたくさんあるんじゃないでしょうか。そんな店に光を当てることこそ、『フリーポン』の役目だと思っています。」

すでに、窓口である君島氏の元には、他県の商工会議所から問い合わせが集まっているという。「鹿沼の地域振興」から生まれた新しいコンテンツが、日本中の振興に役立てられる日も近い。

事例2-3-9:阿蘇 はなびし(熊本県阿蘇市)

(飲食業)

〈従業員4名、資本金500万円〉

「二代目を中心とした若いパワーで

消え入りそうだった商店街の灯を再びともす」

◆事業の背景

父親の飲食店を継承、ふたを開ければ経営状態は最悪。

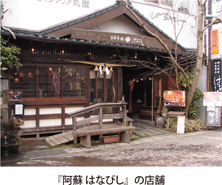

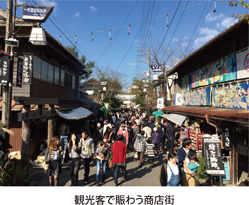

世界有数の巨大カルデラにすっぽりと収まり、「阿蘇ジオパーク」をはじめとする数々の美しい景勝地を有する熊本県阿蘇市。全国の“阿蘇神社”の総本社である「阿蘇神社」にも、毎年多くの観光客が訪れる。そのお膝元、参道としては珍しい横参道に位置するのが「阿蘇一の宮門前町商店街」で、全長約250メートルの通りには、飲食店や喫茶店、雑貨店など30を超えるお店が軒を連ねる。郷土料理「つんきりだご汁」「田舎いなり」「あか牛 牛カツ重」が看板メニューの飲食店『阿蘇 はなびし』も、その一つ。代表取締役である宮本博史氏の父が平成9年に始めた店である。

宮本氏は地元工業高校の建築科を卒業後、専門学校、住宅メーカーを経て、カナダに留学。ログハウスの勉強をし、将来は工務店を起業するつもりでいた。ところが、店のオープン時に父親に呼び戻され、手伝わされたことで、その後の人生が大きく変わっていく。

「今でこそ、商店街に多くのお客さまが足を運んでくださっていますが、12~13年前は本当に閑散としていました。通りに人がいないんですから、店にもお客さまなんて来ません。当然、経営も思わしくなく、手伝い始めて1年ぐらいしたある日、父が店の権利書を持ってきて、『この店はお前が継げ』と代表権を手放したんです。帳簿を見たら、いつ倒産してもおかしくない経営状態でした。」

しかし、手をこまねいてもいられない。昼の営業では利益が見込めなかったため、宴会メインの経営にシフト。母親名義の定期預金100万円を元手に、店の奥にあった宴会場をリニューアルした。その後、チラシを配ったり、商工会青年部の知り合いに声をかけ、宴会をしてもらってはどうにか食いつないでいたという。

◆事業の転機

商店街の灯を消してなるものか。

二代目を中心に『若きゃもん会』を結成。

商店街がこんなにも寂れてしまった原因はなんだろうか。宮本氏が子どもの頃は観光客だけでなく、地元の人々の往来も多く、賑わいをみせていた。ところが、郊外にスーパーなど大型店舗がオープンしはじめると、客足は郊外へ遠のき、昭和50年代を境にどんどん寂しくなっていったという。

「阿蘇神社の参拝客は年間25万人でしたが、その足が商店街に向きませんでした。父たちも商店街を復興させようとがんばっていましたが、空まわりばかり。私は私で、将来に漠然とした危機感をもちながらも、日々の生活に追われ、余裕がありませんでした。そんなある日、地元の新聞に商店街の記事が載ったんです。『新聞に載ったぞ、うちの商店街!』と喜んで新聞を開いたら、『消えゆく灯 客足が遠のき、閑散とした一の宮町宮地の商店街』と……。寂れていく商店街の現状をクローズアップする連載記事に取り上げられていたんです。」

記事が掲載された後、町内の二代目たちが忘年会で顔を合わせた。その席で、『阿蘇 はなびし』の隣にある精肉店『阿蘇 とり宮』の杉本真也氏が、「あんたら5年後に今と同じように商売していると思うか? あんたら5年後にここに住んでいると思うか?」と全員に問いかけた。その問いかけに自分の将来を想像し、危機感を感じた面々は、年明けの平成13年1月、商店街の二代目を中心に『若きゃもん会』を結成。リーダーの杉本氏を筆頭に、メンバー10人で「地元商店街の灯を消してなるものか」と商店街の復興を誓い、真剣に取り組み始めた。

◆事業の飛躍

企画は次々と大成功。商店街の看板商品も誕生。

それからの行動は早かった。まず、夏に行われる『夜市』というお祭りでイベントを開催し、昔のような活気を呼び戻そうと考えた。メンバーは月に2回、定期的に会合を開き、予算や企画内容、許可、場所の確保などを話し合った。課題は多かったが、何度か集まるうちに、豪華景品が当たる福引券を呼び水にしようという話でまとまっていく。景品を買う予算がなかったため、メンバー10人全員がそれぞれ10万円分の福引券を購入し、各自、それを売りさばくことで資金を確保。やや乱暴とも取れるやり方だが、互いに協力しあって全員が売り切った。当日は、農協や銀行の女性職員たちにお願いしてケーキの早食い競争を企画するなど、若者ならではのアイデアで盛り上げた。

「結果をいえば、昔のようにたくさんの人においでいただき、大成功でした。手応えを感じた私たちは、次々と企画を考えては実行していったのです。」

さらに追い風となったのは、平成17年、財団法人阿蘇地域振興デザインセンターの事務局長に、地域活性化コンサルタントの坂元英俊氏が就任したこと。これが『若きゃもん会』にとって大きな刺激となった。

「『商店街の普段の魅力が、観光の資源になる』と教えていただき、看板商品を作ることになったのです。一つ目は、うちの店の“田舎いなり”、二つ目は洋菓子店『たのや』の“たのシュー”というシュークリーム、最後は『阿蘇 とり宮』の“馬ロッケ”という馬肉コロッケです。“馬ロッケ”の開発には本当に苦労して、数え切れないほど試作品を作りました。そんな活動をしているうちに、商店街としてのおもしろさをもっと外の人にも知ってもらいたいという思いが募り始めたのです。」

◆今後の展開と課題

商店街が一丸となる。常に新しい仕掛けを実行。

魅力ある観光地として人を集めるために景観を重視し、各店舗の看板をモノトーンに統一。落ち着いた雰囲気が醸しだされるようになった。そこへさらに風情を添えたのが、通りのいたるところにある水飲み場だ。

「もともと商店街には地下水が豊富に流れ出ていました。そこで、父が水道管を道路側へ通し、店先に趣のある水飲み場を作って、“水基(みずき)”と名付けたんです。ほかの店舗にも水基の設置をうながしたところ、14店に賛同していただき、今では“28水基”が商店街のシンボルにもなっています。」

息子たちのがんばりに父親世代も触発された。通りの両側には桜の木が植えてあるが、ある店主が、通りに畳を敷いて自由に花見をする『お座敷商店街』を提案。即座に実行に移し、平成21年から毎年開催されている。そのほか、阿蘇神社の境内を使った蚤の市など、新しい試みは今も続き、年間35万人近い人が商店街を訪れるようになった。『阿蘇 はなびし』も売り上げは安定し、地元の素材を使ったメニューを開発している。

商店街を蘇らせた若いパワーの牽引車、宮本氏は、現在、全国商工会青年部連合会の会長も務めていて、地元商店街の復活劇について講演する機会も多い。そんな宮本氏はこれからの商店街について「フランスのシャンゼリゼ通りのようにするのが夢です。」と笑う。

事例2-3-10:アンジェリーナ(兵庫県宝塚市)

(バレエ・ダンス用品、楽屋用品、天使雑貨、美容グッズ、宝塚みやげの仕入・販売)

〈従業員1名、資本金1,000万円〉

「町のシンボル・宝塚歌劇団と共に歩み、

その魅力を多くの人に伝えたい」

◆事業の背景

宝塚ファンの美意識を反映させ、

店の存在をアピールする。

母と二代にわたる宝塚ファンである佐原ナオミ氏の店作りへの思いは、平成7年1月17日に関西地方を襲った阪神・淡路大震災にまで遡る。この時、宝塚歌劇団の本拠地である兵庫県宝塚市は甚大な被害に襲われた。「タカラヅカの灯を消すな!」との号令のもと、ファンや関係者らの努力によって震災から74日後の3月31日には宝塚大劇場での公演が実現したが、観客は震災前から明らかに激減していた。復興を目指し、平成12年、阪急宝塚駅から宝塚大劇場に向う『花のみち』に商業ビル『花のみちセルカ』1番館および2番館が完成。佐原氏は宝塚歌劇団を象徴するあこがれの道にできたビルの入居事業者募集に真っ先に名乗りをあげ、宝塚ファンを対象にしたショップ『アンジェリーナ』を開店した。

「宝塚ファンとしての私自身の目を通し、あったらいいなと思う商品を仕入れることを心掛けました。たとえば、ファンにはそれぞれ自分が応援しているタカラジェンヌがいて、公演ごとに化粧前やミラーなどの楽屋用品をプレゼントすることが多いのです。でも、以前から魅力のある商品を置いている店は少数でした。“どこでも買える”とか、“自分でも作れる”と感じるものにプレゼントとしての魅力はありませんよね。そこで、作家の手による一点ものを置き、美意識の高い宝塚ファンの方々に少しずつ認知されるようになっていきました。飾りや色のオーダーメイドを受けつけたことも高評価につながったのだと思います。」

また、宝塚音楽学校の受験用レオタードを扱ったことも同店の評判を高めた。受験規定で単に「黒、丸首、七分袖」と記されているレオタードには、実は宝塚をよく知る業者でなくては作りえない独特の黄金比率がある。佐原氏は作家とのネットワークを通じて、黄金比率を理解している業者からの仕入れに成功し、未来のタカラジェンヌを目指す受験生にも重用されるようになったのだ。

こうして震災の復興が進むとともに、宝塚のおなじみの場所として、『アンジェリーナ』は広く認知されていった。

◆事業の転機

宝塚ファンのファミリー客が減少、

ターゲットの拡大が命題に。

宝塚ファンの支持によって軌道にのったアンジェリーナだが、平成15年に阪急宝塚駅の東にあった『宝塚ファミリーランド』が閉園したときは苦境に立たされた。

「ファミリーランドは、宝塚ファンのお母さんが観劇する際、一緒に来訪した旦那さんやお子さんが遊びながら待つことができる、貴重な場所だったのです。」

園の閉園とともにファミリーの姿が消え、道行く人が減った町の様子に危機感を覚えた佐原氏は、宝塚ファン以外をターゲットにした店作りの必要性を意識するようになったという。

そんな矢先、宝塚商工会議所から参加を持ちかけられたのが『だいすき宝塚~ワンコインdeスタンプラリー』である。参加店舗は、約1か月の開催期間中、ワンコイン(500円)、ツーコイン(1,000円)、スリーコイン(1,500円)の3種の特典商品を用意し、商工会議所が製作したガイドブックを手に参加店をまわるお客さまに提供するというもの。佐原氏は、『英国製ワールドコレクションの小物入れ』と、アンチエイジング効果のあるタカラジェンヌ御用達の『水素水』をツーコインの商品として提供。また、商品を購入・利用した際にもらえるシールを集めた人の中から抽選でプレゼントされる景品として、テレビ番組でも紹介された人気のスイーツを提供した。

「うれしかったのは、『近所に住んでいるのにこのお店のことは知りませんでした』という方や、『今まで気になっていたけど勇気がなくて入れませんでした』という地元の方が多くいらっしゃったこと。宝塚歌劇団の美しいものに対する美学や感覚は、ファンでない人にも支持してもらえる可能性があることを発見したのです。」

◆事業の飛躍

女性の望みを先取りした商品構成や

きめ細かい接客を徹底。

それ以降、佐原氏は店の商品構成を見直し、ボールペンやサシェ(香り袋)など、500円以下でも買えるものを多く仕入れるようにしたという。もちろん、単に安価であるだけでなく、長年の経験を活かして選び抜いた、美しさ、麗しさを感じさせる商品であることは言うまでもない。

「たとえば、お部屋のホコリ取りにきれいな飾りを施し、『華麗なるコロコロ』というネーミングで並べたところ、よく売れました。当店は、『ご観劇のあとは夢のつづきを花のみちアンジェリーナで』をキャッチフレーズにしていますが、夢のつづきを感じさせる商品、非日常のわくわく感を与えられる商品を置けば、多くの女性が敏感に感じ取ってくれるみたいです。」

一方、接客にも心配りは忘れない。宝塚ファンは、宝塚大劇場の本公演を観劇する際、髪型や化粧、服や靴、バッグなど、細部までこだわり抜いた装いで訪れる。そのため、接客するスタッフの服装はお客さまよりも目立たず、引き立て役にまわることを心掛けている。こうした姿勢は、宝塚のファンでない客層にも通じるだけでなく、誰もが入りやすい雰囲気を作り出した。

今では男性客がホワイトデーのプレゼント選びに来店したり、ゴルフコンペの景品用に女性に人気の綿棒セットが大量購入されたりと、顧客層も広がった。また、受験生向けだけでなく、幼児向けのダンスやバレエ用品を置いたことで、祖父や祖母世代のお客さまが孫へのプレゼントのために来店するようにもなったという。

◆今後の事業展開と課題

町の景観を生かしたイベントや、

魅力ある商品でにぎわいを創出していく。

とはいえ『花のみちセルカ』は、1番館、2番館ともに阪急宝塚駅から離れたところにあるため、店の前まで集客するには、さらなる工夫が必要だと佐原氏は感じている。

「スタンプラリー以外にも、ヨーロッパ風のおしゃれな雰囲気が並ぶ花のみちの景観を生かしたイベントを開催するなど、新しい企画を提案していければと思っています。今年はクリスマスの賑わいも作り出したい。宝塚大劇場の本公演は毎年12月中旬で終わりますが、それ以降はクリスマスだと思えないほど閑散としてしまう。クリスマスプレゼント用に魅力的な商品を提案することはもちろんですが、若い人たちのデートの場所として認知してもらえるようなアピールをしたいですね。もちろん、宝塚歌劇団を愛する者として、まだ一度も公演を見たことのない人に、出会いのきっかけを与えられるような提案もしていきたいと思います。」

事例2-3-11:有限会社 松田水産(福井県あわら市)

(魚介類電子取引の相場順応システム販売管理)

〈従業員2名、資本金2,000万円〉

「鮮魚流通を活性化させるビジネスモデルを」

「福井のあわら温泉から全国に向けて発信」

◆事業の背景

インターネットで入荷情報を可視化する

画期的な企業間取引システム。

有限会社 松田水産が福井県あわら市の芦原温泉で仲卸業者を始めたのは今から約70年前。以来、旅館を中心に、三国港から水揚げされた越前ガニや鮮魚の業務用卸を行ってきた。そんな同社がインターネットによる会員制の卸売りシステム『さかな市場 茂平』を開発し、運用を始めたのは平成13年のことだった。

通常、魚介類は、卸売市場で仲卸業者がセリで買いつけ、利益を上乗せして鮮魚店へ。鮮魚店は旅館や料理店などに販売する。しかし、仲卸の仕入れた商品が、旅館や料理店のニーズに合わなければ、魚は余ってしまう。課題はこのギャップを埋めることにあった。

まず、仲卸はセリが始まる前に、『さかな市場 茂平』ウェブサイトに魚の入荷情報を入力し、公開する。会員(旅館や料理店など)はサイトにアクセスし、入荷情報を参考にして商品を注文する。ごく当たり前の取引と感じるかもしれないが、これまでは決して“当たり前”ではなかった。なぜなら入荷情報は一部の業者間でしか公開されず、魚の入荷量や値段はブラックボックスの中にあるのも同然。調理人たちも、当日市場に足を運ばなければ入荷情報を知ることができない状況だったのだ。

松田水産の代表取締役の松田晃一氏は、システムのメリットについてこう説明する。

「仲卸は、あらかじめ注文量が分かりますから、適正量の魚を確保することができます。一方、旅館や料理店なども仕入れの手間を省くことができる上、どんな食材が手に入るかがいち早くわかるので、メニューが立てやすくなるのです。」

◆事業の転機

売る側、買う側の双方にメリットがあり、

業界を活性化させる大きな可能性がある。

松田氏がこのシステムを思いついたのは、平成11年に卸売市場法が改正され、相対取引が容認されたことがきっかけだ。相対取引とは、卸売業者と買手が一対一で個別に行う取引であり、取引数量などの交渉を事前に行うことができる。ところが実際の現場では、これが順調に機能することはなく、旧態依然とした取引が行われていた。

「魚は本来、旬の時期に大量に獲れたものが最もおいしく、値段も安いのです。ところが、私が取引している旅館さんの注文は、価格や供給が安定した魚ばかりになり、メニューも固定化してきていました。旬の魚を安く提供するという醍醐味がなくなり、私自身もこの仕事に面白味を感じられなくなってきました。古いやり方を変え、情報を可視化してスピーディーに取引できるようにしなければ、業界全体が衰退していく一方でした。」

インターネットについて詳しい知識のなかった松田氏は、福井県の産業支援センターに相談した。「私がやりたいことを説明すると、早速、システムエンジニアを紹介してくださいました。そこで試作の制作に取り掛かったのですが、相手はIT技術については専門家でも、魚や卸売の取引については素人。試作したシステムをテストしながら、『ああでもない、こうでもないと』と、やり取りを続け、ようやく納得できるシステムが完成したのは半年後のことでした。」

仲卸業者は入荷情報に魚種、大きさ、価格だけでなく、鮮度、産地、漁獲方法などの細かいデータも表示することができる。また、旅館、料理店などの購入者は、加工方法、配送時間も指定して発注できる。魚の購入者と仲卸業者が直接取引するということは、これまで間に入っていた“鮮魚店外し”のように思われるかもしれない。しかし、と松田氏は続ける。

「『さかな市場 茂平』の運用がはじまった今も、鮮魚店とは魚の加工や購入者への配送などでお付き合いは継続しています。鮮魚店にとって仕事のやりがいとは、“いい魚を仕入れ、いい状態で提供する”ことです。ところが、今までの流通形態では、鮮魚店は仲卸から魚を仕入れる際には現金で買い、旅館や料理店などには掛売が当たり前。この方法だと代金回収のリスクが高く、そこばかりに気を揉んで、仕事に集中できませんでした。しかし、このシステムでは、購入者が加工や配送料を含めた金額を仲卸業者に支払い、仲卸業者は加工や配送料を鮮魚店に支払います。決済は銀行引き落としなので、代金回収のリスクがなくなり、鮮魚店には本来の“やりがいのある仕事”に専念してもらえると思うのです。」

◆事業の飛躍

特許取得に加え、クラウド化を推進し、

システムを全国展開へ。

システムの運用を開始した平成13年当時、福井県あわら市はIT環境が未整備で、松田さんは1,300万円ものサーバーを自前で購入しなければならなかった。松田さんはこのシステムをほかの仲卸業者などに売り込んだが、投資額が高く、なかなか採用してもらえなかった。

「そこで、特許認定を目指して審査請求をすることにしました。特許庁のお墨付きがあれば、状況が変化するかもしれないと考えたのです。ビジネスモデルが特許を取得する例は珍しいと聞いていたので、大きな期待はしていませんでしたが、4度目の申請で『魚介類電子取引の相場順応システム』は審査を通過し、特許を取得できました。」

それが平成22年9月のことで、水産卸業界では初のITビジネスモデル特許となった。また、そのころにはもう一つの好材料が揃いはじめていた。インターネットのクラウド技術の発達である。

「さっそく福井県が行う新分野スタートアップ支援事業に申し込み、認定後にシステムの再構築を行いました。システムをクラウド化することによって、ノートパソコン一台でも導入が可能になったのです。全国展開を視野に入れて営業展開したところ、福井中央魚卸売市場の仲卸業の福井丸魚さんがシステムを導入してくれました。」

◆今後の事業展開と課題

システムを導入した旅館は、

経理の管理方法を改善して業績躍進。

平成26年には、水産加工品と水産に関わる技術を交換する『第16回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー』に出店し、『さかな市場 茂平』をアピール。そこでの高評価を受け、東京築地中央魚卸売市場の仲卸業・尾辰商店が、システム導入を決定した。また、平成27年3月に行われたアジア最大級の食の専門展示会『FOODEX JAPAN2015』では、尾辰商店と共同出店して漁業関係者以外にもシステムの利点を示した。 「このシステムを導入するメリットは、平成13年からの私たちの実績によって証明することができます。というのも、このシステムで魚を仕入れている旅館などの会員さんの業績は、この十数年間で確実に伸びているのです。旬の新鮮な食材を提供することで、旅館などはメニューのバリエーションが増えたばかりでなく、『経理の管理がしやすくなった』という声もよく聞かれます。魚の仕入れ価格はもちろん、加工賃の内訳もはっきりしていますので、いい魚を安く仕入れるノウハウを活用しやすくなったのでしょう。」

福井での成功例を全国規模に広げていくには、やるべきことがまだまだたくさんあると言うが、松田氏が投じた一石は、業界の未来に必ず大きな意味を持つに違いない。