第2節 地域ブランド化や地域ブランドを活用した事業に取り組んでいる事例

本節では、地域ブランド化や地域ブランドを活用した事業に積極的に取り組んでいる小規模事業者について下記の3事例を紹介する。

事例2-3-5 復幸まちづくり女川合同会社(宮城県牡鹿郡女川町)

代表社員 阿部 喜英氏

〈地域ブランド推進業〉

事例2-3-6 株式会社よしもと葬祭(静岡県静岡市)

代表取締役社長 吉本 純子 氏

〈葬祭業〉

事例2-3-7 潮乃家(秋田県にかほ市)

店主 菅原 寿宏 氏

〈飲食業〉

|

第2部 小規模事業者の挑戦 ―未来を拓く―

|

第2節 地域ブランド化や地域ブランドを活用した事業に取り組んでいる事例

本節では、地域ブランド化や地域ブランドを活用した事業に積極的に取り組んでいる小規模事業者について下記の3事例を紹介する。

事例2-3-5 復幸まちづくり女川合同会社(宮城県牡鹿郡女川町)

代表社員 阿部 喜英氏

〈地域ブランド推進業〉

事例2-3-6 株式会社よしもと葬祭(静岡県静岡市)

代表取締役社長 吉本 純子 氏

〈葬祭業〉

事例2-3-7 潮乃家(秋田県にかほ市)

店主 菅原 寿宏 氏

〈飲食業〉

事例2-3-5:復幸まちづくり女川合同会社

(宮城県牡鹿郡女川町)

(地域ブランド推進業)

〈従業員7名、資本金30万円〉

「復興後の新しい姿を内外に向けて

アピールする女川ブランディング事業」

◆事業の背景

厳正な認定基準を設け、自信を持って

お勧めできる商品を選定。

東日本大震災の被災地、女川町では現在、キリングループと日本財団による『復興応援 キリン絆プロジェクト』の支援金を財源に、水産加工品のブランド化による復興プロジェクトが進行中だ。その主体となっているのが、復幸まちづくり女川合同会社で、行政や商工会、NPO団体なども連携している

昔から女川町の南東・金華山沖は、世界三大漁場の一つに数えられ、豊富な魚種による水産業と水産加工業、養殖業が栄えてきた。しかし、津波被害は、そんな町を一変させた。死者行方不明者数が人口の1割、建物の8割が消失し、町外への人口流出も止まらなかった。基幹産業である水産業も甚大な被害を受けたが、その水産業から経済の復興を目指したのが、このブランディングプロジェクトである。

ブランド名の『あがいん おながわ』は、女川方言の「あがいん(召し上がれ)」に英語の「again(再び)」を掛け合わせてネーミングしたもの。事業の大きな柱の一つは、ブランド認定された水産加工製品をインターネット公式ホームページ(http://store.shopping.yahoo.co.jp/onagawa-again/)で販売することだ。ブランドの認定基準は、女川町で水揚げされた原材料を使用するか、女川町で製造された商品であること。その上で、県内外の“食のスペシャリスト”で構成された女川ブランド認定委員会に、味、パッケージ、価格のバランスを採点され、基準をクリアしたものだけが『あがいん おながわ』認定商品となる。現在、22品が認定され、発売中だ。

復幸まちづくり女川合同会社の代表社員である阿部喜英氏は語る。

「女川港の水揚げ量は震災前と同程度か、それ以上にまで回復し、水産加工業も持ち直してきています。女川町にも、復興支援のボランティアの方々を含め、多くの人が訪れてくれるようになりました。残念だったのは、町にはいろいろとお勧めしたい特産物があるのに、それらを扱う店が離れた場所に点在しているため、なかなかすべてを紹介できなかったことです。インターネット通販は、女川の復興を知っていただくと同時に、そんな問題を解消するための取り組みで、私たちが自信を持って紹介できる商品を厳選しています。」

◆事業の転機

物販コーナーと体験施設を併設した

『女川水産体験館 あがいんステーション』。

プロジェクトのもう一つの柱が水産体験事業だ。平成23年度にモニターツアーを開始したのを皮切りに、養殖ホタテの水揚げ・出荷体験やさんま昆布巻き作りなど、2年間で約1,000人の参加者を集めた。

「水揚げした海の幸をすぐに加工して、付加価値をつけて売る水産加工業は、女川の重要な産業の一つでしたが、震災で多くの加工会社を失いました。ただ、水産業の衰退は震災以前からすでに始まっていた問題でもあるのです。そこで、震災をきっかけにもう一度、未来の産業のあり方を見直そうと取り組んだのがこの水産体験事業です。水産加工の現場でどんな仕事が行われているのか、体験を通じて多くの人に知ってもらい、女川ブランドのファンを増やし、新しく生まれ変わった女川の産業をアピールしていこうというわけです。」

女川復興の一翼を担うJR石巻線も平成27年3月21日に全線運転を再開。女川駅の開業に合わせて『新生女川まちびらき』のイベントが行われたほか、『女川水産体験館 あがいんステーション』も5月にオープンする予定だ。

国道398号線沿いに旧女川駅の外観を復元した建物には、『あがいん おながわ』ブランド認定商品はもちろん、震災をきっかけに縁が結ばれた全国の“いいもの”を販売する物販コーナー『あがいんプラザ』も置かれている。また、水産学についての座学、収穫、調理体験まで、一貫した知識の習得・体験ができる『あがいんキッチン』を併設。小・中学校を対象にした総合学習・食育活用や企業の被災地研修としても活用可能なプログラムを提供し、未来に続くまちづくりの一歩を踏み出した。

◆事業の飛躍

10年後、20年後の未来を担う、

30~40代が中心となって推進。

復幸まちづくり女川合同会社の主要メンバーは、30~40代の女川町民。家業や勤務先での仕事をこなしながらプロジェクトの推進業務を行っている。代表社員の阿部氏も、本業は有限会社 梅丸新聞店の代表取締役だ。

「震災では家も営業所も津波に流されて、“もう商売は続けられないだろう”と思っていました。ところが、避難所の壁に河北新報が張りだされると、ラジオからも伝わってこない近隣の情報を求めて、多くの人がその前に集まったんです。その様子を見たときは居ても立ってもいられず、そのまま仙台の印刷センターまで行き、震災3日後には新聞の配達を再開していました。」

人が集まるところに新聞の配達を続けているうち、商工会会長の呼びかけで集まった女川町復興連絡協議会の人たちと頻繁に顔を合わすようになった。

「協議会のメンバーは、水産業や観光業の各団体の代表を務める年配の方々で、『若い世代の者はどう考えているんだ』と意見を求められることもありました。そんななか、協議会の一部会としてまちづくりのソフト面を担う若手グループを発足することになり、商工会会長の『60代以上の者ではなく、10年後、20年後の未来を背負うお前たち若い世代が中心になるべきだ』という言葉を受けて、同年代の仲間との連絡係をつとめていた私が代表に選ばれたのです。このとき集められたのが現在の復幸まちづくり女川合同会社のメンバーです。」

地域ブランド『あがいん おながわ』の事業は、その延長線上に生まれたもの。ブランディングを成功させ、復興支援に頼ることなく事業を軌道にのせるために、阿部氏をはじめとする復幸まちづくり女川合同会社のメンバーたちは日々、奔走している。

◆今後の事業展開と課題

震災による変化を、よりよい変化にするため、

あるべき未来を真剣に考えていきたい。

プロジェクトが成功した、と誇れる日はまだまだ先のことだと阿部氏は言うが、『新生女川まちびらき』に多くの来場者を集めるなど、少しずつ成果が出始めている。

「観光業においても、より多くの人が『来てみたい』と思ってもらえる町にしたい。今は団体旅行から個人旅行へと旅のニーズが変化しているので、エージェントへの団体旅行誘致などに依存することなく、個人の観光客を集めることができるような魅力的なまちづくりが課題です。震災は、女川町を劇的に変化させた出来事だったことは間違いありませんが、それをよりよい方向に変化させるチャンスでもあります。そのためには、何を、どう変えるべきかを真剣に考え、これからも行動していきたいと思っています。」

事例2-3-6:株式会社よしもと葬祭(静岡県静岡市)

(葬祭業)

〈従業員2名、資本金300万円〉

「効率重視では納得いただける葬儀は難しい」

「家族経営ならではの、“遺族に寄り添う葬儀”の実現」

◆事業の背景

パターン化した葬儀に小さな疑問。

お客さまそれぞれが望む葬儀があるはず。

人として生まれたからには、避けて通れないのが「葬儀」。また、ある程度、年齢を重ねると誰しも一度や二度は会葬する機会もあるはずだ。ところでその葬儀といえば、どんなイメージだろう。白黒を基調とした空間や、白木の祭壇と菊の花……。地域によって若干の違いはあるものの、故人をお送りするにふさわしい場として、「荘厳」、「静寂」といった言葉が似合う意匠が施される。こういった定番のスタイルは今も多く見られるが、その一方で、都市部を中心に家族のみで故人を送る“家族葬”や、通夜、葬儀を行わない“直葬”、従来の葬儀の形にとらわれない“自由葬”“プロデュース葬”など、これまでになかったスタイルも徐々に広がりを見せている。

葬儀に対する人々の感覚が変化するなか、静岡で葬祭業を営む株式会社よしもと葬祭・代表取締役社長の吉本純子氏はパターン化、マニュアル化した葬儀に疑問を感じ、新たな試みにチャレンジしている。

「大都市は大手の葬儀社さんがある一方、小さな葬儀社や特色のある葬儀社もあるので、自分のイメージに合わせた葬儀を行うこともできるのですが、静岡のような地方都市ですと、大手の葬儀社しか選択肢がありませんでした。普通の商品と違って選ぶ基準も分かりませんから、それほど葬儀社を吟味せずに依頼して、『とにかく、無事に終わってよかった』と、考える方がほとんどです。そういう葬儀のありように、私は何か釈然としない気持ちを抱いていました。」

吉本氏は地元の大手葬儀社に勤めるお父さまと専業主婦のお母さまの間に生まれ、学校を卒業後、初めて就いたのが湯灌(ゆかん)という仕事。湯灌業とは映画『おくりびと』で話題になった職業で、故人にメイクを施したり、髪を整えたりするほか、“湯灌”という言葉通り、ご遺体の体を洗い清める役割を担う専門職だ。友人たちは「えっ! なぜ?」という反応がほとんどだったという。

「やはり、多くの人の本音は“怖い”“気持ち悪い”という感覚だと思いますが、私は親戚が多く、幼少時から多くのお葬式に参列してきたせいか、あまりご遺体を怖いと感じたことはありません。特に父の仕事に影響を受けたわけでもなく、私はお客さまを接客する仕事にこだわっていましたから、“心を込めて故人をお送りする”というとてもやりがいのある仕事だと感じました。」

湯灌業の経験を積んだ吉本氏。その後、葬儀社を定年退職するお父さま。そして、アイデアマンのお母さま。吉本家の家族3人はこの段階ではまだ、個々の点だったが、それがこの後、見事なトライアングルを形成し、よしもと葬祭の誕生につながっていく。

◆事業の展開

静岡の伝統工芸で静岡の葬儀に新しい風を。

お仕着せではない温かさ、やさしさを演出。

(株)よしもと葬祭誕生のきっかけは、吉本氏のお父さまが葬儀社を定年退職したこと。「まだ、やれる」という気持ちを強かった上、葬儀社を退職したせいか、「どこで葬式やったらいいのか、分からない」と、親戚や近隣の知人から葬儀について、相談とも苦情とも取れるような言葉をかけられたことが背中を押した。2011年、吉本氏とお母さまは、お父さまから起業の相談を受け、快諾。家族3人で同社はスタートを切り、代表には最年少の吉本氏が就いた。

まず、必要なのは葬儀の施行に必要な祭壇や仏具を揃えることだが、このスタートの段階から、次々とユニークなアイデアを実現していく。まず、祭壇。一般的な葬儀では白木の組み立て式のものを使用するが、吉本氏は静岡の地場産業である家具に注目した。

「私や母は、白木の祭壇やオーソドックスな葬儀スタイルに女性として抵抗がありました。ですから、うちの祭壇は地元の家具屋さんに作っていただきました。燭台や香炉などの仏具も、市販のものをそのまま使うのではなく、自分たちで改良したり、専門の業者に作っていただいたり。葬儀のルールには沿った上で、視覚的に温かくて、美しいビジュアルの葬儀を目指しました。」

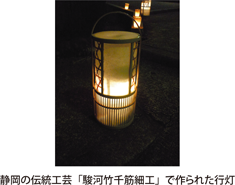

その理想とする葬儀を実現するため、家具に加えて、静岡の伝統工芸もふんだんに取り入れた。葬儀会場のアプローチには静岡の伝統工芸・駿河竹千筋細工の行灯を配置。繊細な竹細工からもれる灯りが会葬者を温かく迎える。また通常、忌中を伝えるのは白地に墨文字の忌中札だが、よしもと葬祭の葬儀では静岡を代表する職人が制作した雅な竹細工の簾を使用。すべて一般に使用される仏具ではないが、そのすべてが温かく、やさしい葬儀の演出に貢献している。

◆今後の事業展開と課題

ご不幸の直後から商談が始まるところが、葬祭業の難しさ。

しかし、このコミュニケーションこそが、よしもと葬祭の強み。

「ありがたいことにスタートからご紹介や口コミで意外に切れ目無くお仕事が続きました。ホームページはありますが、昨年は一切、宣伝もしていないですからね。」

静岡の葬祭業は、ほぼ大手独占だった状態のなか、起業して数年の、しかも数人で運営する葬儀社が順調に営業している理由は一体何だろう?

「故人をお送りする、という特殊な役割を担っているとはいえ、やはりビジネスです。すると、どうしても効率重視で、ご遺族との打ち合わせを短時間で、と考える営業担当者も少なくないようです。でも、私たちはご遺族の気持ちが汲めないような対応はしたくないので、時間がかかっても、想い出話や介護のご苦労などをお聞きして、『いいお葬式ができた』と、納得していただきたい。宣伝で“真心”と言うのは簡単ですが、実際の行動や態度できちんとご遺族に寄り添っていきたいと考えています。」

そんな吉本氏の気持ちは、祭壇一つにもあらわれる。たとえば、長く鮮魚店を営まれていた方の葬儀では、アイデアマンのお母さまが「お魚をモチーフにした祭壇を飾ろう」と発案。葬儀当日、菊が開花し、祭壇上には見事な海と魚が出現!それが分かったとたん、お孫さんたちは一斉に祭壇の写メを撮り、親族みんなでおじいちゃんの想い出話に花が咲いたという。

「とてもカツ丼が好きだった故人のために、母が作ったカツ丼を枕元にお供えしたりしたこともありますが、これは葬儀メニューに書かれているものでもありませんし、費用とは関係ありません。奇抜なことをして、遺族のみなさんを驚かそうと思っているわけではなく、こういった発想はご遺族の気持ちをお聞きするなかで生まれてくるものなんです。」

気負うことなく、声高にアピールすることもなく、自然に遺族に寄り添う。自身の理想をさらに求め、吉本氏は昨年、“グリーフケアアドバイザー”という資格を取得した。グリーフケアとは、「死別の悲嘆からの回復」という意味で、アドバイザーは遺族の悲しみを癒すため、さまざまなケアを行う専門家だ。葬祭業に必須の資格ではないが、身内の死という最大のストレスを受けた遺族の方々と、不幸があった直後の会話には、細心の配慮が必要だ。そのコミュニケーションにこそ、ご遺族が納得できる葬儀の本質があると考える吉本氏ゆえ、この資格は必須だったのだろう。

より専門的な知識と経験で、遺族に寄り添う葬儀。少人数の家族経営だからできること、という見方もあるのかもしれないが、葬儀ビジネスがマニュアル化するなか、同社が投じた一石は小さくない。葬儀のニーズが多様化する今、効率重視に背を向け、手間暇をかける同社のビジネススタイルは葬儀の未来を変えていくかもしれない。

事例2-3-7:潮乃家(秋田県にかほ市)

(飲食業)

〈従業員2名〉

「経営危機を業態転換で回避」

「商工会とともに地元・にかほ市を盛り上げる」

◆事業の背景

宴会需要が激減するも、危機感はなし。

帳簿を分析し、初めて倒産の危機を実感。

日本海側に面し、古くから鱈漁が盛んな秋田県にかほ市。地元の地区でいちばん古い寿司店として昭和43年に店を構えた『潮乃家』は、現在は海鮮を中心とした創作料理の店として、二代目・菅原寿宏氏が切り盛りする。かつては大手企業の工場が近くにあり、寿司職人だった先代が板前を雇い、“寿司割烹”として営業していた頃は、連日のように接待や宴会で賑わっていたという。

菅原さんは高校卒業後に上京。専門学校を経て、東京神田と神谷町にある2軒の割烹料理店で修業を積んだ。

「実は2年ぐらいで板前修業を辞め、いくつもアルバイトをかけもちしながら本腰を入れて音楽をやっていたんです。デビューを目指していましたがパッとせず、父親が体調を崩したこともあり、平成3年に実家に戻りました。」

しかし、故郷に戻ってからも音楽への思いは捨てがたく、店の営業が終わると楽器に触れる毎日。そんな日々を送るうち、平成15年に先代が亡くなり、菅原氏は店を継ぐことに。ところがその直後、長年のお得意だった近隣の工場の縮小、移転が相次ぎ、売上の大半を占めていた接待や宴会の数が激減。業績は次第に悪化していった。

「それでも、相変わらず音楽活動を続け、正直、現実から目を背けていました。美味しいものを出しておけばお客さまは来ると、高を括っていました。東京の割烹で修業をしていた生半可な経験に思い上がっていたのかもしれません。」

一向に店の売上が改善する様子がなかったため、たまたま巡回指導をしていた商工会の担当外の職員に軽い気持ちで相談をした。すると店の経営状態を数字化したり、専門家派遣の有効な活用法などの説明をしてくれたという。

「数字を見ながら説明を受けているうちに、経営状態が理解でき、初めて経営破綻の恐怖を感じました。」

◆事業の転機

業態転換で仕出し部門を開設。

地元PRのためB級グルメにもチャレンジ。

まず、原価率を計算して仕入を行うなど、経費の見直しから始めることにした。しかしそれだけで、すべてが解決するわけでもない。今後、宴会需要が見込めない以上、それに替わる収入源が必要だった。すると、最初に相談をした商工会の職員が、宅配弁当業務の提案をしてくれた。

「持ち帰りや出前みたいなものを頼まれることも多かったので、仕出しは自分でも少し考えていました。需要は絶対にあるはずだし、仕出しをすることでお店の認知度もアップすると思ったんです。商工会の指導のもと、本格的に取り組むことにしました。」

営業許可を取るには、お弁当を冷ますための放冷詰合せ所や手洗いが必要となる。菅原氏は客室などを改装して条件をクリア。仕出しの看板をかかげると、予想通り、イベントや冠婚葬祭などでの注文が入り、宴会が減った分を少しずつだが、カバーできるようになってきた。

その後、店舗や仕出しをもっと広くPRしたいと考えた菅原氏は、平成23年から市の商工課からの協力をもらい、積極的に秋田県内のイベントに出かけて『にかほ☆あげそば』の店を出すことにした。

『にかほ☆あげそば』とは、40数年前から現在まで続く地元学校給食の定番メニューの一つで、中華乾麺を油でパリパリに揚げ、それを具が入ったスープで煮込むもの。にかほ市(旧仁賀保町)民には馴染みのある食べ物だ。

「B級ご当地グルメブームの大きな波に乗り、にかほ市はもちろん、店のPRになればと思いました。秋田県内のイベントに出店したり、『FOOD PROあきた』というB級ご当地グルメのネットワークに所属するなど、楽しみながら活動しています。」

こういった地道な活動が、今は店への客足や仕出しの注文に好影響を与えているという。

◆事業の飛躍

新しい名産品の開発。

お世話になった地元への恩返し。

「『にかほ☆あげそば』は店の閑散期をカバーできて、経営的にも助かりました。そうやっていろいろなイベントに出かけたり、仕出しを配達したり、お店でお客さまと話をしていて、気づきました。“地元の状況にあまり期待をしていない部分が多かったけれど、今、自分がここにいられるのも、地元に支えられているからなんだ”と。そんな当たり前のことにやっと気づき、なんとか地元の活性化に少しでも役立ちたいと思い、商工会が支援してくれた新商品開発にチャレンジしてみることにしたんです。」

それは鱈を使った、にかほ市の新しい名産品を作ろうという取組で、菅原氏は店のまかないで食べていたメニューをアレンジ。鱈の刺身にごま油と卵、醤油をかけた『たらゆっけ』を考案。商工会が派遣する各方面の専門家から、保存方法やパッケージのサイズ、デザインなど商品化に向けて具体的なアドバイスを受けた。

「商品化するには食品加工業の許可が必要ですから、また店内や厨房を改装しなければなりません。でも、なんとか早めに改装を終えて年内には商品化し、にかほ市をアピールできるようにしたいですね。」

さらに、商工会の『地域活性化プロジェクト』によって開発された“ご当地調味料”の商品化にも菅原氏は協力した。完成した魚醤『にかほ鱈しょっつる』は現在、地元スーパーと都内アンテナショップで『うわてん』という名称で発売されているほか、『にかほ鱈しょっつる』を使った料理を地元飲食店が提供するイベントも開催された。

現在菅原氏は、『にかほ鱈しょっつる』を使った新メニューを考案中。異業種とのコラボレーションが条件となる「小規模事業者連携支援事業」で補助金を受け、鱈をかたどった金型を作成。それを使った『にかほタラバーガー(仮)』は完成間近だ。

◆今後の展開と課題

旬の魚と新鮮な野菜でもてなす。

お客さまのうれしそうな顔を見るのが好き。

なにごとにも意欲的に取り組むようになった菅原氏は、今や商工会からも頼りにされる存在だ。先に触れたイベントの開催に先立ち、参加全店舗に置かれる、プレゼント品の“鱈しょっつる飴”の作製依頼も商工会から頼まれた。

「当初、飴づくりは初めてだったので、専門書などをみたりして勉強しました。ただ、『にかほ鱈しょっつる』は醤油なので焦げやすく、いつもの料理と勝手が違い苦労しましたが、なんとか作りましたよ。」

すると、これがお客さんに大好評。商工会から追加依頼が入り、今年も2,300個を作製、再び“焦げ”との戦いをすることとなった。それでも嫌な顔一つ見せず、何でも引き受けてしまう菅原氏は、根っからのエンターテイナーなのかもしれない。

本業以外もどんどん忙しくなり、毎日、あちこち飛び回る菅原氏だが、それでも最後に戻る場所は先代から受け継いだ店、『潮乃家』だという。

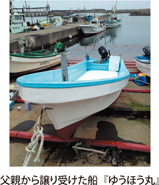

「実は漁業権を持っていて、父親から受け継いだ船で漁にも出ているんです。だから魚は新鮮ですし、安く入荷できるのでお客さまにも、お値段で還元しています。変わったメニューもありますが、割烹をベースとした料理には自信を持っています。」

旬の魚と地元で採れた新鮮な野菜を使った『おまかせ膳』など評判の高い料理は多い。

「お客さまが『今日はいい宴会だったな』と笑顔で帰られる姿を見送るのが大好きなんです。自分の料理でお客さまの楽しい時間を彩ること、これに勝る喜びはありませんね。」

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |