第2節 農商工連携や産学官連携により製品開発に取り組んでいる事例

本節では、農商工連携や産学官連携により製品開発に取り組んでいる小規模事業者について下記の3事例を紹介する。

事例2-2-5 有限会社小川モータース(広島県三次市)

代表取締役 小川 治孝 氏

〈自動車販売・修理・整備・板金、ガソリンスタンドなど〉

事例2-2-6 有限会社みずほフーズ(福島県福島市)

代表取締役 古関 弘子 氏

〈食品製造業〉

事例2-2-7 有限会社ニューライフコーポレーション(岐阜県飛騨市)

代表取締役 下出 剛央 氏

専務取締役 下出 典孝 氏

〈省エネカーテンの開発・製造・販売〉

事例2-2-5:有限会社 小川モータース(広島県三次市)

(自動車販売・修理・整備・板金、ガソリンスタンドなど)

〈従業員3名、資本金1,000万円〉

「小規模事業を支援する受け皿を作り、

バラエティ豊かで活気ある町を実現したい」

◆事業の背景

最大のピンチに励まされ、

地域の人々に貢献していくことを決意。

広島県の中央部に位置する三次市甲奴町は、標高600メートル前後の山々に囲まれた内陸盆地である。一日の気温差が激しく、でんぷんを豊富に含んだ美味しい米の産地として昔から知られてきた。大正時代に創業した有限会社 小川モータースは、自転車の販売、修理、整備から始まって、二輪車、自動車、燃料の販売と、時代の変化とともに事業を広げ、人々の仕事や生活に欠かせない「足」を支える存在として、この地域に根を下してきた。

小川家の長男として生まれた小川治孝氏にとって、父の後を継ぐことは「当たり前」のことだった。大学卒業後、修行のため県内の自動車ディーラーに就職。2年ほど働いた後、父のもとに戻り、同社の4代目社長に就任したのは平成19年のことである。

ところがその翌年、とんでもないトラブルに見舞われる。同社が経営するガソリンスタンドのタンクが老朽化と欠陥設計のために破損し、約5,000リットルものガソリンが地中に漏れ出す大事故を引き起こしてしまったのだ。

「近くの川の本流にガソリンが流れれば、賠償問題になりかねませんでした。オイルフェンスや吸収綿を張って漏洩を防ぐ作業に追われるなか、『廃業』の2文字が頭をかすめ、迷惑をかけた地元に対し、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。ところが、地元の顔なじみの方々は詰めかけた報道関係者や漁業関係者への対応を手伝ってくれた上、『お前の店がなくなったら困る。頑張れ』と励ましてくれたのです。それまで深く考えずに見ていた地域の姿が、一変する出来事でした。曾祖父の代から築いてきた地域との関係に支えられ、育てられてきたということ、そしてその信頼を自分も引き継いでいるということを自覚しました。」

小川氏はこの日を “第二の人生のスタート”と位置づけ、この町で生きて、この町に骨を埋める覚悟をした。そして、地元にどう恩返しをするか、地域のために何ができるかを真剣に考えるようになったという。

◆事業の転機

人と技術、そして地域資源を結びつけ、

さまざまな商品を開発する。

店を再建した小川氏は以後、地域貢献のためのさまざま事業をおこした。中でもカーシャンプー事業は、県外から雇用者を呼べるような製造業を地元に作りたいという強い思いのもと、ガソリンスタンドの事故の前から家業の車分野の経験を生かす形で取り組んでいたもの。そのため、大学時代のサークルの後輩、月橋寿文氏を迎え、ユニークなカーシャンプー開発を目指して株式会社リピカを設立。月橋氏は、化学薬品商社でシリコンの研究をしており、カーシャンプー開発に生かせる画期的なアイデアを持っていたのだ。そして完成したのが、洗浄とワックスがけを同時に行える液体コーティングカーシャンプー。雨の日でも使うことができ、環境負荷も少ないこのシャンプーはカー用品業界に大きな反響を巻き起こした。

「広島県の大手ディーラーの店長さんが、“県内商品”ということに着目して採用してくださったことをきっかけに人気に火が付き、その後、全国規模で売れるヒット商品になりました。甲奴町を製造業のある町にしたいとの思いが形になったのがうれしかったですね。甲奴町にIターンした月橋氏はその後、社長として、シリコンを分解する書道用の毛筆専用シャンプー『筆シャン』といったヒット商品を生み続けています。その上、地元の神楽団や消防団、三次広域商工会青年部長などにも積極的に参加して、甲奴っ子として頑張ってくれているのが何より頼もしいです。」

さらに平成24年3月には、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という)地域活性化プロジェクトチーム「GANBO(ガンボ)」を立ち上げ、甲奴町の資源と魅力の掘り起こしに取り組んでいる。

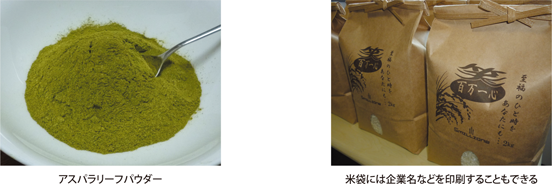

最初にチャレンジしたのは地元農家と企業を結びつけた、アスパラガスパウダー開発事業だ。売り物にならない規格外のアスパラガスを農家から買い取り、独自のルートで販売するほか、葉や軸部分を一瞬で高温熱処理し、栄養を損なわずにパウダー加工した『アスパラガスパウダー』を開発。パウダー化の特殊技術は広島県呉市の瀬戸鉄工によるものだが、地元の三次広域商工会の「産学官連携事業」の認定を受け、県立広島大学に成分分析を依頼。アスパラガスの葉に含まれるルチンが蕎麦の115倍も含まれていることが解明されたことが、付加価値を生み、このパウダーを使った菓子類の競争力を高める結果となった。同パウダーを使ったチーズケーキやワッフルなどが生まれ、売れ行きも好調だという。

◆事業の飛躍

企業の協力を募り、農業の危機を救う

「スマイル10アール事業」。

NPO法人「GANBO(ガンボ)」が次に取り組んだのは、遊休農地を活用した米作り体験。これには広島、福山、尾道など、近郊の都市から年間のべ150人が参加するほどの反響があった。参加者は育苗、田植え、草刈りなどを経験しながら、最後は自分たちで作った米を収穫してフィナーレを迎えた。

この農業体験活動の延長としてスタートさせたのが、「スマイル10アール事業」。甲奴町の農家が減農薬で育てた米を作付面積10アール単位で都市部の企業と売買契約を結ぶ事業である。近年、高齢化や後継者不足で廃業する農家が全国的に増えているが、甲奴町も例外ではない。何とかしたいと考えた小川氏は、本業の小川モータースとは別に小川商店を設立し、この事業を立ち上げた。

「契約した圃場には企業のロゴの入った看板を掲げることで、企業イメージをアピールできるほか、収穫した米は福利厚生や販促品、贈答用の品として活用することができます。また、農家にとっても自主流通米よりもやや高めの値段で買い取ってもらえるメリットがあり、生産者、消費者双方の顔が見えることで米栽培のモチベーションが向上した、という声も多く寄せられています。」

同事業は三次市広域商工会のサポートを受け、25年度補正予算・創業補助事業として採択された。

◆今後の事業展開と課題

“小さな箱”を作れる環境を整え、

バラエティ豊かな町を作りたい。

「地域経済を活性化させる方法には、大型雇用が見込める工場を誘致したり、地域資源を活用した第三セクターを設立するなど、いわゆる“大きな箱”を作る発想が一般的ですが、私はむしろ“小さな箱”をたくさん生み出せる環境作りが重要と考えています。10人の起業家を支援して各社が4~5人の雇用を生めば、50人の暮らしが成り立ちます。誰もが思い立ったときに“小さな箱”を作ることができる環境があれば、町の産業もバラエティ豊かになって活気が生まれるはずです。その受け皿として『GANBO(ガンボ)』や『小川商店』を活用してもらいたいと思っています。」

小川氏は、成果を求めて焦ることなく、こうした取り組みを地道に続けていくことが大切だと言う。

「私の父が生まれた昭和20年代に約7,000人だった甲奴町の人口は現在、約2,600人。65歳以上の高齢者の割合も約44%ですから、そう簡単に活性化できるものでもないでしょう。ただ、甲奴町の人たちは人懐こく、明るいのが取り柄です。みんなが楽しく暮らせる環境があれば、その様子が外にも伝わり、『この町で暮らしたい』と思う人は増えていくでしょう。私が思い描いている青写真は夢物語ではなく、続けていけば必ず実現できることだと思っています。」

事例2-2-6:有限会社みずほフーズ(福島県福島市)

(食品製造業)

〈従業員1名、資本金300万円〉

「母の味をそのまま継承」

「無添加の漬物を通じて福島の味を伝える」

◆事業の背景

食品添加物は一切なし。

作業はすべて人の手で。

オーガニック、無農薬野菜、無添加食品……、安全性にこだわった食品は、消費者の意識の高まりとともに増加傾向だ。福島県福島市の漬物製造販売会社、有限会社みずほフーズ代表取締役の古関弘子氏も無添加、手作りにこだわり、昔ながらの漬け方をそのまま継承する人物である。

「私は福島の農家の生まれで、子どもの頃は、自宅で採れた野菜を食べていましたし、味噌や醤油、納豆さえも母が作っていました。添加物がいっさい入っていない手作りの食べ物で育ったんです。昔の人は保存料や着色料など、食品添加物は一切使わずに食べ物を保存してきました。そうした技術は継承すべきですし、多くの人たちに、昔ながらの漬物を味わっていただきたいと思っています。」

古関氏の実家は、吾妻小富士の麗、水保地区にあった。社名に「みずほ」という地名を入れたのも、商品づくりへのこだわりを忘れないため。だから、何トンもの素材を扱っていても、作業は一つひとつ、すべて人の手で行われている。

そんな古関氏が製造販売する商品は約15種類あり、同社を代表する漬物は『ほんのりピーチ』という“桃の漬物”だ。福島市が全国一の桃の生産量を誇るとはいえ、果物の漬物は珍しく、手を出すには少し勇気がいりそうだ。しかし、この“桃の漬物”こそが、同社誕生のきっかけだった。

◆事業の転機

起業の目標は一つ。

母が作った味を復活させたい!

約40年前に生まれた商品『ほんのりピーチ』の発案者は、福島市水保地区の農協婦人部の部長だった古関氏の母、佐藤喜代子氏。出荷できない桃を再利用できれば少しは収入の足しになると考えたのが始まりだ。

婦人部のメンバーたちは、農作業の合間をぬって、製品開発に努めた。試行錯誤を繰り返し、完成までに約3年を費やして生まれたのが、桃の甘酢漬け『ほんのりピーチ』。すぐに「美味しい」と評判になり、デパートに置かれたほか、素材の珍しさからか、マスコミにも取り上げられ、ピーク時は年間数トンを製造するようになったという。ところが、平成3~4年ごろ、メンバーの高齢化と後継者不足により製造を断念。『ほんのりピーチ』は市場から姿を消えていった。

「母が作った地元の名産品をいつか復活させたいという思いは常に心に秘めていました。45歳になった頃、勤めていた会社の社長とそりが合わず、次の転職を考えていましたが、年齢的になかなか仕事が見つからなくて。働く場所がほしかった私は、“それなら自分で会社を興し、母の漬物を作ろう”と起業を決心しました。」

母・喜代子氏に相談したところ、自分のことのように喜んでくれたそうだ。小関氏自身も食品メーカーに勤務した経験があり、会社の経理のほか、製造工場の管理、店舗管理、人事と1人ですべてを担当していた。会社経営の経験はないが、それに等しい経験を積んでいたので、起業するにあたって不安はなかった。

そして、平成12年7月、有限会社みずほフーズを設立、母の味を復活させる一歩を踏み出した。

◆事業の飛躍

40年前にヒットした桃の漬物を

昔ながらの製法で再現。

起業後も生活のため、ほかの仕事を掛け持ちしながら、商品試作の日々が続いた。最初は母親と当時のメンバーまでもが集まり、作り方を一から教えてくれたという。

「桃は1個1個皮をむき、カットしてから塩漬けにして保存、その後、手作りした梅酢で1週間ぐらい漬け込むのです。漬けたままにすると発酵してしまうため、何度も出し入れします。聞いてはいましたが、ここまで手間がかかるとは思いませんでした。」

平成13年4月、銀行から300万円の融資を受け、事務所兼工場を借りることができた。作業場を広くしたことを契機に、地元の郷土料理『いかにんじん』や、『ほんのりピーチ』に次ぐ人気商品『ゆず巻きだいこん』など商品のラインナップをどんどん増やしていった。

もちろん食材には徹底的にこだわり、すべて福島県産。たとえば、桃は缶詰などで使用する“大久保”という品種、梅は肉厚で大粒な“高田梅”、現在は原発の影響で出荷停止となり徳島産を使っているが、柚子は福島市の信夫山のものを使った。

しかし、素材にこだわり、手間をかけて作っても、最初の2年間はあまり売れなかったという。

「福島県の観光物産協会にお願いをして、全国の物産展に出店させていただきました。でも、最初のころはブースの場所も悪い上、お客さまになんと声をかければいいのかさえ、わかりませんでした。そんな状態ですから、1日の売り上げが1万円だけという日もありましたね。物産展には月に2回ぐらい出かけ、ほかのお店の売り方や商品の置き方などをよく見て勉強し、訪れる方に積極的に試食をお勧めするうちに、だんだん売り上げが伸びていきました。」

3年目からはリピーターのお客さまもつき、売り上げが前年の倍、その後も右肩上がりで順調に伸びていった。平成21年には年間14トンの桃を消費するまでになり、さらなる発展を期待した。

ところが平成23年3月11日、東日本大震災が起こり、同社は、福島第一原発の影響を大きく受けることとなる。

◆今後の事業展開と課題

原発の影響で売り上げ激減。

4年経つ今でも影響は続く。

「無添加の食べ物にこだわるお客さまは放射能にも敏感です。震災から4年が経ちますが、まだ見えないところに影響は残っていて、お客さまがなかなか戻りません。」

せっかく順調に売り上げを伸ばしていたのに、原発は大きなダメージとなった。4年が経ち、風評被害も少なくなってきたが、まだ売り上げは戻らない上、さらに深刻なことに素材まで入手しにくくなってきている。

「“北限の柚子”で有名な信夫山の柚子はまだ出荷停止中です。出荷停止が解かれたところで、廃業してしまう農家の方が増えています。昨年も、取引先の農家さんが、やむをえず桃や梅の木を切ってしまいました。代わりの農家を探さないといけませんが、どんな素材でもいいというわけではないので、なかなか大変です。そんな状況ですが、それでも私はここで福島にこだわっていきたい。生まれも育ちも福島だからこそ、福島の良さも、美味しさも知っています。それを日本中の人たちに発信していきたいと思います。」

事例2-2-7:有限会社ニューライフコーポレーション

(岐阜県飛騨市)

(省エネカーテンの開発・製造・販売)

〈従業員4名、資本金600万円〉

「三重構造のカーテンで省エネ効果を実現」

「大学と連携してさらなる新素材を研究中」

◆事業の背景

冬は暖かく、夏は涼しい。

自社開発の『エアサンドカーテン』。

今では当たり前と思える商品も、当然ながら最初は誰も思いつかなかった代物である。部屋の暖気を逃がさず、太陽の光を遮断して涼しさを保つ省エネカーテンもその一つ。岐阜県高山市のニューライフコーポレーションが、画期的な断熱性能を持つ『エアサンドカーテン』を開発し、発売したのは平成19年のことだ。

発案者で代表取締役の下出剛央氏がカーテンに求めたのは、保温性だ。

「室内の熱が逃げるのは窓が大きな原因です。冬場は窓から逃げる熱の損失が48%もある。これを留めることができれば省エネになると思いました。そこで参考にしたのが、ダウンジャケットやどてらの暖かさ。羽毛や綿が入っている部分に空気の層ができて、体温を外に逃がさない。この原理をカーテンに応用できないかと考えたわけです。」

『エアサンドカーテン』は、表地と裏地の間に、空気をたっぷり溜め込む起毛生地を挟み、特殊縫製した3重構造。素材の異なる3枚の生地の間に2つの空気層ができるので、いっそう保温効果が高まる。一方、窓から入ってくる夏場の輻射熱を防ぐためには、窓側に当たる「裏地」に遮光性の高い厚手の生地を採用。“室内の熱を逃がさない”機能と“室外の熱を遮る”機能で、冬は暖かく、夏は涼しいため、冷暖房にかかるコストが節約でき、CO2の削減にも貢献できる。

◆事業の転機

自作の実験器具で試行錯誤。

4年の開発期間をかけて完成。

下出氏は大阪の大手繊維メーカーに10年間勤務し、その経験を生かして28歳のときに地元・飛騨高山に戻ってオーダーカーテンを主としたインテリア商材の販売および内装施工業をスタートさせた。

「飛騨高山は、冬にはマイナス15~20度まで下がる寒冷地です。室内で過ごす時間が長いためにインテリアへの関心は高く、こだわりを持ったお客さまが多くいらっしゃいます。もっとも、私が商売を始めた頃はカーテンで保温や断熱をするという発想はなく、デザインが選択の基準でした。そんななかで省エネカーテンを作ろうと思いついたのは、やはり繊維メーカーで学んだ布や織物についての知識を持っていたからでしょう。」

とはいえ、効果的な生地の組み合わせにたどり着くまでには、数多くの布を取り寄せ、試行錯誤を繰り返さなければならなかった。下出氏自らミシンで3枚の布を縫い合わせ、200ワットの白熱灯を取りつけた実験器具で布と温度の関係を測定する日々が続く。

「実験器具といっても自作したものですから、得たデータは目安に過ぎません。次の段階では、一般財団法人日本繊維製品品質技術センターに測定を依頼しました。1重のカーテンと3重にした試作カーテンに同じ熱を当て、温度の変化を測定するのです。すると、いくつかの試作品で充分な保温効果を得られることが証明されました。」

なかには1重のカーテンに比べ、6.8度もの差が生じたものもあったという。しかし、保温効果は望めても、コストが高ければ商品化には向かない。また、総重量が重くなるとカーテンレールに負担をかけてしまい、こちらも商品化は難しい。

「布を3枚重ねるわけですから、工程も余計にかかってしまいます。そこでさまざまな技術を検討し、満足のいく商品が仕上がったのは、開発を始めて4年後のことでした。」

◆事業の飛躍

大手メーカーと競合するのではなく、

機能に特化した商品でスキマを狙う。

こうして開発された『エアサンドカーテン』は経営革新計画の認定を受け、平成19年に発売を開始。ニューライフコーポレーションは、インテリア販売業からカーテンメーカーへと躍進を遂げた。

「大手メーカーとの競合に参入するのではなく、機能を重視した商品を開発することでスキマを狙っていきたいと思っています。平成10年からカーテン専門ショールーム『アイカーテン』を運営していますが、ここでお客さまの声をダイレクトに聞けるのも強みですね。」

平成23年には商品の独自性が評価されて大手通販メーカーでの取り扱いが始まり、以降は毎年10~20%ずつ売上を伸ばしていく。同社には、「このカーテンを使ってから窓側で寝ても寒くなくなりました」、「窓の結露が気になっていましたが、『エアサンドカーテン』を使ってからは結露がとても少なくなりました」などの声が寄せられているという。

当時、開発・製造元としてお客さまの窓口をつとめた下出氏の長男でアイカーテン専務取締役の典孝氏は、「社長が『エアサンドカーテン』の開発を始めると言い出したときは、正直、驚きました。成功する保証はまったくなく、本当に実現するのかと最後まで半信半疑でした。でも、お客さまの声を聞いて、すごいものを作ったことを実感しました」と振り返る。

◆今後の事業展開と課題

産学連携で新素材を研究。

カーテンを通じて地域に貢献したい。

現在も下出氏は、『エアサンドカーテン』の改善を目指して、新素材の研究と開発を続けている。目下の課題は、和紙や備長炭を用いたカーボン繊維、中空紙などの新素材の可能性の追求で、岐阜大学との産学連携で効果測定を行っている。

「特に和紙を用いたカーテン生地には、大きな可能性を感じています。和紙の吸水性を利用し、これまでにない機能を持った新製品が生まれるかもしれません。今回も経営革新計画の認定をいただき、研究を進めているところです。美濃和紙を用いることで“岐阜県発”という特色を打ち出していきたいと考えています。私は飛騨市文化交流センター館長や飛騨古川祭龍笛台総代、地球温暖化防止活動推進委員をつとめるなど、地域の文化活動も積極的に行っていますが、世界でも例のない和紙を使った断熱カーテンの開発を通して、これまで以上に地域に貢献できたらうれしいですね。」