2 小規模事業者からの商品・サービス購入と商店街の現状

全国的な小売業事業所数の減少の中、大手フランチャイズチェーン店が地方に進出したり、あるいはインターネット経由で手軽に商品が購入できるようになるなど、地域住民を取り巻く購買環境は大きく変化している。そこで、地域住民の小規模事業者からの商品・サービス購入に関する認識について、「あなたと地域の関わりに関するアンケート7」から見ていく。

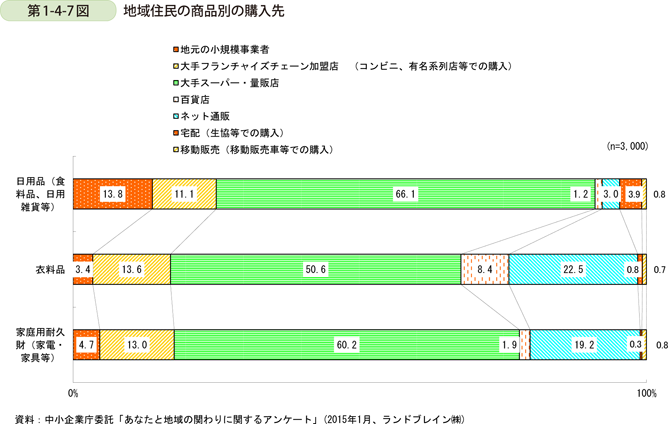

第1-4-7図は、地域住民の商品の購入先について見たものである。日用品、衣料品、家庭用耐久財のそれぞれにおいて「大手スーパー・量販店」で購入すると回答した者が最も多く、それぞれ過半数を超えていることが分かる。一方で、小規模事業者から購入すると回答した者の割合は、「日用品」で13.8%、「衣料品」で3.4%、「家庭用耐久財」で4.7%となっていることが分かる。このことから、地域住民は、食料品や日用雑貨といった日常の買物頻度が高い商品は、衣料品や家庭用耐久財といった日常の買物頻度が低い商品よりも小規模事業者から購入することが多いが、商品購入全体を見れば大手スーパー・量販店で購入する傾向が強いことが分かる。

次に、地域住民のサービスの利用先について、第1-4-8図から見ていこう。これを見ると、商品購入の場合と異なり、「生活サービス(教育サービス除く)」においては42.0%、「教育サービス」においては30.2%の地域住民が、小規模事業者の提供するサービスを利用していることが分かる。消費者ニーズの多様化に伴い、事業者が提供するサービスも多様化してきたが、地域に根ざした事業活動を行っている小規模事業者は、顔の見える信頼関係により地域住民のニーズを捉えることで、多様化する消費者ニーズに対応しているものと考えられる。

それでは、小規模事業者が提供する商品・サービスの満足度について、地域住民はどのように評価しているか、第1-4-9図から見ていく。「どちらとも言えない」、「わからない」という明確に判断できない回答を除くと、「価格」、「品揃え・サービスの種類の充実」、「提供される商品・サービスの質」といった項目については不満を持っている者が満足している者よりも多く、「店員・社員の対応」、「人間関係」、「利便性」といった項目については満足している者が不満を持っている者よりも多いことが分かる。

小規模事業者はその経営環境から、大手フランチャイズチェーン加盟店や、大手スーパーよりも低い価格で商品を提供したり、豊富な品揃えで商品・サービスを提供することができないことも多く、そのことが地域住民の認識に表れたものと推察される。しかし、小規模事業者は信頼関係に基づいた顔の見える事業活動を行うことにより、丁寧な応対や柔軟な対応といった点については、地域住民からも一定の評価を得ているといえる。

ここまで、地域住民の小規模事業者からの商品・サービス購入の現状について見てきたが、ここからは小規模事業者が多く店を構える地域の商店街の現状について見ていく。第1-4-10図は、地域住民の商店街への訪問頻度を年齢別に見たものである。年齢が高くなるにしたがって商店街に行く傾向が強くなり、60歳代では「ほぼ毎日」、「一週間に数回程度」と回答した者が、合わせて55.1%にものぼる。他方で、20歳代では、「ほぼ毎日」、「一週間に数回程度」と回答した者が、合わせて13.7%にしか過ぎず、そもそも地域にある商店街に「行ったことがない」と回答した者が12.8%もいることが分かる。

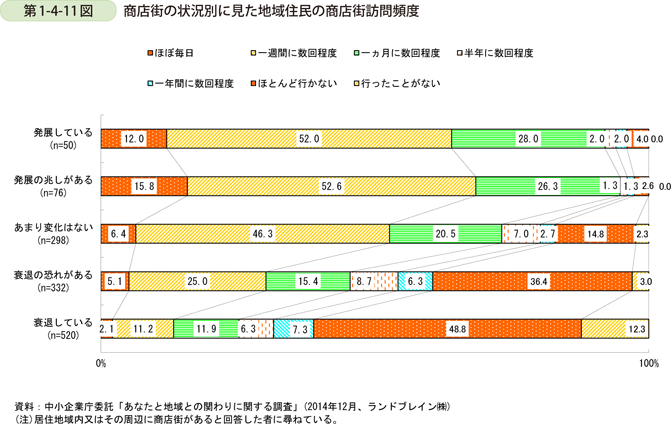

地域住民の商店街への訪問頻度について、別の視点から見ていく。第1-4-11図は、地域住民の商店街への訪問頻度を商店街の状況別に見たものである8。地域住民が「発展している」、又は「発展の兆しがある」と認識している商店街においては、その商店街への訪問頻度について「ほぼ毎日」、「一週間に数回程度」と回答した者が合わせて約6~7割いることが分かる。一方で、地域住民が「衰退している」と認識している商店街においては、その商店街への訪問頻度について「ほぼ毎日」、「一週間に数回程度」と回答した者は合わせて13.3%しか過ぎず、「ほとんど行かない」、「行ったことがない」と回答した者は合わせて61.1%にものぼる。このことから、地域住民の商店街に対する認識が、商店街への訪問頻度に影響を与えている可能性がある。

8 ここでの商店街の状況は、客観的な判断基準に基づく状況ではなく、アンケート回答者の主観(認識)に基づく状況である点には留意が必要である。

次に、商店街によく行く理由とあまり行かない理由について見ていく。第1-4-12図は、地域住民の商店街によく行く理由について見たものである。「自宅からのアクセスのしやすさ」(43.7%)、「買い求めやすい価格」(24.9%)といった項目が上位となっており、地域住民が商店街を身近な購入場所として認識することが、商店街によく行く理由となっていることが分かる。

一方で、地域住民が商店街にあまり行かない理由について見たものが、第1-4-13図である。「魅力的な個店がない」(47.9%)、「価格が安くない」(17.9%)、「店舗に多様性がない」(8.3%)という項目が上位となっており、地域住民が商品購入に関して厳しい見方をしていることが、商店街にあまり行かない理由となっていることが分かる。しかし、魅力的な個店が少しでもあれば、これまであまり商店街に足を運んでいなかった地域住民が商店街に訪れるようになり、その結果として商店街の賑わいが創出されれば、商店街全体の活性化につながる可能性があるともいえる。

最後に、地域の商店街の活性化の観点から、地域の商店街にはどのような取組が求められているかについて、第1-4-14図から見ていく。「産直市の開催や地域オリジナル商品の開発など、地域産業との連携」(30.3%)、「コミュニティスペース(憩いの場)の整備や文化教室の開催など、地域コミュニティの形成・促進」(26.7%)という項目が上位となっており、地域の特徴を活かした取組や、賑わいの創出などの取組を行うことが重要であると認識している地域住民が多いことが見て取れる。

以上のように、商店街に対する地域住民の認識について見てみると、商品の購入といった面においては厳しい認識が見受けられたものの、商店街の活性化のためには、地域の特徴を活かした取組や、賑わいの創出などが重要であるとの認識を持っていることが確認でき、商店街の知恵と工夫次第では、商店街の活性化が図れる可能性があることも確認できた。

以下では、地域密着型・顧客創造型の商店街を目指し、商店街の活性化を実現した事例を紹介する。

事例1-4-1:岩村田本町商店街振興組合(長野県佐久市)

〈会員数61名〉

「地域密着型・顧客創造型商店街づくりへの取組」

長野県佐久市にある岩村田本町商店街は、街道沿いに形成された商店街であり、古くは中山道の宿場町としても栄えていた。平成9年の長野新幹線佐久平駅開業以降、佐久平駅周辺における巨大ショッピングセンターの進出や地域住民の生活スタイルの変化に伴い、商店街にあった大型スーパーが撤退するとともに空き店舗が増加し、買い物の場としての商店街の存在意義が急速に衰えた。

そのような状況下において、商店街の役割を「地域住民のコミュニティの場」として位置づけ、商店街主導で様々な事業に取り組んでいる。

当初、「日本一」をテーマにした各種イベントに取り組んだものの、一時的な集客はあるが商店街の活性化にはつながらない状況であった。打ち上げ花火的なイベントからの脱却を考えた結果、「キラリと光る商店の集合体こそ、魂がある商店街」であると考え、自店舗を磨いていこうという意識改革、そして、「商店街があって町がある」から「町があるから商店街がある」への思考転換を図った。

具体的には、『地域の皆様と「ともに暮らす、働く、生きる」地域密着型・顧客創造型商店街』を目指し、商店街からの徒歩圏(半径300メートル)を基本的なエリアとして、「地域住民のニーズへの対応」、「若手の人材育成」、さらには「子育て支援と教育」を視点とした事業の展開を通して、地域住民から支持される商店街として元気を取り戻している。

地域住民のニーズへの対応としては、商店街や周辺に生鮮食品店や飲食店が少ないという課題を受け、商店街直営の店舗を三つ開設している(商店街の空き店舗を活用した惣菜店「本町おかず市場」、古民家を改装した米粉うどん中心の地産地消のメニューを提供する「三月九日青春食堂」、買い物弱者支援ミニスーパー「みんなの市場」)。

若手の人材育成としては、「手造り・手仕事・技の街」をテーマに新進気鋭の6人のチャレンジャーを迎え入れたチャレンジショップ「本町手仕事村」、独立起業を支援する起業育成チャレンジショップ「やって店」、近隣の高校生が学外活動に利用できる「高校生チャレンジショップ」を開設している。

子育て支援と教育としては、地域の子育て主婦やお孫さん連れの高齢者が気軽に立ち寄れる子育てサロン「子育てお助け村」、商店街が運営する塾としては日本初の「岩村田寺子屋塾」(平成25年度には全国発の商店街直営の通信制高校サポート校を開校)を開設し、特に通信制高校サポート校では、所属する高校生に商店街のイベント支援や商店の就業体験をしてもらい、商店街が見守って自立を支援させる仕組みを構築している。

商店街では、平成26年11月から、学校の先生や高校生、金融、行政、地域住民などと、自らの手でまちのビジョン「未来予想図」の作成に取り組んでいる。

【事例からの示唆】

■成功要因

岩村田本町商店街は、全国的に郊外店進出により商店街が衰退しはじめた時期に、いち早く商店街の役割を再検討し、地域の共同体として何が提供できるかという視点で、地域住民のニーズに対応した取組を展開した。そして、PDCAサイクルを回し続けることにより、常に地域住民のニーズを把握し、事業の改善や新たな事業を続けていることが成功要因として挙げられる。

その例としては、打ち上げ花火的なイベントからの脱却以降、様々な事業を展開しているが、最初は地域住民のニーズ対応として、日々の食材購入、飲食の強化を商店街直営のかたちで不足している業種のサービスを提供している。そこでは、商店街が新たな雇用を行い、直営店の運営を行っており、地域における雇用創出にも貢献している。

また、商店街の既存店舗では経営者の高齢化も進んでおり、将来的には廃業が増えることも想定し、新たな個店の担い手をチャレンジショップとして募っている。ここでは、将来的な商店街の姿を考え、それに即した個店の誘致を図っており、それがチャレンジショップ「本町手仕事村」である。

さらには、人口減少が進むことも想定し、子育て、教育という分野にも商店街自らが切り込み、子育て世帯が住みやすい環境を整えている。事例の一つである日本初の商店街が運営する塾「岩村田寺子屋塾」は、商店街が見守り役となり、保護者に安心感を与えるとともに、昔ながらの寺子屋型で、専任講師の指導のほかに中学生が小学生、上級生が下級生の勉強を見てあげるシステムも取り入れ、子どもたちのつながりの強化、さらには、子どもの日々の様子から悩み等を察知し保護者に伝えるなどしている。

■地域における消費の現状―商店街の活性化―

岩村田本町商店街では、今後ますます超高齢化社会が進行すると考えており、これからのまちづくりの中の商店街が進むべき道として、「歩いて楽しく暮らせるまちづくり」を掲げ、特に「ローカルファースト」志向を重視している。

地域の目線にたって、地域を第一に優先的に考え、地域の資源、文化、歴史を大切にした、持続可能な地域社会の形成を考え、次代を担う若者をいかに取り込むかをテーマに、新たな取組を、地域住民をはじめ、地域に関わる人々で検討を進めている。

■今後の課題

岩村田本町商店街では、「地域密着型・顧客創造型商店街」を目指し、商店街からの徒歩圏を基本的なエリアとして、地域のニーズを把握し、不足する業種の提供や若手の人材育成を進めてきた。今後、超高齢化社会が進行することを想定し、地域の街づくりの中で、商店街が担う役割について地域住民をはじめとする方々と検討を進めている。

これからの街づくりは,「地元自治体との連携をいかに密にとるか、地元自治体との連携こそが必須課題である」と考えている。