2 地域における少子化・高齢化の現状

次に、地域における人口減少の主因である少子化・高齢化の現状について見ていく。まずは、地域における少子化の現状について見ていく。

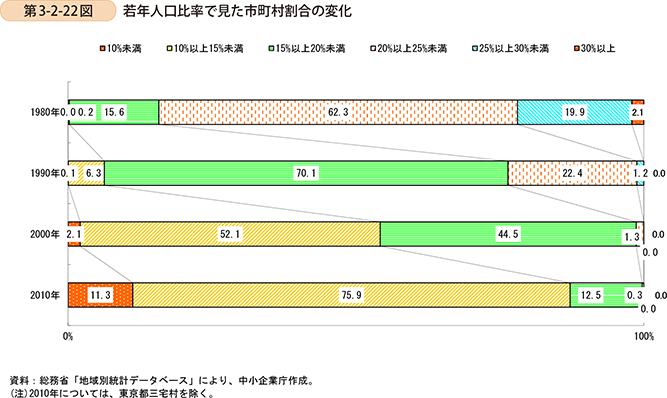

第3-2-22図は、若年人口比率17で見た、市町村割合の変化を見たものである。これを見ると、1980年においては若年人口比率が20%以上であった市町村が8割以上であったが、2010年においては若年人口比率が20%以上の市町村がほとんど無くなったことが分かる。また、若年人口比率が15%未満である市町村が9割近くを占めるようになったなど、多くの市町村において若年人口比率が低下し、少子化が進行している様子が見て取れる。

17 「若年人口比率」とは、「総人口に占める15歳未満の人口の比率」をいう。

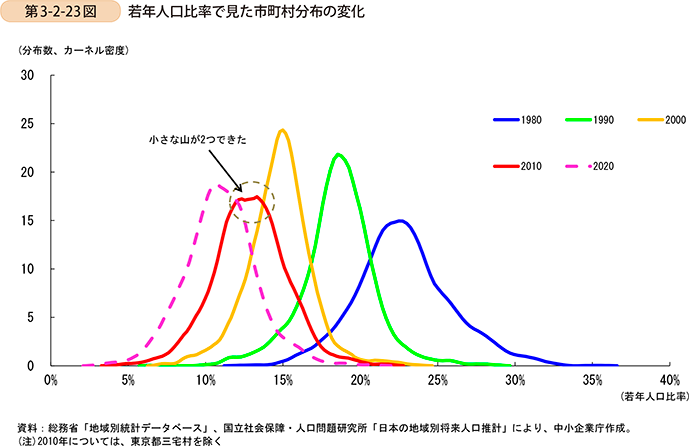

次に、地域の少子化の現状について、若年人口比率で見た市町村の分布18について見ていく(第3-2-23図)。

18 あるデータの分布の形状を確認する際、ヒストグラムによる確認がなじみ深いが、ヒストグラムには階級の境界をどこで設定するかによって分布の形状が異なるという分析上の難点がある。ここでは、階級の境界に依存せずに母集団の分布の推定を行うカーネル密度推定を用いて分布の形状を確認する。なお、以降の分析において分布を確認する場合は、同様の理由からカーネル密度推定を用いることとする。

1980年から2000年にかけて市町村全体で見て若年人口比率が低下するとともに、分布の山が高くなっており、市町村ごとの若年人口比率のばらつきが小さくなっていることが分かる。これは、多くの市町村において、同じような進度で若年人口比率が低下していったことを示している。

しかし、2000年から2010年にかけては、1980年から2000年までの動きと同様に、市町村全体で若年人口比率は低下しているものの、分布の山が低くなだらかになっており、市町村ごとの若年人口比率のばらつきは大きくなっていることが分かる。ここで注目したいのは、2000年までは分布の山の頂点が一つであった(単峰型)のに対して2010年時点では分布の頂点が二つになっている(双峰型)点である。すなわち、2010年時点では市町村が、若年人口比率が相対的に高い群と低い群の二つに分かれてきていることを示唆している。2000年までは市町村ごとの若年人口比率のばらつきが低下してきたことに鑑みると、2010年の分布の形状は、2000年時点の状況がそのまま維持されてきた結果として生じた分布であるとは考えにくく、市町村ごとの個別の取組によってもたらされた結果であると考える方が自然である。人口減少や少子高齢化といった社会構造の変化に一早く対応した地域においては、合計特殊出生率の改善等による若年人口比率の上昇や低下の抑制が実現されているものと推察される。

コラム3-2-2

市区町村単位で見た合計特殊出生率19

合計特殊出生率を市区町村単位20で見てみると、はっきりとした地域性があることが見て取れる。コラム3-2-2図は、合計特殊出生率を市区町村単位で示したものである。これを見ると、九州地方や中国地方において合計特殊出生率が高い市区町村が多いという傾向が見て取れる。一方で、東京圏や大阪圏を中心とした都市部においては、合計特殊出生率が低い市区町村が多いという傾向が見て取れる。地域における生活コスト(居住費、交通費等)の差や就業状況の違いが合計特殊出生率に影響を与えている可能性もあるが、地域性や地域によって異なる出産・子育て環境の違いが合計特殊出生率に影響を与えている可能性も考えられる。例えば、後述する事例3-2-5の鹿児島県伊仙町(平成20~24年合計特殊出生率全国1位)では、地域全体で子供を大事にしていこうという風土が醸成されているとともに、町による手厚い子育て支援が実施されているなどの特徴が見られる。合計特殊出生率を引き上げることで、即座に地域の少子高齢化を解消させることは困難ではあるが、地域住民や市区町村による息の長い取組により、地域において出産・子育てしやすい環境を整備していくことが重要であるといえる。

19 「合計特殊出生率」とは、一人の女性が一生のうちに産む、平均的な子供の数を示したものをいう。15歳から49歳の各年齢において、当該年齢の女性が1年間に産んだ子どもの数を当該年齢の女性の人数で除した算出される「年齢別出生率」を合計したもの。「合計特殊出生率」をあげることで人口減少の流れが止めることができるという議論もあるが、出生数の多い世代である25歳から35歳女性人口は、今後25年間は増加することはないため、合計特殊出生率を多少上げただけでは出生数が急激に増えることはあり得ない。これを踏まえて人口推計をした結果、2060年には日本の総人口が8,000万人に迫るという試算も出ている。(2014年版中小企業白書P54-P61参照)。

20 ここでは、公表されている市区町村別のデータを使用した。ただし、相模原市、岡山市、熊本市では区のデータがないため、市のデータを使用した。

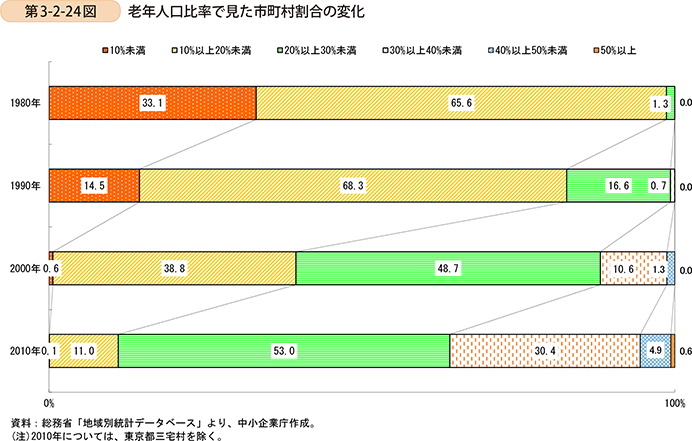

次に、地域の高齢化の現状について見ていこう。第3-2-24図は、老年人口比率21で見た市町村割合の変化を示したものである。これを見ると、1980年時点においては、老年人口比率が20%未満の市町村がほとんどであり、10%未満の市町村も3割程度であったことが分かる。しかし、2010年においては約9割の市町村で老年人口比率が20%以上となり、40%以上の市町村(約5%)も見られるようなるなど、この30年間に少子化と同様に多くの市町村で高齢化が進行したことが分かる。

21 「老年人口比率」とは総人口に占める、65歳以上の人口の比率をいう。

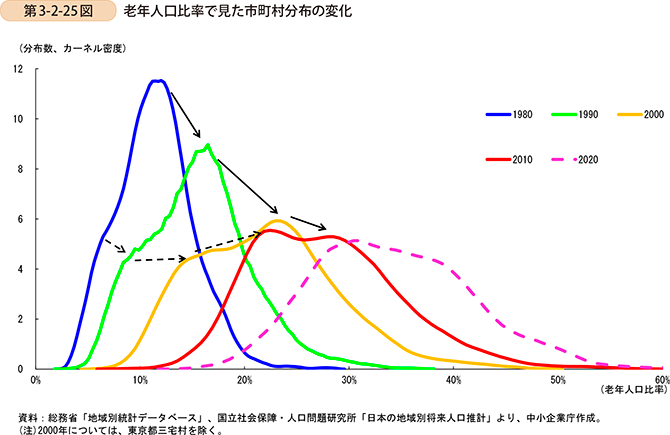

次に、地域の高齢化の現状について、老年人口比率で見た市町村の分布を見ていく(第3-2-25図)。これを見ると、1980年以降、一貫して老年人口比率が高くなる市町村が増加していることが分かる。特徴的なのは、1980年以降、高齢化が進行していくとともに、分布の山が低くなってきており、老年人口比率のばらつきが大きくなっていることである。若年人口比率の分布のばらつきが2000年から2010年にかけて大きくなっていたのと異なり、老年人口比率については、1980年から1990年の間に既に分布のばらつきが大きくなってきており、若年人口比率の地域差よりも早期に老年人口比率の地域差が顕著になっている。ここで注目したいのが、分布の山の形状の変化である。1980年においては、分布の山の頂点とは別に、山の左側に小さな膨らみがあるのが確認でき、1990年、2000年、2010年と時間の経過に従い分布の山がなだらかになるとともに、1980年時点において確認された小さな膨らみが大きくなっている様子が確認できる。すなわち、市町村において相対的に老年人口比率が高い群と低い群の二つの群が存在し、特に老年人口比率が低い群の存在が顕著になっていることを示している。他方、老年人口比率が高い群については、分布の山の右側の裾野が広く、老齢化が進んでいる市町村も多く存在することを示しており、市町村間で高齢化が進んでいる地域と高齢化の進行が抑制されている地域の差が顕著になってきていることを表している。

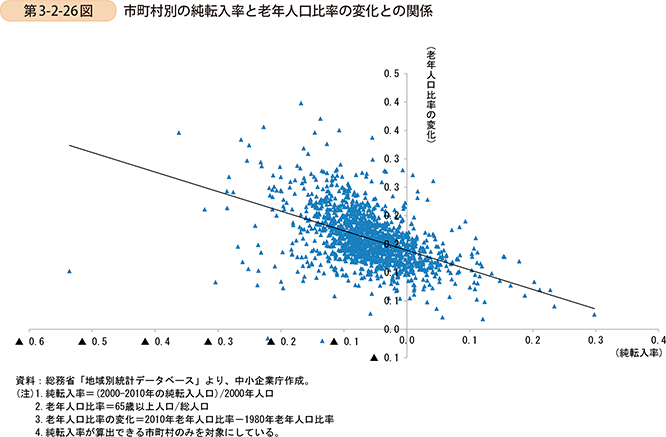

それでは、老年人口比率の地域差には、どのような要因が働いているのであろうか。市町村別の純転入率と老年人口比率の変化の関係を見ると、純転入率が高い市町村ほど、老年人口比率の上昇の程度が低い傾向にあることが見て取れる(第3-2-26図)。これは、地域への純転入数が多い市町村では、相対的に若い世代の人口が流入しており、全体の老年人口比率を低めている。

コラム3-2-3

市町村単位でみた高齢化の進行

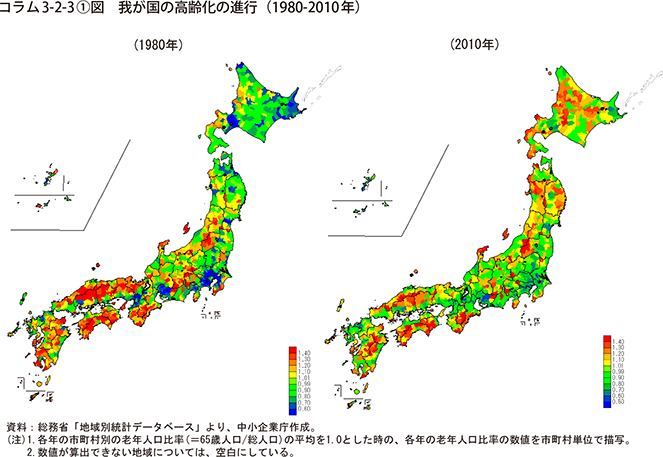

我が国に直面している高齢化の進行について、地域性の観点から市町村単位で見ていこう。コラム3-2-3〔1〕図は、各年における市町村別の老年人口比率と全国の老年人口比率の平均からの乖離を示したものである。1980年、2010年のいずれにおいても中国地方、四国地方など地方の市町村において都市部の市町村よりも高齢化が進行していることが分かる。一方、2010年では、東京圏など三大都市圏の市町村において、全国の老年人口比率の平均からの乖離が少なくなり、地方圏と同様に高齢化が進行していることが見て取れる。

また、高齢化の進行は、高齢単身世帯の割合や高齢夫婦のみの世帯の割合を増加させてきた(コラム3-2-3〔2〕図、第3-2-3〔3〕図)。高齢単身世帯の割合は、北海道、東北地方の市町村で大幅に増加していると同時に、東京都、愛知県、大阪府といった三大都市圏の市町村においても大幅な増加が見られる。高齢夫婦世帯の割合についても、高齢単身世帯の割合の変化と同様の傾向を示している。

コラム3-2-4

地域住民が考える地域とは

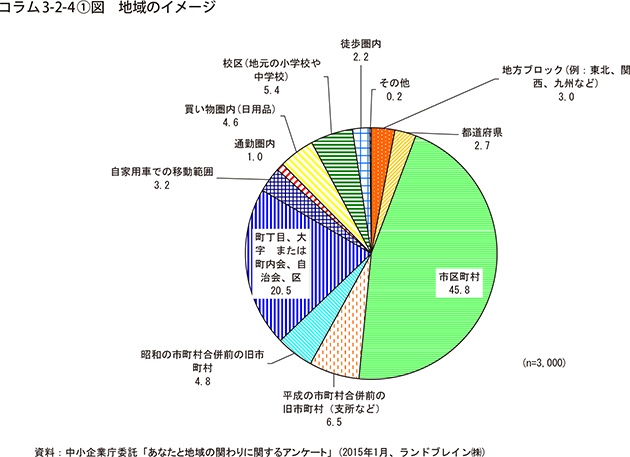

ここまで、地域の経済・社会構造の変化を見るにあたって、主に市町村単位で論じてきた。それでは地域住民は、そもそも「地域」という言葉にどのようなイメージを持っているのであろうか。コラム3-2-4〔1〕図は、地域住民が持つ地域のイメージを見たものである。これを見ると、6割近い地域住民が市区町村(合併以前の市区町村含む)を地域としてイメージしていることが分かる。また、市区町村よりもさらに小さい、「町丁字、大字、または町内会、自治会、区」と回答する者も2割程度存在することが分かる22。

22 本調査は、人口5万人以下の市町村の住民に対して実施したことには注意が必要である。

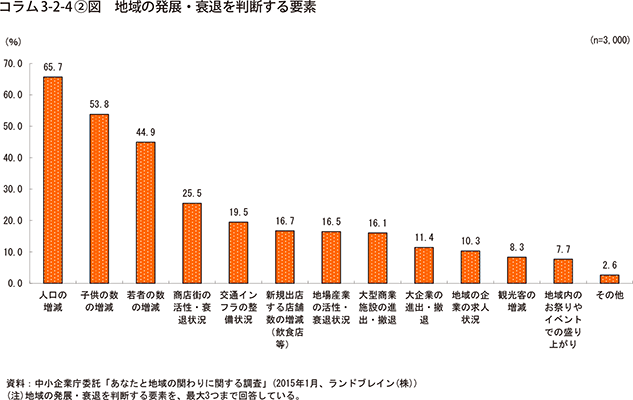

他方で、地域住民は、地域の発展・衰退を判断する要素についてどのような認識を持っているのであろうか、コラム3-2-4〔2〕図から見ていこう。これを見ると、「人口の増減」(65.7%)、「子供の数の増減」(53.8%)、「若者の数の増減」(44.9%)など、主に人の増減に関する項目に注目して地域の発展・衰退を判断する傾向が強いということが分かった。他方で、「地場産業の活性・衰退状況」(16.5%)、「大型商業施設の進出・撤退」(16.1%)、「大企業の進出・撤退」(11.4%)など、産業に関する項目に注目して地域の発展・衰退を判断する傾向は低いということが分かった。人口5万人以下の市町村の住民に対するアンケートであるため、我が国全体の住民の認識とは言い難いが、人口が少ない地域の住民にとっては、人の増減に関する項目に注目して地域の発展・衰退を判断する傾向があり、それこそが、地域住民が認識している地域課題ともいえる。

ここまで、地域における人口増減や少子化・高齢化の現状について見てきた。以下では、人口減少や少子化・高齢化といった社会構造の変化に直面しながらも、その変化に柔軟に対応してきた地域の取組について紹介したい。

事例3-2-4. 長野県下條村

財政改革と若年層の移住政策(少子化対策)を推進する自治体

長野県下條村(人口:4,200人(平成22年国勢調査)、面積37.66km2)は、長野県南端に位置し、飯田市から車で約30分の距離にある。村面積の約7割を山林が占めており宅地面積はわずか3%ほどしかない。かつては養蚕業が盛んで、ピーク時の1950年には6,410人あった人口は、昭和40・50年代の養蚕業の衰退と共に減少している。

現在の主要産業は農業だが、農地が限られていることから、果樹や蕎麦を小規模に生産している。村民の半数近くは第2次・第3次産業に従事しているが、村内には大企業や事業所等がないため、近隣の飯田市に通勤している。村の税収源はほとんどなく財政力指数0.214(平成24年度)である。こうした条件だけを見れば、下條村は典型的な中山間地域の零細自治体である。しかし、長年に亘る財政改革への取組によって数々の成果を生みだしている。

多くの自治体が若年層の人口減少に悩む中、下條村の人口も1990年には3,859人と減少したが、持ち直し平成2000年には4,024人となり、4,000人を超えた。日本創生会議で2010年から2040年の市町村別人口試算で、20~30代女性人口変化率が▲70%を超える自治体もある中、下條村は▲8.6%に止まり、合計特殊出生率は1.86人(平成20年~24年の村試算。平成24年全国平均は1.41)と全国を大きく上回るなど、子供を持つ若い世代が増えている。

この背景には、村と住民が一丸となっての財政改革と若年層の移住政策による取組によるものである。その発端は1992年に村長となった伊藤喜平氏の「村民倍増計画」から始まる。

まず行われたのが、職員の意識改革及び職員数削減である。全職員を民間のホームセンターで接客や販売の研修を行わせ、サービス業としての意識改革を求めた。その結果、仕事に対するコスト意識、スピードが生まれた。同時に新規雇用をせず自然に減らす方法で職員の削減を行い、現在では職員数は37人(保育士や育休を含む)と約半分にまで減り、支出に対する人件費率も14.2%(2013年度決算より)にまで抑えられている。そして、財政改革に大きな効果を上げている一つが「資材支給事業」である。この事業は地域住民の生活環境を整備するために行政が行ってきた道路整備等を住民自らが施工し、村がその資材を支給する制度である。それまでは住民から役所に対して一方的に陳情をするだけであったが、住民自らが動くことで村の公共事業費の大幅な削減に成功し、住民たちの共同作業は地域コミュニティの活性化という効果も生んでいる。

このような財政改革によって捻出された財源によって、人口減少・少子高齢化施策を積極的に推進している。1997年から移住者受け入れのための集合住宅の建設を開始し、子持ちの若年世帯か結婚予定者であること、さらには入居後の村行事参加や消防団への加入といった「条件付きの移住者募集」によって「質の良い若者」を受け入れることに成功し、村民と移住者が一体となった地域コミュニティが生まれた。

さらには、高校卒業までの子供医療費無料化、保育料引き下げ、給食費の補助、子育て応援基金創設、入学祝い金、出産祝い金等、子育て環境を整備した結果、14歳以下の年少人口の比率は15.3%(2013年10月現在)と長野県下4位と高水準にある。

【事例からの示唆】

■成功要因

行政職員および住民の意識改革を進めることで、村と住民が一丸となった村の経営が確立されたことが評価される。そして、財政改革によって捻出された財源によって、人口減少・少子高齢化施策を積極的に推進することで若者定住が進み、平成20年~24年の合計特殊出生率は1.86(平成24年全国平均は1.41)と全国平均を大きく上回る状況になっている。

■地域における社会構造の変化を踏まえた対応

-自治体職員の意識改革-

全国的に人口減少が見込まれるなか、自治体の税収も減少し、行政運営の手腕が問われる状況にある。

下條村では、早期から職員の行政運営に対する意識改革を行うことで、身の丈にあった財政運営を進めることができた。特に住民の行政依存意識の改革も同時に進めたことで、現在の健全な財政確保につながっている。その結果、人口減少・少子高齢化施策を積極的に推進することができている。

人口減少・少子高齢化施策として、1997年から移住者受け入れのための分譲宅地や集合住宅(家賃:2LDK<駐車場2台分含む>月額3万3000円~3万4000円。飯田市内の同規模物件家賃の半額程度)の建設を開始した。若年層向けの集合住宅建設に関しては、単独事業として実施することで「条件付」での入居者募集を実施した。その条件とは、子持ちの若年世帯か結婚予定者であること、さらには入居後の村行事参加や消防団への加入である。こうした「条件付きの移住者募集」によって「質の良い若者」を受け入れることに成功し、村民と移住者が一体となった地域コミュニティを生み、村民も移住者を歓迎するという好循環が生まれた。

さらには、子供医療費無料化(高校卒業まで)、保育料引き下げ(階層によっては国基準の半分以下)、給食費の補助(小中学校で50%)、子育て応援基金(7億円の基金により子育て世代の支援)創設、入学祝い金、出産祝い金等、子育て環境を整備した。

現在、若者定住促進住宅は124戸に達し若い夫婦の入居待ちもある。世帯数は最低だった1990年から300世帯が増加した。特に若年層の増加は著しく14歳以下の人口は622人で、総人口の15パーセントを超える。村内の小学校も生徒数は274人(2014年5月時点)。一時、全10学級にまで減少したが現在は12学級)、保育園が109人、中学校137人にまで回復している。こうした取組によって、平成20年~24年の合計特殊出生率は1.86と全国を大きく上回っている。

■今後の課題

1997年から若年層の移住者受け入れのための住宅や子育て支援の政策を進めることによって、年少人口増や合計特殊出生率増という結果が現れている。

少子化対策とともに、「村づくりは人づくり」という視点から学校教育改革も進み始めている。より良い教育の充実のため、小・中学校へ村費講師(先生)導入、中学生海外研修事業がスタートしており、下條村の取り組みは次のフェーズに入ったと言える。けれども、各種の施策を実現した意識の高い村職員、それに総力を挙げて協力した住民たちの力を引き出したのは、1992年に就任し、現在6期目となる伊藤村長のリーダシップによるものが大きい。今後も立ち止まることなく、いかに時代の変化に対応した改革を続けられるか。全国の零細自治体のモデルとして注目を続ける必要がある。

事例3-2-5. 鹿児島県伊仙町

長寿・子宝のまちづくり(少子化対策)を推進する自治体

鹿児島県伊仙町(人口:6,844人(平成22年国勢調査)、面積62.7km2)は、九州本土から約480km離れた徳之島(島面積248km2)の南西部に位置しており、長寿世界一としてギネスブックに認定されたこともある泉重千代翁や本郷かまと嫗が生まれ育った町として広く知られている。また、全国市区町村別合計特殊出生率は、平成10年から平成14年で2.47(全国4位)、平成15年から平成19年で2.42(全国1位)、平成20年から平成24年で2.81(全国1位)と高い出生率を維持していることでも、全国から注目されている。

伊仙町の高い出生率は、島に根づく「授かり物である子供は全ての人にとっての宝」という精神文化によるもので、親・家族・親戚・地域が一体となって子育てを応援することによる。大都市圏における働き方や家族の役割分担と比べて、高齢者の世話や子供の学校行事、出産や葬式などライフイベントを重視する文化がある。

このような地域固有の文化的背景とともに、2005年度以降、この地域活力を活かした政策として「長寿・子宝のまちづくり」を標榜し、各種施策を展開してきた。親が子供を安心して預け、働くことができる環境を整えており、町内には認可保育園が3箇所、僻地保育所が5箇所、小学校が8校ある。

子育て支援に関する主要事業の1つとして、2006年度に第3子以降1人につき10万円を支給(支給額の1/2は地域商品券)する子育て支援金制度をスタート、2009年度には第1子に5万円、第2子に10万円、第3子以降は1人につき15万円を支給する制度拡充を行った。また、2012年度には「敬老祝金を子供たちのために使ってほしい」という住民からの要望もあり、敬老祝金を減額し一部を子育て支援金に充てている。子育て支援金のほか、安心して子供を産み・育てる支援として、新生児全戸訪問事業、母子栄養食品の支給など、サポート体制を整えている。

伊仙町では、子育て支援とともに、定住促進と地域雇用を創出する取組を進めている。

生活サービス面では、食料品店やコンビニエンスストアの誘致、徳之島交流ひろば「ほーらい館(健康増進施設)」及び隣接して、地産地消を目指す直売所「んと元気な直売所百菜」の整備を行った。

定住促進の受け皿としては、小規模校維持のための校区内町営住宅の増築、空き家バンク制度の推進、町有地の無償貸付で民間住宅の建設を進めている。地域雇用においても、人工衛星等の関連部品製造の民間企業を誘致、初年度は10名程度の雇用を確保し、将来的には100名程度の雇用を予定している。また、本町の基幹産業である農業の生産額増に向けて、伊仙町特産品加工工房を整備(民間事業者に無償貸付)、初年度10名程度の雇用を確保し、将来的には20名程度の雇用を予定している。

以上の取組により、安心して子供を産める環境があること、雇用・定住の場が確保されつつあることから、若者のUターン、Iターンも徐々に見られるようになっている。

【事例からの示唆】

■成功要因

少子高齢化が進行する状況下、2005年度から「長寿・子宝のまちづくり」を標榜し、次代を担う子供を産み・育てる環境づくりを総合的に進め、安心して子供が産める町のイメージを定着させたことが評価できる。

徳之島交流ひろば「ほーらい館(健康増進施設)」、「んと元気な直売所百菜」といった交流・子育て・買い物を支援する諸施設を整備、小規模校を維持するために各校区の小学校・保育所を維持、そして新生児全戸訪問事業、母子栄養食品の支給など、子育てをサポートする体制を整えた。

このような中、2009年度には子育て支援金の支給要件を緩和した結果、2009年度以降における合計特殊出生率は、それまでの2.40台をさらに上回る2.81に上昇している。また、島内3町の人口推移(2010年度~2014年度)をみると、伊仙町283人減、徳之島町574人減、天城町422人減と、他町よりも人口減少数が低くなっている。これらの総合的な取組により、企業誘致にも優位に働いたと考えられる。

■社会構造の変化への対応

-子どもに対する徹底的な支援-

離島という立地特性から進学や就職に伴う転出は社会構造上、やむを得ないことである。しかしながら、子供を産み、育てる環境を総合的に取り組んだ結果、都市部と比較して子育てがしやすい環境であることから、里帰り出産、Uターン、さらにはIターンにつながっている。

このような総合的な取組をスタートさせた翌年にあたる2006年度の社会動態は、転入数346人、転出数429人、83人の社会減であったのが、2013年度には、転入数320人、転出数310人、10人の社会増となっている。

町内では、子育て・買い物・社会福祉に関連する域内需要が確保でき、さらには企業誘致にもつながっている。

■今後の課題

子供を生むために戻ってきた若者世帯の多くは、農家を営んでいる家庭の子息で、家業を手伝うことで生計をたてている。この点に関しては、農家における後継者の確保につながっていると考えられる。また、子育てや福祉支援が体制的に充実してきていることから、これらに携わる人材の確保とスキルアップが課題であるといえる。

一方、町では工場施設を提供するかたちで企業誘致も進んでいるが、このようなかたちでの誘致には限界があることが予想される。近年、これまで町内では起業の感覚がなかったが、若い人の中で少しずつ起業の動きが芽生えていることから、起業支援の充実が求められるといえる。