第2節 地域課題の解決による地域活性化

1 中小企業・小規模事業者による地域課題の解決

前節では、地域の中小企業・小規模事業者が地域の強みである地域資源を活用し、地域経済の活性化に資する取組を見てきた。地域資源の活用は、その資源の本当の価値に気づく、あるいは市場を意識した商品開発や販路開拓を行うことで、他地域との差別化を図る取組となっていく。

他方で、地方、とりわけ中山間地域では人口減少や少子高齢化、それらに起因する地域課題は多様化・深刻化し、地域住民の生活が維持されなくなることで、地域としても維持していくことが難しくなっている地域も見られるようになった。例えば、人口減少が進行していくと、地域の生活必需品(食料品やガソリン等)を販売している店舗が撤退することによって、地域では移動手段を持たない高齢者等が買い物弱者になる可能性がある。また、地域から若い人が流出することによって地域の活気が失われ、人口減少にさらに拍車がかかることも考えられる。

このような中、地域の中小企業・小規模事業者が事業として地域課題の解決に取り組むことにより、「社会価値の創造(地域活性化)」と「企業価値の創造(企業利益の増大)」を実現している事例も見られるようになった。このような中小企業・小規模事業者の取組について、中小企業白書(2014年版)で示した「CRSV(Creating and Realizing Shared Value23)」では、「地域に根ざした事業活動を行う中小企業・小規模事業者が、事業を通じて地域課題を解決することにより、その地域が元気になり、その恩恵を、地域課題を解決する事業を行う中小企業・小規模事業者が享受するという考え方」として紹介し、中小企業・小規模事業者の「生きる道」としての可能性についても論じた。

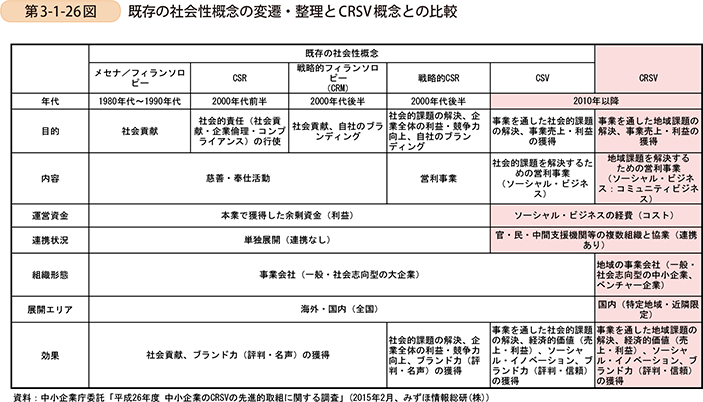

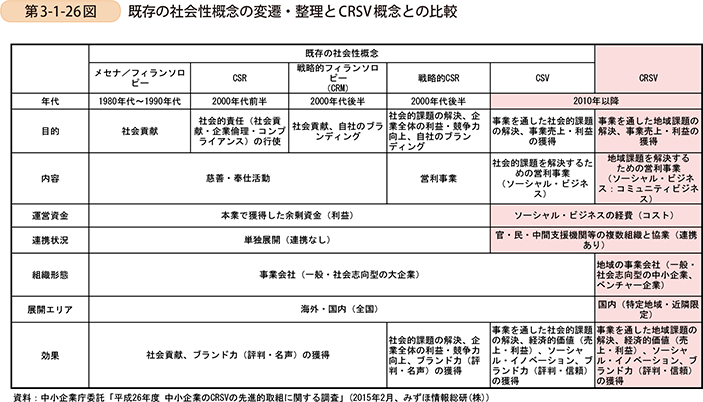

まず、このCRSVの考え方(概念)について、これまでの既存の社会性概念24との比較により整理していく。既存の社会性概念については、おおよそ第3-1-26図のように整理することができる25。

23 中小企業白書(2014年版)P439-448を参照。

24 ここでいう「社会性概念」とは、社会貢献活動、地域課題の解決等、企業等の効率性・経済性を追求する事業活動にとどまらない社会的な取組を行う考え方をいう。

25 この整理は中小企業・小規模事業者に限った整理ではないため、その点には留意する必要がある。

これまでに登場している社会性概念について、社会貢献(メセナ26、フィランソロピー27等)から「CSR28」、「戦略的CSR29」、「CSV30」までは、実践的なレベルまでは言及しない抽象的な概念枠組みであり、且つ、国レベルでの社会的課題に対する大企業の所作に焦点が当てられ論じられてきた。戦略的フィランソロピー31の代表的な手法であるCRM32(Cause-related marketing:コーズリレーティッド・マーケティング)等の概念も、この枠組み内(大企業・社会的課題の解決という文脈)で語られることが多かった。しかし、2000年代半ば以降、国内において人口減少や少子高齢化といった地域課題が顕在化するようになり、本来的には行政が担うはずであった諸課題の解決が、地域課題が多様化・深刻化することにより、次第に行政だけの取組では対応が困難になってきた地域も見られるようになった。これを解決すべく、各地域のレベルで「ソーシャル・アントレプレナー33(社会起業家)」らによって形成された、地域の中小企業、あるいは、NPO法人や、中間支援組織等の形態(ソーシャル・エンタープライズ)が台頭するようになった。これらの取組は、前述の大企業に焦点が当てられ、論じられてきた「戦略的CSR」や「CSV」等と共通の「社会的課題を事業で解決し、共通価値を創出する」という考え方に基づき、「ソーシャル・ビジネス34(地域の場合=コミュニティ・ビジネス35)」や「ソーシャル・マーケティング36」等の手法により、地域課題を解決していくという点に特徴がある。

現在では、単に課題を解決するだけではなく、さらに新たな価値(制度等の変革)を地域発で生み出すという「ソーシャル・イノベーション37」という概念も出てきている。このような経緯から、企業等の社会性概念もこれまでの抽象的な表現による概念ではなく、起業のプロセスや具体的なビジネスの設計方法(ソーシャル・デザイン38)、あるいは取るべき具体的な組織形態や連携等にまで言及した、より導入・実践することに主眼が置かれた、実効性のある概念が提示される時代になっている。

このような中、CRSVは「地域に根ざした中小企業・小規模事業者でなければ解決困難な地域課題解決への取組であると同時に、その取組により、地域課題を解決する中小企業・小規模事業者、その地域課題解決の恩恵を受ける地域住民が互いに支え合うことにより生まれる好循環に向けた取組39」という、地域志向の新しい社会性概念であるといえる。この取組による地域活性化へのインパクトの大きさは、その取組規模に規定される面もあるが、地域課題を解決することにより社会価値を生み出すのと同時に自らの企業価値をも高め、地域とともに生きていこうとする中小企業・小規模事業者の取組は、地域活性化への確かな一歩であるといえる。それでは、これら地域課題を解決する中小企業・小規模事業者にはどのような特徴があるのであろうか、「CRSVの先進的取組に関するアンケート調査40」の結果から見ていく。

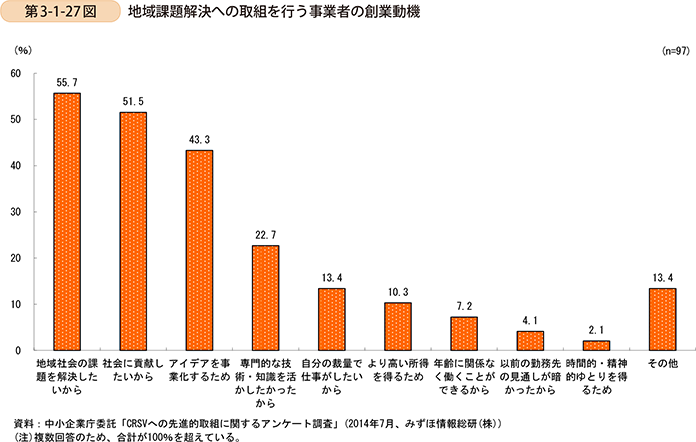

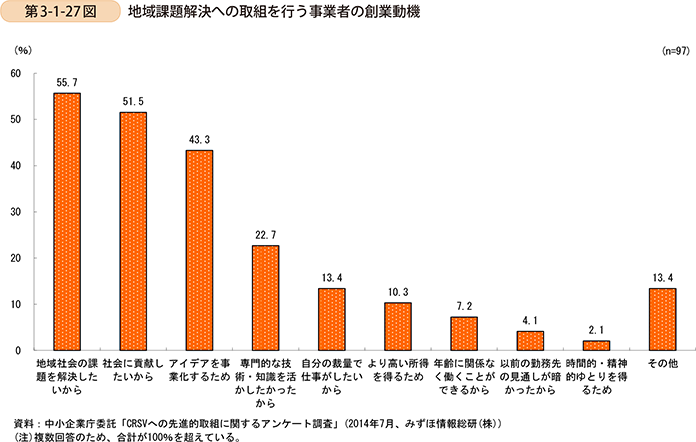

まず、地域課題解決への取組を行う事業者の創業動機について、第3-1-27図から見ていく。これを見ると、「地域社会の課題を解決したいから」、「社会に貢献したいから」と回答した事業者の割合がそれぞれ約5割、「アイデアを事業化するため」が約4割、「専門的な技術・知識を活かしたかった」が約2割となっていることが分かった。このことから、地域課題解決への取組を行う事業者は、全体的に、自己の利益よりも他人(地域)の利益になるような考え方により創業しているという傾向が見て取れる41。

26 「メセナ」とは、「即効的な販売促進・広告宣伝効果を求めるのではなく、社会貢献の一環として行う芸術文化支援」をいう。公益社団法人企業メセナ協議会ホームページを参照(http://www.mecenat.or.jp/ja/introduction/post/about/)。

27 「フィランソロピー」とは「弱者の救済、学術の振興、文化・芸術の支などの公共性に高い分野での寄附活動やボランティア活動の総称」をいう。

28 「CSR(Corporate Social Responsibility)」とは、「社会に経済的価値を提供すること、利益を社会に還元し、社会貢献すること、企業不祥事を防ぐための取組」をいう。

29 「戦略的CSR」とは、「数ある社会問題の中から、企業として取り組むことで大きなインパクトがもたらされるものを選択し、これを踏まえた上でバリューチェーンと競争環境を改革することによって、企業と社会双方がメリットを享受できる活動」をいう。

30 「CSV(Creating Shared Value)」とは、「企業が事業を営む地域社会や経営環境を改善しながら、自らの競争力を高める方針とその実行」をいう。

31 「戦略的フィランソロピー」とは「企業の社会貢献活動であるフィランソロピーを自社の競争ポテンシャルの改善につながる分野と結び付け、そこから生み出される社会的価値と経済的価値の両方を最大化しようと戦略的に取り組む活動」をいう。

32 「CRM(Cause Related Marketing)」とは、「市場に対してイメージ、製品、サービスを有する企業が、相互利益にために、1つまたは複数のコーズと、リレーションシップやパートナーシップを構築する活動」をいう。

33 「ソーシャル・アントレプレナー」とは、「今解決が求められている社会的課題(例えば、福祉、教育、環境等)に取り組み、新しいビジネスモデルを提案し実行する社会変革の担い手」をいう。

34 「ソーシャル・ビジネス」とは、「社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いた取組」をいう。

35 「コミュニティ・ビジネス」とは、「地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組」をいう。

36 「ソーシャル・マーケティング」とは、「製品計画、価格設定、伝達、分配、および市場調査を考慮し、社会通念の受容性に影響を与えるためのプログラムのデザイン、実行、コントロールを行うこと」をいう。

37 「ソーシャル・イノベーション」とは、「社会的課題の解決に必要とされる社会的商品やサービスの提供、あるいはその提供の仕組みの開発」をいう。

38 「ソーシャル・デザイン」とは、「社会的課題を解決するための概念(コンセプト)や方法論、仕組み」をいう。

39 中小企業白書(2014年版)、第3-5-47図を参照。

40 中小企業庁の委託により、みずほ情報総研(株)が2014年7月に、175事業者を対象にしたアンケート調査。175事業者は、各種参考文献から地域課題の解決と事業活動の両立を図っていると思われる事業者を選定した。回答があった112事業者(中小企業・小規模事業者:89、NPO法人等:23)の内、12事業者については、事業により地域課題を解決しているとは回答していないため、実際の分析はそれらを除く100事業者(中小企業・小規模事業者:79、NPO法人等21)について行った。アンケートの回答者は、中小企業・小規模事業者とNPO法人等が混在するが、後述するようにNPO法人も事業に際して中小企業・小規模事業者と同様な課題を抱えているため、分析としては一体で行うこととする。

41 中小企業白書(2014年版)では、創業動機について女性、若者(35歳以下)、シニア(55歳超)に分けて聞いている。これによると、「自分の裁量で仕事がしたいから」(81.1%)、「年齢に関係なく働くことができるから」(74.5%)といった項目が上位となっている一方で、「社会に貢献したいから」(39.0%)といった項目については、地域課題を解決する事業者の創業動機ほど高くないなど、創業動機に違いが見られる。ここでの数値は、女性、若者、シニアの平均値である。

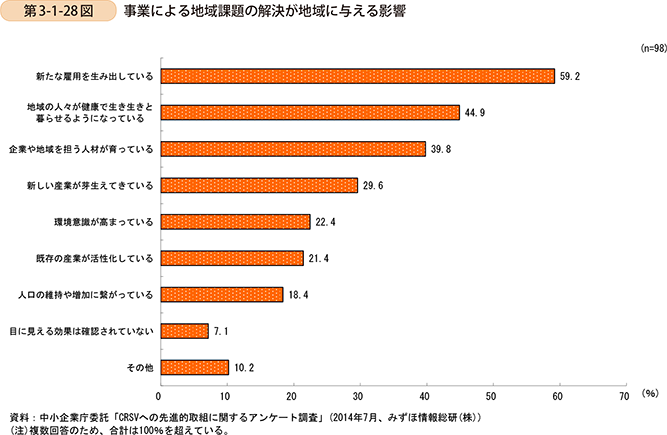

次に、事業による地域課題の解決が地域に与える影響について、第3-1-28図から見ていく。「新たな雇用を生み出している」(59.2%)、「企業や地域を担う人材が育っている」(39.8%)といった項目が上位となっており、事業による地域課題の解決が、雇用の創出や人材育成など地域経済にも貢献していることが分かった。また、「地域の人々が健康で生き生きと暮らせるようになっている」(44.9%)といった項目も上位となっており、地域課題の解決が直接的に地域住民の生活環境の改善・向上に寄与していることが分かった。

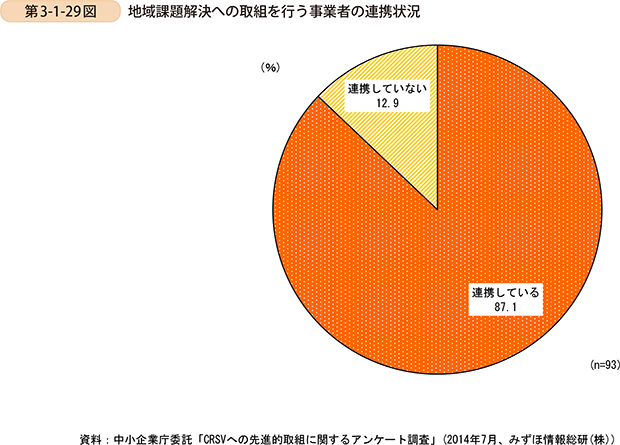

事業により地域課題を解決していくためには、事業者単独で地域課題の解決に向けた取組を行うのではなく、他の主体と連携することも重要である。第3-1-29図は、地域課題を解決する事業者の連携状況を見たものである。これを見ると、全体の約9割の事業者が他の主体と連携していることが分かり、他の主体と連携することに、事業推進上のメリットがあると認識している事業者が多いということがうかがえる。

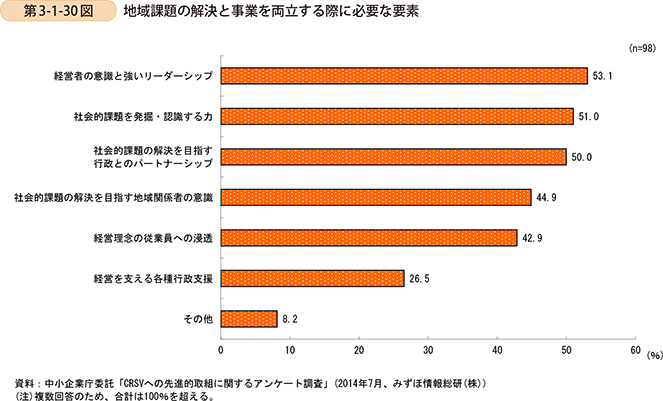

さらに、地域課題の解決と事業を両立する際には、どのような要素が必要となるか見てみると、「経営者の意識と強いリーダーシップ」と回答した者が53.1%と最も多くなっていることが分かる(第3-1-30図)。このことから、地域課題の解決と事業の両立には、地域課題を解決しようとする経営者の意識と強いリーダーシップが事業の成否を握っていると認識している事業者が多いということが見て取れる。また、「社会的課題(地域社会で発生する重要な課題)を発掘・認識する力」、「社会的課題の解決を目指す行政とのパートナーシップ」と回答した者も多く、広くアンテナを立てて地域課題の解決への取組を行うことで、事業としても成立するという認識を持つ者が多いことが分かった。

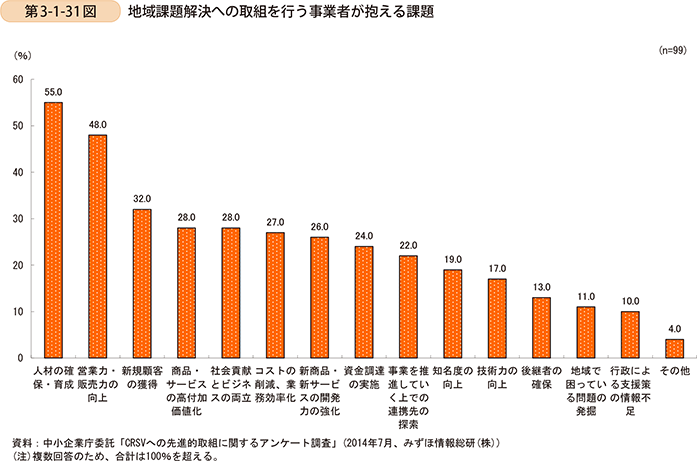

他方で、地域課題解決への取組を行う事業者は、現在、どのような課題を抱えているのだろうか、第3-1-31図から見ていく。地域課題解決への取組を行う事業者の約5割が「人材確保・育成」、「営業力・販売力の向上」といった、一般の事業者も抱える課題と同様の課題を抱えている一方で、3割弱が「社会貢献とビジネスの両立」といった地域課題解決への取組を行う事業者ならではの課題を抱いていることが分かる。地域課題の解決をいかにしてビジネスに結びつけていくかという点については、地域にどのような課題があり、その地域課題解決に相応の対価が支払われるかどうかについてしっかり把握することによって、社会貢献とビジネスの両立という課題を克服していくことが重要であるといえる。

ここまで、地域の中小企業・小規模事業者が事業で地域課題を解決する考え方であるCRSVについて、既存の社会性概念との比較により整理するとともに、地域課題解決への取組を行う事業者の特徴について見てきた。経済・社会構造の変化の中で多様化・深刻化していく地域課題に対し、自利よりも利他を重視した事業者の取組により、地域課題解決がなされていると同時に、それら地域課題を解決する事業者が、一般の事業者と同じような課題を抱えていることも分かった。

以下では、事業で地域課題を解決する中小企業・小規模事業者の事例を見ていくこととする。

事例3-1-10. 株式会社あわえ

地域資源を磨いて活用することで地域を元気にする企業

徳島県海部郡美波町の株式会社あわえ(従業員10名、資本金1,000万円)は、地域文化資源保護・継承事業、企業誘致・定住促進支援事業等、地方を元気にするための事業を展開している企業である。

同社の吉田社長が、自身のITベンチャー会社のサテライトオフィスを故郷である同町に設置した際に、地域住民との交流が進む中で、「外から人が来ることで町に活気が生まれた」という住民の声を聞き、地域を元気にしたいという思いから同社を設立した。

美波町は、多くの地域資源があるにも関わらず、少子高齢化と若者の流出によって人口減少に歯止めがかからないという過疎地域特有の問題が深刻化していた。この状況を改めて実感した吉田社長は、地域の資源を活用した地域活性化のための事業モデルを作ろうと考えた。

まず、空き古民家に放置された貴重な昔の風景や個人の写真をデジタル化して、クラウド上に残すフォトストックサービスを開始した。次に、地域の一次産業の活性化を図るために、地域でしか消費されない少量生産の産品にパッケージデザインや生産に関するストーリーを付加するなどのブランディングを行い、地域外に独自の直販ルートを構築した。これらの取組により、今まで価値を見出されてこなかった地域の資源が同社の取組により価値のあるものとして生まれ変わることができた。

また、明治時代に建てられた、かつては地域の交流の場であった銭湯をリノベーションし、地域の人々の新たな交流拠点とするとともに、そこに同社の事務所を設置し、都市部から来訪する人々と地域住民をつなぐ機能を持たせた。

同社の取組を契機に、進出企業が増えた同町では、新たな雇用創出による若年人口の増加やそれに伴う高齢化率の低減も期待され、町全体が活性化しつつある。

同社は現在、地域住民から様々な事業の相談が持ち込まれる存在になっているが、この美波町における地域活性モデルの成功は、同様の悩みを持つ多くの地域にとっても問題解決の糸口となり得ると考えられ、各方面から大きな期待が寄せられている。

吉田社長は、これからも地域の仕事づくり、場づくりを行い、地方と都市間でお互いの良い部分をシェアしあえる新しい関係を構築する地域活性化のモデルを、他の地域にも広げていくことで「日本の田舎をピカピカにしたい」と考えている。

【事例からの示唆】

■成功要因

同社の吉田社長が、地域住民の声に耳を傾け、少子高齢化や人口減少といった地域課題を地域にある資源を磨くことによって解決しようという点が成功要因の一つとして挙げられる。資源をそのまま活用するのではなく、しっかりと磨くことで本来持っている資源の価値を最大限引き出すことに成功した。この事例では、空き古民家に放置された貴重な昔の風景や個人の写真、地域でしか消費されない少量生産の産品、明治時代に建てられた、かつては地域の交流の場であった銭湯など、地域住民からみれば当たり前の存在であったものが、一度故郷を離れた吉田社長の目から見ると価値を見いだせるものに映った。また、一度故郷から離れたことで、再発見しようとする意志が強く働いた。これは、地域の資源を違った目線でみることで、地域資源の潜在的価値を引き出すことも可能であるということを示唆している。

■地域課題の解決

-地域課題の解決に向けた経営者の「強い思い」-

徳島県南東部に位置する美波町は漁業が中心の町で、人口は年々減少し、直近では7,471人(2015年2月1日現在)となっており、地域の活性化が大きな課題となっている。地域の課題は絶えず変化していくため、地域の課題解決には、持続的な取組が必要であるといえる。同社の吉田社長が、自分の生まれ故郷である美波町の地域課題を何とか解決したいという「強い思い」を持ったことが事業の原動力となり、また、その取組に事業性を持たせることで、持続的な取組を可能にしたといえる。

こうした取組は、徐々にではあるが地域住民の意識を変えていく力になっている。企業進出により雇用が創出されたことに加え、都市と地域の交流機能も備えたことから、今後、地域の需要に対応した事業を展開することにより、さらなる売上増加や地域活性化への貢献が期待される。

■今後の課題

同社は、今後、美波町での事業モデルを継続しつつ汎用化し、同じような悩みを持つ他の地域にも拡げていきたいと考えているが、設備投資等のための資金調達や新製品・サービスの開発等が課題となっている。特に、吉田社長は、小さな町で事業を展開する場合、利害関係が発生することが少なくなく、事業が円滑に進むよう地元との調整役を果たす機能が必要であると考えている。

事例3-1-11. 株式会社夢創造

柔軟な発想で地域の資源を活用し、高級なトラフグを養殖・販売する企業

栃木県那須郡那珂川町の株式会社夢創造(従業員10名、資本金3,000万円)は、トラフグの養殖・販売、トラフグ加工品販売、アンテナショップ運営、フランチャイズ展開のコンサルティング事業を展開している企業である。

同社の野口社長は、1984年から出身地の那珂川町で環境調査会社を経営してきた。人口減少や少子高齢化が進行し、疲弊していく町の状況を目の当たりにして、地域経済を活性化する方策はないかと考えていた。そこで、自身の環境分析の知識と技術を活かして地元の主要な天然資源である温泉を調査したところ、塩分を含むナトリウム温泉水だということが分かった。また、地元の高校には水産科もあることから、温泉水を利用した養殖事業を思い立ち、試験飼育を経て、2010年4月に同社を設立、高級海洋魚であるトラフグの養殖・販売を開始した。養殖・販売にあたっては、事業の収益性も十分に検討することが重要であると考え、数種類の魚の成長速度や育てやすさなど、生物的特性を比較検討し、同社での養殖に最も適していると考えられたトラフグを選択した。

養殖場の建築費などの初期投資を抑えるために、廃校になった小学校の教室や閉鎖されたスイミングスクールの跡地などを活用した一方で、最も重要なことは水質管理や飼育員の育成であるとの認識の下、この部分については費用も手間もかけるようにし、従業員については地元の高校の水産科卒業生を飼育員として採用・育成してきた。

また、天然のトラフグよりも美味しい養殖のトラフグを出荷することを目指し、大学等と連携して、出荷直前に飼育水の塩分濃度を上げて、うまみ成分であるアミノ酸比率を上げるなどの工夫を行ってきた。

海のない栃木県での「温泉トラフグ」養殖は、その珍しさから多くのメディアで取り上げられ、同町への来訪者は増加した。視察者だけでもこれまで3,000人以上を受け入れ、地元の飲食・宿泊業の活性化につながっている。そして現在では、地域全体のさらなる活性化を図るために、那珂川町内で「温泉トラフグ」だけでなく、他の特産品も販売するアンテナショップも運営している。

今後について、野口社長は、全国に「温泉トラフグ」を拡販するだけではなく、当地と同様に、少子高齢化問題を抱える地域への指導者の派遣、コンサルティングの実施等を通じて、フランチャイズ展開を図っていきたいと考えている。

【事例からの示唆】

■成功要因

同社の野口社長が、疲弊していく町の状況を目の当たりにし、地域経済の活性化のための方策はないかと考えた際に、自身の知識と技術に照らし合わせて、地域の資源である「温泉水」の活用を検討したことが成功要因の一つといえる。

また、トラフグの養殖・販売にあたっては、事業の収益性も十分に検討することが重要であると考え、数種類の魚の成長速度や育てやすさなどの生物的特性を比較検討し、同社での養殖に最も適していると考えられるトラフグを選んだことなど、地域の資源を活用しながらも、事業性に重視して取り組んだことも重要なポイントであるといえる。

■地域課題の解決

-自身の知識・技術を活かした地域資源の活用-

那珂川町は、2005年に那須郡馬頭町と同郡小川町が合併して誕生した町で、合併以前から長期的に人口減少が続いている。直近では人口が17,891人(2015年3月1日現在)となっており、同時に高齢化も進行していることから、地域経済の活性化が大きな課題となっていた。こうした中、同社の野口社長が地域経済を活性化する方策を考え、これまでにない柔軟な発想で地域の資源を活用した事業を展開する同社を立ち上げた。このことにより、新たな雇用の創出や、まちへの訪問者も増加したことから、地元の飲食・宿泊業の活性化といった効果も出てきている。

同社の夢創造という社名について、野口社長は「夢は待っていても実現せずに創造していかなければ実現しないという想いからつけたもの」と語り、起業により地域経済の活性化を実現させることに、強い想いを持っていたことが分かる。

■今後の課題

同社が、今後も事業を推進していく上で課題となるのは、資金と労働力の確保である。本事業では、廃校となった小学校の教室や閉鎖されたスイミングスクールの跡地等活用しながら、段階的に事業を拡大してきた。しかし、売上の採算が採れるのは、事業開始後1~2年後の成魚を販売する時であるため、その間の資金繰りが課題であるといえる。また、養殖に関する労働は、労働時間が長く肉体的にもきついと感じる若者も多いため、人材確保も容易ではないといえる。

事例3-1-12. 有限会社ナルデン

徹底した顧客目線で、地域住民に必要な家電店として事業展開する企業

和歌山県和歌山市の有限会社ナルデン(従業員6名、資本金500万円)は、家電製品販売及び修理、オール電化用機器販売及び施工、太陽光発電システム販売及び施工、リフォーム全般、和歌山県指定福祉用具貸与事業所として介護用品及び福祉用具のレンタル・販売、住宅改修等を行っている企業である。

同社は、1971年、ナルデン商会として創業し、家電販売を通じて地域の暮らしの役に立ちたいとの想いで、より生活に密着したクリーニング取次所を併設した家電製品販売店を開業した。

同社は、顧客目線での販売を徹底して貫き、家電販売においては、常に製品の性能や使用方法などを各メーカーの商品発表会や講習会を通じて勉強し、維持も含めたコスト計算を行った上で各家庭においての使い方を提案しながら販売している。同社の成瀬静夫社長は、「地域の家電店は、お客様宅の床下から天井裏まで入って工事を行うこともあり、「顧客との信頼関係の構築」がリフォームや太陽光発電、介護用品・福祉用具など家電製品販売以外の事業につながっている。」と言う。

大型家電店の進出などにより街の家電店を取り巻く経営環境が厳しさを増す中で、同社は、小売店と大型量販店との価格の差について、経営の原点に戻り、大型店にはできない低コスト以外のサービスに力点を置き実行することで、その違いを積極的に説明するように心がけている。また、介護・福祉事業では、和歌山県に福祉用具貸与事業所として認定を受けるとともに、ケアマネージャーや行政、地域コミュニティと連携してそれぞれの利用者に合わせたきめ細かいサービスを行っている。

このような事業展開により、成瀬社長は、「地域の人々が健康で生き活き安心安全に暮らせるお手伝いが出来ている」、「環境意識が高まっている」などといった効果を実感している。また、成瀬夫婦の背中をみて育った子どもたちが、地域における同社の役割を理解し、跡継ぎとして経営に参加している。さらに、顧客の要望を聞いていく中で、その要望をメーカーに提案することにより新商品の開発・販売等に貢献できているなどの効果も出てきている。

成瀬社長は、今後とも顧客へのサービスを通じて、地域に必要とされる家電店を目指して、事業を拡大させていきたいと考えている。また、顧客と行政を繋ぐパイプ役としても役割を果たしていきたいと考えている。

【事例からの示唆】

■成功要因

大型家電店の進出などにより街の家電店を取り巻く経営環境が厳しさを増す中で、同社は、経営の原点に戻り、大型店にはできない低コスト以外のサービスに力点を置いたことが成功要因の一つとして挙げられる。また、同社の製品は何故、大型量販店よりも価格が高いのかを積極的に説明することにより、顧客の小さな悩みを解決しつつ、売上・利益を確保していく持続的なサービスモデルを確立したことも特徴的であるといえる。

■地域課題の解決

-顔の見える信頼関係に基づく事業活動-

和歌山市の人口は、1984年の402,906人をピークに人口減少している中で、中心市街地では高齢単身世帯も多く少子高齢化が進んでおり、住民の生活やコミュニティに様々な影響を及ぼしている。

こうした状況の中で、成瀬社長は、夫婦で力を合わせて、真摯に地域住民と向き合ったことにより、介護用品や福祉用具を取り扱うようになった。

同社の徹底した顧客目線の事業は、小規模事業者ならではの取組であり、親の背中を見て育った子どもたちは、その経営姿勢を肌身で感じており、今後とも地域の人口減少や少子高齢化といった変化や顧客のニーズの変化に合わせて、地域で必要とされる家電店として、地域に根付いた事業活動を行っていくことが期待される。

■今後の課題

同社は、介護・福祉事業を通じて和歌山県や和歌山市などの行政とのつながりができ始めており、今後は同社が顧客と行政と三位一体となって、暮らし易い地域をつくっていきたいと考えている。例えば、同社では、高齢者用の電動カートのレンタルを行っているが、高齢者がカートで安心して移動できる環境があってはじめて役に立つことを実感しており、行政への働きかけが必要と考えている。また、暮らし易い地域をつくっていくために、ITを活用した見守り事業を展開していきたいが、そのためにもパソコンを活用したネットワーク環境を整える必要があり、IT活用の知識やスキルを高めていくことが課題となっている。

事例3-1-13. 東シナ海の小さな島ブランド株式会社

日常的な生活と生業に価値を見出し多様なビジネスを創出する島の豆腐屋

東シナ海の小さな島ブランド株式会社(従業員11名、資本金10万円)のある甑島(こしきしま)は、鹿児島県薩摩川内市の川内港から西方約26キロメートルの東シナ海上に位置し、北部に位置する上甑島、中部に位置する中甑島、南部に位置する下甑島の3つの島から形成されている。人口は3島合わせて約5,000人であり、豪壮な海食崖、特異な湖沼群、鹿の子百合の原生地、緑豊かな常緑広葉樹原生林と、他では見られない自然景観が今でも護られており、2015年3月に国定公園に指定された。

同社の創業者である山下社長は甑島で生まれ育ち、高校進学とともに島を離れていたが、卒業後に京都の和装小物の卸会社に勤めながら、上甑島で開催されているアートイベント「KOSHIKI ART PROJECT」の企画・運営に関わっていた。その一方で、愛する故郷において、かつての風景が失われつつある状況に危機感を抱き「本土にいながら島との関係を築いていくスタンス」から「島にいながら本土との関係を築いていくスタンス」へと方針を転換し島へのUターンを決意した。

2010年に、まず米作りとサツマイモの生産に取り掛かったが、まったく収入が得られない時期もあり、農業による安定収入の確保がいかに困難であるかを思い知らされた。一方で、当時の甑島には地場の農水産物を使ったお土産品がまったく売られていないという状況があった。そこで、2012年4月に、島の魅力をきちんと消費者に届けたいという想いから、甑島の農水産品と加工品の通信販売事業を主とする会社を設立した。最初に取り組んだ「島米プロジェクト」は、甑島の素朴な暮らしと美しい風景を守り育てていくための農業や漁業という生業の営みそのものに価値を見出した。この営みに対して支援してもらうというコンセプトのもと、島米と干物などの加工品をギフトセットとして通信販売するものである。また、島の日常的な風景を旅行者にとっての非日常的な体験として提供する観光ガイド事業「しまなび」も同時に開始した。

2013年5月には、古民家を改築して社屋を建設し豆腐屋(屋号:山下商店)を開業した。かつては朝早くから豆腐屋にザルを持った人々が集まり、豆腐を購入するついでに会話が交わされる様子が島の日常的な風景として根付いていたことから、その原風景を今の時代に再生したいとの想いから豆腐屋を開業した。今では、毎日朝から豆腐を買いに来る人々が山下商店に集まり会話が交わされている。また豆腐を販売するだけでなく、島内を行商し、御用聞きの役割も担っている。

当初は山下社長一人で始めた会社であったが、創業から2年半が経った2014年11月時点で年商4,000万円、従業員は11名(パート含む)となり、甑島の生産者を支えるとともに、雇用の受け皿となる企業に成長している。また、夏期には期間限定のバーの営業、日常風景のマップづくり、プライベートブランド商品の開発・販売など、次々と新しい事業を展開しており、2014年10月には鹿児島市内最大の百貨店マルヤガーデンズに常設店を設置することとなった。2015年春には、島内の民宿を事業継承する形で運営を開始する予定であり、さらには旧港ターミナル跡地を利活用した飲食事業と物販事業の両輪展開による「コシキテラスプロジェクト」もスタートする予定である。2020年には年商4億円、従業員数30人という経営目標を掲げる東シナ海の小さな島株式会社は、今後も甑島の風景を護り伝えていくために、新たな事業を展開していく。

【事例からの示唆】

■成功要因

一般的に農山漁村における地域資源は、農作物や水産物などの物的資源や自然景観などの景観資源、文化財などの文化資源あるいは地域の人々(人的資源)が挙げられる。しかし、山下社長は、甑島の素朴な暮らしと美しい風景を守り育てていくための農業や漁業という生業の営みそのものを地域資源と捉え、島米と干物などの加工品をギフトセットとして通信販売を行っているところが成功要因の一つとして挙げられる。これによって、顧客が単なる消費者ではなく応援者という認識に変換され、資源価値を高めることにつながっており、さらには固定客(ファン)の獲得という効果も得られている。

また、島の食材を使った特産加工品の商品開発においては、「島の風景を伝えられる商品づくり」というコンセプトを基にデザインされている。会社としてデザイナーを雇用することで、お土産品のパッケージデザインやリーフレット等のメディアデザインなど、東シナ海の小さな島ブランド株式会社で展開している各事業におけるデザインの質を高め、企業としてのブランド確立にも寄与している。

■地域課題の解決

-地域において多様なビジネスを創出-

東シナ海の小さな島ブランド株式会社では多角的に事業を展開している。農業、豆腐屋、島内外における特産品の小売販売・通信販売、飲食業、そして2015年には宿泊業を開設し、旧港ターミナル跡地を利活用した飲食事業と物販事業の両輪展開も予定している。様々な事業を立ち上げていくことは、リスクも伴うが、複数の事業を展開していくことで、一つの事業が停滞しても他の事業で補完できるというリスク分担を図るメリットもある。元来、離島の生活では複数の仕事をかけもつことで生計を立てている人が本土に比べて多い。限られた地域経済の中で起業するにあたっては、複数の事業を展開することが重要な視点となる。

また、本事例の最も重要なポイントは山下社長の覚悟と決断であるといえる。山下社長は「自分で決めたことだから誰にも言い訳できない」と述べている。離島という特殊な条件の中で起業し、2010年の起業からわずか4年間で年商4000万円、11人の雇用を生み出すまでに至ったが、ここまで来る過程で相当の苦労があったという。しかし、自身が決断したことであるため、相当の苦労は覚悟を決めて乗り越えていかなければならないという強い思いを持って乗り越えてきた。農山漁村で起業するということは相当の覚悟を決めて決断することが大きなポイントであるといえる。

■今後の課題

島米プロジェクトでは農家や水産業者と連携し、しまなびは来訪者への集落案内に対する住民の理解と協力のもと実施し、豆腐屋は島の人々に親しんでもらうことで営むことができている。このように、山下社長が展開してきた事業は、地域住民の理解と協力に支えられてきた側面もある。今後、旧港ターミナル跡地を利活用した飲食事業と物販事業を展開していくにあたっては、これまで以上に地域の人々の理解と協力を得ることが重要な課題となる。

事例3-1-14. 有限会社トップリバー

儲かる農業の実現に向けた農業“経営”の展開と農業経営者の育成

長野県御代田町(人口:14,741人(平成22年国勢調査)、面積58.78km2)にある有限会社トップリバー(従業員42名、資本金1000万円)は、農産物の生産・販売、農業従事者の育成・指導、農業生産法人の立ち上げ及び黒字化サポート事業等を行っている農業生産法人である。千葉県や静岡県等に自社農場を持つなど事業は全国に広がっているが、その取組の背景には、昨今の日本の農業に対する強い危機感があった。現在、国内の農家は減少の一途を辿っており、昭和30年代に1,200万世帯あった農家が、現在では250万世帯と約5分の1にまで減少している。一方で農業技術の発達もあり、総生産額は5,000万トン前後と大きく変化はしていない。

同社は、目標の一つして、農業を「儲かる産業」に育てることを掲げている。同社の取組は、農業生産物の生産と販売という農業生産法人本来の内容から、農業従事者の育成指導、企業の農業参入や農業生産法人の立上げにかかる経営サポートに至るまで、日本の農業全体の底上げを狙っている。

農産物の生産・販売では、自社生産の他に契約農家との栽培委託を行っており、同社の管理農地と契約農家の土地約100haでレタスやキャベツ等の野菜を中心に生産している。同社は、生産物の安全性の追及やトレーサビリティーの導入により安定した利益を上げているが、同社が農業で利益を上げることができたのには幾つかの理由がある。

まずは既存の市場を通じた出荷ではなく、外食、小売チェーン、加工業者等との間に直接販路を拓き、直接取引をしている点である。取引先は70社ほどで、個々の取引先のニーズに合わせた栽培を行う代わりに、市場価格に関わらず一定価格での買取契約をするなど、天候に左右されやすい農業の欠点を補って安定収益を得ている。納入数も事前に決めているため、生産計画の概念がなかった農業に「生産計画」を立てることも可能となった。また、生産以上に「営業」に力を入れており、同社では常に数名の営業担当社員が、顧客と生産現場との調整役として活躍している。さらに、同社は元々自前の農場を持っておらず、自社農場の全ては、農家が耕作を行わなくなった「遊休農地」を活用するとともに、農器具にも中古を使用するなど、可能な部分は徹底したコストカットを行っている点も特徴的である。こうした工夫の結果、同社は2000年の設立から10年後の2010年には、売上高12億円に達している。

同社では儲かる農業を担うための人材育成も積極的に行っている。全国から募集した研修生は約5年間、同社の自社農場(または契約農場)で研修を行い、「農作物の生産」、「農産物の営業」、「組織マネジメント」等について習得する。現在の研修生(正社員)は約30名で、その半数が大学卒の高学歴な若者であり、皆実家が農家等でない全くの素人である。研修生は全て正社員であり、給与15万円以上の他に各種手当や社会保険等も完備しており、成果によっては高額の賞与が支払われる場合もある。やる気があり、かつ条件が合えば2年目から一農場の現場監督責任者である「農場長」になることができるなど「挑戦するための機会」も用意されており、就農者ではなく「農業経営者」を育成し独立させることを目指した取組を実践している。

この研修制度には、毎年50名を超える希望者があるが、長期研修前の短期研修を終えた段階で残るのは5名程度であり、長期研修希望者はここで農業経営に加え、農業に対する厳しさも学ぶ。同制度を利用して、2000~2013年の13年間で19名が「農業マネージャー42」として同社から独立・起業した。同社で経験を積んだ研修生が、日本各地で「農業経営」を行っており、中には8億円を売り上げる若者も現れた。

このほかにも、農業経営者に対するコンサルティングなどを行って、儲かる農業の仕組みを広めていく役割を担う「農業コーディネーター」の育成、農作業を行なうアルバイトとして50~70歳の地元住民50名ほどを雇用し、農業を「儲かる産業」に育ていくための多様な取組が行われている。

42 「農業マネージャー」は、「農業経営に必要な栽培・生産・営業・販売から経営までを管理できる農業版ゼネラリスト」をいう。

【事例からの示唆】

■成功要因

同社の成功要因の一つして、一次産業に他産業の仕組みを柔軟に取り入れている点が挙げられる。「儲かる農業」を目指し、生産計画に基づいた生産や、積極的な営業活動など農業の世界ではほとんど行われていなかった「農業経営」を行っている点が特徴的であるといえる。これまで天候に左右されがちで、安定的な収入や休暇も得られなかった農業に、安定した給与と勤務体系を取り入れていることによって、それまでの農業従事者のイメージを変え、若者の農業への参入を促進している。これは、同社の代表である嶋崎氏が菓子メーカーの元営業マンであり、異業種での経験を農業に活かしていることが大きな要因であると考えられる。

■地域課題の解決

-農業経営者の育成-

同社の特徴の一つに、生産を100とすると、営業にはその倍の200の力を入れている点がある。同社では常に専属の営業担当数名を置いており、生産者と顧客(飲食チェーン店、小売店等)とをつなぐコーディネーターとして、互いの利益を追求し続けている。こうした背景には、生産方法や技術の向上については、ある一定以上では他産地等との大きな差別化は難しくなるが、営業については営業マンの創意工夫や努力次第で、他との大きな差別化が可能になるということがある。これまで、日本の農家の多くは営業や販売を農協と市場に依存してきたが、生産地域や生産物の特色・魅力をよく知る生産者らが、生産だけではなく、営業や販売も意識するようになり、地元生産者らが主体的に営業・販売に力を入れることが、地域産業の変革につながると考えられる。

■今後の課題

同社では、大学を卒業した若者を農業経営者として育てることを目的に、一般上場企業並みの給与を支払う正社員(研修生)として採用している。数年すれば独立する研修生は暖簾分けで起業するのではなく、各地で独立した農業生産法人等を立ち上げていくため、同社には人材育成の直接的な利益は残らない。いわば、日本の農業の将来を担う人材の育成を、一民間企業がその負担と共に担っているといえる。将来の日本の強い農業を育てるためには、国を挙げての未来の農業経営者を育てる必要があり、本気で人材育成をやる気概がある企業等に対しても、企業の負担を軽減するような支援が求められるといえる。