7 自己研鑽

ここまで、社内における人材育成の実態(OJT、Off-JT)について概観してきたが、自己研鑽も人材の能力開発において重要であることを以下で見ていく。

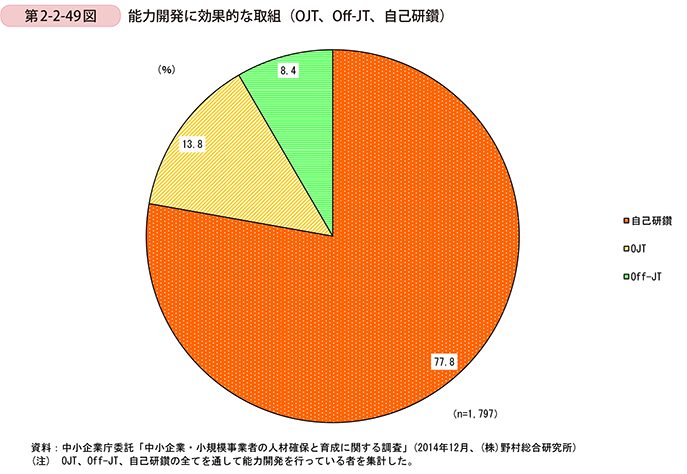

まず、自己研鑽とOJT、Off-JTを三つとも行っている就業者に対して、どの取組が最も有効かを見たものが第2-2-49図である。これを見ると、「自己研鑽」の割合が77.8%と顕著に高く、日頃から能力開発に向けて積極的な自己研鑽を行っている者にとって、その重要性が高いことが明らかになった。

|

第2部 中小企業・小規模事業者のさらなる飛躍

|

7 自己研鑽

ここまで、社内における人材育成の実態(OJT、Off-JT)について概観してきたが、自己研鑽も人材の能力開発において重要であることを以下で見ていく。

まず、自己研鑽とOJT、Off-JTを三つとも行っている就業者に対して、どの取組が最も有効かを見たものが第2-2-49図である。これを見ると、「自己研鑽」の割合が77.8%と顕著に高く、日頃から能力開発に向けて積極的な自己研鑽を行っている者にとって、その重要性が高いことが明らかになった。

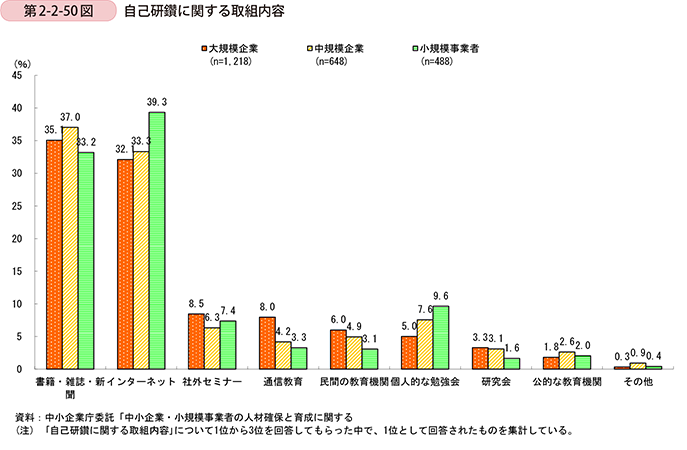

また、自己研鑽に関する手段としては「インターネット」や「書籍・雑誌・新聞」が高い割合となっているが、中には、「社外セミナー」、「通信教育」、「民間の教育機関」を利用した自己研鑽も行われている(第2-2-50図)。企業規模別に見ると、規模が大きい企業の従業員において「社外セミナー」や「通信教育」の割合が高い一方で、規模が小さい企業においては「インターネット」や「個人的な勉強会」の割合が高い傾向にある。

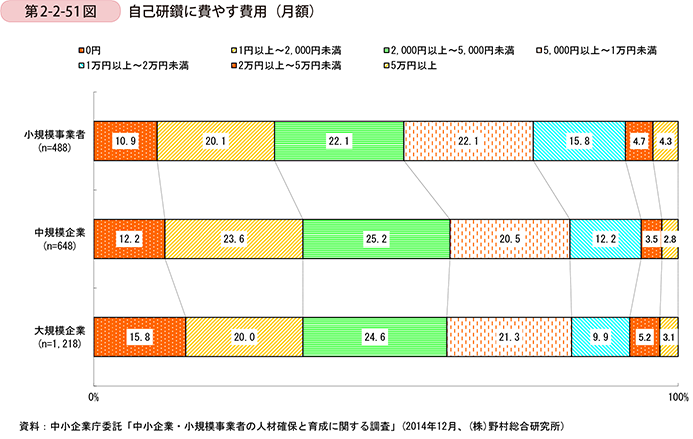

第2-2-51図は自己研鑽に費やす費用(月額)であるが、「0円」が約1割、「1円以上~2,000円未満」、「2,000円以上~5,000円未満」、「5,000円以上~1万円未満」がそれぞれ2割程度となっているが、1万円以上と回答した者も少なからずおり、教育機関を利用した本格的な教育を受けていることが推察される。企業規模別に見ると、規模が小さい企業ほど自己研鑽に費やす金額は高くなる傾向にあり、中小企業、特に小規模事業者にとって人材育成における自己研鑽の重要性が高いことが示唆される。

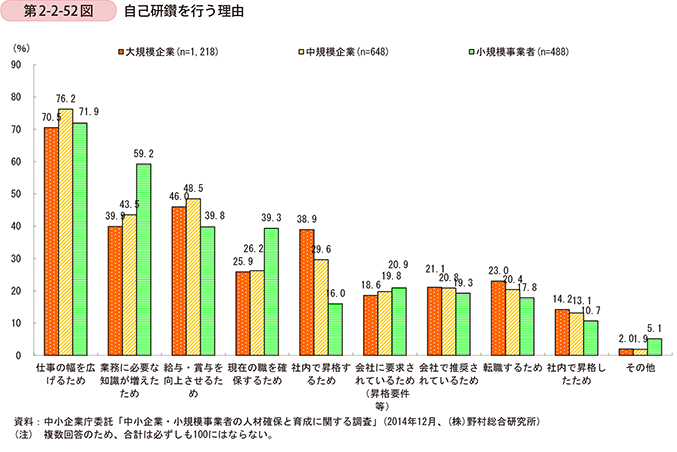

自己研鑽を行う理由としては、「仕事の幅を広げるため」と回答した者の割合が最も高く、次いで「業務に必要な知識が増えたため」、「給与・賞与を向上させるため」となっており、向上心を持ち自己研鑽に打ち込む様子がうかがえる(第2-2-52図)。企業規模別に見ると、規模が小さいほど、「業務に必要な知識が増えたため」、「現在の職を確保するため」が占める割合も高くなっている。こうしたことからも、中小企業、特に小規模事業者においては、組織内の分業化が必ずしも進んでおらず一人一人の裁量が広いため、多様な知識が求められることや、また、職を確保する必要性から自己研鑽に取り組む実態が明らかになった。一方で、規模が大きくなるにつれて、「社内で昇格するため」を選択する割合が高くなっている。

このように、中小企業・小規模事業者の人材育成において、Off-JT、OJTに加えて、自己研鑽の必要性は強く認識されている。特に、小規模事業者において、自らの職能を高め、仕事を確保するために、高い問題意識を持ち、職場以外においても積極的に勉学に励む様子がうかがえた。昨今の産業構造の変化やITを含む技術進歩に伴い、様々な事業モデルが変革を遂げる中、企業に求められる仕事をただ漫然と行うだけではなく、将来的に自らの仕事を守る自己防衛の手段として、ひいては新しい仕事を創り出すための能力開発として、自己研鑽の価値が今後増していくものと考えられる。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |