6 他社での就業を通した人材育成

昨今、他社との連携に関する新しい取組として、他社での就業を通じた人材育成に関する活動が徐々に広がりを見せている。具体的には、新卒者の研修制度として、他社での就業を通した社会人としての素養を身に付けることや、また、将来の経営を担う人材を他社へ修行に出させることで視野を広げる取組が徐々に行われている。以下では、こうした活動に関する就業者の興味や関心について見ていく。

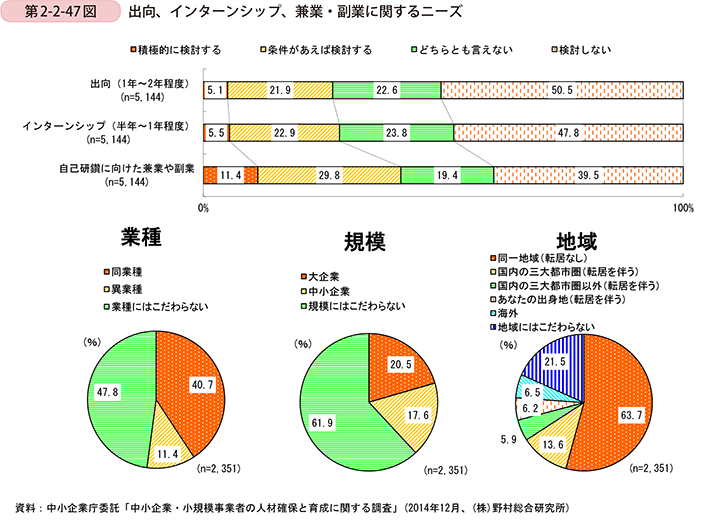

まず、出向、インターンシップ、兼業・副業を通した他社での就業に関するニーズを示したものが第2-2-47図であるが、「積極的に検討する」または「条件があえば検討する」を選択した割合は、「出向」(27.0%)、「インターンシップ」(28.4%)、「兼業・副業」(41.2%)となっており、強い関心を持っている様子がうかがえる結果となった。では、どのような業種・規模・地域における就業を希望するかを見ると、業種、規模ともに「業種にはこだわらない」(47.8%)、「規模にはこだわらない(61.9%)」が最も大きな割合を占めており、多様な就業を求める声があることが分かった。他方で、地域については、「同一地域(転居なし)」(63.7%)と過半数を占めるが、逆にいえば転居を伴う就業経験を希望する者が少なくないことも事実である。

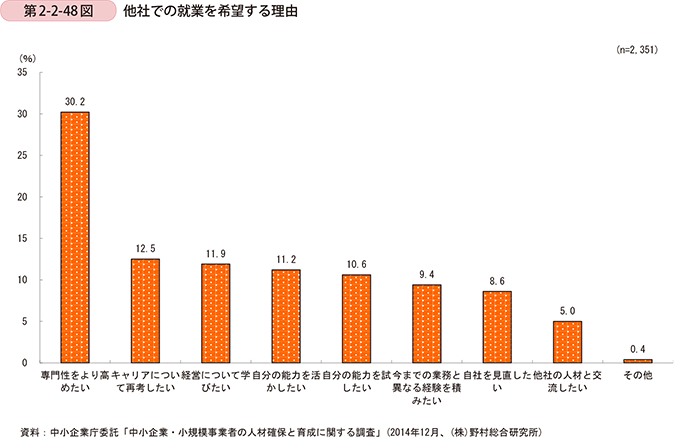

次に、他社での就業を希望する理由について見たものが、第2-2-48図である。「専門性をより高めたい」(30.2%)が最も高い割合となっており、自らの技術やノウハウを他社の就業を通じてブラッシュ・アップさせる取組に対するニーズが高い。また、「キャリアを再考したい」(12.5%)、「今までの業務と異なる経験を積みたい」(9.4%)、「自社を見直したい」(8.6%)といった、これまでのキャリアを振り返ることに関する理由も少なからず挙げられている。

このように、他社での就業に関するニーズは、就業者側には少なからずある。しかしながら、こうした取組は受入先の企業、送り出し企業の両者の信頼関係や利害関係が合致した上ではじめて実現されるものであり、まずは、取組が行われていることを広く発信していくことが必要と考えられる。以下に具体的な取組を紹介する。

コラム2-2-6

中小企業からサービスビジネスの優良企業への出向

「大人の武者修行:ビジネス戦国時代の次世代経営者の育成」

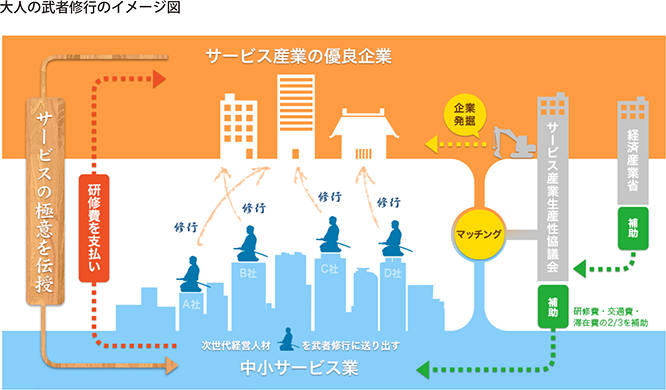

大人の武者修行は、サービス産業生産性協議会(SPRING)が行う、中小企業の次世代の経営を担う人材(修行者)が、サービスビジネスの優良企業における武者修行(インターンシップ)を通じて、サービスイノベーションの極意を学ぶための取組である。

SPRINGは、2007年の発足当初より、「サービス産業のイノベーションと生産性向上」を目標に掲げ、これまでに「ハイ・サービス日本300選」に関する活動等を通じて、サービス産業の生産性を高めることに成功した優良企業を選出するとともに、全国で開催されるシンポジウム、セミナーにおいて、そうした優良企業の特徴的な取組を紹介してきた。しかしながら、伝聞形式で伝えられた断片的な情報は経営の参考にこそなるが、その本質や神髄を理解することは難しく、実際に優良企業での就労を通じて体感することの必要性を痛感していた。

そこで、中小企業(サービス業)に従事する者が、優れた企業に一定期間勤務し、社会人インターンとして実地体験型研修を受ける仕組みとして「大人の武者修行」を開始した。修行者を受け入れるのは、「ハイ・サービス日本300選」受賞企業、「おもてなし経営企業選」選定企業等の、優良企業・団体等である。さらに、当該活動は経済産業省の平成26年度「小規模事業者等人材・支援人材育成事業」(中小サービス業中核人材の育成支援事業)に係る事業として実施しているため、武者修行の研修費・交通費・滞在費の3分の2が補助される。

本年度は約21人が武者修行に参加し、大きな成果を収めたが、その一例として久保田会計事務所(兵庫県神戸市)から有限会社共栄資源管理センター小郡(福岡県小郡市)への武者修行を紹介したい。受入先の有限会社共栄資源管理センター小郡は、ごみ収集運搬に関する事業を行っているが、ごみをただ収集するだけではなく、一軒一軒の家を回り、ごみ収集に関する要望、相談(門外までごみを運ぶのが大変な高齢者に対しては玄関まで取りに行くなど)に幅広く応えるとともに、必要に応じて、その人々からの要望で生活支援サービスも手掛けている。また、地域の人々が快適に生活できるよう通勤者や学生とすれ違う際には、帽子を取り、気持ちよい挨拶を心掛けているなど、地域社会に根ざした事業を展開している。

修行者は、会計事務所の2代目であり、将来の事務所の経営を担うことを嘱望されている。今回、視野を広げるために社外での就労を求め武者修行に参加した。会計事務所とごみ収集では業態がまったく異なるが、一ヶ月に渡り、サービス業の神髄ともいうべき、真摯に相手を思いやる心を学び、大きく成長したという。また、修行者が会計の知識を受入先の就業者に対して教えることで、結果的にお互いが学び合う形になった。

このように、大人の武者修行は、修行者が就労を通じてしか得ることのできないサービスイノベーションの極意を学び、また、受入先においても、修行者の知見やノウハウから刺激を得ることができるなど、異文化にお互いに触れ合うことを通じて、両者にとって学ぶことの多いインターンシップである。

事例2-2-10. 株式会社山梨中央銀行

派遣を通した多様な視点の育成

株式会社山梨中央銀行は山梨県に本店を置く県内唯一の地方銀行であり、地域の企業に密着した経営を行っている。企業数の減少と少子高齢化が進展する山梨県において、同行が地域経済に果たすべき役割を考えた際に、地域企業への一歩踏み込んだコンサルティングを行い、経営課題への的確なソリューションを提供する必要性を感じている。そのためには、銀行員という外部の立場から地域企業を見るのではなく、地域企業の立場からその実態を把握するといった発想の転換が必要と考え、2012年4月より行員を地域の企業に一年間派遣し、実際に派遣先企業における実務を通じて中小企業の目線を養う制度を実施している。

具体的な派遣の仕組みとしては、まず、派遣を希望する行員を行内から毎年10名募り、また、山梨の地場産業を中心に企業(必ずしも融資先である必要はない)に協力を依頼し、その上で、企業と行員のマッチングを図り、最終的に一年間の派遣がスタートする。当該取組の趣旨は人材育成であるため、協力する企業側への負担を最小限に抑えるための配慮として、派遣者の給与・福利厚生、派遣先での旅費まで全て同行が負担している。また、仕事内容については、最低限の打ち合わせは行うものの、原則として派遣先の企業に一任している。よって、企業としては、同行の優秀な人材という貴重な経営資源を、これまで手が回らなかった経営課題や将来に向けた先行投資等に活用できるという、まさにノーコスト・ハイリターンの取組である。

派遣された行員は、本取組の趣旨に沿って、地域の企業の業務に取り組み、同じ釜の飯を食べる中で、銀行という立場ではなく、企業の内部から企業について考えるという新しい目線が養われる。その結果、これまで、企業のコンサルテーションや融資審査等において確認していた決算書上の無機質な数字が、派遣先の企業において携わってきた様々な業務と有機的に結びつき、中小企業の目線に立った一歩踏み込んだ対応が可能となる。また、派遣先の企業を取り巻く業界の動向や、中小企業の切実な経営課題を内部から見ることによって、専門性の向上や企業への親身な対応にもつながっている。

派遣を終えた行員は、最後に派遣先や同行に対する提言を報告書としてまとめ、発表する機会を与えられる。その際には、一年間を通じて養ってきた様々な視点が役に立つ。派遣先の企業の従業員としての立場、銀行の行員としての立場、また、派遣先で地域住民との触れ合いから生まれた地域の民としての立場、派遣先で仕事を通じて出会った企業や行政の方々の立場等、こうした多面的な立場からものを考えるようになっている。

当該取組の責任者である同行の人事部長橘田(きった)氏は、「地方銀行として、地域の企業が抱える様々な経営課題やニーズに対し、最適なソリューションを提供しなくてはならない。その中で求められるのは、多様な視点を持った行員の育成である。人材の多様性とは、こうした派遣を通じて育成されると考える。」と語る。また、同行の人材開発課課長渡辺氏は、「昨今の経済・社会構造を考えた時、地域経済の様々な主体が力を合わせて地域のために活動することが必要である。そのためにも、本取組を通じて養ってきた多様な視点を持つ当行の行員の役割は大きいものと考えられる。」と続ける。

地域の活性化に向けて、多様な主体がそれぞれの立場で行動することが求められる中、昨今注目されている産学官に加えた金(金融機関)の取組として、同行の地場産業への派遣を通した人材育成という取組を紹介した。多様な主体がそれぞれの立場で行動する際には、多様な視点を持つまとめ役が必要である。現在、派遣を経験した者は、営業現場や営業統括部、融資審査部等の様々な部門で力を発揮しているが、将来的には、多様な視点を活かし、地域のまとめ役としての役割を担っていくことが期待されるのではないだろうか。

以下では、実際の派遣事例を二つ紹介する。一つは、「一年間を通じた地域資源の掘り起こし」、もう一つは、「一年間を通じた地域に根ざした哲学の伝承」と題した事例である。

一年間を通じた地域資源の掘り起こし(株式会社内外ビル)

山梨中央銀行の佐野氏が派遣されているのは、株式会社内外ビル(従業員68名、資本金5,000万円)という、ホテルや施設の管理を主業務とする企業である。同社は指定管理者制度受託事業として、市川三郷町に所在する「みはらしの丘 みたまの湯 のっぷいの館」の管理を受託している。同社代表内藤氏は、「同館の利用者を増やすためには、同館の魅力を宣伝するだけではなく、市川三郷町という地域の魅力を向上させる事が必要である。」と考え、地域の魅力を掘り起こし、積極的に発信することを運営方針としている。

指定管理を開始した約10年前、地元でひっそりと栽培されていた、長いものは1mを超えるという「大塚にんじん」や、生でも食べられる甘みの強い「甘々娘(かんかんむすめ)」というトウモロコシといった地域の魅力の掘り起こしを行った実績がある。しかしながら、限られた経営資源の中で、地域の魅力の掘り起こしという先行投資は容易ではなく、内藤氏の頭には問題意識としてはありながらも、対応可能な人材がおらず、実際に行動に移せない状態が数年間続いていた。そこで、山梨中央銀行が行う行員の派遣制度を受け入れ、佐野氏が2014年4月から一年間派遣されることになった。

佐野氏は、一年間を通じて、徹底した地域の魅力の掘り起こしを敢行し、二つの大きな成果を上げた。一つ目は、百まつりという文化であった。一つの地域で祭りがたくさん行われていることは地域の人々の中で伝統的に認識されていたが、一方、徐々にそうした伝統の担い手が少なくなり、また、地域間の交流が疎遠になるにつれて、その実態を把握できなくなってきた。そこで、地元住民や役場の方々の元に実際に足を運んで聞き込みを行い、祭りの実態を明らかにするとともに、そうして見聞きした内容をブログや写真、本等の媒体を通じて広く周知した。佐野氏は、「このような取組は地域の魅力の発信につながるとともに、また、地元の人々が地域のことを改めて再発見し、地域の文化に誇りを持つきっかけになった。」と語る。さらに、百まつりの一つである「祇園祭り」での「樽みこし造り」にも参加し、地域の人々と交流を深めるとともに、地域の外の方々が樽でできた御輿を組み立て、担ぎ、最後は地域の住民とお酒を酌み交わす参加型のツアーを計画し、地域の魅力の外部への発信のみならず、地域外の方々に地域まで足を運んで、その魅力を実感してもらう取組にまで昇華させた。

二つ目の取組として、「ぶどう栽培からのオリジナル葡萄酒造り体験in市川三郷町」という、ぶどうの栽培から収穫、葡萄酒の醸造、瓶詰めまで一連の作業を体験できる企画の立ち上げがある。こうした企画の立ち上げにも、佐野氏の市川三郷町を知るという行動の成果が生きている。市川三郷町は、県内で有名な勝沼の次にぶどう栽培をはじめており、地名にも「葡萄(ぶどう)」という字が残る地域がある。こうした、ぶどうと深い関係を持つ土地で、葡萄酒を一から作ることで、ただ楽しいだけではなく、この土地に根付く歴史を体感するというストーリー性を持った体験型企画になるのではないかと考え、地元農家や醸造場、JA西八代、峡南農務事務所等の協力を得て企画を立ち上げた。

こうして、地域の魅力を一年間にわたり存分に掘り尽くした佐野氏は、2015年4月からは派遣期間を終え、派遣元の山梨中央銀行に戻る予定ではあるが、「株式会社内外ビル、また、様々な企画を通じて係わり合った地域の人々との関係を大切にしていきたい。」と語り、「ぶどう栽培からのオリジナル葡萄酒造り体験in市川三郷町」に関しては、「派遣が終わっても継続して運営側として関与し、市川三郷町の魅力の発信に貢献していきたい。」と目を輝かせながら話す。地域と密接に触れ合った一年間を通じて、地域という、ともすると漠然とした言葉の意味することを、身をもって学んできた佐野氏は、「山梨で育ってきたが、この一年を通じて、山梨の魅力がたくさんあることが分かった。山梨が好きになり、山梨で働くことに誇りを持てるようになった。」と語った。

一年間を通じた地域に根ざした哲学の伝承(萌木の村株式会社)

山梨中央銀行の武藤氏が派遣されたのは、山梨県の清里に所在する萌木の村株式会社(従業員51名、資本金9,950万円)である。同社は、ホテル、レストラン、喫茶店の他、オルゴール館の運営や夏期のバレエイベントの開催、地ビールの製造・販売等の幅広い事業を営む企業である。同社を経営する舩木氏は、「はじめは喫茶店からスタートしたが、みんなが喜ぶことや地域の文化度が上がることをやろうと思った結果として、現在のような多岐にわたる事業を営むことになった。」と語る。舩木氏は、開拓者であった親の世代から清里の地に住み、地域に根ざした営みを通じて培った理念に基づく経営を行っている。以下では、その一端を紹介する。

まず、地域の活性化について、経済でははかれない、文化的な豊かさの重要性を説く。地域にお金が入ってくると、そのお金を欲に任せて使ってしまう人々の姿を見てきた舩木氏は、持続的な地域の活性化のためには、文化の発展が重要であると強く感じている。こうした考えが表れているのが、舩木氏が運営する日本一のオルゴール館である。オルゴール文化は欧米で始まり、歴史を超えて受け継がれてきたものである。過去の所有者達の思いを引き継ぐ者、そして信用に足る者でなければオルゴールを所有することは許されず、当初は収集において大きな苦労が伴ったが、世界中のコレクターと信頼関係を築く中でオルゴールを譲り受け、現在では日本一のコレクターとして、世界中の文化と伝統が詰まったオルゴール館を運営している。また、フィールドバレエ(野外バレエ)の開催を1990年から継続している。清里の満点の星空の下で、心地よい風に吹かれながら見る、自然と一体化したバレエの魅力に惹きつけられ、当初は350人の観客から始まったが、2004年には1万人を超える観客が訪れるようになり、清里の夏の一大イベントになっている。

また、事業を行う上では「土地の必然」を大切にしている。同社では、清里のミネラルが豊富な湧き水を利用し、「タッチダウン」というブランドでビールを醸造している。大手ビールメーカーを退職した技術者の力を借り、質の高いビールの製造を目指しており、当該ブランドの中で最高品質を誇る「プレミアム ロック・ボック」は2014年ワールド・ビア・アワード(WBA)BOCK部門で、アジアナンバーワンの栄冠を手に入れた。舩木氏は、「最高のビールと清里の食材を、清里の満天の空の下で味わってもらい、世界で清里にしかない最高の自然に包まれて欲しい。」と語る。

さらに、舩木氏は人材育成にも積極的であり、夢のある若者を積極的に海外の本場へ派遣し、一流を学ぶことを支援している。ビールの醸造に携わる松岡氏は、世界ナンバーワンのビールを造るためにドイツに修行に行き、また、バーテンダーの久保田氏はウイスキーの本場スコットランドの空気を吸って大きく成長した。舩木氏は、「夢を追い続けることが、どんなに大きな財産であるかを若者に知ってもらいたい。」と語る。

こうした環境に一年間身を置き、舩木氏に師事した武藤氏は、様々な役割を担った末に、現在では舩木氏の活動の象徴とも言えるオルゴール館の館長としての役割を担っている。オルゴール館では、館長として組織改革にも取り組み、従業員が働きやすい環境整備を行うとともに、集客数の増加に取り組み着実に成果を出しているという。さらに、舩木氏の地元や全国、全世界にわたる幅広い人脈と交流を持つことで、武藤氏は一回りも二回りも成長した。

舩木氏は、ある日、自身への手紙の返事の素案を武藤氏に書かせたことがあったが、その内容に驚いたという。舩木氏の理念が武藤氏に伝承されており、舩木氏は、「自分が考えている内容が既に書き尽くされていた。」という。舩木氏が培ってきた、清里という地域に根付ざした哲学が、一年間を通じて武藤氏に間違いなく伝承されていた。

このように、経済という物差しで地域の活性化を実現しようとする考えだけではなく、土地の必然を活かした事業を行い、そして、地域に根ざした価値観に基づく「多様な地域の活性化」を実現することの重要性を、武藤氏は派遣を通じて学んだ。

事例2-2-11. 特定非営利活動法人ETIC.

『実践型インターンシップ』による自社変革のススメ

東京都渋谷区を拠点に活動する特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」とする。)ETIC.(代表理事:宮城治男、従業員数70名(うち、専従35名)※2014年12月現在)は起業家精神にあふれる人材を育成することを目的に1993年に創設され(2000年法人化)、数多くの意欲ある若者と新たな取組に挑戦する社会の現場を繋いできた。

中でも2004年よりスタートした「チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト」では同法人をはじめとする全国約50の機関が、これまでに約1,800社の中小企業と約7,000人の学生をコーディネート役として繋ぎ、新しい事業の種の発掘や、地域活性化のため次代を担う若者を育てる経営者を増やす活動を続けてきた。この活動で中小企業と学生を繋ぐ中心となっている活動が「実践型インターンシップ」であり、学生が企業の業務内容や社内の雰囲気を知る目的で行われる、いわゆる“インターンシップ”とは一線を画したものとなっている。

同法人の手掛ける「実践型インターンシップ」は、企業が学生を「お客様扱い」するのではなく、社員の一人として、その企業が持つ中長期ビジョンを達成するために必要な経営課題を解決することを基本としている。そのため、取組の期間は3~6ヶ月と長期に渡り、取り組むテーマも「新規事業立ち上げ」「新商品開発」「販路拡大」等、企業経営に直結するものが多い。特に同法人では「重要度は高いが、優先順位が低い課題」を設定することを推奨している。

経営課題を解決していくことをゴールとしているため、インターンシップの組成・実行は容易ではない。しかしながら、意欲と覚悟を持った学生・企業には同法人のコーディネーターが、インターンシップを成功に導くべく親身になってサポートを行う。学生と企業の適切なマッチング、受入企業との取組テーマの検討、インターン実施中のモニタリングや豊富な事例に基づくアドバイス、インターン終了後の振り返り等、インターンによる成果が少しでも大きなものとなるよう支援を行っている。

そして、学生、企業、コーディネーターが本気になって取り組むほど、得られる成果は大きなものとなる。学生は自己責任を伴う意思決定を数多く経験することで高い当事者意識や課題を設定し、自ら解決していく能力を身に付けることができる。そして、企業は課題が解決されれば、それはそのまま自社の事業成果となり、今後の売上拡大や新規事業立ち上げの下地になる。実際に、新しい商品・サービスの開発に成功し数千万円の売上拡大に寄与した事例や新たな販路の拡大に成功した事例等、大きな成果を実現することも少なくない。

また、同法人は受入れを行う中小企業にとっての利点は他にもあるという。多くの中小企業は不定期採用がメインで採用自体に慣れておらず、学生と接する機会も少ないため、受入れを行うことで、自社に学生を採用した際に注意すべき点や採用後の育成等についてのノウハウを蓄積でき、既存社員が学生に対する指導や育成の機会を持つことで成長を促すことができる。加えて、この「実践型インターンシップ」を実施するにあたって、企業が負担する費用は、平均40~60万円の会費と学生への活動支援金として月に3~5万円(+必要に応じて住居の手当て)であり、社員並みに活用する人材1名を半年程度雇う人件費と考えればかかる費用は相対的に安価と言える。

他方で、同法人はこの取組が失敗するケースとして以下の三つを挙げる。一つ目は企業が学生に“成果を期待していない”ことである。これは学生を単純労働力として見なしている、学生用に仕事をわざわざ用意している等のケースである。二つ目は解決すべき課題に“仮説がない”ことである。これは、「学生らしい自由な発想で取り組んで欲しい」等と考え、経営者が取組に全くコミットしないケースである。そして最後は、“学生が受身”であることであり、これは学生が責任を負うことや意思決定する場面や事象がなく、主体的な取組となっていないケースである。これら三つの失敗するケースの裏を返せば、企業は経営課題に対する仮説を自らが立て、ある程度のコストやリスクを許容した上で、学生に仮説の詳細化、実施、検証を任せる姿勢が求められることは言うまでもない。求められる要件に応えられるだけの意欲と覚悟はあるが、自社を変革するきっかけを見出せない企業は「実践型インターンシップ」を活用し、変革への第一歩を踏み出してみることも重要である。

NPO法人ETIC.が行う学生向けインターンシップの地域コーディネーターに登録する団体が全国に約50ある。それぞれの団体ごとの特徴はあるものの、全国で学生向けのインターンシップが展開されている。以下では岐阜県のNPO法人G-netの取組を紹介する。

若者の力で地域の中小企業・小規模事業者を元気にするサポート(NPO法人G-net)

岐阜県岐阜市のNPO法人G-net(従業員15名)は、若者向けのインターンシップや就職支援を通じて、地域の中小企業・小規模事業者を元気にするためのサポートを行っている。

同法人を設立したきっかけは、代表理事秋元祥治(あきもとしょうじ)氏が大学在学中に帰省した際に、地元の商店街が元気を失っている姿を目の当たりにしたことである。秋元氏は、「このままでは街が衰退する。何か地域のために行動したい。」との想いから行動を起こした。まず、商店街が活力を失いつつある理由について商店主に対して意見収集を行うと、アーケードの老朽化、駐車場不足等、外部環境を主たる課題と捉えていることに気付いた。秋元氏は、「自分から手をあげる人が増えないと、地域はよくならない。」と考え、2001年にG-netを設立した。同法人では「地域へ愛着を持ち、地域課題の解決に主体的に取り組んでいく人材育成を通じ、地域活性化を目指すこと」をミッションとしている。

現在メインの活動は、〔1〕就職・採用支援、〔2〕インターンシップである。

〔1〕就職・採用支援については、県内の若者が地元中小企業・小規模事業者を知るきっかけを作るため、学生視点に立って企業の魅力を発信する「若者が選ぶ魅力的な企業100選」、企業と新卒学生のマッチングイベント「逆指名型求人フェア」等、大学1・2年といった早年次での接点づくりから、新卒学生とのマッチングまで、段階的な支援を提案している。

〔2〕インターンシップについては、期間の長さにより複数のメニューがあるが、半年間の「ホンキ系インターンシップ」が主力である。当該インターンシップでは、やる気のある大学生が地元中小企業・小規模事業者の経営者の下に弟子入りし、新規事業の開発に取り組んでいる。2013年には学生45名(25大学)、33社の企業が参加した。若者にとっては自己成長の機会となり、受入企業にとっては若者を活かした事業の拡大や経営課題の解決につながり、両者にとってメリットのある取組になっている。他にも企業や学生のニーズに合わせて2週間、1.5カ月と短期間のインターンシップも可能であり、全プログラムで年間230名程度の学生が参加している。インターンシップを通じて、地元企業の魅力に気づいた学生のうち、実に約7割が地元中小企業・小規模事業者に就職し(H25卒)、加えて、10名以上が地元で起業を果たした。こうした取組は、岐阜信用金庫や岐阜大学など幅広い連携によって実現されている。

このように、同法人はインターンシップを通じて、学生と企業が共に成長する機会を提供するためのプラットフォームとしての役割を担うとともに、インターンシップを通じて学生が地元の魅力に気付き、地元に就職する大きなきっかけを作っている。

事例2-2-12. あきたかたコンソ

地域で働くことを、より楽しく、より充実させるためのサポート

広島県安芸高田市のあきたかたコンソは、NPO法人キャリアプロジェクト広島を中心に、自治体や地域の商工団体、産業支援機関が連携して形成された、地域の人材を地域で育成するためのコンソーシアム(組織)である。コンソーシアムには地域の企業であれば無料で参加ができ、地域の企業が抱える人材育成に関する悩みや課題を解決するための取組を、あきたかたコンソが「地域の人事部」としてサポートしてくれる。

その取組内容は、「経営者・人事担当者の情報交換会&交流会」、「合同研修会の開催(Off-JT)」、「企業間ローテーション(OJT)」に大別される。

一つ目の、「経営者・人事担当者の情報交換&交流会」では、情報交換会を通じて、地域の企業が経営課題、特に、人材育成に関する課題を話し合い、あきたかたコンソがサポートする活動について意見を交換する。また、交流会では、飲食を交えて安芸高田市で働く仲間としての懇親を深め、安芸高田市に適した地域人材育成の在り方を、地域全体で作り上げるための雰囲気を醸成する。

二つ目の、「合同研修会の開催(Off-JT)」では、情報交換会&交流会を通じて意見が出された地域の企業が抱える人材育成に関する課題を解決するために合同セミナーを開催する。加えて、個社単位では実施することが難しいグループワークを中心に「ビジネスマナー」、「コミュニケーションワーク」等をテーマにした研修を行う。こうした活動は、人材育成につながるだけではなく、セミナーや研修に参加した従業員における絆を深め、地域の人材の定着につながる。

三つ目の、「企業間ローテーション(OJT)」は、あきたかたコンソの活動の中で最も特徴的な活動であり、以下で具体的な事例を交えて詳細に説明する。企業間ローテーションとは、あきたかたコンソに登録している企業間で、「人員の過不足を補完する」、「将来を担う人材を育成する」等といった目的で、一定期間に渡り、人材を送り出したり受け入れたりする仕組みである。まさに、あきたかたコンソが地域の人事部として、地域の人材の適材適所を実現する取組と言える。

以下では、こうした取組を行った事例として、「南条装備工業株式会社」及び「川根柚子協同組合」について紹介する。

南条装備工業株式会社 八千代工場

南条装備工業株式会社(従業員720名、資本金1億円)は、1915年に創業し、人力車の幌(ほろ)の製造から事業が始まり、現在では自動車内装部品の開発、生産、販売を中心に事業展開をし、2015年で創業100年を迎える企業である。国内外に工場があり、広島県安芸高田市には八千代工場を有する。

昨今、取引先の自動車会社の好況に伴い労働力が不足していたが、あきたかたコンソの活動を知り、人材に余裕のあった安芸高田市の運送会社から2ヶ月間の出向という形で応援に来てもらうことにした。出向者は、製造現場の新人として働くことになり、当初はギャップを感じていたが、製造業の働き方や知識を吸収することができたという。

八千代工場の持永工場長は「人手不足の際に、地域の企業から応援に来てもらって大変に助かっている。また、残りの出向期間で、運送会社で働いた経験を活かして、是非工場内の物品の輸送経路等にもアドバイスをしてもらいたい。」と語り、人材不足の解消を目的とした出向が、専門知識を活かしたコンサルティングという新たな付加的価値を生んでいる。

川根柚子協同組合

広島県安芸高田市の川根柚子協同組合は、1981年に設立された川根柚子振興協議会が、取引拡大や資金借入れなどの面から事業の効率化を目指して、2012年に組織変更して設立された。農家などを含め約60名が所属する。

同協会は、川根地区で柚子約5,000本を栽培し、毎年約30トンの柚子を収穫する。また、収穫した柚子を、ジュースやポン酢、ジャム等に加工しているが、中でも人気商品が川根で取れた柚子のママレードを練り込んで焼き上げた「柚子ヴぁたーケーキ。」であり、柚子の香りとしっとりとした食感が魅力である。こうした商品のネット販売も行っており、生産、加工、販売と六次産業化を図っている。

このように、新商品開発や販路拡大に精力的に取り組む同組合であるが、一方で、農家の高年齢化が進んでおり、10~12月の収穫の最盛期には人手不足が深刻化する。そこで、あきたかたコンソを通じて、NPO法人ふるさとネットやすらぎ会から出向者を受け入れた。その結果、収穫に当たり人手不足が解消するとともに、出向者がこれまでの知識や経験を活かして、収穫した柚子の管理に対するアドバイスや若手の指導を行うなど、八面六臂の活躍をされ、同組合に大きな影響を与えた。さらに、出向を通じて、川根柚子協同組合(高宮町)とNPO法人ふるさとネットやすらぎ会(向原町)との町をまたいだ交流が始まり、安芸高田市の事業者間の絆が深まった。

このように、企業間ローテーションの活動は、両事例共に、当初目的としていた人材不足の補完だけではなく、外部の目線からのアドバイスや企業間のつながり構築等の副次的な効果を生むものであることが分かる。

しかしながら、企業間ローテーションの実現には大きな苦労が伴った。まず、こうした取組を企業に周知させ、賛同する企業を募ることから始まり、さらに、企業の交流会等を通じて送り出し側のニーズや受入側のニーズを把握する必要があった。その上で、ニーズをマッチングさせるのだが、最も大きな障壁となるのが、企業間の信頼関係である。安芸高田市という一つの地域に所属し、お互いに顔の見える関係であるという必要条件に加えて、キャリアプロジェクト広島を中心に、企業間ローテーションの取組が地域の企業にとって大きな価値を生むことを根気よく説得して初めて実現することができた。

NPO法人キャリアプロジェクト広島の代表有田氏は「構想から時間はかかったが、やっと地域の企業間で人材ローテーションという考えを多くの経営者に理解していただき、実現につながった。この仕組みの事例が増え、地域に浸透するにはまだまだだが、今後も自治体や商工団体、産業支援機関、教育機関等と協力しながら当該活動を継続し、地域の人事部として、安芸高田市の人材育成に貢献していきたい。そして、こうした活動が安芸高田市の企業に活力を与え、ひいては、地域の魅力につながっていくのではないか。」と語る。

コラム2-2-7

地域企業人材共同育成事業

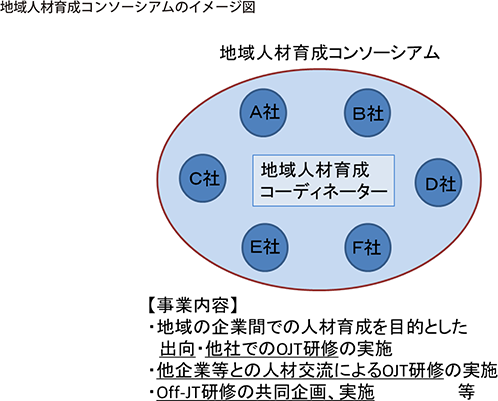

地域の中小企業・小規模事業者は、事業範囲や配属部署が限られているために、自社内のみで、社員が様々な部署での経験を経て能力を伸ばす人材育成手法には限界があるのではないかとの問題意識から、本事業は、地域の複数の中小企業・小規模事業者等が集まり、地域が一体となった人材育成を促進する。具体的には、今後の自社の成長を担う若手社員や中堅社員向けに、他企業での多様な経験を積むことを目的とした出向、他社でのOJT研修や共同研修の実施により、地域の複数の中小企業・小規模事業者が集まり、一社単独では難しい人材育成を共同で進めていくものである。

一方で、人材育成を目的とした出向や他社でのOJT研修等の実施に関する人材の送出し・受入れの多様なニーズの集約・マッチングや、その実施に係る契約関係等の機微な問題の調整を、個々の企業同士で実現することは非効率であることが想定される。

そのため、本事業では、「地域人材育成コーディネーター」を中心とした、地域の複数の中小企業・小規模事業者等による「地域人材育成コンソーシアム」の組成を支援し、地域の企業間での人材育成を目的とした出向・他社でのOJT研修による人材育成等の実証を行うことで、地域の中小企業・小規模事業者における人材育成を推進する。